Séquence 3 - Afrique Espoir Bénin

Séquence 3

L’invention de la citoyenneté

dans l’Antiquité

1

Séquence 3 – HG20

Sommaire

1. Citoyenneté et démocratie à Athènes

2. Citoyenneté et Empire à Rome (Ier- IIIe siècle après J.-C.)

© Cned – Académie en ligne

1

Citoyenneté et démocratie

à Athènes

3

Séquence 3 – HG20

C’est en Grèce et

p

articulièrement dans la cité d’Athènes que les fonde-

ments essentiels de la civilisation occidentale se sont for

g

és :

• la

p

olitique et notamment le syst

è

me

p

olitique de la d

é

mocratie

;

• la philosophie (avec de grands philosophes comme Platon, Aristote

)

;

• la science

;

• l’histoire

a

vec H

é

rodote.

Il s’agit de comprendre dans cette s

é

quence ce que signifie être citoyen

à

Ath

è

nes aux V

e

et

IV

e

si

è

cles avant J.-C. C’est notamment

:

• fré

q

uenter des lieux

q

ui sont les

centres

p

olitiques, économiques et

reli

g

ieux de la cité

;

•

p

artici

p

er à la vie

p

olitique et sociale

Pour r

é

pondre aux deux

q

uestions de

l’introduction, il faut d’abord

p

oser le

cadre g

é

ographi

q

ue et histori

q

ue

.

Introduction

Deux questions

p

our ce c

h

a

p

itre :

Qui est citoyen ?

Comment se pratique la citoyenneté

et quelles en sont les limites ?

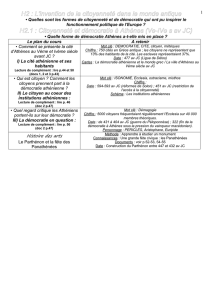

Problématique

Plan : traitement

de la problématique Notions clés Repères

A. La

p

olis ou cité athénienne

a

ux

V

e

et

IV

e

s

i

è

cle

s

1

.

Cadre chronologique

L

ire une frise chronologi

q

ue

2

. Cadre spatial

A

ttique, asty, Agora, Acropo

l

e

R

ep

é

rage sur carte

3

. Fonctionnement

de la démocratie

C

it

é

, d

é

mocratie directe, t

y

ran-

n

ie, cito

y

en, Boul

è

, strat

è

ge,

m

agistrature, Ecclésia, Héliée,

o

strac

i

sme

,

L

ire et com

p

rendre un organi-

gr

amme

B. Une démocr

a

tie exclusive

M

étè

q

ue, esclave

R

e

p

érer les notions im

p

ortantes

du

co

u

rs

C. Le métier de cito

y

en

1

.

Droits et devoirs

du citoyen

S

acrifice, trière, e

p

hébie

A

nal

y

ser un texte

2. Citoyen et religion

R

eligion civique,polyth

é

isme,

P

arth

é

non, er

g

astine, Grandes

P

anath

é

n

é

es

Dé

crire une image, prendre des

i

nformations sur une vid

é

o, se

r

e

pé

rer sur un site Internet

D. L

a

démocr

a

tie en déb

a

t

R

égime

p

ersonnel, démagogie,

o

li

g

archie

E

x

p

liquer un texte

© Cned – Académie en ligne

4

Séquence 3 – HG20

La Polis ou cité athénienne

aux Ve et IVe siècles avant J.-C.

TYRANNIE

D

ÉM

O

CRATI

E

DÉM

O

CRATIE

O

LIGARCHIE

*

49

0

M

a

r

a

tho

n

*

48

0

Sa

l

amin

e

451 42

9

P

É

RICL

ÈS

4

3

1 40

4

G

uerre du Pélo

p

onnès

e

*

338

CHÉR

O

NÉ

E

VIe siècle av. J.-C. Ve siècle av. J.-C. IVe siècle av. J.-C.

50

7

R

éformes de

CLI

S

THÈN

E

47

8

L

igue

d

e

DELO

S

La

p

ériode de votre

p

rogramme concerne ce que l’on a

pp

elle la période

classique, ce qui corres

p

ond au moment

p

hare de la démocratie à Athènes

.

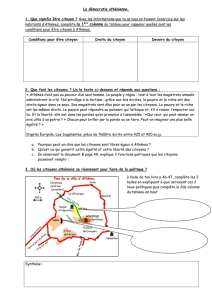

Quels sont les grands r

é

gimes politiques cit

é

s ?

Que peut signifier l’imp

é

rialisme ath

é

nien

?

Cherchez dans un atlas ou un dictionnaire o

ù

peut se trouver le P

é

lo

-

p

onn

è

se ?

Plusieurs régimes

p

olitiques se succèdent et vous devez connaître les

d

éfinitions s

u

ivantes :

Tyrannie : régime

p

olitique qui se caractérise

p

ar l’autorité d’un

seul homme souvent arriv

é

au pouvoir par la force.

Démocratie : r

é

gime politique dans lequel la souveraineté appar-

tient au peuple (dêmos = peuple et kratos = pouvoir

)

et où l’exer-

c

ice du pouvoir est accessible

à

tous les citoyens. C’est

à

la fin du

VI

e

si

è

cle, grâce

à

des r

é

formateurs comme Clisth

è

ne, que la d

é

mo

-

c

ratie s’est mise en place

à

Ath

è

nes : elle faisait figure d’exception

d

ans le mon

d

e grec.

A

Questions

sur la frise

Réponses

© Cned – Académie en ligne

5

Séquence 3 – HG20

Oligarchie : r

é

gime politique fond

é

sur le gouvernement d’une

m

inorité, généralement les citoyens les plus riches

(

qu’on peut

a

ussi a

pp

e

l

er

l

’aristocratie

).

e

R

emarquez que durant ces deux si

è

cles c’est le r

é

gime d

é

mocra-

t

ique qui a

é

t

é

le plus utilis

é

. 338 avant J.-C.

c

orrespond

à

la d

é

faite

d

’Ath

è

nes et des autres cit

é

s grecques face

à

Phili

pp

e de Mac

é-

d

oine qui agran

d

it ainsi son royaume. C’est la fin de l’indépen-

dance des cités grecques, et donc d’Athènes. Ce sera

l

e cas aussi

a

vec le fils de P

h

ilippe, Alexandre, mais pour autant cela ne signifie

p

as la fin de la d

é

mocratie car durant cette

pé

riode, dite période

hellénistique

,

la d

é

mocratie

é

tait beaucou

p

p

lus fr

é

quente que

d

urant la

pé

riode

p

r

é

c

é

dente

.

Athènes a triom

p

hé des Perses à la s

u

ite des batailles de Marathon

e

t

de Salamine. Il faut vous dire

q

ue la Perse faisait figure de grande

p

uissance à l’é

p

oque. C’est

p

ourquoi Athènes s’est révélée comme

une cité

p

uissante et a fondé une ligue a

pp

elée ligue de Délos en

-478

,

réunissant sous l’autorité d’Athènes

p

lusieurs cités grecques.

En réalité, Athènes aura tendance à ex

p

loiter économiquement et

p

olitiquement ses alliés de la ligue : c’est l

’

impérialisme athénien

.

Le P

é

loponn

è

se est une r

é

gion situ

é

e au sud de la Gr

è

ce avec comme

principale cit

é

, Sparte. C’est la cit

é

rivale la plus importante d’Ath

è

nes,

qui n’est pas membre de la ligue de D

é

los. Tout au long du

V

e

si

è

cle

avant J.-C., les rivalit

é

s entre ces deux cit

é

s n’ont cess

é

de s’aggraver.

Elles d

é

bouchent sur la guerre du Péloponnèse de 431 à 404 avant J.-C.

,

guerre qui se termine par une d

é

faite d’Ath

è

nes qui dut d

é

manteler son

emp

i

re mar

i

t

i

me.

2. Cadre s

p

atia

l

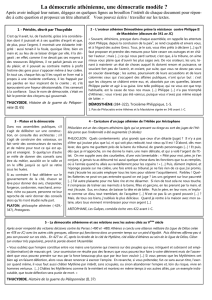

Le monde grec aux V

e

VV

et IV

e

V

V

si

è

cles avant J.-C.

Document 1

Mer Noire

Mer Méditerranée

Marseille

Syracuse

Agrigente

Naples

ESPAGNE

NUMIDIE

ÉGYPTE

GAULE

CELTIQUE

ITALIE

Phocée

Milet

Rhodes

ASIE MINEURE

Athènes

Corinthe

GRANDE

GRÈCE

GRÈCE

Sparte

Régions de civilisation grecque

Cités grecques

N

300 km

© Cned – Académie en ligne

6

Séquence 3 – HG20

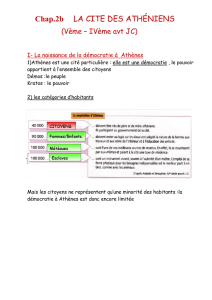

L’Attique au V

e

V

V

si

è

cle avant J.-C.

Avec le document 1 vous rep

é

rez plusieurs cités grecque

s

comme

Ath

è

nes, Sparte, Corinthe… C’est en effet la forme d’organisation poli-

tique des sociétés humaines de l’époque en Méditerranée

.

C

e sont en

réalité de véritables

É

tats indépendants qui se gouvernent eux-mêmes

.

Document 2 : Que

p

eut-on dire sur la cité d’Athènes ?

À

une échelle plus grande, vous vous apercevez qu’Athènes ne se résume

pas

à

une simple ville, mais qu’elle maîtrise toute la r

é

gion de

l

’Attique

:

cela fait environ 2 650

k

m²

.

On parle donc d’une cit

é

ou polis (terme grec

)

q

ui est une communauté

d’hommes, des citoyens

,

qu

i

v

i

vent sur un es

p

ace com

p

renant

:

• une ville

p

rinci

p

ale : l

’

asty ;

•

u

nterritoire rural ;

• u

n

espace littoral (la mer joue un rôle essentiel en Grèce

)

, notamment

a

vec le port d’Ath

è

nes, le Pir

é

e.

Document 2

Égine

cap

Sounion

Mer

Égée

Marathon

Athènes

Éleusis

Le Pirée

Mont Parnès

1 412 m

Mont

Pentélique

Mont

Laurion

Salamine

Île d’Eubée

plaine montagne

limites de l’Attique

N

10 km

© Cned – Académie en ligne

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%