La flambée du virus Chikungunya dans l`Océan indien : réflexions

Éditorial

La flambée du virus Chikungunya dans l’Océan

indien : réflexions sur une arbovirose négligée

N. Pardigon

1

P. Desprès

1

I. Schuffenecker

2

H. Zeller

2

A.-B. Failloux

3

M. Vazeille

4

M. Grandadam

5

H. Tolou

5

1

Interactions moléculaires flavivirus-

hôtes, Institut Pasteur,

25 rue du Docteur-Roux, 75724 Paris

2

Centre national de références

des arbovirus,

Unité de biologie des infections virales

(Ubive) émergentes, Institut Pasteur,

25 rue Tony-Garnier, Lyon

3

Génétique moléculaire

des Bunyaviridae,

Institut Pasteur,

25 rue du Docteur-Roux, 75724 Paris

4

Insectes et maladies infectieuses,

Institut Pasteur,

25 rue du Docteur-Roux, 75724 Paris

5

Unité de virologie tropicale,

laboratoire associé au CNR des

arbovirus,

Institut de médecine tropicale

du Service de Santé des Armées

(IMTSSA), Marseille

L’émergence brutale du virus Chikungunya (CHIK) dans le sud de

l’Océan indien, et principalement à l’île de la Réunion, est un exemple

inquiétant de la propagation inattendue d’une arbovirose humaine

dans des régions tropicales qui étaient considérées jusqu’alors comme indem-

nes. Les arboviroses (pour ARthropod BOrne Virus), sont définies comme des

infections virales transmises par des arthropodes, principalement des mousti-

ques femelles hématophages. Elles affectent plusieurs dizaines de millions

d’individus chaque année, principalement dans les régions tropicales. L’inten-

sification des déplacements humains et l’extension des vecteurs facilitent la

dissémination rapide des arbovirus, avec comme conséquence un accroissement

significatif du nombre de cas symptomatiques d’infection arbovirale. Dans le cas

de la dengue, première arbovirose mondiale par son incidence, les épidémies

sont devenues essentiellement urbaines avec une transmission interhumaine du

virus via les moustiques Aedes (Ae)aegypti. On qualifie la dengue de maladie

émergente, malgré son ancienneté, en raison de l’accroissement constaté du

nombre de cas de formes hémorragiques de la maladie.

Le virus CHIK est un alphavirus de la famille des Togaviridae [1]. Les alphavirus

sont de petits virus enveloppés, au large tropisme, dont le génome se compose

d’une molécule d’ARN simple brin de polarité positive d’environ 12 000 nucléo-

tides qui code pour les protéines non structurales nsP1 à nsP4. Leur cycle

réplicatif intracellulaire, qui est rapide, fait intervenir un ARN messager subgé-

nomique qui code pour les protéines structurales C (capside) et E2 plus E1

(glycoprotéines d’enveloppe) de l’alphavirion. La glycoprotéine E2 porte les

sites antigéniques majeurs de la neutralisation virale. Si l’infection des cellules

de moustiques par les alphavirus est principalement inapparente avec une

possibilité de persistance virale, à l’inverse, l’homéostasie de la cellule de

vertébré infectée est gravement altérée et la mort apoptotique est généralement

observée à la fin du cycle viral. Il est important de noter que les alphavirus

neurotropes, comme le virus Sindbis, ont la capacité de persister dans un modèle

murin d’infection expérimentale. Les anticorps neutralisants anti-E2 et les

interférons de type I ont la capacité d’interagir conjointement pour contrôler

l’infection virale chez l’hôte infecté.

La première épidémie au virus Chik a été décrite en Tanzanie en 1952. L’aire de

distribution du virus Chik s’étend à toute l’Afrique subsaharienne et à l’Asie du

Sud-Est. En Afrique, le virus est maintenu au sein d’un cycle forestier faisant

intervenir des primates et des moustiques sylvatiques Ae. luteocephalus,

Ae. furcifer ou Ae. taylori. En Asie, où son introduction serait plus récente, il

circule dans un cycle essentiellement urbain avec l’intervention des moustiques

Ae. aegypti et Ae. albopictus. Dans l’Océan indien, aucune activité du virus Chik

n’avait été détectée avant le début de l’année 2005 où il a surgi sous la forme

d’une épidémie aux Comores, vraisemblablement importé par des voyageurs en

provenance d’Afrique de l’Est. La transmission vectorielle du virus Chik a été

assurée probablement par Ae. aegypti, moustique considéré comme prédomi-

nant aux Comores. En mars 2005, l’épidémie s’est propagée rapidement dans

l’île de la Réunion à partir du Nord-Est, avec une flambée importante entre fin

avril et début juin puis une persistance de la transmission virale durant l’hiver

Virologie 2006, 10 : 3-5

Virologie, Vol. 10, n° 1, janvier-février 2006

3

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Downloaded by a robot coming from 88.99.165.207 on 25/05/2017.

austral (7 138 cas rapportés entre le 28 mars 2005 et le

8 janvier 2006, soit un taux d’attaque d’environ 9,5/1 000

habitants) [2]. Depuis janvier 2006, on estime que 173 000

personnes ont été infectées. Toute l’île est maintenant tou-

chée, à l’exception des zones de haute altitude. Au total

186 000 personnes auraient été infectées, pour une popula-

tion totale de 750 000 habitants [3]. En parallèle, dès fin

mars 2005, les îles Seychelles, Maurice et Mayotte ont été

également touchées par l’épidémie de virus Chik et il y a

une augmentation des cas depuis janvier 2006. Madagascar

connaît aussi une circulation active du virus.

Sur l’île de la Réunion, on pense que la transmission du

virus Chik est assurée principalement par Ae. albopictus

qui s’y est répandu grâce à sa grande plasticité écologique

puisqu’il colonise indifféremment les zones urbaines et

sylvatiques, les gîtes artificiels et naturels. Le rôle véritable

joué par Ae. albopictus reste toutefois encore débattu.

Comme Ae. aegypti, cette espèce possède des œufs dura-

bles supportant la dessiccation, propriété qui est à l’origine

de son succès actuel puisqu’elle a réussi à s’implanter en

Amérique du Nord et du Sud, en Afrique et dans le sud de

l’Europe dont la France. En laboratoire, Ae. albopictus est

décrit comme plus réceptif au virus Chik qu’Ae.aegypti et

cela est d’autant plus prononcé vis-à-vis du génotype asia-

tique. Pourtant, Ae. albopictus est considéré comme le vec-

teur secondaire de Chik après Ae. aegypti en Asie. Si

l’homme est l’hôte vertébré amplificateur principal et pro-

bablement unique du virus Chik à l’île de la Réunion, alors

l’intensité du contact homme-vecteur pourrait avoir favo-

risé la transmission du pathogène par Ae. albopictus. Si

cela s’avère être la réalité, la lutte antivectorielle ciblée

pourrait avoir un effet significatif dans le contrôle de l’épi-

démie. Il a été montré que les populations d’Ae. albopictus

de l’Océan indien (La Réunion, Madagascar) avaient une

compétence supérieure pour les virus de la dengue que

celles du Sud-Est asiatique. Il est donc indispensable de

vérifier si le même schéma se reproduit pour le virus Chik et

d’évaluer en parallèle la capacité vectorielle de ce mousti-

que (figure 1).

Habituellement, les manifestations cliniques de l’infection

par le virus Chik se résument à une forte fièvre, des mani-

festations cutanées et, surtout, des douleurs articulaires

intenses invalidantes et persistantes. À côté de ces formes

classiques de la maladie, ont été décrites à La Réunion, des

formes graves ayant nécessité une hospitalisation prolon-

gée, et qui n’avaient pas été rapportées jusqu’ici, comme

des méningoencéphalites (20 cas dont 10 chez les nouveau-

nés), des atteintes cardiaques et péricardiaques, des hépati-

tes fulminantes (5 cas) et des dermites sévères. Plusieurs

cas de méningoencéphalite ou de syndromes algiques sévè-

res chez des nouveau-nés ont été associés à une possible

transmission materno-fœtale du virus.

Plus de 90 certificats de décès mentionnant « Chikungu-

nya » comme cause immédiate ou associée du décès ont été

enregistrés. Ces décès ont concerné pour l’essentiel des

sujets âgés (moyenne d’âge 78 ans) et fragilisés par des

pathologies associées, mais aussi deux enfants en bonne

santé. Les données de mortalité sont en cours d’analyse par

l’InVS afin de préciser l’implication du virus. S’il apparais-

sait que le virus est le seul responsable de certaines formes

graves, il conviendra de rechercher s’il n’a pas acquis un

pouvoir pathogène accru. Il reste possible cependant que

ces formes n’aient jamais été détectées par le passé en

raison de l’attention insuffisante portée à la maladie. La

co-infection par d’autres arboviroses circulantes doit bien

sûr être prise en compte dans la sévérité de la maladie.

Certaines complications pourraient aussi avoir une origine

médicamenteuse (paracétamol...)

Préalablement décrites lors de précédentes épidémies à virus

Chik en Afrique et en Asie [4]

, la persistance et la réappari-

tion des douleurs articulaires ont été rapportées chez de

nombreux patients depuis le début de l’épidémie sur l’île de

la Réunion. Un tel phénomène pourrait avoir des origines

variées : une auto-immunité développée en réponse à l’in-

fection virale ou la persistance du virus Chik dans certains

tissus cibles, comme pour d’autres alphavirus neurotropes

qui sont hébergés dans le système nerveux central. Alterna-

tivement, on peut évoquer la possibilité de ré-infestations

par le virus, mais cette hypothèse contredit la notion géné-

ralement admise d’une immunité protectrice durable suc-

cédant à toute infection arbovirale. Ces questions devraient

trouver des réponses rapides ; l’étude des malades et la

mise au point d’un modèle animal sensible à l’infection par

le virus Chik apparaissent comme des priorités. De plus, la

transmission mère-enfant du virus Chik s’étant avérée pos-

sible, il sera indispensable d’évaluer la capacité du virus

Chik à traverser la barrière placentaire et les conséquences

sur le développement du fœtus. Enfin, il sera également

important d’évaluer l’importance de l’infection par

d’autres arboviroses sur la sévérité de la maladie.

L’ampleur de l’épidémie sur l’île de La Réunion est telle

que l’on peut s’interroger sur les facteurs qui l’ont facilitée.

L’évaluation de la compétence et la capacité vectorielle des

moustiques vecteurs sont prioritaires. Aussi, force est de

constater que l’on connaît mal la pathogénicité du virus

Chik, ainsi que les chaînes de transmission au sein de son

écosystème. D’un point de vue virologique et épidémiolo-

gique, il faut envisager la possibilité que des variants du

virus Chik dotés d’un pouvoir pathogène accru pour

l’homme commencent à émerger. De tels variants pour-

raient également s’être adaptés pour une meilleure effica-

cité de transmission par Ae. albopictus. L’analyse des

séquences génomiques d’isolats viraux obtenus séquentiel-

lement au cours de l’épidémie, ainsi que la comparaison

avec des souches isolées d’épidémies plus anciennes en

Éditorial

Virologie, Vol. 10, n° 1, janvier-février 2006

4

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Downloaded by a robot coming from 88.99.165.207 on 25/05/2017.

Afrique et en Asie, devrait nous apporter des informations

essentielles sur l’évolution des souches virales circulantes à

la fois chez l’hôte et le vecteur. Enfin, il s’agira de détermi-

ner s’il existe d’autres réservoirs potentiels du virus comme

les animaux domestiques, les rongeurs ou les oiseaux,

sachant que le spectre d’hôtes des alphavirus est très large.

De nombreux touristes de retour d’un séjour dans les îles de

l’Océan indien ont développé récemment la maladie en Eu-

rope. La menace d’introduire le virus Chik dans d’autres

parties du globe restées jusqu’à aujourd’hui indemnes du

virus, y compris dans l’hémisphère ouest, n’est pas inconce-

vable. Des études entomologiques de compétence vectorielle

devront être entreprises pour prédire les risques épidémiolo-

giques de l’introduction du virus Chik dans ces régions.

L’épidémie qui se déroule devrait être l’occasion de mettre

à jour nos connaissances sur Chik, qui seront extrêmement

précieuses en cas de récidive de la maladie. Ces connais-

sances concernent en priorité l’épidémiologie et la clinique.

À côté des conditions de transmission (avec leurs aspects

entomologiques et virologiques) et du déterminisme des

formes graves, des données fondamentales doivent être

établies. On connaît mal aujourd’hui la cinétique de l’infec-

tion, celle de l’apparition des anticorps chez les malades, le

pourcentage d’infections asymptomatiques exposant à un

risque de transmission par don de sang ou d’organe.

Aujourd’hui, l’accélération de la fin de l’épidémie ne peut

venir que de mesures limitant la transmission, en particulier

une lutte antivectorielle efficace. À terme, il pourrait s’éta-

blir une transmission sur un mode endémoépidémique. La

question du développement d’un vaccin anti-Chik qui ne

pourrait être opérationnel que dans quelques années reste

ouverte au sein des communautés médicale et scientifique.

La mise au point d’antiviraux à large spectre et cibles

multiples, évitant l’apparition rapide de souches résistan-

tes, paraît de ce point de vue la thérapeutique la mieux

adaptée pour réduire significativement la charge virale afin

de prévenir les conséquences de la maladie. Enfin, la

flambée imprévue et encore non maîtrisée du virus Chik

dans l’Océan indien doit nous alerter sur l’importance

croissante des arboviroses dans les épidémies à venir [5].

Références

1. Strauss and Strauss. Microbiol Rev 1994 ; 58 : 491.

2. Eurosurveillance Weekly 2006 ; 11 : 2.

3. Données épidémiologiques actualisées de l’Institut de veille sanitaire

(InVS). http ://www.invs.sante.fr.

4. Schlesinger RW. The Togaviruses. New York : Academic Press, 1980.

5. Tolou H, et al. Bull SFM 2004 ; 19 : 174.

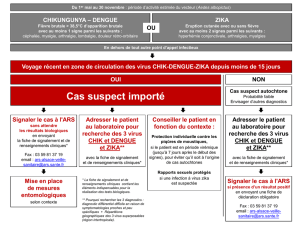

Figure 1.En haut : cartes de l’Océan indien et de l’île de la Réunion. En bas : à gauche, moustique Aedes albopictus lors d’un repas

sanguin ; à droite, cellules de moustiques infectées par le virus Chikungunya isolé à l’île de la Réunion en 2005. Les antigènes viraux (en

vert) sont détectés par immunofluorescence indirecte à l’aide d’un anticorps spécifique.

Éditorial

Virologie, Vol. 10, n° 1, janvier-février 2006

5

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Downloaded by a robot coming from 88.99.165.207 on 25/05/2017.

1

/

3

100%