Management éthique et spirituel de l`entreprise Sénégal

Lettre ouverte aux autorités, aux dirigeants, aux personnels de « l’entreprise Sénégal » sa et à la société civile

Pour un management éthique et spirituel

de « l’entreprise Sénégal »

Ou comment instaurer dans les structures économiques et sociales de l’Etat

une gestion vertueuse, économiquement performante et socialement efficace (1)

Paul KHOURY eca, mba***

Les appels à la transparence dans le mode de gestion de l’Etat

et de rupture dans la qualité des dirigeants se sont mués en de

vigoureuses exigences, voire en ultimatum à l’encontre des

nouvelles autorités issues des récentes élections

présidentielles. D’un côté, les intellectuels, qu’ils soient

politiques ou civils, réclament des ministres et des dirigeants

d’entreprises publiques à la probité sans faille, compétents en

matière de gestion des ressources de l’Etat et conscients de

leur mission d’intérêt général. De l’autre, les citoyens exigent

des réponses appropriés à leurs besoins (plus de mieux-être et

de justice) et à leurs attentes pour des institutions d’Etat

économiquement efficaces et socialement vertueuses. Mais

comment répondre à de telles demandes et atteindre les

objectifs qui y sont rattachés ? Par une gouvernance

rigoureuse et des institutions transparentes ! Telle est, à juste

titre, la réponse unanime qu’apporteront, avec des

expressions et termes différents, les citoyens et intellectuels

précités. Telle est également la réponse que des autorités

gouvernementales, religieuses, économique et sociales

apporteront.

… Prétendre qu’une volonté fermement exercée sur les ressources

humaines et organisationnelles qui prévalent présentement, fondée

sur une rationalisation contrôlée des ressources de l’Etat garantira

l’atteinte des objectifs évoqués ci-dessus c’est, que l’on pardonne

l’expression, se bercer d’une douce illusion …

Les choses ne sont malheureusement ni aussi simples, ni

aussi claires qu’il n’y paraît. D’abord, il y a le fait que la

solution est, en l’état actuel des choses, plus une intention

qu’un processus clairement défini et opérationnel de suite. Il

y a ensuite le fait que les modalités, conditions et ressources

nécessaires à sa mise en œuvre ne sont ni connues, moins

encore arrêtées. Prétendre qu’une volonté fermement exercée

sur les ressources humaines et organisationnelles qui

prévalent présentement, fondée sur une rationalisation

contrôlée des ressources de l’Etat garantira l’atteinte des

objectifs évoqués ci-dessus c’est, que l’on pardonne

l’expression, se bercer d’une douce illusion.

I. LES RACINES DU MAL ETRE, DU MAL FAIRE ET DE

LA MAL GOUVERNANCE DE SENEGAL SA

, En effet, l’emploi de tels outils ne traitera tout au plus que

les symptômes. Les racines de la mal gouvernance, du mal

faire et du mal être seront laissées intactes. Par ailleurs, ils

sont impuissants devant la profondeur de l’ancrage, au sein

des structures organisationnelles de l’Etat, des paradigmes

socioéconomiques au travers desquels les dirigeants et les

personnels perçoivent et ce dernier et les institutions qui en

forment le prolongement dans la société et dans la vie

économique. Une telle assertion n’est pas un déni de la

qualité des lois et règlements qui régissent ces entités et leurs

relations avec l’Etat, ni un jugement négatif de la qualité en

soi des méthodes et règles de gouvernance publique en

vigueur au sein des démembrements de l’Etat, moins encore

de toutes les voies recommandées par des professionnels et

des citoyens autorisés en matière d’administration et de

gouvernance publiques.

.. Les causes profondes résident fondamentalement dans l’absence,

en milieu de travail des entités relevant de l’Etat, de paradigmes

inspirants, de valeurs et principes élevés fédérateurs des

comportements et des énergies …

La raison majeure qui explique l’inefficacité ou l’insuffisante

réussite des solutions et voies évoquées ci-dessus tient

essentiellement au fait qu’elles n’intègrent pas les deux

paramètres déterminants qui, seuls, sont en mesure d’assurer

un succès durable. Le premier de ces paramètres réside dans

la non intégration, dans ces solutions, de valeurs

motivatrices. Le second réside dans le fait que les règles et

solutions précitées, qui sont essentiellement dédiées à

l’efficacité organisationnelle ou économique, considèrent le

personnel comme une ressource objective, une ressource

« objet », alors qu’il est une communauté vivante faite de

dignités, de désirs, d’ambitions, de besoins de

reconnaissance ou de respect. En d’autres termes, nous ce

n’est pas dans l’inefficacité organisationnelle, l’application

permissive ou insuffisante des lois, règlements et règles de

gouvernance publique ni même dans le choix des dirigeants –

où il y aurait beaucoup à dire et à redire que résident les

causes profondes de la corruption, des détournements, du

manque de transparence, de la piètre qualité des services

offerts et des performances financières et sociales, etc.. Nous

déclarons que c’est fondamentalement dans l’absence, en

milieu de travail des entités relevant de l’Etat, de paradigmes

inspirants, de valeurs et principes élevés fédérateurs des

comportements et des énergies. Parce que aujourd’hui le

climat organisationnel interne et le cadre dans lequel

s’inscrivent les relations entretenues avec les parties

prenantes est vicié par les enjeux politiques, politiciens,

personnels ou de groupes, les références sectaires, les passe-

droits, parce que les valeurs sociales de base, comme

l’honneur, sur lesquelles ont toujours été fondées l’éducation

la vie en société, ont été reléguées au second plan, il est donc

illusoire, abusif même, d’attendre d’un tel environnement

autre chose que contre productivité économique, sociale et

morale, défiance et, pire, résignation. Le temps est donc venu

de (re)penser et de (re)mettre en place un plan de

redressement de « l’entreprise Sénégal sa ». Par celle-ci, il

y a lieu de comprendre toutes les structures organisées, à but

lucratif ou non, relevant en tout ou partie, directement ou

indirectement de l’Etat, par voie juridique, administrative ou

financière, quel que soit leur statut, ayant pour mission

d’offrir des services gratuits ou payants aux citoyens

(établissements et entreprises publics parapublics ou

organismes assimilés, écoles, hôpitaux, sociétés nationales,

agences, commissions, délégations, et mêmes ministères, etc.)

ou ayant pour vocation de gérer des ressources ou du

personnel publics (santé, éducation, etc.). Le choix du terme

générique « entreprise » se justifie ainsi en raison du fait que

les structures organisées susvisées qui la composent sont

perçues comme des entités ou activités dotées de ressources

économiques et ayant en charge la réalisation d’objectifs

économiques ou sociaux assignés par l’Etat ou pour son

compte. Considérer le Sénégal comme une sa (société

anonyme) propriété des 12 millions de sénégalais qui en sont

« les actionnaires » est une métaphore utile à plusieurs titres.

En premier lieu, elle permet, au regard des performances

attendues, de préférer les termes management ou gestion,

plus dynamiques et proactifs, à ceux d’administration ou de

gouvernance jugés chargés pour le premier terme d’une

tradition peut-être obsolète, vagues ou sujet à des définitions

incontrôlables ou contestables pour le second.

Deuxièmement, une telle métaphore, qui a valeur

pédagogique, intègre mieux et avec plus de force l’obligation

faite aux dirigeants (les mandataires) de rendre compte, aux

« actionnaires susvisés» (les mandants), ainsi que le « droit »

de ces derniers à demander leur maintien ou leur révocation,

de façon analogue à ce qui est vigueur dans les sociétés

relevant du droit privé, autant que cela est envisageable dans

un contexte régi par des règles administrative.

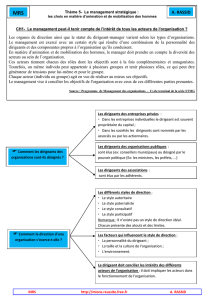

II. DE LA BONNE GOUVERNANCE A LA SAINE

GESTION DE L’ENTREPRISE SENEGAL

Dans le cadre du « redressement » de l’entreprise Sénégal,

par management, il y a lieu d’entendre saine gestion, concept

plus approprié « au cas » de l’entreprise précitée, plus

complet, plus précis, plus dynamique et plus expressif que

celui de bonne gouvernance, comme on le verra ci-après. La

saine gestion consiste à appliquer les principes de la bonne

gestion assortie du strict respect de trois engagements

personnels. La bonne gestion consiste en l’implantation et

l’exécution orientée de quatre fonctions de gestion revisitées

aux fins de leur intégration dans l’environnement de

l’entreprise sous revue. Les quatre fonctions sont

impersonnelles et leur implantation tient compte, s’il y a lieu,

des règles administratives. Elles s’appliquent aux structures

et aux ressources, alors que les trois engagements sont

personnels aux dirigeants. Les fonctions ont pour finalité de

garantir l’efficacité organisationnelle, tandis que les

engagements sont le gage de l’exécution responsable par les

dirigeants, de leur mandat. Les fonctions correspondent à des

obligations managériales auxquelles aucun dirigeant relevant

de l’entreprise Sénégal ne doit être autorisé à se soustraire, au

risque d’engager sa propre responsabilité et d’être révoqué

pour incompétence ou faute professionnelle.

Quatre fonctions orientées, quatre exigences de compétence

Elles consistent à planifier, organiser, diriger et contrôler,

traditionnellement exprimées par l’acronyme P.O.D.C.

Toutefois, il y a lieu de noter que le sens et le contenu qui

sont donné aux concepts de PODC et de bonne gestion dans

le contexte de l’entreprise Sénégal sont, à certains égards,

différent du sens ou contenu usuel qu’ils revêtent dans

l’entreprise privée. La planification au sein des entités

constitutives de l’entreprise Sénégal n‘y est pas tant la

formulation traditionnelle, si elle existe, des lettres de

mission, stratégies et budgets que la détermination des

résultats concrets et réalistes visés, en accord avec le

personnel chargé de les atteindre, au regard des activités

essentielles pouvant être menées et des ressources qui sont ou

seront disponibles avec une certitude raisonnable. La

planification, version saine gestion de l’entreprise Sénégal,

est une activité renouvelée, presque permanente. Elle doit

reposer non pas sur une logique ponctuelle

objectifs/ressources ou l’inverse, mais sur le processus

séquentiel et dynamique de rupture suivant :

besoins/compétences/résultats/ressources/plans/budgets. En

d’autres termes, la qualité du personnel est le déterminant

majeur de la fonction planification. La fonction organisation,

même si elle doit être mise en œuvre sur la base de

procédures, statuts, règlements et autres textes de nature

administrative – ce qui n’est pas peut-être toujours le choix

idéal, doit être conçue, exécutée et suivie, autant que faire se

peut, en vue de l’accomplissement des 3E (efficacité ou

atteinte des objectifs assignés, efficience pour traduire l’idée

de productivité ou de faire plus ou mieux avec moins et

économie en termes de ressources utilisées). Ces 3E sont des

concepts familiers dans le secteur public, où la recherche de

l’optimisation des ressources devrait être un sacerdoce pour

les dirigeants. Enfin, devant impérativement refléter les

processus opératoires réels et la façon dont les compétences

essentielles qui font les résultats s’exercent, les

organigrammes, procédures, responsabilités, pouvoirs et

rémunérations associés doivent être pensés et implantés de

façon conséquente et cohérente avec ce qui précède.

… La saine gestion de l’entreprise Sénégal est la marque

d’honneur de dirigeants et managers de qualité, c’est-à-dire

d’hommes et de femmes « développés », donc dotés d’un niveau

élevé de conscience de leurs responsabilités, d’un fort potentiel

évolutif et d’un sens profond du bien commun …

La fonction Direction réside, dans l’entreprise Sénégal,

moins dans l’exercice des pouvoirs conférés (fixer les

objectifs, commander, décider, autoriser/interdire, etc.) que

dans le fait de veiller, en y prenant une part personnelle

active, à l’exécution effective des activités et responsabilités

essentielles, conformément à la mission assignée et à ce qui a

été planifié. Elle est également dans la coordination effective

et cohérente des activités et responsabilités de façon à

atteindre les 3E. Diriger y est aussi l’art de prendre les

décisions courageuses qui s’imposent et l’humilité pour

conférer le pouvoir suffisant et les ressources nécessaires à

ceux qui sont les plus à même pour accomplir les objectifs et

réaliser les résultats escomptés. C’est, enfin, motiver pour

susciter l’implication de tous et de chacun par l’exemple, et

reconnaître le mérite. La fonction Contrôle, dans le contexte

sous revue y a un contenu spécifique. Si elle consiste

d’abord à assurer le suivi d’exécution, en qualité et quantité,

des résultats planifiés, elle veille avec une priorité égale à

l’atteinte des objectifs visés en matière de 3E , à la

préservation préventive du patrimoine et à l’affectation des

ressources aux seules fins recherchées . Contrôler n’y est

plus le privilège ou le rôle exclusif des « corps de contrôle »,

ni une menace, moins encore une routine. Il devient, pour

chaque membre du personnel ayant une responsabilité dans

l’atteinte des 3E, dans la sauvegarde du patrimoine et

l’utilisation des ressources qui lui sont confiées, une sorte de

devoir permanent, pleinement consenti et assumé selon des

méthodes et critères adéquats au niveau opérationnel qui est

le sien. Contrôler dans l’entreprise Sénégal, c’est (ré) évaluer

pour informer et (ré)agir, contribuer et rendre compte. C’est

finalement comprendre pour apprendre et éduquer.

Trois engagements personnels, trois vertus managériales

La saine gestion ne sera réalisée que si d’une part les règles

de bonne gestion brièvement décrites ci-avant sont appliquées

et effectives, et si d’autre part le management des entités

constitutives de l’entreprise Sénégal est confié à des

dirigeants compétents en gestion, qui s’engagent

formellement à accomplir leur mandat en fondant leurs

décisions et actes sur la prudence, l’intégrité et le courage

céder la place le moment venu.

… Nommer à un poste de dirigeant un incompétent, c’est dans une

certaine mesure faire preuve d’incompétence ou d’irresponsabilité.

L’y maintenir relève au mieux de la négligence et au pire de la

complicité…

La responsabilité de s’assurer au préalable de la compétence

(savoir+savoir faire) des dirigeants nommés à la tête et au

sein de ces entités relève de la responsabilité totale de ceux

qui les y ont portés. Dans l’entreprise Sénégal, où les

ressources proviennent des deniers publics, la prudence à

laquelle nous faisons allusion est de nature économique. Elle

est cet état d’esprit permanent qui habite les dirigeants et leur

permettent de « réfléchir à la portée et aux conséquences de

leurs actes, de choisir les moyens appropriés pour atteindre

les objectifs et de prendre les dispositions nécessaires pour

éviter les erreurs et s’abstenir de tout ce qu’ils croient

pouvoir être source de dommages » pour les deniers publics,

le bien commun, les ressources de l’organisation ou la

pérennité de celle-ci. L’intégrité, en matière de saine gestion,

est à comprendre comme la convergence de deux sous

qualités attendues des dirigeants et managers de l’entreprise

Sénégal : le sens des responsabilités (conscience claire des

devoirs attachés au mandat, capacité à reconnaître et à

assumer ses erreurs) et, la volonté affirmée de gérer de façon

transparente. Plus que dans toute autre entreprise, la

transparence est une exigence d’actualité permanente tant

l’intérêt général, le bien commun et le désir légitime des

citoyens d’être informés sur l’usage fait des ressources de

l’Etat sont omniprésents. La transparence y régit la relation

de confiance qui doit prévaloir entre la communauté des

citoyens ou des partes prenantes à une entité donnée (les

mandants) et les dirigeants de celle-ci (les mandataires). Elle

doit être notamment dans les actes et décisions prises de

bonne foi, dans l’absence de conflits d’intérêt (le cas échéant

les révéler), dans l’engagement personnel de fournir ou de

rendre accessible à temps une information pertinente, dénuée

de toute intention trompeuse et dans la volonté de ne rien

omettre des responsabilités engagées et conséquences qui y

sont rattachées (reddition transparente des comptes et

imputabilité). Outre la prudence et l’intégrité, la saine gestion

requiert des dirigeants qu’ils sachent « rendre à César ce qui

est à César », le moment venu. En d’autres termes, savoir se

retirer avec élégance quand les circonstances le requièrent

(fin de mandat, révocation, sanction, insuffisance de résultats,

incompétence, etc.) et céder la place de façon honorable dans

des conditions transparentes. C’est dire que la saine gestion

de l’entreprise Sénégal la marque d’honneur des dirigeants et

managers de qualité, c’est-à-dire d’ hommes et de femmes

« développés », donc dotés d’un niveau élevé de conscience

de leurs responsabilités, d’un fort potentiel évolutif et d’un

sens élevé du bien commun. Nommer à un poste de dirigeant

un incompétent, c’est dans une certaine mesure faire preuve

d’incompétence ou d’irresponsabilité. L’y maintenir relève au

mieux de la négligence et au pire de la complicité. Dans les

deux cas, il serait légitime de sanctionner les deux

responsabilités incriminées et, à défaut, leur demander

réparation pour les préjudices financiers, économiques ou

sociaux subis.

… La saine gestion n’est pas à elle seule suffisante pour redresser

l’entreprise Sénégal en raison de la force paralysante des

paradigmes qui y prévalent et surtout des contre-valeurs qu’ils ont

engendrées …

Après lecture des développements ci-dessus, le lecteur averti

est fondé à en conclure qu’en définitive la gestion efficace de

l’entreprise Sénégal est affaire de compétence, de

responsabilités, d’implantation et d’application soutenue des

règles de saine gestion exposées ci-dessus. Il n’en est

malheureusement pas ainsi, et il n’en sera jamais ainsi nulle

part dans l’entreprise Sénégal, à de trop rares exceptions, en

raison de la force paralysante des paradigmes qui y prévalent

et surtout des contre-valeurs qu’ils ont engendrées. Un

paradigme, rappelons-le, est, dans le contexte sous revue, une

façon de percevoir la réalité et au moyen de laquelle on

donne une signification à ses actes ou un sens à sa vie. Il est

le résultat d’un ensemble de croyances, de valeurs et

d’expériences signifiantes profondément inscrits en nous.

Parmi les paradigmes les plus nuisibles qui gangrènent

l’entreprise Sénégal et ont rendu inapplicables la saine

gestion, et même la bonne gestion tout court, on peut citer à

titre illustratif « les vérités » établies suivantes communément

partagées par les dirigeants et les personnels de l’entreprise

Sénégal : toute responsabilité ou pouvoir au sein de celle-ci

sont des occasions pour s’enrichir ; la reconnaissance

commande à tout dirigeant d’une entité nationale ou

publique le devoir social et l’obligation politique d’utiliser le

patrimoine et le pouvoir qui lui sont confiés pour favoriser

ses proches, retourner l’ascenseur, se mettre aux ordres et

élargir son cercle d’influence ; l’obligation de rendre compte

est due au chef et à lui seul et non à l’entreprise, aux

travailleurs ou aux citoyens, etc. De tels paradigmes ont

engendré une constellation de contre-valeurs qui ont fini par

empoisonner l’environnement interne et externe de

l’entreprise Sénégal. Elles ont pour noms cupidité, égoïsme,

corruption, sectarisme, jalousie, détournements, concussion,

prévarication, favoritisme, népotisme, méchanceté,

hypocrisie, déloyauté, défiance, laxisme, indignité, orgueil,

impunité, complicité, querelles de chapelles, etc., pour n’en

citer que quelques unes. Dans un tel contexte, un processus

implacable et bien connu, que nous dramatisons à peine, est

enclenché ici et à là à des degrés divers. 1. Les volontés de

bien gérer finissent par devenir impuissantes et, quelques

fois, font place à un «réalisme» quelquefois indigne et

pusillanime, les procédures de bonne gestion et règles de

contrôle sont progressivement inappliquées quand elles ne

sont pas dévoyées au profit de celles informelles ou taillées

sur mesure pour certains dirigeants. 2. La défiance prévaut

à l’intérieur du personnel et des syndicats, les récalcitrants et

autres résistants sont écartés ou « mis au frais », le moral et

la motivation sont au plus bas. 3. L’insécurité et la

frustration renforcent les paradigmes négatifs évoqués plus

hauts et installent le personnel dans une ambiance et une

économie de survie où chacun est préoccupé à obtenir des

privilèges, négocier les parcelles de pouvoir ou d’influence à

sa disposition et à s’aménager un ilot de préservation de soi

et de ses intérêts. Ce qui devait être l’exception devient la

règle. 4. Le système entre dans une spirale d’auto négation

de valeurs sociales-clés (éthique, justice, dignité, intérêt

général, etc.). La volonté de (bien) gérer fait place à celle de

(bien) survivre. 5. Les sanctions, rares, tardives ou de faible

portée, les menaces des autorités, les dénonciations de la

presse, les audits souvent très en retard et systématiquement

contestés, et même les peines de prison n’y auront en

définitive rien changé.

… Le mal est très profond qui est dans le déficit de conscience

morale et la pauvre qualité de la conscience de soi. Le remède

réside dans un management économiquement performant qui

intègre un modèle éthique et spirituel de conduite des

organisations…

On se sera tout simplement attaqué aux symptômes et non

aux causes profondes. Le mal est très profond. Les deux vrais

« coupables » d’un tel gâchis que l’on appelle mal

gouvernance ou mauvaise gestion sont connus de tous et de

chacun, mais qu’une certaine myopie sociale et économique

empêche de voir. Le premier est le déficit de conscience

morale et le second est la pauvre qualité de la conscience de

soi, qui animent la très grande majorité des acteurs qui

interviennent au sein de la l‘entreprise Sénégal. La

conscience morale doit être comprise ici comme le

fondement de ce qui fait la différence entre ce qui est

socialement bien ou mal dans les rapports que nous

entretenons entre nous au sein de la société au sein dans

laquelle nous vivons et, de façon spécifique, au sein des

micros communautés que constituent les organisations

économiques et sociales. Elle est la somme des valeurs

positives partagées par lesquelles nous prenons conscience

notamment du bien commun, de l’intérêt général et de nos

obligations civiques. La conscience de soi détermine notre

état d’esprit dominant, notre façon d’être et conséquemment

notre façon d’agir et de réagir. Constituée des valeurs et

principes majeurs inscrits en nous par choix ou du fait des

« contraintes » de notre milieu de référence, elle est l’outil

par lequel nous apportons, quand notre environnement nous

sollicite directement, des réponses dites « justes »

(responsabilité, intégrité, courage, détermination, etc.) ou

négatives, dites dévalorisantes (prévarication, corruption,

orgueil, cupidité, démotivation, etc.). La conscience morale

est le fruit de la façon dont on appréhende notre

environnement social ou religieux. La conscience de soi est

acquise au travers de nos paradigmes et de la rationalisation

de nos vécus et habitudes. Pour illustrer cela, quelqu’un a dit

que les pensées engendrent les croyances qui justifient les

actes. Les actes font les habitudes qui créent les caractères,

et les caractères forgent les destins.

III. DU MANAGEMENT RATIONNEL AU

MANAGEMENT SPIRITUEL

Pour lutter contre ces calamités sociales et économiques que

sont les contre valeurs évoquées ci-dessus, la mal

gouvernance, la mal administration et la mauvaise gestion de

l’entreprise Sénégal, les audits, les sanctions et les

changements de dirigeants, les réorganisations ou les

volontés de bonne gouvernance ne suffisent pas et ne

suffiront jamais tant qu’une solution de fond, de rupture et de

crise, pertinente et durable, ne sera pas mise en œuvre. Une

telle solution ne peut revêtir que deux formes. La première

est celle de la tyrannie répressive d’Etat, qui est à exclure

dans une démocratie. La seconde, étudiée de façon

approfondie, expérimentée et formalisée depuis plus d’une

vingtaine d’année (Cf. les auteurs cités à la fin de cette

contribution) constitue le véritable remède. Elle repose sur un

management économiquement performant qui intègre un

modèle éthique et spirituel de conduite des organisations. Le

nom donné à ce modèle est management éthique et spirituel,

ou pour faire court, management spirituel. Implanté avec

succès, au niveau mondial dans de nombreuses entreprises

du secteur privé ou public, notamment à partir de la fin des

années 70/80 aux Etats unis, en Inde, au Brésil, au Canada,

au Kenya, en Australie, au Japon , etc., le management

spirituel est passé du stade de recherche à celui d’applications

réussies. Dans le contexte de l’entreprise Sénégal, le

management spirituel doit s’articuler sur a) la saine gestion

décrite plus haut, b) un cadre spirituel commun et c) des

règles éthiques spécifiques. Le cadre spirituel doit

nécessairement s’identifier à l’environnement religieux et

social propre au Sénégal. Les règles éthiques, pour être

pertinentes, ne sauraient être autre chose que le reflet fidèle

des exigences en la matière des parties prenantes dominantes

spécifiques à chaque structure.. Le management, dans

l’expression management spirituel, est ici l’art d’atteindre les

objectifs par une gestion engagée, rationnelle et systémique

des organisations, des hommes et des ressources. Dans le

contexte sous revue, nous lui avons donné le nom de saine

gestion, terme que nous jugeons, pour des raisons

précédemment expliquées, plus approprié à celui de bonne

gouvernance. L’éthique est une discipline personnelle ou

collective constituée d’un certain nombre de principes par

lesquels sont guidés nos comportements, décisions, actes et

rôles vis-à-vis des autres.

… La loi oblige, la morale commande, l’éthique

recommande…

Dans un contexte donné de vie commune ou de travail,

l’éthique consistera en l’ensemble de règles volontairement

inscrites en nous qui permettent de déterminer, dans nos

relations avec les autres, ce qui est juste, légitime et

équitable. Ne confondons pas éthique avec morale ou loi. La

morale traduit l’ensemble des critères, généralement

universels, souvent d’origine religieuse, qui établissent ce qui

est bien ou mal, vertu ou vice. La loi, qui repose sur le droit,

est cet ensemble de règles et limites impersonnelles, à

validité temporelle ou circonstancielle, applicables à tous, qui

définissent ce qui est autorisé ou permis (légal), interdit

(illégal) et la façon dont les litiges sont résolus et les

sanctions infligées (la justice des cours et tribunaux). A cet

égard, ne dit-on pas que la loi oblige, la morale commande,

l’éthique recommande… et que si la loi est évolutive et la

morale universelle, l’éthique est plurielle… L’éthique

s’alimente à plusieurs sources (morale, religion, loi,

humanisme, philosophie, etc.) mais jamais à une seule d’entre

elles. Elle est une démarche propre à un environnement

donné, librement consentie vers le juste, le légitime et

l’équitable. Quant à la spiritualité, elle est l’ingrédient

« salvateur », si l’on peut dire. Elle caractérise le nouveau

type de management qui fait l’objet de la présente

contribution. Définissons-la, en simplifiant, comme cette

guidance intérieure qui nous transcende. Elle est cette

aspiration profonde, d’origine religieuse ou humaniste,

qu’alimente un « système », personnel ou partagé, de pensée,

de croyances, de principes et d’attitudes par lesquels nous

donnons du sens à la vie et à notre vie, et grâce auxquels nous

espérons élever notre humanité ou atteindre le divin.

Précisons d’emblée que spiritualité ne signifie pas ici

religion, même si cette dernière est la source première (mais

non la seule) de toute spiritualité, ce qui est indéniablement

le cas au Sénégal. La religion se définit par la sacralité et la

centralité du divin, de ses envoyés et des écritures saintes et

par les déclarations de foi. Elle s’organise autour de la

pratique de prières, rituels ou rites d’appartenance,

d’obligations communautaires et lieux de cultes. Autant de

caractéristiques absentes ou non requises, pour la plupart,

dans une démarche spirituelle. En effet, la spiritualité qui est

une voie d’élevation personnelle et d’essence intérieure est

fondée sur des principes, des vertus, sur l’expérience et la

recherche d’une relation directe entre soi et le divin.

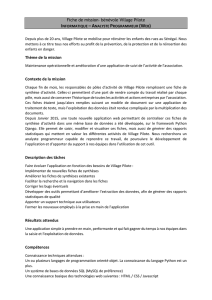

… Les valeurs fondatrices du management spirituel sont

l’humilité, la justice, la vérité, la droiture et la

compassion…

. Il reste toutefois que dans un pays de croyants comme le

Sénégal où la foi religieuse, toujours présente et renouvelée,

rythme la vie des hommes et de la nation elle-même, la liste,

qui est très longue des principes et valeurs qui peuvent fonder

la spiritualité à incorporer dans le management de l’entreprise

Sénégal sera fondamentalement inspirée par la religion. Et

c’est tant mieux ainsi ! Mais quelles que soient les

préférences et sensibilités des uns et des autres, les valeurs

spirituelles fondatrices seront l’humilité, la justice, la vérité,

la droiture et la compassion. L’humilité, un précepte divin

nous a-t-on dit, est en même temps acte de foi et devoir.

Dirigeants et personnels de l’entreprise Sénégal étant d’abord

des croyants avant d’être des citoyens, l’acte de foi doit

résulter naturellement de leurs convictions et pratiques

religieuses. Le devoir d’humilité tient par ailleurs plus

simplement de la condition humaine: chaque être humain est

en définitive redevable de tout à son Créateur et à son

milieu; sans eux, il n’est rien, ne peut rien et ne sait rien.

L’humilité est en conséquence la simple reconnaissance de la

juste estime de soi et de la faiblesse de la condition humaine.

C’est en ce sens qu’il est devoir et dette qui doivent annihiler

toute suffisance ou orgueil. Dans la perspective spirituelle du

management … il n’y a point d’autorité ou pouvoir qui ne

viennent de Dieu…, les exercer avec humilité est un

témoignage de sa foi et de soumission à Dieu : devoir et

dette auxquels aucun manager ou dirigeant croyant d’une

structure publique ne saurait se soustraire. Dans un tel ordre

d’idée, ils sont des serviteurs et des coopérateurs de Dieu au

service de la communauté des citoyens que servent les

institutions qu’ils dirigent. En fondant leurs décisions et leurs

actions sur la justice et la vérité, les managers et dirigeants

spirituellement inspirés sont non seulement cohérents avec

leur foi et les commandements divins, mais c’est par elles

qu’ils acquièrent les « biens » les plus précieux dont un

dirigeant puisse rêver : la confiance indéfectible et l’amour de

ceux qu’il a la charge de conduire. En matière de

management spirituel, « la justice » n’est pas à entendre au

sens d’une application rigoureuse, déterminée, impersonnelle

et égale pour tous des règlements et lois, ni ce moyen de faire

respecter les droits des uns et des autres. Dans le même ordre

d’idée, « la vérité » n’y est pas celle du vrai ou du faux, et

n’y correspond pas non plus à celle des faits crus. Justice et

vérité y sont plutôt les deux sources inséparables

d’authenticité, de transparence et d’adhésion sans lesquelles

aucun projet d’entreprise ou organisation économique et

sociale ne sauraient être durablement efficaces et

performants. Si ces trois qualités sont des exigences qui

interpellent de façon égale les dirigeants et les personnels,

c’est aux premiers qu’incombent l’obligation spirituelle de

donner le ton et de créer l’environnement approprié à leur

développement. La justice à laquelle nous faisons allusion

dans le contexte du management spirituel, est moins l’équité,

l’éthique ou le respect des droits et libertés que celle qui est

fondée sur l’écoute permanente et le souci de (ré)concilier,

afin de donner à tous et à l’organisation la chance de pouvoir

vivre ensemble dans sécurité et dans la dignité. C’est par la

vérité, c’est-à-dire par l’authenticité des dirigeants, qu’on

accomplit plus surement ce qui précède : se comporter vrai,

agir vrai, écouter vrai, communiquer vrai et parler vrai ! Dans

le management spirituel, la justice est protectrice, généreuse

et bienfaisante. La vérité qui affranchit y est cohérence

intérieure et ouverture aux autres, deux liants indispensables

à des relations saines entre dirigeants et dirigés. La droiture,

qui constitue le quatrième principe spirituel de base est, dans

un pays aussi religieux que le Sénégal, une obligation de

cohérence avec sa foi. Elle est cette source d’épanouissement

personnel inscrite dans les enseignements des religions

révélées par laquelle on atteint la sérénité du cœur, la

tranquillité de l’âme et la plénitude intérieure. La droiture est

une qualité indispensable pour susciter la confiance, gérer

dans la transparence le bien commun et rendre compte avec

détachement de l’accomplissement de son mandat. La

compassion, enfin, comme déterminant et expression

essentiels de toute spiritualité, consiste pour les dirigeants de

l’entreprise Sénégal, à introduire leur cœur dans le milieu du

travail et à susciter la même ouverture chez leurs personnels.

Pratiquer la compassion, qu’elle prenne la forme de la

prévenance, de la courtoisie, de la considération, de la

compréhension, de la bonté, de la patience, ou qu’elle

s’exprime par un sens élevé du pardon, la dignité ou

l’humanité avec lesquelles sont traitées les personnes, etc.,

c’est servir le divin, reconnaître sa propre vulnérabilité, faire

acte d’humilité et agir envers les autres comme on aimerait

qu’ils agissent envers soi. Mais plus encore, c’est instaurer la

confiance et la loyauté, c’est enfin motiver et créer avec le

personnel une relation fondée non pas sur le méprisant

« moi/eux », mais sur une relation d’estime réciproque fondée

sur le « nous ».

… En quoi fonder les relations de travail sur la dignité et

chercher à promouvoir l’épanouissement personnel des

membres d’une organisation qui a des responsabilités

économiques et sociales sont-ils idéalisme ou naïveté ? En

quoi travailler à instaurer la confiance, le respect mutuel et

la solidarité est-il faiblesse ?...

Les sceptiques pourraient arguer que tout cela relève d’un

idéalisme naïf et n’a guère de chance de réussir ; qu’il faut

6

6

7

7

1

/

7

100%