image du mois de mai 2012 : conjonction Lune, Jupiter, Vénus

L’image du mois de mai 2012 : conjonction Lune, Jupiter, Vénus

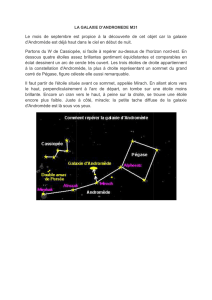

Durant tout le premier trimestre 2012, vous avez sans doute observé les belles conjonctions qui sont apparues vers

l’horizon ouest dans le ciel du soir. Actualité oblige : en voici deux enregistrées par nos adhérents. La première a été prise

par José Fernandez le 27 février 2012 à 19H47 en 8 secondes à 1600 ISO avec un APN Canon EOS 600D équipé d’un objectif

de 18 mm. La seconde par Denis Lefranc le 24 mars 2012 à 20H25 en 8 secondes à 800 ISO avec un APN Pentax muni d’un

objectif de 17 mm.

Bien que la disposition des astres semble identique, il n’en est rien. Sur la première, on reconnaît la Lune en haut, puis en

descendant, Jupiter, moins brillante que Vénus. Alors que sur la seconde, les positions de Vénus et de la Lune sont inversées

autour de Jupiter que est toujours au milieu. Dans les deux cas, la Lune est en moitié de premier quartier et Vénus est

gibbeuse.

Avec leur premier plan terrestre, ces deux images reflètent bien le caractère esthétique de la photographie de type

« Paysage et Astronomie » prise juste après le coucher du soleil, quand le ciel passe progressivement du bleu lumineux au

bleu nuit…

En cliquant sur les images, on peut les observer en haute résolution, visualiser les constellations et repérer les étoiles

reconnaissables sur chacune d’elles.

Si cette recherche vous intéresse, lisez la suite…

En astronomie, on parle de conjonction quand deux objets célestes vus d’un troisième, la Terre en l’occurrence,

apparaissent très rapprochés l’un de l’autre. Cette disposition particulière est prédite par les lois déterministes de la

mécanique céleste, elles-mêmes basées sur les forces de gravitation entre les corps massifs. Les périodes de rotation des

corps en présence, ici la Lune, Vénus et Jupiter, étant toutes différentes, il peut arriver que ceux-ci soient vus depuis la Terre

dans un champ angulaire très restreint. On parle alors de conjonction. C’est ce qui s’est produit durant certaines nuits du

premier trimestre 2012.

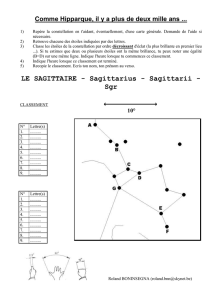

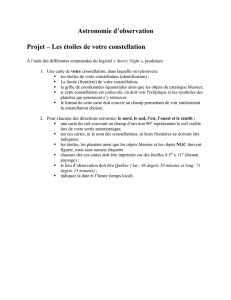

En plus de la conjonction elle-même, on peut aussi s’intéresser aux constellations qui l’entourent. Ainsi, sur les deux photos,

on distingue nettement le Bélier au côté droit de la Lune. C’est une petite constellation zodiacale formée de quatre étoiles

de moyenne brillance, donc pas facile à repérer. Le Zodiaque est une bande de la voûte céleste situé à cheval sur

l’écliptique, qui marque la trajectoire apparente du Soleil durant un an. Pour les astronomes, le Soleil traverse la

constellation du Bélier en 25,5 jours, entre le 18 avril et le 13 mai. Les étoiles les plus brillantes du Bélier sont α Ari, Hamal

(la 2ème en partant du haut), une géante rouge de magnitude apparente 2 située à 66 AL, et l’étoile β Ari, Sheratan, (juste

en dessous), de magnitude apparente plus faible 2,7.

A droite du Bélier, on trouve le Triangle, la seule constellation dont le nom décrit la figure géométrique qu’elle représente.

Elle fut premièrement nommée Delta, à cause de sa similitude avec le graphisme de la lettre grecque delta : Δ. Les anciens

l’associaient donc au delta du Nil, mais en fait, on doit son nom aux Hébreux, qui y voyaient une ressemblance avec la forme

de l’instrument de musique à percussions. Malgré la faible magnitude (3,5/4) des trois étoiles qui la composent, elle est de

repérage facile dès que les conditions de visibilité sont suffisantes.

Encore à droite du Triangle, nous pouvons observer deux constellations liées : Andromède, avec son long bras droit et une

partie de Pégase, à qui appartient le célèbre Grand Carré de Pégase. Avec une magnitude comprise entre 2 et 4, les étoiles

d’Andromède ne sont pas très brillantes, cependant c’est une constellation facile à trouver, au sud du W de Cassiopée et sur

le prolongement d’une des diagonales du Carré de Pégase. Son étoile principale, α Andromedae ou Alpheratz, est la seule

étoile à appartenir à deux constellations différentes : Andromède et Pégase. Andromède abrite la grande galaxie du même

nom, (ou M31, signalée sur la photo de Denis), la plus grande du Groupe Local, l’ensemble de galaxies auquel appartient

notre Voie Lactée. Eloignée de 2,55 millions d’années-lumière, elle se rapproche de nous à la vitesse de 300 km/sec et

nous rencontrera dans 3 à 5 milliards d’années !

Pégase, célèbre créature fantastique de la mythologie grecque symbolisée par un cheval ailé, se rencontre sur les pièces de

monnaie du IVe siècle avant notre ère. Le Grand Carré de Pégase est un repère sur la voûte céleste à cause de sa forme

et à l’absence significative d’étoiles à l’intérieur de son périmètre. Comme il se trouve en dehors de la Voie Lactée, ses

étoiles de magnitude comprise entre 2 et 3 se détachent nettement sur le ciel sombre.

A gauche de Pégase se trouve une partie de la longue constellation des Poissons qui, selon la mythologie gréco-romaine,

est une image de deux poissons liés par leurs queues avec un ruban. Deuxième constellation zodiacale sur cette photo, elle

est parcourue par le Soleil en 37,7 jours entre le 11 mars et le 18 avril. Avec des magnitudes apparentes voisines 4, les

étoiles des Poissons ne sont guère visibles. Pour les trouver, il faut se repérer à celles du Grand Carré de Pégase. Les

astronomes de l’an 7 avant J. C. ont dû se régaler avec une conjonction triple dans la constellation des Poissons réunissant

Jupiter et Saturne trois fois dans la même année !

En passant de l’autre côté de l’écliptique, à gauche de la Lune, se trouve la constellation de la Baleine dont on voit

uniquement la tête sur les deux photos. Avec sa forme caractéristique de polygone à cinq côtés, la Baleine est une très

grande constellation, malheureusement constituée d’étoiles peu brillantes. Elle contient Mira, une géante rouge double

variable (on la devine sur la photo de José, à l’angle droit dans la branche) qui est est aussi la plus célèbre des étoiles

variables de longue période. En 11 mois, sa magnitude décroit de 3,4 à 9,3, avec un éclat maximal durant deux

semaines. Cette propriété est attentivement surveillée pour affiner les mesures de distances par la méthode des Céphéïdes.

Le trait jaune de la partie supérieure gauche de la photo de José est une partie de la constellation du Taureau, une

importante constellation boréale abritant les deux plus grands amas d’étoiles que l’on puisse voir à l’œil nu : les Hyades

(non visibles) et les Pléiades (bien visibles sur la photo de Denis). Les Hyades forment un amas ouvert (concentration

d’étoiles d’origine commune liées entre elles par la gravitation) bien proche de nous : 150 années-lumière. Les Hyades

composent la tête du Taureau. Les Pléiades constituent un bel amas ouvert, sans doute le plus célèbre du ciel ! Cet amas

compte environ 500 étoiles et se trouve à une distance de 380 années-lumière. Avec de bonnes conditions d’observation,

on voit facilement 5 étoiles, et puis au fur et à mesure que l’œil s’acclimate, on peut en distinguer jusqu’à 10.

Pour réussir des photos comme celles présentées ici, c’est « simple » : il « suffit » d’un appareil numérique doté d’un objectif

de 15 à 35 mm de focale et d’un pied photo. Réglez la sensibilité entre 400 et 800 ISO, ajustez le diaphragme entre F/2.8 et

F/5.6 selon votre objectif, et essayez plusieurs temps de pose compris entre 1 et 10 secondes. N’attendez pas que la nuit

soit complètement noire. Profitez de la faible lueur du couchant pour éclairer les sujets terrestres. N’oubliez pas d’utiliser un

déclencheur souple ou le retardateur de l’appareil, et bien sûr coupez le flash !

Bonne chance et bonnes photos !

Biographie et webographie :

Guide Pratique de l’Astronomie, David H. LEVY, Sélection du Reader’s Digest.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9iades_%28astronomie%29l

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mira_(estrela)

http://www.faaq.org/bibliotheque/constellations/pagdt100.htm

http://messier.obspm.fr/f/m031.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baleine_(constellation)

Rédacteurs : Fernanda Baudon, Michel Vampouille.

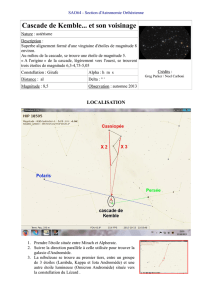

L’image du mois de février 2011 : la galaxie du Feu d’Artifice

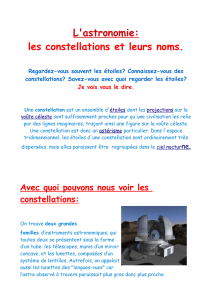

Pour le mois de février, retour au ciel profond avec cette photo de Jean Pierre Debet prise en décembre 2010 à Saint

Léonard de Noblat (87 400) : la grande et belle galaxie du Feu d’Artifice (NGC 6946) et l’amas ouvert NGC 6936, tous

deux situés à la frontière des constellations de Céphée et du Cygne.

Cette image a été obtenue avec une lunette TMB 92/500 autoguidée et équipée d’une caméra ATIK 16 HR. Elle résulte de

l’addition sous Iris de 30 poses de 8 minutes pour la luminance et de 62 poses de 3 minutes pour les trois couleurs rouge,

vert et bleu, soit un temps de pose global de 7 Heures 46 minutes. Cette durée permet de faire apparaître les bras spiralés

de la galaxie qui sont obscurcis par la matière interstellaire de la Voie Lactée.

Découverte par William Herschel en 1798, la galaxie du Feu d’Artifice se situe à une distance de 10 à 20 millions d’années-

lumière. C’est une des plus proches de nous n’appartenant pas au Groupe Local. Avec une magnitude apparente de 8,9

et une extension angulaire de 11 minutes entièrement résolue (voir note [1]) correspondant à un diamètre de 40 000

années-lumière, elle nous apparaît de face avec un noyau central jaunâtre rempli de vieilles étoiles, des bras jaunes-bleutés

parsemés d’étoiles jeunes et plusieurs nébuleuses rosées, pépinières d’étoiles en formation. Cette galaxie très active est

une cible très prisée des astronomes professionnels : au cours des 100 dernières années, neuf supernovas (explosions

d’étoiles massives) y ont été découvertes, la dernière datant de 2008. Par comparaison, le taux moyen d’apparition de

supernovas de la Voie Lactée est d’environ 1 par siècle.

Quant à NGC 6936, c’est un amas ouvert « classique » de magnitude apparente 7,8, distant d’environ 2 000 années-lumière,

composé d’une centaine d’étoiles couvrant un domaine angulaire de 8 minutes.

Le 25 avril 2010, la comète C/2009 Mc Naught est passée dans la région située entre NGC 6936 et NGC 6946.

La constellation de Céphée mérite quelques développements.

1) D’abord pour sa mythologie. Céphée, roi d’Ethiopie marié à Cassiopée, eut une fille nommée Andromède. Cette dernière

prétendant être la plus belle suscita la jalousie des nymphes Néréïdes qui, fort en colère, demandèrent à Neptune de punir

la présomptueuse. Celui-ci envoya un monstre marin (la Baleine) pour dévaster les côtes du pays. Les oracles conseillèrent à

Cassiopée de sacrifier sa fille Andromède pour apaiser le monstre. Céphée la fit enchaîner sur un rocher en pleine mer et

l’abandonna. Mais Persée, chevauchant son cheval ailé Pégase, pétrifia la baleine et libéra Andromède qu’il épousa. Les cinq

constellations: Céphée, Cassiopée, Andromède, Persée et Pégase se trouvent rassemblées dans la même portion de ciel. Et

sous Andromède se tient la constellation de la Baleine.

2) Ensuite pour sa forme : dans de bonnes conditions de visibilité, on peut facilement reconnaître son allure : un rectangle

surmonté d’un triangle dont le sommet pointe en direction de l’étoile polaire, le tout ressemblant à la vision enfantine

d’une « maison ».

3) Enfin pour les étoiles particulières qui la composent :

– a Cephei ou Alderamin (= le « bras droit » du roi Céphée), la plus brillante (magnitude : 3.2, distance : 45 années-

lumière) située au pied droit de la « maison ». A cause du phénomène de précession des équinoxes, Alderamin sera l’étoile

la plus proche du pôle Nord céleste dans 5 500 ans, à moins de 3° d’écart.

– d Cephei, située près de Zeta Cephei, au pied gauche de la « maison » est le prototype des étoiles variables

« céphéides » et leur a donné son nom. Elle passe de la magnitude 3,5 à la magnitude 4,3 sur une période très régulière de

5 jours 8 heures 47 minutes et 32 secondes. Grâce à cette propriété, et à sa distance mesurable par la méthode de la

parallaxe (982 années-lumière), Henrietta Leavitt (Harvard, 1910-1920) et Harlow Shapley (1916, Harvard) ont pu établir

une loi entre la période, la luminosité absolue et la distance d’autres étoiles variables plus éloignées et des galaxies qui les

contiennent. Cette loi sert toujours aujourd’hui à mesurer la distance d’autres « céphéides ».

– g Cephei (Errai ou Alrai), la pointe du « toit », se trouve à 13° seulement de l’étoile polaire et indique sa position.

– m Cephei, qu’on appelle aussi l’étoile Grenat (ou Garnett Star) à cause de sa couleur rouge éblouissante qui n’est

cependant visible qu’avec un instrument. Située au milieu des fondations de la « maison », éloignée de 5 260 années-

lumière, c’est l’une des plus grandes supergéantes rouges (magnitude 4,2) avec un diamètre de 15 UA (ou 1 420 diamètres

solaires). Si elle remplaçait le Soleil, elle s’étendrait à mi-chemin des orbites de Jupiter et de Saturne. C’était l’étoile préférée

de William Herschel qui terminait toujours ses observations par un petit détour vers « the Garnett Star ». Par une

coïncidence intéressante, c’est l’étoile polaire de Mars.

– x Cephei (Kurhah ou HIP 108917 A et B), presque au croisement des diagonales du rectangle de la « maison », la plus

attractive des étoiles doubles de Céphée, avec une composante A bleue-blanche de magnitude 4,4 séparée de 8 secondes

d’arc d’une composante B jaune-rougeâtre de magnitude 6,35.

– VV Cephei (ou HIP 108317), à 1 degré environ « sous » x Cephei (magnitude : 5,10 ; distance 8 363 années-lumière) est

encore plus grande que μ Cephei, mais moins brillante à l’œil nu, et dépasserait l’orbite de Saturne si on la mettait à la place

du Soleil.

Note [1] : avec le logiciel Iris, on dénombre 245 pixels pour le diamètre de la galaxie. Sachant que la taille d’un pixel vaut

6,45 µm, le diamètre réel de la galaxie sur le capteur mesure 6,45 X 245 = 1 580 µm ou 1,58mm. D’après le résultat obtenu

dans l’article du mois dernier, l’angle sous lequel la galaxie a été enregistrée vaut : 1,58/500 = 0,00316 radian = (0,00316 X

180)/3,1416 = 0,182° ou 10,86 minutes d’angle, valeur très proche des 11 minutes annoncées.

Pour tout commentaire ou renseignement complémentaire : [email protected]

Rédaction : Michel Vampouille

1

/

5

100%