p24-26 Copy

Nationalismes, autoritarismes, crises

et conflits : retour de la géopolitique ?

dossier

24 / avril 2015 / n°450

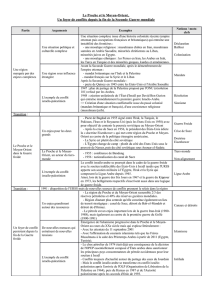

Les bouleversements que connaît le

Moyen-Orient sont venus rappeler que

les configurations étatiques actuelles sont

issues du partage d’influence que les

grandes puissances coloniales – la France

et la Grande-Bretagne – ont imposé aux

peuples de cette région dans les années

1920. Si cette référence est beaucoup plus

complexe qu’il n’y paraît, elle contribue à

éclairer ce qui se passe aujourd’hui dans

cette région. On retiendra ici trois idées : les

accords Sykes-Picot sont l’aboutissement

d’un compromis entre deux stratégies

d’ampleur inégale ; leur application sur

le terrain a été remise en question par

les rapports de force sur le terrain ; et, en

définitive, cela a produit des États sans

nation et des nations sans État.

Le partage du Moyen-Orient

Les deux diplomates ne sont pas de simples

fonctionnaires mais bien des personnalités

qui ont vraiment pesé sur les choix arrêtés

dans ces accords signés en mai 1916 par

Paul Cambon, ambassadeur de France à

Londres, et Edward Grey, ministre des

Affaires étrangères de Grande-Bretagne.

Mark Sykes est un expert influent de la

politique britannique

au du Moyen-Orient et

François George-Picot,

consul à Beyrouth

avant la guerre, est très

impliqué dans la réflexion

sur la politique française

au Levant. Tous les deux

ont une haute idée de

l’Empire qu’ils servent.

La vision britannique

est claire. Le Moyen-

Orient est un espace géopolitique d’une

importance capitale pour l’Empire puisqu’il

se trouve sur la route des Indes aussi bien

par mer en passant par le canal de Suez,

depuis son ouverture en 1869, que par

terre, via Bassorah, où les Britanniques

sont présents depuis le XIXe siècle. Leur

contrôle de l’Égypte depuis 1882 leur

assure la maîtrise par la mer, il faut donc

qu’il en soit de même pour la terre. D’où

l’absolue nécessité pour eux de pouvoir

exercer une domination territoriale du

Moyen-Orient allant sans discontinuer du

Golfe arabo-persique à la Méditerranée,

de Bassorah à Haïfa. Pour atteindre de

tels objectifs, il leur faut trouver des alliés

dans la région contre l’Empire ottoman,

dont l’armée, à cette époque, demeure

puissante. C’est pourquoi, dès l’été 1915,

ils ont entamé une importante négociation

avec les Arabes par un échange de lettres

entre Henry McMahon, haut-commissaire

britannique au Caire, et le chérif Hussein,

de La Mecque qui, en tant que descendant

du Prophète, jouissait d’un grand prestige

dans le monde arabe. L’idée était d’obtenir

un engagement militaire de sa part contre

l’Empire ottoman en échange de la

promesse de la création d’un vaste État

dont la délimitation territoriale restera

volontairement très vague dans les lettres

de McMahon.

La France est loin d’avoir une vision globale

comparable, tout simplement parce que le

Moyen-Orient n’a pas la même importance

stratégique. Les intérêts

de l’Empire sont en

Afrique et au Maghreb,

pas au Moyen-Orient,

même si la France exerce

depuis longtemps une

forte influence culturelle

et, dans une moindre

mesure, économique

dans ce qu’on appelle

alors le Levant, où la

langue française est celle

d’une partie des élites. Par ailleurs, il

est évident que, pour les gouvernements

français successifs avec Aristide Briand

(octobre 1915-mars 1917) puis Georges

Clemenceau (novembre 1917-janvier

1920), la priorité absolue, vitale même, est

la guerre contre l’Allemagne. Ces accords

Vous avez dit Sykes-Picot ?

Il y a une relative spécificité

de l’histoire dans l’espace

imaginé par les accords

Sykes-Picot pour des

raisons qui dépassent

évidemment de très loin

ces fameux accords. Cela

renvoie globalement au

profond traumatisme que

ces sociétés ont connu

quand il leur a été imposé

de passer brutalement

d’un système politique

impérial à un autre, l’État,

qui repose, au moins en

partie, sur des logiques

radicalement différentes.

Par Jean-Paul Chagnollaud1

Professeur émérite des universités

La vision britannique

est claire. Le Moyen-

Orient est un espace

géopolitique d’une

importance capitale

pour l’Empire

puisqu’il se trouve sur

la route des Indes

dossier

25

/ avril 2015 / n°450

interviennent en pleine guerre : 1916 est

l’année de la terrible bataille de Verdun, qui

commence en février et va durer jusqu’en

décembre...

L’accord aboutit à un partage de la région

avec une ligne qui court de la ville d’Acre

à celle de Kirkouk. Au nord de cette ligne,

les territoires relèvent de la France, au sud

de la Grande-Bretagne. La zone française

comprend donc le Levant, de Damas au

littoral méditerranéen avec Beyrouth et

s’étend loin au nord en englobant la Cilicie.

La zone britannique est d’un seul tenant

du Golfe arabo-persique à la Méditerranée

en laissant de côté l’Arabie, qui n’est donc

pas concernée.

Dans chacune de ces deux zones, on doit,

en principe, distinguer les régions qui

seront sous contrôle direct de la puissance

coloniale de celles qui auront seulement

des conseillers auprès d’une administration

autochtone. À l’exception du port d’Acre

sous contrôle britannique, la Palestine

n’est pas incluse dans ce partage, puisqu’il

est alors convenu, non sans de multiples

arrière-pensées de part et d’autre, qu’elle

aura un statut international dont les

modalités ne sont pas précisées.

Frontières imposées vs

aspirations des peuples

Après la guerre, il ne s’agit plus seulement

de discuter d’une carte répartissant les

influences au Moyen-Orient, mais bien de

traduire en actes les accords Sykes-Picot.

Compte tenu de l’importance des enjeux

et de la rivalité traditionnelle entre les

deux Empires coloniaux, l’affrontement

diplomatique était inévitable. Il est assumé

par deux grands hommes d’État : Lloyd

George, Premier ministre britannique de

décembre 1916 à octobre 1922 et Georges

Clemenceau, président du Conseil français

de novembre 1917 à janvier 1920.

Llyod George ne se sent guère lié par

ces accords d’autant qu’il se trouve en

position de force, puisque c’est l’armée

britannique avec des centaines de milliers

d’hommes qui a conquis l’ensemble de

ces territoires à l’issue de campagnes

militaires très éprouvantes aussi bien en

Palestine et en Syrie à partir de l’Égypte

(le général Edmund Allenby entre en

vainqueur à Jérusalem en décembre

1917) qu’en Mésopotamie à partir de

Bassorah (le général Frederick Maude est

à Bagdad le 11 mars 1917). Clemenceau,

outre qu’il n’a aucun penchant pour les

conquêtes coloniales, n’a toujours qu’une

seule priorité : l’Allemagne. Il veut obtenir

la restitution de l’Alsace-Lorraine, le

désarmement de son armée, l’obtention

de réparations pour les dommages subis,

la démilitarisation de la rive gauche du

Rhin...

Dans ce contexte, la confrontation entre

les deux hommes sur le Moyen-Orient a

connu de multiples épisodes mais, pour

l’essentiel, il y a eu deux séquences.

Le sort de la Palestine et du vilayet de

Mossoul est réglé au

cours d’un bref tête-à-

tête à l’ambassade de

France à Londres début

décembre 1918. En voici

les minutes rapportées

par les historiens :

Clemenceau : « De quoi

devons-nous discuter ?»

Lloyd George : « De la

Mésopotamie et de la

Palestine ». « Dites-moi

ce que vous voulez ?» dit Clemenceau. « Je

veux Mossoul » rétorque le Premier ministre.

« Vous l’aurez », répond le président du

Conseil. « Quoi d’autre ? », ajoute-t-il :

« Je veux aussi Jérusalem », répond Llyold

George. « Vous l’aurez », dit Clemenceau,

tout en précisant que pour Mossoul, son

ministre des Affaires étrangères, Stephen

Pichon, fera « quelques difficultés »...

La Palestine passe ainsi sous domination

britannique et Mossoul est rattaché à la

Mésopotamie. Ces deux décisions auront

une importance capitale pour le destin des

peuples de ces territoires. En Palestine,

Londres va pouvoir mettre en œuvre la

promesse faite au mouvement sioniste

par Lord Balfour, en novembre 1917, d’y

construire un « Foyer national juif ». À

Mossoul, riche en pétrole, les Kurdes vont

se retrouver, quelques années plus tard,

après un arbitrage de la SDN en 1925,

dans le nouvel État irakien... Mais ce n’est

pas suffisant pour Lloyd George. Il voudrait

que la France n’ait pas le contrôle de la

Syrie, à la fois pour réduire le potentiel

de puissance de ce rival dans la région

et pour tenter d’honorer la promesse d’un

État arabe souverain faite au chérif Hussein

en soutenant son fils, Fayçal, qui veut

l’établir avec Damas pour capitale. Mais

Clemenceau ne lâche rien. Il s’en tient aux

termes des accords Sykes-Picot et finit par

obtenir le retrait des troupes britanniques

de cette zone. Elles seront remplacées,

en novembre 1919, par l’armée française

dirigée par celui qui devient le haut-

commissaire de la France au Levant, le

général Henri Gouraud, fervent partisan de

l’Empire. En avril 1920, la conférence de

San Remo viendra entériner ces décisions

en confiant aux deux puissances coloniales

des mandats sur ces pays. Dès lors,

chacune des deux assume entièrement les

décisions concernant l’avenir des territoires

dont elle a la charge.

En 1920, après avoir

chassé Fayçal de Damas

par les armes, la France

va créer plusieurs États

en instrumentalisant

les différences

communautaires et

ethniques. Ainsi, à côté

du grand Liban, sont

créés l’État d’Alep, l’État

de Damas, le territoire des

Alaouites et le Djebel druze. Tandis que,

sous la pression des armées de Mustafa

Kemal, elle renonce à toute ambition en

Cilicie (accord d’Angora en octobre 1921) ;

cet abandon entraîne des conséquences

terribles pour les dizaines de milliers

d’Arméniens rescapés du génocide qui vont

subir à nouveau les agressions de l’armée

turque. Le sort du sandjak d’Alexandrette,

reste en suspens jusqu’en 1939, date à

laquelle il est donné à la Turquie. De son

côté, la Grande-Bretagne crée l’Irak sur le

trône duquel elle installe Fayçal, tandis que

la Transjordanie est confiée à Abdallah,

un autre fils du chérif Hussein ; quant à

sa politique en Palestine, elle tourne vite

au désastre entre les aspirations sionistes

renforcées par une immigration juive de

plus en plus importante et le nationalisme

palestinien qui aspire à un État.

Les frontières ainsi imposées par les

puissances coloniales ne tiennent aucun

compte des aspirations des peuples.

Chacune trace des lignes dans le sable en

fonction de ses propres intérêts stratégiques

et des compromis territoriaux passés avec

l’autre puissance. En d’autres termes, on

1 - Dernier ouvrage paru en collaboration avec Pierre Blanc : Violence et politique

au Moyen-Orient, Presses de Sciences Po, 2014.

La France est loin

d’avoir une vision

globale comparable.

Les intérêts de

l’Empire sont en

Afrique et au Maghreb

pas au Moyen-Orient

Nationalismes, autoritarismes, crises

et conflits : retour de la géopolitique ?

dossier

26 / avril 2015 / n°450

crée ainsi des territoires avec des frontières

sans jamais poser la question centrale

de l’adéquation entre l’État et sa société.

Cette question est évacuée parce que les

responsables politiques britanniques et

français savent parfaitement que cette

prise en compte risquerait de ruiner

leurs constructions. Très

révélateur à cet égard est

le sort réservé par Paris et

Londres à la commission

que le président Wilson

voulait envoyer au

Moyen-Orient pour

connaître les souhaits

des populations. Lloyd

George et Clemenceau

feront tout pour empêcher

qu’elle voie le jour. Elle fut

quand même créée, mais seulement avec

des participants américains, Henry King et

Charles Crane et partit faire son enquête au

cours de l’été 1919. Son rapport pourtant

fort instructif ne fut jamais utilisé...

Pour une refondation du

Moyen-Orient

Un siècle plus tard, que reste-t-il des

accords Sykes-Picot ou plutôt des logiques

politiques qu’ils ont enclenchées ?

Les Kurdes avaient, dès cette époque,

revendiqué un État. Une délégation

en avait défendu le principe devant la

Conférence de la paix en 1919. Ils furent

entendus puisque le traité de Sèvres

(article 64) en envisage la possibilité en

ces termes : « Si la population kurde ...

s’adresse au Conseil de la Société des

Nations en démontrant qu’une majorité

de la population de ces régions désire

être indépendante de la Turquie, [celle-

ci] s’engage... à se conformer à cette

recommandation... Aucune objection ne

serait soulevée par les Puissances alliées

à l’encontre de l’adhésion volontaire à

cet État kurde indépendant, des Kurdes

habitant la partie du Kurdistan comprise

dans le vilayet de Mossoul ». On connaît

la suite. Mustafa Kemal récuse ce traité et

impose, par les armes, un État turc qui ne

laisse aucun espace à une indépendance

kurde, tandis que la SDN décide finalement

de rattacher le vilayet de Mossoul au

nouvel État irakien. Un peu plus tard, en

Palestine, les Arabes revendiquent, eux

aussi, un État dans les limites territoriales

du mandat britannique. Les tentatives de

partage en un État juif et un État arabe,

en 1937 comme en 1947, ont avorté

dans des conditions dramatiques et les

Palestiniens sont toujours aujourd’hui en

quête d’un État.

Si les décisions prises dans cette période

cruciale des années

1920 ont donc laissé

des nations sans État,

elles ont aussi créé des

États dans lesquels,

au départ, il n’y avait

guère de sentiment

national. Par la suite, les

situations ont évolué de

manière singulière dans

chacun de ces nouveaux

espaces politiques avec

progressivement, ici et là, l’émergence

d’une identité nationale qui est demeurée

le plus souvent fragile notamment parce

que, nulle part, elle ne fut citoyenne.

Comment, en effet, construire durablement

des nations sans permettre que chacun

puisse s’y retrouver pleinement en tant

que citoyen au-delà de ses sentiments

d’appartenance à une communauté, à une

confession ou à une ethnie ? La formule des

quotas instaurée au Liban pour tenter de

fonder un système démocratique n’a pas

réussi à produire ce ciment national, même

si, en même temps, un vrai sentiment

d’appartenance au Liban existe bien

chez tous les Libanais. Si la volonté de

vivre ensemble et d’être Libanais est très

prégnante, on en sent bien aussi la fragilité

surtout dans un environnement régional

toujours très conflictuel où, de surcroît,

l’État n’assume jamais le rôle qui devrait

être le sien. Au Liban, rien n’est donc

vraiment réglé dans la relation dialectique

complexe entre société, nation et État.

En Irak, les fractures entre Arabes et Kurdes

n’ont jamais été dépassées. Les premiers

ayant toujours dominé les seconds, du

moins jusqu’à ces dernières années, qui

ont permis aux Kurdes d’affirmer leur

autonomie au point qu’on ne voit pas

pourquoi aujourd’hui ils y renonceraient.

De facto, ils ont déjà leur État. Comme

si, désormais, l’esprit de l’article 64 du

traité de Sèvres devenait enfin une réalité.

Et, chez les Arabes irakiens, les sunnites

ont toujours dominé les chiites au point

que la situation actuelle semble être une

sorte de revanche de l’Histoire pour les

chiites. La Syrie, enfin, apparaît comme le

pays où le sentiment national a été le plus

abouti. Cela tient sans doute notamment

au rôle historique dominant que Damas a

longtemps exercé dans le « bilad al-sham »

où la référence à cet espace était très

forte. C’est d’ailleurs là que Fayçal avait

tenté d’établir les bases de «son» royaume

arabe écrasé par les troupes françaises à

la bataille de Maysalloun en août 1920.

Et pourtant, face à la tragédie absolue

qu’elle traverse aujourd’hui, il semble bien

que la Syrie soit aussi rattrapée par un

confessionalisme que beaucoup cherchent

à instrumentaliser.

Les ruptures dramatiques auxquelles on

assiste aujourd’hui ne pourront donc être

durablement résorbées qu’au prix d’une

véritable refondation de la géopolitique

de la région avec une restructuration de

certains États et l’émergence de nouveaux.

Autant dire que cette séquence historique

risque de durer encore très longtemps. ■

En 1920, après

avoir chassé Fayçal

de Damas par les

armes, la France va

créer plusieurs Etats

en instrumentalisant

les différences

communautaires et

ethniques

1

/

3

100%