Atteinte du nerf sup..

L’ÉPAULE est un complexe arti-

culaire composé de trois

articulations et de deux

espaces de glissement qui

permettent des mouvements amples

et rapides. Des sollicitations spor-

tives intenses, rapides, répétées et

effectuées suivant une amplitude

importante peuvent créer des

lésions microtraumatiques. Aucune

structure anatomique n’est épar-

gnée, qu’elle soit osseuse, capsu-

laire, tendineuse, musculaire ou

nerveuse.

L’atteinte microtraumatique du

nerf sus-scapulaire affecte surtout

de jeunes sportifs (moins de 25 à

30 ans), essentiellement masculins

et de bon niveau, pratiquant des

sports de lancer ou de service. Elle

concerne le bras dominant et peut

s’associer à d’autres lésions neuro-

logiques. Elle survient volontiers à

la suite d’une intensification bru-

tale de l’entraînement ou de la

compétition, ou à la suite d’un

geste violent. C’est la répétition de

gestes sportifs effectués dans des

amplitudes extrêmes (adduction

horizontale associée à une anté-

pulsion) qui semble être en cause.

Il s’agit en particulier de la fin du

mouvement de service (ou de

smash), du coup droit ou du

revers à une main.

Douleur nocturne et baisse

de l’efficience sportive

L’anamnèse retrouve la pré-

sence de douleurs de type neuro-

logique, c’est-à-dire sourdes, per-

manentes, préférentiellement

nocturnes, localisées à la face pos-

térieure de l’épaule ou à l’omo-

plate. Ces douleurs cèdent pro-

gressivement à l’arrêt de l’effort,

mais, du moins dans la descrip-

tion classique des symptômes, de

moins en moins facilement, en

même temps que l’efficience spor-

tive diminue (imprécision ges-

tuelle, fatigabilité). Ce qui amène

souvent le patient à consulter.

Parfois pauvre en symptômes

A l’examen clinique, la mobi-

lité de l’épaule, active et passive,

est généralement normale. Cepen-

dant, certains signes cliniques

évoquent fortement le diagnostic:

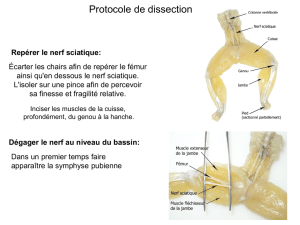

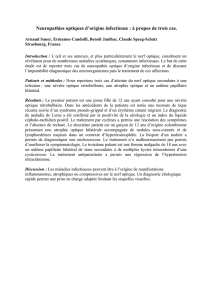

— la pression directe en regard

de l’échancrure coracoïdienne (à

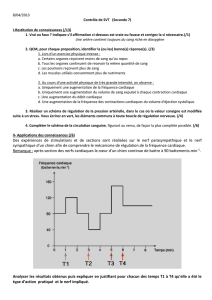

DOSSIER FMC

N° 2169 - MARDI 22 JANVIER 2002

!L’épaule neurologique

microtraumatique

correspond à la lésion

des nerfs circonflexe,

grand dentelé et sus-

scapulaire. Mais les

sports de lancer

(javelot, disque) ou de

service (tennis, volley-

ball ou handball)

favorisent plutôt

l’atteinte

microtraumatique du

nerf

sus-scapulaire. Si donc

votre patient discobole

— ou tennisman —

souffre de l’épaule,

pensez-y

systématiquement !

PAR LE

DRGILLES MONDOLONI*

SPORTS DE LANCER OU DE SERVICE

Sus-scapulaire

malmené

D.R.

L’ATTEINTE MICROTRAUMATIQUE

SURVIENT VOLONTIERS À LA SUITE D’UNE INTENSIFICATION

BRUTALE DE L’ENTRAÎNEMENT

1

mi-distance entre l’angle supéro-

interne de l’omoplate et de l’acro-

mion) est très douloureuse [voir

schéma];

— les tests isométriques contre

résistance mettent en évidence un

déficit souvent important de la

force de la rotation externe et plus

modéré de la force de l’abduction;

— la mise en adduction hori-

zontale et antépulsion passive

réveille des douleurs (mais il faut

avoir éliminé une pathologie

acromio-claviculaire);

—l’amyotrophie de la fosse

sous-épineuse (surtout) et de la

fosse sus-épineuse (parfois), bien

que souvent tardive, a une valeur

diagnostique primordiale.

Il est important de noter que le

tableau est parfois paucisympto-

matique, notamment au début de

l’évolution clinique (douleur noc-

turne minime, déficit très discret

de la force de la rotation externe),

ce pourquoi la recherche de cette

atteinte microtraumatique doit

être systématique.

Confirmation

par électromyogramme

Les examens complémentaires

sont dominés par l’électromyo-

gramme qui permet très souvent:

— de confirmer le diagnostic

(atteinte tronculaire);

— de localiser l’atteinte avec

précision (échancrure coracoï-

dienne ou défilé spino-glénoï-

dien);

— d’évaluer la gravité de l’at-

teinte (réinnervation);

— d’écarter enfin une associa-

tion lésionnelle possible avec le

nerf grand dentelé ou le nerf cir-

conflexe.

Les radiographies standard

d’épaule de face (trois rotations) et

de coiffe (de profil) permettent

d’éliminer une tendinopathie cal-

cifiante et une rupture de coiffe.

La RMN ou l’arthroscanner

complètent idéalement ce bilan et

recherchent en particulier un

kyste paraglénoïdien susceptible

de comprimer le nerf dans le défilé

spino-glénoïdien.

La prise en charge thérapeu-

tique, essentiellement médicale,

est surtout rééducationnelle. Elle

débute par une éviction sportive

obligatoire de durée variable (en

fonction des données cliniques et

paracliniques), mais bien souvent

supérieure à trois mois. Elle com-

porte surtout des infiltrations de

corticoïdes dans l’échancrure

coracoïdienne ou dans le défilé

spino-

glénoïdien. Elle peut associer des

anti-inflammatoires non stéroï-

diens, voire l’apport de vita-

mine B.

Priorité à la rééducation

La rééducation tient une place

privilégiée. Elle comporte la phy-

siothérapie, le renforcement mus-

culaire analytique des muscles de

la coiffe, différentes techniques de

massage, et vise surtout à corriger

le geste sportif en cause.

• La physiothérapie consiste

préférentiellement en une stimula-

tion électrique transcutanée

(TENS) à l’aide d’électrodes cuta-

nées produisant des courants de

basse fréquence. Elle agit sur le

circuit de la douleur (gate control

system) et permet d’obtenir une

réinnervation musculaire (recrute-

ment spatio-temporel d’unités

motrices).

• La rééducation à proprement

parler comporte des massages, des

DOSSIER FMC

N° 2169 - MARDI 22 JANVIER 2002

UN AUTHENTIQUE SYNDROME

CANALAIRE

Le nerf sus-scapulaire est un nerf mixte sensitivo-moteur, qui innerve les

muscles sus-épineux et sous-épineux et qui a pour origine le plexus

brachial (C5-C6). Il gagne ensuite le creux sus-claviculaire, puis fran-

chit deux défilés (zone anatomique d’espace restreint) responsables de

sa pathologie:

— l’échancrure coracoïdienne, fermée par le ligament coracoïdien;

— le défilé spino-glénoïdien, sur le bord externe de l’épine de

l’omoplate, qui est limité par le ligament du même nom.

L’atteinte du nerf sus-scapulaire dans l’échancrure coracoïdienne

est la plus fréquente (75 % des cas) et retentit alors volontiers sur les

muscles sous-épineux et sus-épineux, alors qu’une atteinte du nerf

dans le défilé spino-glénoïdien ne touche habituellement que le muscle

sous-épineux.

Les trois ancrages fixes du nerf sus-scapulaire (plexus brachial,

échancrure coracoïdienne, défilé spino-glénoïdien) permettent d’expli-

quer la physiopathologie. En effet, dans les mécanismes d’adduction

horizontale et antépulsion extrême, le nerf se trouve étiré, voire com-

primé contre des reliefs osseux parfois « agressifs », ce qui crée un

authentique syndrome canalaire.

J.C. RIPA

J.C. RIPA

L’atteinte du nerf sus-scapulaire est fréquente, notamment dans

les sports de lancer ou de service. Elle touche préférentiellement de

jeunes sportifs de bon niveau et doit donc faire l’objet d’une recherche

systématique.

Le diagnostic, essentiellement clinique, complété éventuellement

par des examens complémentaires (électromyogramme), doit être le plus

précoce possible.

Le traitement est global et apporte environ 60 % de bons résul-

tats. Il comporte avant tout une éviction sportive d’au moins trois mois,

le recours à des thérapeutiques anti-inflammatoires et une longue réédu-

cation de l’épaule. On ne recourt à la chirurgie qu’après l’échec de ce

protocole

thérapeutique.

La compréhension et la correction du geste sportif en cause sont

les conditions indispensables à la guérison de cette pathologie et à la

prévention de la récidive. La correction de la « technopathie gestuelle »

est primordiale et permet d’éviter la récidive dans un souci d’épanouis-

sement de nos sportifs.

"

MESSAGES CLÉS

2

mobilisations passives de l’épaule

afin d’éviter l’apparition de rétrac-

tions musculaires ou d’une capsu-

lite.

• Le renforcement musculaire

analytique, essentiellement des

rotateurs externes, se fait de

manière isométrique, puis dyna-

mique, dans différents plans de

l’espace et optimise les sup-

pléances apportées par d’autres

muscles de l’épaule (petit rond,

notamment).

• La correction de la « techno-

pathie gestuelle » est comme tou-

jours essentielle. Elle repose sur la

limitation de l’adduction horizon-

tale extrême en fin de service au

tennis ou au volley-ball et en la

pratique du revers à deux mains.

Elle nécessite une participation

active du sportif, une collabora-

tion étroite avec l’entraîneur, voire

le changement de matériel. Elle

vise à optimiser l’action d’autres

groupes articulaires (jambes,

rachis), afin de permettre une

moindre sollicitation du complexe

articulaire de l’épaule dans les

mouvements de grande amplitude

(antéflexion, rotation du rachis,

meilleur déplacement des

membres inférieurs…). La reprise

du sport se fait très progressive-

ment et inclut une phase longue

de réadaptation à l’effort.

Libération chirurgicale

parfois nécessaire

Le traitement médical et réédu-

catif est efficace dans environ

60 % des cas, tous stades confon-

dus, mais les résultats sont

meilleurs quand le diagnostic est

précoce et quand le déficit moteur

est peu important. Dans le cas

contraire, et après une prise en

charge médicale et rééducative

inefficace menée pendant au

moins trois mois, une cure chirur-

gicale peut être envisagée. Elle

consiste à libérer le nerf sus-sca-

pulaire en conflit dans l’échan-

crure coracoïdienne ou le défilé

spino-glénoïdien par section du

ligament correspondant. ■

* Médecine et traumatologie du sport,

ostéopathie, Sartrouville [78] ; service de

médecine physique, Hôtel-Dieu, Paris.

DOSSIER FMC

N° 2169 - MARDI 22 JANVIER 2002

3

J.-M. Coudreuse, J.-N. Argenson, A. Delarque, C. Brunet, « Lésions du nerf

suprascapularis : traitement médical (pathologie traumatique du membre supé-

rieur chez le sportif) », Quinzième Journée de traumatologie du sport (J. Rodineau,

G. Saillant), Masson, 1997.

T.-H. Bouchet, G. Daubinet, « Lésions du nerf suprascapularis :

traitement chirurgical (pathologie traumatique du membre supérieur chez le

sportif) », Quinzième journée de traumatologie du sport (J. Rodineau, G. Saillant),

Masson, 1997.

J.-C. Chanussot, R.G. Danowski, Rééducation en traumatologie du sport (membre

supérieur); pp. 132-41, Masson, 1997.

J.-C. Chanussot, R.-G. Danowski, Traumatologie du sport, p. 459,

cinquième édition, Masson.

J. Rodineau, « Cinquante sites douloureux en traumatologie du sport: leur signi-

fication pathologique », Journal de traumatologie du sport, 1999, Masson.

"

BIBLIOGRAPHIE

1

/

3

100%