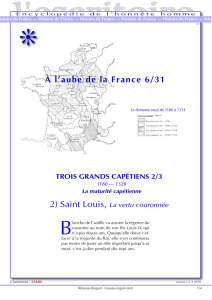

le royaume de bourgogne autour de l`anmil

LE ROYAUME DE BOURGOGNE

AUTOUR DE L'AN

MIL

TEXTES RÉUNIS PAR

CHRISTIAN GUILLERÉ,]EAN-MICHEL POISSON,

LAURENT RIPART ET CYRILLE DUCOURTHIAL

Du

ROYAUME AUX PRINCIPAUTÉS

(SAVOIE-DAUPHINÉ,

Xe_XIe

SIÈCLES)

LAURENT R!PART

UNIVERSITÉ DE SAVOIE

Après la mort des rois Boson et Rodolphe, le

royaume d'Arles et de Vienne prit fin et alors

surgirent les deux comtés de Maurienne et

d'Albon: en Maurienne, le premier comte fut

Humbert Blanches-Mains.

Ginialogie d'Hautecombe (ca. 1342)

Au milieu du XIV· siècle, les moines cisterciens de l'abbaye

d'Hautecombe, où les comtes de Savoie avaient établi leur nécropole,

s'attachèrent

à

mettre par écrit la généalogie de la dynastie princière', Ils

commencèrent par évoquer les temps anciens, lorsque avaient régné les

rois Boson

(t

887) et Rodolphe [III]

(t

1032), avant d'expliquer qu'après

que le royaume de ces souverains eut disparu, avaient surgi

isurrexeruns)

les principautés de Savoie et du Dauphiné, autrement dit les comtés

de «Maurienne» et d'sAlbon

»,

pour reprendre les anciens titres que

les ancêtres de ces maisons princières avaient portés au XII" siècle.

Après ce prologue historique, les moines d'Hautecombe donnèrent la

généalogie des princes savoyards, en commençant par le comte Humbert

«Blanches-Mains »,le plus ancien des comtes de Savoie-Maurienne dont

ils conservaient la mémoire.

1

«Cbronica latina alsecomb« ..,

dans Monumente

Historie Patrie,

III

(Scriptom, 1),

D.

Promis

éd.,

Turin, 1840, col. 671-678, col. 678. Sur ce texte,

cf

A. PERRET,«L'abbaye

d'Hautecombe et les chroniques de Savoie .., dans

Actes du 90' congrèsnational des socittts

savantes (Nice.

1965),

Paris, 1968, p.669-684.

247

LE ROYAUME DE BOURGOGNE AUTOUR DE LÀN

MIL

Depuis la seconde moitié du XVIe siècle, les historiens de la mai-

son de Savoie ont recouru aux sources écrites dans l'espoir d'améliorer et

de corriger la tradition orale qui avait permis aux moines d'Hautecombe

d' établir leur généalogie des comtes de Savoie. Ils parvinrent aisément

à retrouver le premier comte Humbert, qui apparaissait, sans porter le

cognomen

de «Blanches-Mains», dans une vingtaine d'actes de la prati-

que donnés entre 1000 et 1042, entre le Rhône et la chaîne alpineê, Mal-

gré de multiples tentatives, ils ne parvinrent toutefois pas à identifier les

parents de ce comte Humbert et illeur fallut renoncer, comme l'avaient

déjà fait les moines d'Hautecombe, à remonter la généalogie princière

au-delà de la barrière de l'an Mil.

Sans doute purent-ils trouver une consolation en constatant que

dans le Dauphiné rival, les érudits ne parvenaient pas non plus à remon-

ter leur généalogie au-delà d'un certain Guigues, qui était cité pour la

première fois dans un acte de 996'. Il en allait de même en Genevois,

puisque les comtes de Genève n'apparaissaient guère qu'en 1001-10024,

mais aussi en Diois et en Valentinois, dont la dynastie comtale n'est attes-

tée qu'à partir de 985

5•

Quant aux comtes lyonnais du Forez, leur généa-

logie ne pouvait pas non plus remonter au delà d'une charte donnée aux

environs de 9906•Comme l'avaient écrit les moines d'Hautecombe, les

2 Liste et édition de ces actes dans L. RIPART,

us fondements idtologiques du pouvoir

des comtes de

Ja

maison de Savoie (de

Ja

fin du ~ au dtbut du XIII siècle),

thèse d'histoire

dactyl., Université de Nice-Sophia-Antipolis, 1999, r, II, p.496-695.

3 Camdair« de l'abbaye de

Saint-André-le-Bas

de Vienne {ordre de saint Benoit} suivi

d'un appendice de chartes intdites sur le diocès« de Vienne (I~-XII sitcks),

U. Chevalier

éd.,

Vienne-Lyon, 1869

(Co/kction des careulaire: dauphinois,

I), n° 37*, p.248-249. Sur

les origines des Dauphins du Viennois,

cf

G. de MANTEYER,«Les origines du Dauphiné

de Viennois. La première race des comtes d'Albon (843-1228)

»,

Bulletin de

la

Sodtt/

d'ttudes des Haum-A/pes,

44

[=

5' série, 4], 1925, p.50-140 et C. MAURD,

«À

l'origine

d'une principauté médiévale: le Dauphiné,

Xc-XII'

siècle. Le temps des châteaux et des

selgneurs», dans

Dauphint, France. De

la

prindpautl indlptndanu ~

Ja

province (XI1-

XVIII sitcles),

V.

Chomel dir., Grenoble, 1999, p.7-33. .

4 Die Urkunden der Burgundischen Rudolfinger,

T.

Schieffer éd. (MGH,

Regum

BurgundÏl~ e stirpe rudolfina diplomata

et

acta),

1977, n091, p.242-244. Sur les origines

des comtes de Genève,

cf

P. DUPARC,

Le

comt/ de Gentve (I~-XY siècle),

Genève, 1978

2

(Mtmoim et documents publi/s par

la

Socittt d'histoire et d'arch/ologie de Gentve,

39),

p.51-87.

5 Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny,

A

Bernard et A. Bruel éd., Paris, 6 vol., 1876-

1903

(Documents in/dits sur l'histoire de France),

II, n° 1715, p.735-738.

6 Cartulaire de l'abbaye de Savigny suivi du petit cartulaire de

I

'abbayed'Ainay,

A. Bernard

éd., Paris, 2 vol., 1853, I, nO437, p. 237-238. Datée du règne de Conrad

(t

993), la charre

est adressée à l'abbé Hugues (984-1007), ce qui permet de la situer entre 984 et 993.

Sur les origines des comtes du Lyonnais,

cf

E.

FOURNIAL.«Recherches sur les comtes

de Lyon aux IX"et

X"

siècles",

Le

MoyenAge,

58, 1952, p.221-252; H. GERNER,

Lyon im

248

Du

ROYAUME AUX PRINŒPAUTES

dynasties princières de l'espace rhône-alpin semblaient bien, d'un même

mouvement, avoir surgi du néant.

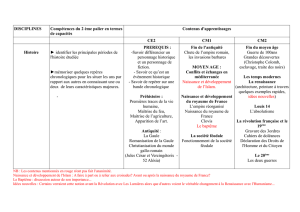

Il serait évidemment vain de chercher une explication commode

dans une quelconque carence documentaire. De part et d'autre de l'an

Mil, le volume et la nature des sources rhône-alpines restèrent en effet

globalement stables: les chartriers et cartulaires de Cluny, de Savigny

et de Saint-André-le-Bas, qui constituent l'essentiel de notre documen-

tatien, nous permettent ainsi de disposer, pour les quatre diocèses de

Vienne, Lyon, Grenoble et Genève, d'une moyenne de 9,79 actes par

an pour la période 929-993, pour 8,31 actes par an pour les années

994-1038. Loin de constituer un

dark age,

la deuxième moitié du X·

siècle est donc légèrement mieux éclairée que la première moitié du XI·

siècle, ce qui implique que notre incapacité à remonter au-delà de l'an

Mil les généalogies des dynasties princières ne peut guère relever que

d'une césure structurelle',

C'est à l'interprétation de ce

«

surgissement des princes

»,

qui

constitue un bouleversement majeur des institutions d'encadrement

politique locales, que cette contribution sera consacrée. Sans prétendre

en élaborer une étude détaillée, elle s'attachera néanmoins

à

proposer

quelques éléments d'interprétation du processus de genèse des princi-

pautés, en prenant plus particulièrement les exemples de la Savoie et du

Dauphiné.

À

l'exemple des moines d'Hautecombe, nous partirons de la

monarchie bourguignonne ou plus exactement de son effondrement sous

le règne de Rodolphe III (993-1032). Dans un second temps, nous nous

attacherons à montrer que le relais du pouvoir monarchique fut pris par

les évêques, qui établirent de véritables dynasties épiscopales. Enfin,

dans une dernière partie, nous verrons que ces principautés épiscopales

donnèrent à leur tour naissance à de nouvelles dynasties comtales, au

terrne d'un processus de séparation de type grégorien.

Frûbmittelalter. Studien zur Geschichte der Stadt, des Erzbistums und der Grasehaft im 9.

und IO.Jahrhundtrt,

Cologne, 1968, p.lOt et 105-105 et P.

GANIVET,

Pouvoirs tt sociùl

dans lespays lyonnais dt l'ëpoqta carolingienne aux lendemains dt l'an mil,

thèse dactyl,

Université Clermont-Ferrand I, 2000.

7 Cf.

G.

TABACCO,«

Forme medievali di dominazione nelle Alpi occidentall»,

Bollettino

storico-bibliografico subalpino,

60, 1962, p.327-354.

249

LE ROYAUME DE BOURGOGNE AUTOUR DE LAN

MIL

L'ESPACE RHÔNE-ALPIN AUTOUR DE L'AN MIL: UN CENTRE MONARCHIQUE

DOMANIAL ÀL'HEURE DE

«

LA MORT DU FISCs»

La

centralité de la monarchie bourguignonne

dans

l'

espace rhône-alpin

Une première constatation s'impose: durant le haut Moyen Âge,

l'espace rhône-alpin - pour désigner par un terme commode les terres

d'entre Rhône et Alpes dans lesquelles allaient s'organiser les principautés

savoyardes et dauphinoises - constituait un centre domanial dominé par

la monarchie bourguignonne', Occupant déjà une position centrale dans

le royaume burgonde, puis dans le

regnum Burgunditf

qui lui avait suc-

cédé, ces terres avaient pour l'essentiel relevé du

ducatus Viennensis,

qui

avait constitué le cœur du royaume des souverains bosonides. Lorsque le

roi Conrad (937-993) était entré en possession de l'héritage des Bosonldes,

sans doute vers 94210,ces vieilles terres de tradition régalienne s'étaient

trouvées intégrées dans le royaume rodolphien. Au côté de l'ancien

duca-

8

cf

c. LAURANSON-RoSAZ.

I:Auv~rgn~ et ses marg~s (Vtlay,

Gévaudan)

du

VIII'

au

XI' siècle,

La fin du

mande

antique?

Cahiers

de

la

Haute-Laire,

Le Puy-en-Velay, 1987,

p.312-328

9 Sur le royaume de Bourgogne.

if.

G. SERGI,«Istituzioni politiche e società nel regno

di Borgogna», dans

Il

secolo

difo"o: mito ~t

realta

deI

secolo

X.

Spolète. 1991

tSentmane

di

studio del centra italiano

di studi su/l'alto

medioeuo,

38 [1990]). p. 205-240;

ID.•

I

confini

dtl

potere,

marche e

signorie

fra due regni

medieuali,

Turin. 1995; G. CASTELNUOVO,

«Les élites des royaumes de Bourgogne (milieu IX'-milieu X' siècle) ». dans

La royautt

et les

tlites

dans

l'Europe carolingienne

(du début du IX' aux environs de 920). R. Le Jan

dir.• Lille. 1998

(Centre d'Histoire de J'Europe du Nord-Oum,

17), p. 383-408 et

ID.,

«La

Burgondie carolingienne et rodolphienne. Prémices et développement d'un royaume».

dans Du

Burgondes

au

royaum~

de

Bourgogn~

(Y-Xl' siècle).

Espace

politiqu« et

civilisation,

P. Paravy dir., Grenoble, 2002. p. 183-210.

10 Alors qu'en fonction d'un passage obscur de Liutprand de Crémone, l'historiographie

avait considéré que l'ancien royaume bosonide avait été cédé par Hugues d'Arles à

Rodolphe II vers 933

(cf

par exemple R. POUPARDIN,

Le

Royaume de

Provenu

tous

les

Carolingiens

(855-933

t), Paris, 1901 [reprint: Genève-Marseille, 1974]. p. 229-233). cette

datation a été remise en cause par

E.

FOURNIAL,«La souveraineté du Lyonnais au X'

siècle",

Le

Moyen

Age.

62, 1956, p. 413-452. qui a démontré que les formules de datation

du cartulaire de Savigny indiquaient que l'autorité rodolphienne n'avait pas été reconnue

en Lyonnais avant 942, puis par C. BRÜHL,

Naissance d~deux peuples. Français et

Allemands

(IX!-XI' siècle),

Paris, 1994 [trad. abrégée de l'éd. allemande, Köln, 1990], p.206-207,

qui a proposé une nouvelle interprétation du passage de Liutprand de Crémone. Plus

récemment. François DEMOTZ.

La Bourgogne transjurane

(855-1056).

L'tvolution des

rapports de pouvoirs dans k mande post-carolingien.

thèse dactyl, Université Lyon III,

2002. p. 220-224. a adopté une position de conciliation. en proposant l'hypothèse d'une

«acquisition par étapes», selon laquelle les Rodolphiens se seraient une première fois

emparés du royaume bosonide en 933, avant d'en être chassés et d'y revenir en 942.

250

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

1

/

31

100%