Évaluation de la qualité des interventions pharmaceutiques chez le

Journal Identification = JPC Article Identification = 0261 Date: November 30, 2013 Time: 3:18 pm

Pour citer cet article : Ziane A, Ngami C, Youb R, Atri MH, Aikpa R, Kabirian F, Fauvelle F. Évaluation de la qualité des interventions pharmaceutiques

chez le sujet âgé de plus de 75 ans. J Pharm Clin 2013 ; 32(4) : 243-9 doi:10.1684/jpc.2013.0261 243

Article original

J Pharm Clin 2013 ; 32 (4) : 243-9

Évaluation de la qualité des interventions

pharmaceutiques chez le sujet âgé

de plus de 75 ans

Evaluating the quality of pharmacists’ interventions in older

patient than 75 years

Abderrezzaq Ziane 1, Corinne Ngami 2, Rafik Youb 1, Mohamed Hazem Atri 1, Raoul Aikpa 1,

Fariba Kabirian 1, Francis Fauvelle 2

1Service de gériatrie, Groupe hospitalier Le Raincy-Montfermeil, Montfermeil, France

2Service de pharmacie, Groupe hospitalier Le Raincy-Montfermeil, Montfermeil, France

Résumé. Le but de cette étude est d’analyser la pertinence et l’impact clinique des interventions pharmaceutiques

chez le sujet âgé de plus de 75 ans. L’enquête a été menée du 01/11/2011 au 31/01/2012, période durant laquelle

552 patients ont été hospitalisés dans les 21 lits du service de court séjour gériatrique et les 112 lits de soins de suite

et réadaptation. La pertinence et l’impact clinique ont été jugés par un groupe expert composé de 2 pharmaciens

et 2 gériatres. Trois cent deux opinions pharmaceutiques ont été analysées chez 199 patients. Soixante-quinze

pour cent des opinions ont été considérées pertinentes. L’impact clinique a été jugé nul pour 44 % des opinions,

significatif pour 49,3 %, très significatif pour 5,9 %. Une opinion sur 302 est considérée comme ayant un impact vital.

Parmi les opinions d’impact significatif, 65,8 % concernent l’insuffisance rénale. Le binôme médecin-pharmacien

permet d’améliorer la prise en charge médicamenteuse du sujet âgé et de lutter contre l’iatrogénie médicamenteuse,

surtout quand le pharmacien est intégré à l’unité de soins.

Mots clés : opinion pharmaceutique, impact clinique, pertinence

Abstract. The aim of study was to evaluate the relevance and the clinical impact of pharmacists’ interventions

in elderly patient. A clinical practice audit was performed between 01/11/2011 and 31/01/2012, period during

which 522 patients were hospitalized in 133 beds of geriatric. Clinical impact of pharmacists’ interventions were

assessed by two physicians and two pharmacists. Three hundred two interventions on 199 patients were analyzed.

Seventy five per cent interventions were considered relevant. Forty four per cent of them were considered to

have no clinical impact, 49.3% were significant, and 5.9% very significant. One intervention on 302 have vital

impact. Concerning significant interventions 65.8% concerned renal insufficiency. Team physician-pharmacist could

improve prescription optimisation and reduce iatrogenic diseases, when pharmacist become integrated in medical

team.

Key words: pharmacist intervention, clinical impact, relevance

Les patients âgés hospitalisés dans les services de

gériatrie sont le plus souvent atteints de polypatho-

logies chroniques. Cette population polymédiquée

la rend plus sensible aux effets indésirables potentiels

des médicaments [1-3]. Les accidents iatrogènes sont plus

Tirés à part : A. Ziane

graves dans cette population car ils s’accompagnent de

décompensation en cascade des pathologies, avec une

prise en charge souvent retardée du fait d’un diagnostic

difficile. Ces difficultés diagnostiques s’expliquent par

des manifestations le plus souvent aspécifiques (troubles

digestifs, confusion, chute). Ils mettent en cause des

médicaments essentiels, tels que les anti-thrombotiques,

les antihypertenseurs et les hypoglycémiants oraux [1-6].

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0261 Date: November 30, 2013 Time: 3:18 pm

244 J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013

A. Ziane, et al.

L’analyse des évènements, la plupart évitables, montre

que les erreurs surviennent surtout au stade de la

prescription et de la surveillance [7]. Environ 10 % des hos-

pitalisations en gériatrie aiguë sont directement liées à des

problèmes d’iatrogénie médicamenteuse [8]. Les classes

médicamenteuses principalement impliquées sont les

anticoagulants, les antihypertenseurs et les médicaments

du système nerveux central [9]. Plusieurs publications

mentionnent également que les erreurs sont observées

lors de l’admission et lors de la sortie des patients

de l’hôpital [10, 11], et les retombées positives d’une

démarche de bilan comparatif des médicaments sur la

réduction des divergences médicamenteuses sont recon-

nues par plusieurs auteurs [12].

Les prescriptions médicamenteuses des unités de

gériatrie aiguë (UGA) et de soins de suite réadaptation

(SSR), ont été informatisées, dans notre établissement,

respectivement en septembre 2009 et juillet 2011.

L’informatisation des prescriptions a permis aux pharma-

ciens d’analyser toutes les ordonnances et de renforcer

la collaboration avec les gériatres et les infirmières afin

de lutter contre l’iatrogénie médicamenteuse. Dans le

cadre de cette analyse d’ordonnance, le pharmacien ayant

acquis une expérience en pharmacie clinique était amené

à rédiger une opinion pharmaceutique (OP) à destina-

tion des prescripteurs. Le contenu des interventions était

issu du groupe de travail «Standardisation et valorisa-

tion des activités de pharmacie clinique »de la Société

franc¸aise de pharmacie clinique de 2003 ; elles étaient

codifiées en problèmes liés à la thérapeutique et résolu-

tion de problèmes qu’ils avaient générés. Les interventions

du pharmacien pouvaient être acceptées ou rejetées par

les gériatres. Par ailleurs, le pharmacien participait régu-

lièrement aux transmissions matinales quotidiennes de

l’UGA où étaient prises les décisions thérapeutiques en

concertation avec l’équipe médicale et le personnel infir-

mier. L’objectif n’était pas de produire des OP mais de

valoriser les échanges entre professionnels relatifs à la

prise en charge médicamenteuse du sujet âgé de plus de

75 ans. Afin d’évaluer la pertinence et l’impact clinique

des interventions pharmaceutiques, et de déterminer les

classes les plus à risque, nous avons mené une étude sur

une période de trois mois chez les patients hospitalisés à

l’UGA et dans les 4 unités de SSR.

Méthodes

Cette étude prospective a été menée dans les 5 uni-

tés (1 UGA, 4 SSR) de 133 lits, dotées du logiciel de

prescription informatisée USV2/Crossway®(Mac Kesson,

Cestas, France), entre le 1er novembre 2011 et le 31 jan-

vier 2012. Le pharmacien référent de la gériatrie analysait

quotidiennement toutes les prescriptions tout au long

du séjour du patient sur le logiciel Pharma®(Computer

Engineering, Paris, France) transférées depuis le logiciel

USV2/Crossway®. Il était présent dans l’unité de soins une

heure par jour au moment des transmissions. Il validait les

nouvelles prescriptions correspondant soit à une prescrip-

tion d’entrée soit à une modification de l’ordonnance pour

un même patient. Au cours de l’analyse d’ordonnance de

niveau 2 [13], il était amené à rédiger des OP transmises

aux prescripteurs par voie informatique. Le pharmacien

avait accès au bilan biologique du patient. Chaque OP

portait sur la ligne du médicament concerné qui avait

occasionné l’intervention du pharmacien. Cette OP conte-

nait la nature du problème identifié et la proposition

du pharmacien pour y remédier. L’intervention du phar-

macien pouvait aboutir à la délivrance du médicament

d’emblée, ou à la délivrance après modification de la pres-

cription, ou à un refus de délivrance. Les interventions

relevant des substitutions des médicaments hors livret ont

été prises en compte dans l’étude. Les OP étaient enre-

gistrées et archivées dans les deux logiciels ; elles ont

été recueillies de fac¸on prospective sur une période de

3 mois, et ont été regroupées en 5 catégories selon une

classification issue de celle de Comer [14] (tableau 1).

L’impact clinique potentiel ou avéré de chaque OP a été

évalué rétrospectivement au moyen d’une échelle prove-

nant de la cotation de Hatoum [15] (tableau 2), par un

groupe expert, composé de deux gériatres et de deux

pharmaciens avec une expertise gériatrique, n’exerc¸ant

pas dans les services concernés. Ce groupe expert n’était

pas informé de la conduite du prescripteur en regard de

l’intervention, mais il avait connaissance de la survenue

d’un accident thérapeutique médicamenteux, suite à la

non-prise en compte de l’OP (impact clinique avéré).

Les variables quantitatives ont été décrites par leur

effectif et le pourcentage, et les variables quantitatives par

leur moyenne et écart type.

Le pharmacien référent a recueilli de fac¸on prospec-

tive les OP des patients sur une fiche, y compris les

week-ends et jours fériés. Les OP proposées aux méde-

cins ont été analysées par le groupe expert lors d’une

réunion présentielle ; les experts avaient accès au dossier

médical et à l’ensemble des prescriptions du séjour du

patient, ainsi qu’aux bilans biologiques correspondants.

Le groupe a ainsi déterminé après consensus, le carac-

tère pertinent ou non de l’OP et la cotation de l’impact

clinique. L’objectif était d’analyser au moins 300 OP.

Résultats

L’étude a permis, sur un trimestre, d’analyser 302 OP

auprès de 199 patients (76,9 % de femmes) dont l’âge et

le poids moyen étaient respectivement de 86,2 ±5,5 [75-

102] ans et 59,8 ±9,2 [33-98] kg. Les patients présentaient

un taux moyen de créatinine de 106,1 ±72,7 [25-666]

moles/L et une clairance de créatinine (Clcr) moyenne

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0261 Date: November 30, 2013 Time: 3:18 pm

J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013 245

Évaluation de la qualité des interventions pharmaceutiques chez le sujet âgé

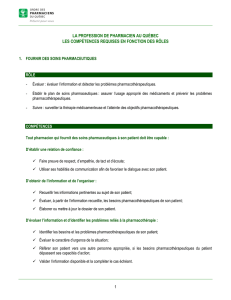

Tableau 1. Classification des interventions de pharmacie clinique issue de celle

de Comer [14].

Choix thérapeutique

Ajout d’un médicament

Arrêt d’un médicament du

traitement sans substitution

Pour contre-indication

Pour redondance thérapeutique

Pour durée de traitement

Pour un médicament potentiellement

inapproprié chez le sujet âgé

Substitution/Échange Médicament référencé au livret thérapeutique

Alternative mieux adaptée au patient

Modalités d’administration

Choix de la voie

d’administration

Relais voie IV/voie orale

Forme à libération immédiate ou à libération

prolongée

Optimisation des modalités

d’administration

Optimisation du plan de prise

Répartition des prises par rapport aux repas

ou aux interactions médicamenteuses

Administration à jeun, à distance des repas,

en position debout

Modalités de reconstitution, de dilution, durée

de perfusion

Posologie

Adaptation posologique En fonction de la clairance de créatinine, du

poids, de l’âge

Modification de la posologie en fonction de

l’AMM, ou de l’état clinique du patient

Allongement d’une durée de traitement jugée

trop courte

Suivi du patient

Suivi thérapeutique Monitorage des concentrations sanguines des

médicaments à marge thérapeutique étroite

Surveillance biologique

Surveillance clinique

Réévaluation

Réévaluation du traitement Durée des traitements anti-infectieux

Association de plusieurs médicaments d’une

même classe thérapeutique (exemple :

antihypertenseurs)

de 44,4 ±25,9 [7-141] mL/min estimée selon la formule de

Cockroft et Gault. Trente pour cent des patients avaient

une Clcr inférieure à 50 mL/min, 28,4 % une Clcr inférieure

à 30 mL/min et 2,5 % une Clcr inférieure à 10 mL/min. Au

moment de l’analyse, 15 patients n’avaient pas de poids

et 2 patients n’avaient pas de créatininémie au cours du

séjour. Les durées moyennes de séjour sont respective-

ment à l’UGA et aux SSR, de 7,3 et 33,7 jours. Le nombre

moyen de lignes par ordonnance était de 11,4 ±4,2 ; 116

Tableau 2. Échelle de cotation de l’impact clinique des opinions pharmaceu-

tiques provenant de la cotation de Hatoum [15].

Echelle de cotation

Score Signification

0Impact clinique nul pour le patient : l’intervention

présente soit un objectif uniquement financier ou informatif,

soit a été proposée après l’évènement ; elle est sans

conséquence pour le patient

Exemple : Substitution d’une présentation d’érythropoïétine

hors livret par une érythropoïétine référencée au livret

1Impact significatif : l’intervention augmente l’efficacité du

traitement et/ou la sécurité du patient et/ou la qualité de vie

du patient

Exemple : Arrêt hydroxyzine à propriétés anticholinergiques,

prescrit le soir au coucher, avec proposition de substitution

par une benzodiazépine à demi-vie courte

2Impact très significatif : l’intervention empêche un

dysfonctionnement organique, elle évite une surveillance

médicale intensive ou une séquelle irréversible

Exemple : Arrêt prescription colchicine chez un patient

insuffisant rénal sévère

3Impact vital : l’intervention évite un accident

potentiellement fatal

Exemple : Surdosage furosémide et irbésartan chez patient

insuffisant rénal avec kaliémie à 6,3 mmol/L

patients avaient au plus 10 lignes de prescription par

ordonnance et 42 patients avaient entre 15 et 23 lignes de

prescription par ordonnance. Le nombre moyen de pres-

cripteurs (10 au total) par ordonnance était de 2,6 ±0,9

[1-5], et le nombre moyen d’interventions pharmaceu-

tiques était de 1,8 [1-4].

Parmi les 302 OP, 75 % (n = 228) ont été jugés perti-

nentes par le groupe expert. Sur le plan clinique, 133 OP

(44,0 %) avaient un impact nul, 149 (49,3 %) un impact

significatif et 18 (5,9 %) un impact très significatif. Une

OP (0,3 %) a été considérée comme ayant un impact vital

par le groupe expert.

Les problèmes identifiés et la nature des avis propo-

sés pour les OP classés comme ayant un impact significatif

sont présentés dans le tableau 3. La nature des problèmes

était en grande partie liée à la fonction rénale : les 98

cas de surdosages, contre-indications et sous-dosages ont

fait l’objet de propositions d’adaptation de posologies et

d’arrêts de traitement. Vingt situations de monitorage à

suivre ont été relevées, pour lesquelles le pharmacien a

proposé un suivi de la kaliémie, de l’International nor-

malized ratio (INR) et du temps de céphaline activé.

Les 8 situations de médicaments non indiqués correspon-

daient à des médicaments potentiellement inappropriés

chez le sujet âgé (hydroxyzine, trimétazidine) ; les rééva-

luations de traitements concernaient les antibiotiques.

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0261 Date: November 30, 2013 Time: 3:18 pm

246 J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013

A. Ziane, et al.

Tableau 3. Problèmes identifiés et nature des avis proposés pour les opinions avec impact significatif.

Problèmes identifiés (n = 149) Nature des avis proposés (n = 149)

Liste des problèmes n % Opinions formulées n %

Surdosage 58 38,9 Adaptation posologique 74 49,7

Contre-indication 23 15,4 Arrêt 31 20,8

Monitorage à suivre 20 13,4 Suivi thérapeutique 20 13,4

Sous-dosage 17 11,4 Optimisation modalités d’administration 19 12,8

Médicament non indiqué 8 5,4 Ajout 3 2,0

Réévaluation 8 5,4 Changement voie d’administration 2 1,3

Voie administration inappropriée 7 4,7

Interaction 4 2,7

Mauvaise utilisation logiciel 4 2,7

Sept cas de voies administrations inappropriées ont fait

l’objet d’interventions de fac¸on à optimiser les moda-

lités de prise orale (relais IV/per os, prise à jeun,

rythme d’administration) et de perfusion. Les 4 interac-

tions concernaient une association contre-indiquée ayant

abouti à un arrêt de traitement et à 3 cas d’administrations

différées.

Les OP d’impact très significatif, toutes acceptées par

les gériatres, correspondant à 4 situations cliniques diffé-

rentes sont présentées dans le tableau 4. Douze opinions

concernaient des cas de surdosage dont 8 en paracétamol

chez des patients insuffisants rénaux et normaux-rénaux,

1 surdosage en benzodiazépine, 2 surdosages en vita-

mine D, 1 cas de surdosage en sodium. Une OP portait

sur un cas de sous-dosage en sels de potassium chez un

patient avec hypokaliémie sévère à 2,5 mmol/L, ayant

rec¸u des lavements évacuateurs suite à un fécalome

avec syndrome occlusif. Trois situations cliniques concer-

naient deux contre-indications avec le dabigatran et 1

contre-indication avec la colchicine chez un insuffisant

rénal. Une antibiothérapie inefficace avec un germe résis-

tant a fait l’objet d’une OP, et une complexation du

fer avec la lévothyroxine à l’origine d’une hypothyroï-

die sévère a été relevée pour laquelle le pharmacien

est intervenu auprès du prescripteur. L’OP classée par

le groupe expert comme ayant un impact vital concer-

nait un patient insuffisant rénal hémodialysé avec une

kaliémie à 6,3 mmol/L, chez lequel avait été prescrit une

dose d’irbésartan de 150 mg/j et une dose de furosé-

mide retard 60 mg de 240 mg/j. Les classes thérapeutiques

impliquées dans les OP avec impacts cliniques significa-

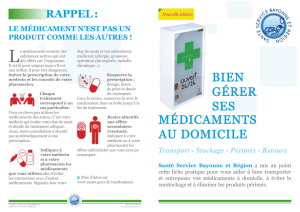

tifs et très significatifs sont représentées sur la figure 1.

La classe B (sang et organes hématopoïétiques) a généré

le plus d’interventions suivie des classes N (système ner-

veux) et J (anti-infectieux). Le taux d’acceptation des

OP par les médecins atteint 62 % au court séjour et

31,9 % aux SSR. Les OP étaient rédigées le même jour

que les prescriptions sauf si la prescription était rédigée

après 18h00 ; les correctifs étaient généralement appor-

tés dans la journée ou le lendemain lors de la visite du

gériatre.

Discussion

Les résultats de cette étude relèvent de la pratique en

gériatrie et ne peuvent pas être extrapolés à d’autres spé-

cialités. Cette étude présente certaines limites. On peut

citer un biais sur le nombre de patients inclus compte

tenu que nous n’avons pas effectué de tirage au sort

des patients ; en effet 302 OP ont été analysées, corres-

pondant à 199 patients sur un total de 552 hospitalisés

dans les 5 unités durant la période de l’étude. L’objectif

était d’analyser au moins 300 OP et le pharmacien n’a

pas sélectionné les patients ou ciblé des interventions ;

le recueil des fiches a été effectué selon sa disponibi-

lité. L’autre biais concerne la formation du pharmacien

puisque celui-ci n’était pas qualifié en gériatrie mais uni-

quement en pharmacie clinique.

La classification issue de celle de Comer [14] et

l’échelle provenant de Hatoum [15] reprises dans cette

étude ont permis au pharmacien de classer ses interven-

tions et au groupe expert de déterminer la nature des

impacts. Même si l’échelle d’impact de Hatoum [15] est

utilisée dans d’autres études, la comparaison des résul-

tats déjà publiés dans la littérature est difficile, dans la

mesure où la méthodologie utilisée varie en fonction des

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0261 Date: November 30, 2013 Time: 3:18 pm

J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013 247

Évaluation de la qualité des interventions pharmaceutiques chez le sujet âgé

Tableau 4. Les opinions avec impact clinique très significatif et vital.

NoCLcr (mL/min) Type d’erreur Effet

16 96 Inefficacité du traitement Infection pulmonaire à germe résistant à ciprofloxacine

22 33 Doublon Surdosage paracétamolà6g/j

48 65 Doublon Surdosage paracétamolà6g/j

62 22 Erreur posologie : 12 g de chlorure

de sodium par 24 heures

Surdosage sodium avec natrémie à 141 mmol/L

108 58 Doublon Surdosage paracétamolà8g/j

111 28 Contre-indication Arrêt dabigatran

130 47 Sous-dosage sels de potassium Hypokaliémie sévère = 2,5 mmol/L

150 46 Erreur prescription Surdosage paracétamolà6g/j

152 26 Erreur prescription Surdosage paracétamol à 4 g/j chez insuffisant rénal

154 61 Erreur d’unité Surdosage oxazépam à 5 cp/jau lieu de 5 mg/j

169 15 Erreur prescription Surdosage paracétamol à 4 g/j chez insuffisant rénal

184 36 Erreur prescription Surdosage vitamineD:1fois/sem

205 49 Doublon Surdosage paracétamol 6 g/j

215 36 Erreur prescription Surdosage vitamineD:1fois/sem

217 175 mol/L

Patient non pesé

Contre-indication Arrêt dabigatran

222 72 Erreur prescription Interaction fer-L thyroxine : espacer prise de 2 heures

244 23 Contre-indication Arrêt colchicine chez insuffisant rénal

269 9 Erreur prescription Surdosage paracétamol à 4 g/j chez insuffisant rénal

59 7 Erreur prescription Surdosage irbésartan 150 mg/j et furosémide 240 mg/j chez insuffisant

rénal avec kaliémie = 6,3 mmol/L

34

16 11 51

40

60

0

10

20

30

40

50

60

70

BN J CAMH

Classe ATC

Figure 1. Les classes thérapeutiques à risque qui ont généré une opinion avec impact clinique significatif et très significatif (N).

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

6

6

7

7

1

/

7

100%