iii les fonctions autour de l`adjectif 1

Point de synthèse : classes et fonctions-révisons

Sommaire

Page 2

LES CLASSES DES MOTS :

I - LES MOTS VARIABLES

1 – Les verbes

2 – Les noms

3 – Les pronoms

4 – Les adjectifs qualificatifs

5 – Les déterminants

Page 3

LES CLASSES DES MOTS :

II - LES MOTS INVARIABLES

6 – Les adverbes

7 – Les prépositions

8 – Les conjonctions

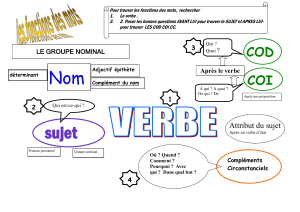

III - LES GROUPES DE MOTS

1 – La proposition

2 – Le groupe nominal

3 – Le groupe infinitif

4 – Le groupe adjectival

5 – Le groupe participial

Page 4

LES FONCTIONS DES MOTS

I - LES FONCTIONS AUTOUR DU VERBE

1 – Sujet

2 – Complément d’objet

3 – Complément d’agent

Page 5

4 – Attribut du sujet

5 – Complément circonstanciel

II - LES FONCTIONS AUTOUR DU NOM

1 – Déterminant (à la fois classe et fonction)

Page 6

2 – Epithète

3 – Complément du nom

4 – Apposition

III LES FONCTIONS AUTOUR DE L’ADJECTIF

1 – Le complément d’adjectif

2 – Le complément du comparatif

3 – Le complément du superlatif

1

La classe DES MOTS

-La classe d’un mot est la carte d’identité de ce mot : un mot garde toujours la même classe,

quelle que soit sa place dans la phrase.

-Il existe 9 classes grammaticales, qu’on divise en deux groupes : le groupe des mots

variables et le groupe des mots invariables.

I - LES MOTS VARIABLES

Ils peuvent varier en genre (masculin ou féminin), en nombre (singulier ou pluriel), et, pour les

verbes, en personne, en mode et en temps.

1 – Les verbes : on peut les conjuguer. Un verbe est le noyau d’un groupe verbal et gouverne une

proposition. On distingue :

a – les verbes d’action :

Ex : courir, sauter, faire, dire

b – les verbes d’état qu’on peut remplacer par le verbe être :

Ex : être, sembler, demeurer, rester, paraître, avoir l’air, considérer comme, prendre pour

2 – Les noms : Ils désignent une chose, un être, une abstraction. Ils sont souvent noyaux d’un

groupe nominal (GN). On distingue :

a – les noms communs : ils sont précédés d’un déterminant.

Ex :………………une école………………………………………………………………………………

b – les noms propres : ils ne sont pas précédés d’un déterminant, ils prennent une majuscule et,

même s’ils sont classés avec les mots variables, ils sont invariables.

E x : … … … … … … … C a m i l l e

CLaudel…………………………………………………………………………………

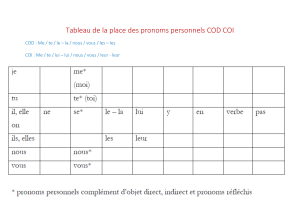

3 – Les pronoms : ils remplacent souvent un nom. Ils reprennent un mot (ou un groupe de mots)

déjà énoncé, ou ils renvoient à un être (ou une chose) dans la situation d’énonciation. On

distingue :

a – les pronoms personnels : je, tu, nous, me, moi, votre…

b – les pronoms possessifs : le mien, le nôtre, les leurs….

c – les pronoms démonstratifs : celui-ci, celle-là

d – les pronoms relatifs : qui, que, quoi, dont, où, lequel

e – les pronoms indéfinis : plusieurs, aucun, nul, chacun, certains, quelques...

f – les pronoms numéraux : cinq, cent, le premier, le quart.

g – les pronoms interrogatifs : qui ? lequel ?

h – les pronoms adverbiaux : en, y.

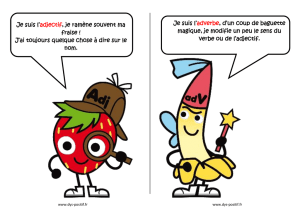

4 – Les adjectifs qualificatifs : ils servent à caractériser un nom.

Ex : …………………grand, petit……………………………………………………………………..

5 – Les déterminants : ils sont toujours suivis d’un nom. On distingue :

a – les articles définis : le, la, les, l’ (article élidé), au (à+le), du (de+le), des (de+le) (articles

contractés)

b – les articles indéfinis : un, une, des

c – les articles partitifs devant un nom indénombrable : du, de la, de l’, des. Ex : du beurre, de

l’eau.

d – les déterminants démonstratifs : ce, cet, cette, ces, ce…-là, cette…-ci

e – les déterminants possessifs : mon, ton, son, leur, votre…

f – les déterminants numéraux : deux, trois, mille

g – les déterminants indéfinis : quelques, certain, plusieurs, beaucoup de, aucun, nul, chaque…

h – les déterminants exclamatifs ou interrogatifs : quel, quelle, quels, quelles, combien de.

2

II - LES MOTS INVARIABLES

Leur orthographe ne change jamais.

6 – Les adverbes : ils complètent un adjectif, un verbe, un autre adverbe, ou une phrase entière.

On distingue :

a – les mots qui sont formés à partir d’un adjectif accordé au féminin et qui se terminent par

le suffixe –ment. Ex :…………………sérieusement………………………………

b – les mots figés. Ex : ……………………enfin……………………………………………

Les adverbes de ces deux catégories se classent selon leur sens :

-adverbes de temps : hier, aujourd’hui, jadis, quelquefois, souvent, toujours, bientôt,

longtemps, déjà, alors, aussitôt, encore, fréquemment…

-adverbes de lieu : ici, là, loin, près, dehors, derrière, dessous, autour, ailleurs, partout…

-adverbes de quantité ou d’intensité : assez, peu, trop, très, beaucoup, si, tellement, plus,

moins, davantage, énormément…

-adverbes de manière : bien, mal, mieux, vite, gentiment, facilement, rapidement…

-adverbes de négation : ne…pas, ne…plus, ne…jamais…

-adverbes d’interrogation : comment ? pourquoi ? quand ?

-adverbes de liaison : ainsi, puis, ensuite, enfin, en effet, pourtant, c’est pourquoi, au

contraire…

7 – Les prépositions : Elles introduisent un mot ou un groupe de mots.

Liste : à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, sur…

8 – Les conjonctions : On distingue :

a – les conjonctions de coordination : elles relient deux mots ou deux groupes de mots. Liste :

mais, ou, et, donc, or, ni, car.

b – les conjonctions de subordination. Elles introduisent une proposition subordonnée. Ex : parce

que, puisque, dès que, lorsque, avant que, si bien que, alors que, bien que, quoique, pour que,

afin que, autant… que, plus… que…

9 – Les interjections ou onomatopées : ils permettent de s’exclamer

Ex : …………………………oups ! Hé !………………………………………………………………….

III - LES GROUPES DE MOTS

1 – La proposition : c’est un groupe de mots dont le noyau est un verbe conjugué.

Ex : Louise traverse la forêt et rentre chez elle.

2 – Le groupe nominal : c’est un groupe dont le noyau est un nom.

Ex : Laure s’enfonce dans la forêt profonde.

3 – Le groupe infinitif : c’est un groupe dont le noyau est un verbe à l’infinitif.

Ex : Laure aime se promener en forêt.

4 – Le groupe adjectival : c’est un groupe dont le noyau est un adjectif.

Ex : La plaine est blanche de neige.

5 – Le groupe participial : c’est un groupe dont le noyau est un participe passé ou un participe

présent.

Ex : Délaissant mes devoirs, je cours jouer. Rattrapé par mon frère, je dois rentrer à la maison.

3

LES FONCTIONS DES MOTS

Si un mot garde toujours la même classe quelle que soit sa place dans la phrase, il possède une

fonction différente selon le rôle qu’il joue dans cette phrase. Par exemple, voici deux phrases où

apparaît le mot cahier :

Ex 1 : Mon cahier est rouge.

Ex 2 : J’ai un cahier rouge.

Dans les deux cas, cahier est un nom commun (classe). Mais dans l’ex 1, cahier est sujet du verbe

être ; et dans l’ex 2, cahier est COD du verbe avoir. Selon sa place dans la phrase, le nom cahier a

une fonction différente (sujet ou COD).

I - LES FONCTIONS AUTOUR DU VERBE

1 – Sujet

Le sujet commande l’accord du verbe et exprime généralement qui fait l’action. Pour le trouver, on

pose la question « qui est-ce qui… ? » ou « qu’est-ce qui… ? » et on répond par « c’est…qui… ».

Ex : Laure mange à la cantine.

Sujet du verbe « mange »

Dans les tournures impersonnelles, on distingue le sujet grammatical et le sujet logique.

Ex : Il est survenu un incident.

S gram. S logique

Classes possibles du sujet :

-Nom propre : Thibaut sourit.

-Groupe nominal : Les serviteurs dressent des tables.

-Pronom : Il examine la salle. D’autres approchent des torches qui dégagent de la fumée.

-Verbe (ou groupe verbal) à l’infinitif : Etre élève n’est pas toujours facile.

-Proposition subordonnée : Qu’on le traite aussi bien surprit Thibaut.

2 – Complément d’objet :

C’est un complément essentiel du verbe, qui subit l’action. (complément essentiel = qu’on ne peut

pas supprimer ou déplacer). On distingue :

a – le complément d’objet direct : Il n’est pas introduit par une préposition. Pour le trouver, on

regarde si le verbe est un verbe d’action, et si c’est le cas, on pose la question « quoi… ? »…

Ex : Romain prend son cahier.

COD du verbe « prend »

b – le complément d’objet indirect : Il est introduit par une préposition. Pour le trouver, on pose

la question « à qui / à quoi… ? », « de qui / de quoi… ? », « avec qui / avec quoi… ? ».

Ex : Kévin parle à Romain.

COI du verbe « parle »

N.B. Dans une phrase, il peut y avoir deux compléments d’objet, un COD et un COI (dans ce cas,

on peut appeler le deuxième CO : complément d’objet second ou COS) :

Ex : Romain donne son cahier à Kévin.

COD COI (COS) du verbe « donne »

Classes possibles du CO :

-Groupe nominal : Nous implorons votre aide.

-Pronom : Nous vous la demandons.

-Infinitif (ou groupe infinitif) : Eric veut demander de l’aide.

-Proposition subordonnée : Eric veut que ses amis l’aident.

3 – Complément d’agent :

4

Dans la phrase passive, il exprime qui fait l’action (= qui est l’agent de l’action). Il est introduit par

par ou de. Le complément d’agent correspond au sujet du verbe actif.

Ex : La leçon est dictée par le professeur. (= Le professeur dicte la leçon)

CA du verbe « est dicté » S

4 – Attribut du sujet :

C’est un complément essentiel. Il donne une propriété ou une qualité du sujet. Pour le trouver, on

regarde si le verbe est un verbe d’état, et si c’est le cas, on pose la question « quoi… ? ».

Ex : Laurie est brune.

Attribut du sujet « Laurie »

Classes possibles de l’attribut du sujet :

-Groupe nominal : Merlin est un enchanteur.

-Adjectif qualificatif ou participe passé : Il semblait jeune et intimidé.

-Infinitif : Souffler n’est pas jouer.

-Pronom : - Ce livre est le tien ? – Oui, il l’est.

N.B. Parfois l’attribut ne porte pas sur le sujet, mais sur le COD :

Ex : Avec sa soupe, la sorcière a rendu le village très malade.

Attribut du COD « le village »

Ex : Le roi a nommé la bonne fée cuisinière du château.

Attribut du COD « la bonne fée »

5 – Complément circonstanciel :

Ce n’est presque jamais un complément essentiel (on peut le supprimer et le déplacer). Il exprime

les circonstances de l’action :

-temps (quand ? depuis combien de temps ? depuis quand ?) : Je me couchai à huit

heures. Je veillais tous les soirs. Je lisais pendant une demi-heure.

-lieu (où ? d’où ? par où ?) : Je m’assis sur mon lit. Je me rendis au manoir hanté. Je

venais de Londres. Je passai par une grande forêt.

-cause (pour quelle raison ?) : Je ne dormais pas à cause du bruit. Grâce au silence, je

dormais profondément. Je dormais parce que j’étais fatigué.

-conséquence (de sorte que quoi ?): La nuit était silencieuse, si bien que je dormais vite.

-but (dans quel but ?) : J’ouvris la fenêtre pour regarder dehors. Je fermai la fenêtre de

peur d’avoir froid.

-moyen (au moyen de quoi ?) : Je scrutai la lande avec mes jumelles. Holmes trouva le

coupable par déduction.

-manière (de quelle manière ?) : Je m’endormis difficilement. Cette nuit-là, je dormis bien.

Je me recouchai en rajoutant une couverture.

-accompagnement (avec qui ?) : Je visitais le manoir avec Watson. Je me promenais en

compagnie de Watson.

-comparaison (comme quoi ?) : Je dormais comme un nouveau-né.

-concession (malgré quoi ?) : Malgré le bruit, je parvins à m’endormir.

-Condition ou hypothèse (à quelle condition ?) : Je dormirai à condition que le silence se

fasse. Si la lune brillait, je distinguerais le paysage.

Remarque : Quand un CC n’est pas supprimable ni déplaçable, on l’appelle complément essentiel.

Classes possibles du complément circonstanciel :

-Un groupe nominal : Deux bouquets d’arbres se balançaient dans le vent.

-Un pronom : J’y entrai. Je pénétrai dans la pièce où le désordre régnait.

-Un adverbe : Souvent, je regardai dehors.

-Une proposition subordonnée : Quand le vent souffle, les branches s’agitent.

-Un groupe infinitif : J’écartai mes rideaux avant de me mettre au lit.

-Un gérondif (= en + radical du verbe + -ant) : En regardant dehors, j’aperçus une ombre.

II - LES FONCTIONS AUTOUR DU NOM

1 – Déterminant (à la fois classe et fonction):

5

6

6

7

7

1

/

7

100%