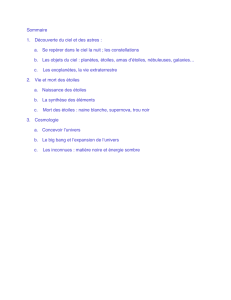

CP Nature Van Eck FR

Communiqué de presse

Bruxelles, le 8 janvier 2015

Des chercheurs belges et français réussissent à mesurer la température au cœur des

étoiles

Des chercheurs de l’Université libre de Bruxelles et de l’Université de Montpellier

réussissent, pour la première fois, à mesurer la température au cœur de certaines étoiles et

à mesurer leur âge. Leur étude est publiée dans la revue Nature de ce 8 janvier 2015.

En 1926, l’astrophysicien Sir Arthur Eddington écrivait dans son ouvrage The internal

constitution of the stars: « A première vue, il semble que l’intérieur du soleil et des étoiles soit

moins accessible que n’importe quelle autre région de l’Univers. Quelle instrumentation

pourrait percer les couches externes des étoiles et tester les conditions régnant à

l’intérieur ? ».

Près de 90 ans plus tard, cette question a reçu un début de réponse, grâce aux travaux

d’une équipe de 6 astrophysiciens de l’Institut d’Astronomie et d’Astrophysique, Faculté

des Sciences de l’Université libre de Bruxelles et du Laboratoire Univers et Particules

de l’Université de Montpellier, qui sont parvenus à mesurer la température au cœur de

certaines étoiles, et à mesurer leur âge.

Ces mesures utilisent des isotopes

1

d’éléments chimiques particuliers (comme

99

Tc et

93

Nb),

qui jouent le rôle de thermomètre et d’horloge, et dont les chercheurs ont déterminé les

abondances à la surface des étoiles. Ils ont pour cela utilisé le spectrographe HERMES

(installé sur le télescope Mercator de la KULeuven à La Palma, Iles Canaries), construit

grâce à une collaboration impliquant principalement la KULeuven, l’ULB et l’Observatoire

Royal de Belgique.

Les températures mesurées par les astrophysiciens concernent les couches profondes des

étoiles où se déroule la synthèse des éléments plus lourds que le fer. Ces éléments lourds,

après avoir été transportés à la surface de l’étoile par un processus de mélange, seront

éjectés dans le milieu interstellaire à la fin de la vie de l’étoile. Ils rejoindront le milieu

interstellaire et les grands nuages qui le composent et à partir desquels naissent de

nouvelles étoiles. Ce scénario se produisit pour notre Soleil il y a quatre milliards et demi

Département

Relations

Extérieures

Service Communication Recherche

Nancy Dath, T : +32 (0)2 650 92 03, +32 (0) 473 97 22 56

M : ndath@ulb.ac.be

Nathalie Gobbe, T : +32 (0)2 650 92 06, +32 (0)474 84 23 02

M : ngobbe@ulb.ac.be

d’années. Les éléments plus lourds que le fer que nous utilisons aujourd’hui sur la Terre

dans de nombreuses applications technologiques (comme le niobium dans les aimants

puissants, ou le cérium dans les pots catalytiques) ont suivi ce même chemin.

C’est donc l’origine de tous ces éléments qui se voit ainsi mieux comprise par cette étude qui

vient de paraître dans la revue scientifique Nature du 8 janvier 2015.

The temperature and chronology of heavy-element synthesis in low-mass stars

P. Neyskens

1

, S. Van Eck

1

, A. Jorissen

1

, S. Goriely

1

, L. Siess

1

& B. Plez

2

In Nature, 8 janvier 2015

1. Institut d’Astronomie et d’Astrophysique, Université libre de Bruxelles (ULB), CP 226,

1050 Bruxelles, Belgium.

2. Laboratoire Univers Particules de Montpellier, Université Montpellier 2, CNRS, F-

34095 Montpellier, France.

Contact scientifique :

Sophie Van Eck, Institut d’Astronomie et d’Astrophysique, Université libre de Bruxelles

+ 32 (0)2 650 28 63 ou s[email protected]

Plus de précisions sur cette recherche :

Même si quasiment tous les éléments chimiques plus lourds que l’hélium sont fabriqués par

les étoiles

2

, le détail de cette « nucléosynthèse » nous est à priori inaccessible, puisqu’elle

se produit au cœur des étoiles, alors que seules les couches externes (les atmosphères) des

étoiles sont observables.

Plus précisément, la moitié des éléments chimiques plus lourds que le fer est fabriquée par

des étoiles ressemblant au Soleil, mais dans une phase avancée de leur évolution : elles

sont alors des étoiles géantes rouges. Le Soleil passera par cette phase dans environ 4

milliards d’années.

Au cœur de telles étoiles, des neutrons sont capturés par les noyaux de fer présents dans

l’étoile depuis sa formation, pour former des éléments de plus en plus lourds, jusqu’au plomb

et au bismuth, les plus lourds éléments stables.

La température à laquelle se produisent ces réactions conditionne la réaction nucléaire qui

produit les neutrons à l’origine de la nucléosynthèse : si la température est supérieure à 300

millions de degrés, les neutrons sont produits par une réaction impliquant

22

Ne, dans le cas

contraire, ils proviennent de

13

C. Mais cela nous ramène au problème d’Eddington : comment

mesurer la température au cœur d’une étoile ?

La mesure de la fraction de l’élément Zr existant sous la forme de son isotope

93

Zr est très

sensible à la température. Malheureusement, il est impossible de mesurer l’abondance de

93

Zr dans les étoiles. Par chance, le

93

Zr est instable et se désintègre en 1.5 millions

d’années en

93

Nb, le seul isotope stable de l’élément Nb. Trouver des étoiles qui ont fabriqué

des éléments lourds il y a plus de 1.5 millions d’années n’est pas chose aisée, car ces

étoiles continuent leur évolution : elles ont pu éjecter leur enveloppe et finir leur vie sous

forme d’une naine blanche difficilement détectable et sans trace visible de leur

nucléosynthèse passée.

Les astrophysiciens ont alors eu l’idée de mesurer les abondances dans des étoiles

appartenant à un systèmes binaire, dont une composante a été, dans un passé lointain, une

étoile géante rouge fabriquant des éléments lourds. En éjectant son enveloppe, elle a pollué

l’étoile voisine en éléments lourds : ce compagnon garde ainsi la trace d’une nucléosynthèse

passée, à quelques modifications près : tout le

93

Zr est devenu du Nb. La mesure du rapport

Nb/Zr donne accès à la température à laquelle le

93

Zr a été produit.

En pratique, la détermination des abondances à la surface des étoiles est réalisée par la

spectroscopie, en analysant les raies spectrales, véritables empreintes digitales que les

atomes impriment à la lumière avec laquelle ils interagissent. Ces signatures sont donc

présentes dans la lumière qui nous parvient de ces étoiles. On peut ainsi déterminer les

abondances des différents éléments chimiques présents à la surface des étoiles. Ces

abondances ont été ensuites comparées aux prédictions des modèles d’évolution des

étoiles, et aux modèles décrivant leur nucléosynthèse.

Les étoiles analysées ont révélé que la température de la nucléosynthèse est d’environ 100

millions de degrés. Cette mesure de la température interne des étoiles permet à son tour

d’affiner les modèles de nucléosynthèse, apportant l’identification de la source des neutrons

(la réaction

13

C +

4

He →

16

O + n) à l’origine de la fabrication de la moitié des éléments lourds

de l’Univers.

Les astrophysiciens ont également mis à profit l’instabilité du

93

Zr (il se désintègre en

93

Nb en

1.5 millions d’années) ainsi que l’instabilité du

99

Tc (il se désintègre en

99

Ru en 210 000 ans)

pour les utiliser comme chronomètres, de la même manière que la désintégration du

14

C en

14

N permet de dater les vestiges historiques. Ils ont mesuré les abondances de Nb et de Tc

dans des étoiles géantes rouges qui sont précisément en train de les fabriquer.

Ils ont donc pu déterminer que les étoiles qui fabriquent ces éléments lourds ont passé entre

1 et 3 millions d’années dans cette phase de leur évolution. Ils ont aussi remarqué une

corrélation entre l’âge mesuré et l’excès infrarouge de ces étoiles. L’excès infrarouge traduit

la présence de gaz et de poussières éjectés par l’étoile géante. Plus l’étoile est évoluée

(c’est à dire âgée), plus on s’attend à ce que d’importantes quantités de matières aient été

éjectées : c‘est en effet la corrélation qui a été observée. Cette corrélation est une

découverte importante, car l’excès infrarouge est beaucoup plus facilement mesurable que

les abondances d’éléments comme le Tc ou le Nb. A l’avenir, un étalonnage temporel de la

phase géante de ces étoiles pourra donc être réalisé.

Notes:

1. Un élément chimique est caractérisé par son nombre de protons. Le nombre de neutrons

peut varier pour un même élément, on dit alors qu’il possède différents isotopes. Par

exemple, le carbone a normalement 6 protons et 6 neutrons (on écrit

12

C, où l’exposant

précédant le symbole de l’élément est la somme du nombre de protons et de neutrons) mais

peut parfois avoir 7 (

13

C), ou même 8 neutrons (

14

C).

2. Le Big Bang a essentiellement produit de l’hydrogène et de l’hélium.

1

/

4

100%