Evolution de l`avifaune en Dyle : un espoir ?

1

Evolution de l’avifaune en Dyle : un espoir ?

par Marc Walravens

La vallée de la Dyle entre Wavre et Leuven est une zone naturelle unique en Brabant et

relativement bien préservée. Le fond de la vallée, quasiment non bâti, est traversé de peu de

routes et la rivière y coule librement, parmi des milieux semi-naturels riches et variés. Cette

richesse et diversité augmentent encore en y associant les zones non urbanisées des plateaux

voisins et des vallées adjacentes : zones humides (étangs, marais, prairies et bois alluviaux),

forêts et bois variés, zones agricoles ouvertes, grands parcs privés et même quelques

reliques de bruyères. Un tel maillage écologique recèle une belle biodiversité, notamment au

niveau de l’avifaune.

« Vogels in het Dijleland » (H

ENS

, 2000), rapporte 271 espèces d’oiseaux observées dans la

partie flamande de la région de la Dyle

1

, dont 109 nicheuses. S’y ajoutent 25 espèces

exotiques échappées de captivité ou introduites par l’homme, dont 7 se reproduisent.

L’avifaune dans la partie wallonne arbore une richesse comparable : l’ « Avifaune des Oiseaux

nicheurs de Belgique »

(D

EVILLERS

& al., 1988)

renseigne environ 107 espèces

nicheuses

2

.

Globalement, en Belgique

comme ailleurs, la richesse de

l’avifaune et sa diversité sont

de plus en plus menacées et le

nombre d’espèces qui

disparaissent de régions

entières ou dont les effectifs

régressent de façon alarmante sont légions (cf. Figure 1).

La nature en Dyle étant plutôt bien préservée et faisant même l’objet de soins particuliers

pour y maintenir et y développer la biodiversité, il est légitime de se demander comment y

évolue l’avifaune ?

L’inventaire mené de 2001 à

2005 dans le cadre du nouvel

atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie est optimiste, puisqu’il a permis de recenser 113

1

Le nombre d’espèces varie légèrement selon la nomenclature utilisées, certaines espèces étant parfois considérées

comme sous-espèces.

2

Sur base des carrés Hamme-Mille, Chaumont-Gistoux et Wavre. Inventaire réalisé principalement de 1973 à 1977.

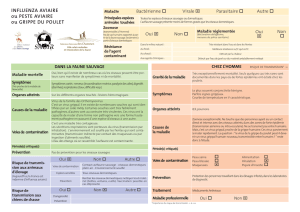

Figure 1 Evolution des populations d’oiseaux commun dans l’Union Européenne

(http://ec.europa.eu/environment/indicators/pdf/leaflet_env_indic_2009.pdf)

2

espèces nicheuses dans la partie wallonne de la Dyle. L’analyse détaillée des résultats est

pourtant bien moins réjouissante car si le nombre d’espèces est resté stable, nombre d’entre

elles sont au bord de l’extinction. En fait, la réponse des oiseaux à la situation

environnementale actuelle est très différente selon les groupes d’espèces envisagés.

Comme mentionné dans le graphe à la figure 1, les régressions les plus alarmantes ces

dernières années concernent les oiseaux des milieux agricoles ouverts (champs, cultures,

pâtures) : alouettes, pipits, bruants, moineaux et linottes se font de plus en plus rares ou ont

déjà disparu. A titre d’exemple, le Pipit farlouse, petit passereau inféodé aux prairies et

bords de chemin herbeux était estimé à plus de 125 couples nicheurs sur 80 km² en 1977. En

2005, à peine 3 couples ont été retrouvés. Par contre, la population de la Bergeronnette

printanière, une espèce proche, semble stable. En fait, la bergeronnette s’est adaptée à son

nouvel environnement et niche aujourd’hui en cultures de céréales, parfois de betteraves,

alors que ce n’est pas le cas du pipit, qui a disparu avec les pâtures et les herbes folles.

Si pour cette espèce la régression est générale sur toute la zone étudiée, pour d’autres,

comme le Bruant proyer ou l’Alouette des champs, le recul est variable selon les endroits.

Ainsi, le plateau agricole situé à l’est de Gottechain est le dernier bastion du Bruant proyer

dans la région et conserve une belle population d’Alouettes (14 couples au km²), alors que sur

le plateau de Bossut tout proche, le bruant a disparu et l’alouette y est rare. Il est probable

que cela tient en grande partie aux conditions de culture locales (pesticides, jachères,

tournières, bords de chemins etc.)

Un deuxième groupe d’oiseaux en forte régression est constitué de migrateurs au long cours,

hivernant généralement en Afrique, souvent au sud du Sahara. Ces espèces se rencontrent

tant dans des milieux ouverts (Tarier pâtre), que boisés (Pouillot siffleur, Pipit des arbres,

Rougequeue à front blanc) ou humides (Rousserolle turdoïde, Locustelle luscinoïde). Certaines

d’entre elles étaient encore bien représentées en 1977 mais toutes ont (quasi) disparu

aujourd’hui. Pour la première fois, en 2009, aucun territoire de nidification n’a pu être

confirmé pour le Loriot, ni pour la Tourterelle des bois, et

la population du Coucou gris se réduit à une peau de chagrin

et désormais limitée aux milieux les plus favorables dans le

fond de la vallée de la Dyle. La plupart de ces espèces

migratrices ne parviennent plus à faire face à la

détérioration ou disparition de leurs milieux de nidification

en Europe, d’hivernage en Afrique et aux agressions qu’elles

subissent pendant les migrations.

Les causes de régression sont parfois plus spécifiques ou

inconnues. Ainsi, le Rossignol, hivernant en Afrique

méridionale, est désormais éteint en Dyle, alors que sa

cousine la Gorgebleue, qui passe la mauvaise saison dans le

Figure 2 Gorgebleue à miroir blanc

(Aquarelle M. Walravens)

3

nord-est du continent africain, fut en augmentation à la fin du 20

e

siècle et semble

actuellement stable. Pourtant les milieux occupés par le Rossignol il y a 15 ans à peine n’ont

apparemment pas évolué.

En fait, certaines détériorations du milieu nous sont à peine perceptibles : une évolution

subtile des espèces végétales peut amener des bouleversements dans l’entomofaune et,

quasiment sans que nous ne nous en rendions compte, la disparition des sources de nourriture

pour telle ou telle espèce spécialisée. D’une façon générale d’ailleurs, la spécialisation des

espèces s’accroît en période de reproduction et les modifications du milieu, aussi futiles

soient elles, n’en sont que plus dramatiques. C’est probablement pour cette raison que le

Tarier des prés a disparu et que le Tarier pâtre ne parvient pas à reconstituer ses effectifs,

malgré la restauration de prairies de fauches.

Heureusement, tout le tableau n’est pas aussi noir. D’une façon générale, certaines

populations d’anatidés ainsi que les rapaces se portent relativement bien.

Grâce à la protection dont ces derniers bénéficient désormais, les populations d’oiseaux de

proie, décimées pendant des décennies, ont pu en partie se reconstituer au cours de ces 30

dernières années. Ainsi, alors que la population de la Buse variable était estimée entre 1 et 5

couples sur 80 km² en 1977, l’inventaire de 2005 l’estime à une quinzaine de couples. Faucons

hobereaux, Eperviers et Autours sont des nicheurs bien établis et depuis quelques années, le

Faucon pèlerin est vu de plus en plus régulièrement en dispersion postnuptiale et un couple

non nicheur est même établi à Leuven. Petite ombre au tableau, le Busard des roseaux, rapace

migrateur nichant dans de vastes roselières, se reproduisait en Dyle dans les années

septante, mais n’y niche plus aujourd’hui. Par contre le Busard cendré, un oiseau rare,

autrefois nicheur sporadique (1943, 1956), fréquente annuellement les grandes plaines

agricoles et niche en très petit nombre dans les champs de céréales. En 2000, un couple s’est

reproduit à Beauvechain.

Les populations nicheuses et hivernantes d’anatidés sont typiquement tributaires de la

qualité de l’eau et de zones de quiétude. Il est par exemple remarquable de constater que

seulement 0 à 2 couples de fuligules se reproduisent à l’étang de Pécrot, où vit une

importante population de poissons fouisseurs : ceux-ci, par leur mode de vie, rendent l’eau

trouble et empêchent le développement d’une faune et d’une flore aquatiques favorables à la

biodiversité. Par contre, au marais de Laurensart, à la végétation plus variée et à l’eau plus

limpide, ce ne sont pas moins d’une vingtaine de couples de Fuligules morillons et une douzaine

de Fuligules milouins qui nichent avec succès. S’il fallait encore démontrer l’importance de la

qualité de l’eau sur la biodiversité, l’exemple du Grootbroek à Sint-Agatha-Rode est sans

équivoque : cette ancienne pisciculture, rachetée il y a quelques années par la Région

4

flamande, a été vidangée au printemps 2005 pour en éliminer la population de poissons

fouisseurs. Alors qu’à peine l’un ou l’autre couple de Fuligule morillon ou de Grèbe huppé s’y

reproduisait, l’avifaune aquatique explose dès 2006 : Grèbes huppés et castagneux, Canards

colvert et chipeaux, Fuligules milouins et morillons s’y reproduisent en quantité et même un

couple de Sarcelles d’été y mène à bien une nichée. Dès l’hiver suivant, des Cygnes de Bewick

passent la mauvaise saison sur le site, ce qui n’était plus arrivé depuis près de 20 ans.

En dehors de la période de nidification, les populations d’oiseau d’eau sont également

nettement plus nombreuses depuis la mise en réserve et la gestion appropriée des étangs en

région flamande. La Dyle constitue à nouveau une zone d’hivernage importante en Belgique et

majeure en Brabant : centaines de Canards chipeaux, souchets, de Sarcelles d’hiver et de

Fuligules milouins et morillons et dizaines de Canards siffleurs, pilets et de Tadornes de

Belon.

Il est par ailleurs intéressant de noter que, depuis que le lâcher de Canards colverts à des

fins cygénétiques n’est quasi plus pratiquée, cette espèce n’est plus dominante et est même

régulièrement surpassée en nombre par le Canard chipeau.

L’évolution des populations d’oiseaux d’eau n’est effectivement pas uniquement liée à la

qualité de l’eau et à l’absence de dérangement : il y a également une extension ou un

déplacement de certaines populations orientales d’anatidés vers nos contrées. Ainsi, le

Fuligule morillon, qui n’était qu’un migrateur de printemps en Dyle dans les années 60, s’est

établi comme nicheur vers 1977 et est désormais devenu une espèce « banale ». Il en est de

même du Canard chipeau.

Les ambitieuses mesures environnementales prises en faveur de certaines zones humides en

Europe et la protection dont bénéficient désormais la plupart des grands échassiers portent

leur fruit. Ainsi, le Héron cendré est à nouveau un nicheur bien représenté dans notre région

Figure 3 Tadorne de Belon (Aquarelle M. Walravens)

5

et la Grande Aigrette, autrefois visiteur exceptionnel, est désormais un hôte régulier tout au

long de l’année avec une présence croissante à chaque migration (60 ex au dortoir de

Neerijse en octobre 2009 !). L’observation de ces espèces, tout comme celle régulière du

Butor étoilé (jusque 4 ex visibles en bordure du même plan d’eau) ou celle irrégulière des

Cigognes blanches et noires, des Hérons pourprés et garde bœufs, de la Spatule blanche, de

l’Aigrette garzette et même de l’Ibis falcinelle témoignent de l’attractivité des zones

humides de la vallée sur ces grands migrateurs.

Le réchauffement du climat est de plus en plus évoqué comme l’une des causes de l’évolution

de l’avifaune, notamment par le biais de la modification de la flore, des populations d’insectes

qui en dépendent, et donc de la nourriture disponible pour quantité d’oiseaux. Peut-être faut-

il voir là une des causes de la disparition du Pipit farlouse ou de la Pie-Grièche grise ou de

l’apparition de la mystérieuse Bouscarle de Cetti, cette fauvette aquatique méridionale

sédentaire apparue fin des années septantes, puis disparue suite à une succession d’hivers

froids avant de refaire un retour en force il y a quelques années.

Des modèles mathématiques complexes ont été utilisés pour simuler l’évolution de l’avifaune

européenne suite au réchauffement global probable du climat. Ce ne sont là que des

simulations, mais le bouleversement de l’avifaune serait considérable au cours du siècle à

venir : apparition ou retour comme nicheur d’espèces auxquelles nous rêvons parfois comme le

Guêpier d’Europe, la Huppe fasciée, le Merle de roches ou le Pipit rousseline et disparitions

d’espèces plus communes comme la Locustelle tachetée, le Pouillot fitis ou la Mésange boréale

(H

UNTLEY

& al., 2007).

On ne pourrait clôturer ce bref aperçu sur l’ évolution de l’avifaune de la Dyle sans évoquer le

cas des oiseaux exotiques échappés ou volontairement introduits et qui se reproduisent

désormais librement. Le cas de la Perruche à collier reste actuellement assez circonscrit

(Pécrot, Néthen et Hamme-Mille) et a probablement peu d’impact sur l’avifaune locale. Par

contre deux grandes espèces d’anatidés, la Bernache du Canada et l’Ouette d’Egypte ont

développé des populations importantes (dortoirs de respectivement plus de 500 et près de

100 ex) qui ont probablement un impact négatif pour les espèces indigènes : dérangement

pendant la nidification, eutrophisation des eaux (dortoirs).

En conclusion, le bilan de l’évolution de l’avifaune dans la région de la Dyle est plutôt en demi-

teinte : si le nombre d’espèces nicheuses et observées est relativement stable et si les

effectifs de certaines d’entre elles progressent (certains anatidés, grands échassiers,

rapaces), de nombreuses espèces, principalement celles des milieux agricoles ouverts et les

migrateurs au long cours sont au bord de l’extinction ou ont déjà disparu.

6

6

7

7

1

/

7

100%