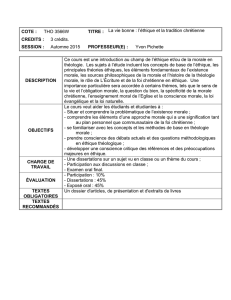

initiation éthique sjr

1

FOCALE - 2011

Introduction à la Théologie Morale

Père Stéphane-Jacques Ruchon

Nature, tâche et défis de la théologie morale dans le contexte contemporain

Introduction :

Depuis une trentaine d’année, la réflexion « éthico-morale » a connu de nombreux soubresauts...

Longtemps, accusée de vouloir « brider » la liberté individuelle, la « morale » semble, aujourd’hui, connaître

un certain attrait.

On constate, donc, aujourd’hui, un « retour de l’éthique » dans les sociétés occidentales.

Plusieurs éléments contribuent à ce « retour de l’éthique » :

La « montée en force » de la rationalité scientifique et technique était venue remettre en cause le prestige des

autorités morales traditionnelles et leurs modes de raisonnement. Mais les questions posées par le développement de

découvertes techniques aux effets imprévisibles ont, à nouveau, suscité la réflexion éthique (nucléaire, bioéthique,

neurosciences…).

La rationalité scientifique montre alors sa limite lorsqu’elle force la société à s’interroger sur le bien fondé

de la recherche et de son usage.

D’un point de vue, à la fois morale et social, devons-nous mettre en œuvre ce que nous pouvons désormais

faire sur le plan « technique » : (insémination artificielle, clonage thérapeutique et/ou reproductif,

nanotechnologie…) ?

Par ailleurs, la montée de l’individualisme – grande réalité sociologique de notre époque – a été rendu

possible par la défense de l’autonomie du sujet et le développement de sa responsabilité.

2

Mais, cette montée de l’individualisme, a eu également pour effet de « remettre en question », pour ne pas

dire, de rendre « problématique », la Défense de valeurs communes.

« Valeurs communes », qui semblaient, fortement établies, depuis de nombreuses décennies, et, pleinement

nécessaires au « vivre-ensemble » et à la société toute entière.

Se pose alors une question « redoutable » :

Comment donner « sens » aux évolutions du droit et élaborer des normes sociales – sans lesquelles notre vie

commune serait livrée aux logiques les plus arbitraires – si nous pensons et admettons que toutes les positions se

valent et que nous doutons de pouvoir nous mettre d’accord sur une éthique commune (question de l’euthanasie…) ?

Enfin, la nécessité, où est mis désormais l’individu, de se forger ses « propres convictions éthiques » n’est pas

sans laisser nombre de personnes désemparées devant ce « fardeau » (pardonner-moi l’expression) de la liberté et

pousse certains dans une recherche de modèles « tout faits » et de prescriptions sécuritaires.

Le paradoxe est que nous sommes devant la nécessité de trouver de nouveaux repères au moment même où le

paysage éthiques semble plus fragmenté que jamais…

Vous l’aurez compris, plutôt que de « retour à l’éthique », sans doute vaut-il mieux parler d’une nouvelle

prise de conscience de ce qui n’a jamais cessé de nous habiter : la nécessité pour les hommes de faire des choix, de

décider et d’agir en fonction de certains critères.

Si la « morale sort de l’ombre », pour reprendre l’expression de Paul VALADIER, c’est parce que la liberté a

ses exigences, et que l’une d’elles est de nous rappeler à notre condition « d’être morale » (dans les deux acceptions

du terme).

Mais, c’est aussi, parce que les facteurs qui ont consacré le « discrédit » de la morale se trouvent, à leur tour,

interrogés et remis en question.

Un tel besoin, une telle nécessité de la réflexion morale et éthique, dans notre société contemporaine,

n’épargne pas la communauté croyante.

Les défis nouveaux posés par la situation culturelle et sociale actuelle, par le développement technique et

scientifique, et par le pluralisme des valeurs, ne peuvent pas manquer d’atteindre la manière dont la théologie morale

essaye de penser son discours et « de rendre compte de l’espérance » qui nous habite (1.P. 3,15).

L’objet de la théologie morale est, précisément, de réfléchir aux dimensions « pratiques » de la vie humaine et

de la « régulation de son agir », à la lumière de la foi au Dieu Trinité, révélé en Jésus-Christ.

Elle est une réflexion sur la vie morale « qui accueille et interroge la Révélation divine et répond en même

temps aux exigences de la raison humaine » (Jean-Paul II, in : Veritatis Splendor, lettre encyclique sur la question

morale, 1993).

Et, Jean-Paul II, d’ajouter (V. S. n°29) : « La Théologie morale est une réflexion sur la moralité, c’est-à-dire

le caractère bon ou mauvais des actes humains et de la personne qui les pose, et, en ce sens, elle concerne tous les

3

hommes. Mais c’est aussi une « théologie », car elle reconnait le principe et la fin de l’agir moral en Celui qui

« seul est le bon et qui, en se donnant à l’homme dans le Christ, lui offre la béatitude de la vie divine ».

Dans le débat « morale » contemporain, nul doute, que la tradition chrétienne, et la réflexion de l’Eglise, ont

beaucoup à apporter…

L’objet de ce cours d’introduction, n’est pas de traiter de toutes les questions éthiques contemporaines, ni

même, de vous donner un recensement de toutes les prises de position de l’Eglise sur tel ou tel sujet.

Je voudrais, simplement, tenter de vous donner des outils… Des outils, des jalons fondamentaux pour

l’élaboration d’un jugement moral dans le cadre de la tradition chrétienne.

Ce cours n’est donc qu’une « introduction », comme son nom l’indique… Une introduction à un module

spécifique qui, l’an prochain, tentera de repérer tout les éléments à prendre en compte, ou de dimensions à examiner,

pour poser un « choix éthique » et parvenir à un « agir juste » sur « les chemin de la vie bonne ».

Seront abordés dans le module, dit spécifique, la place de l’Ecriture dans le raisonnement moral, les

enseignements de l’histoire et de la Tradition, la pertinence de la Loi Naturelle, la place de la Raison et de la

Révélation, la notion de personne humaine, le dialogue de la Loi et de la Conscience, les vertus, les relations de la

Morale et de la spiritualité, les dimensions ecclésiales et sociales de l’agir chrétien.

Tous ces éléments, seront à prendre en compte dans notre réflexion. Notons d’emblé, qu’ils ne seront pas,

simplement, juxtaposés, mais devront être perçu dans leur cohérence, au sien d’une architecture d’ensemble qui en

donnera le sens.

L’éthique, ou la morale fondamentale, peu importe à ce stade le vocable utilisé, s’efforce de réfléchir aux

conditions d’une décision droite et d’une action juste.

Or, les fruits de la réflexion philosophique contemporaine, mais aussi, les enseignements de la tradition

chrétienne, nous ont appris que toute décision morale est le résultat d’une « délibération de la raison » qui suppose

une appréciation de la réalité et de la question éthique posée, une évaluation des principes en jeu et de leurs conflits

possibles, et une prise en compte des circonstances particulières de l’action à entreprendre ou à éviter.

La réflexion morale en situation doit toujours, en fin de compte, articuler l’appréciation des éléments objectifs

et celle des éléments subjectifs et contingents de l’action.

A tous les niveaux de leur élaboration, une décision et un acte éthiques ne sont jamais, simplement, la

déduction directe d’un principe général à une situation particulière, ils supposent, toujours, une interprétation, une

réflexion, un jugement éthique, une « herméneutique ».

La branche de la philosophie appelée « herméneutique », qui s’est d’abord, intéressée à l’interprétation des

textes bibliques, se préoccupe, précisément, des conditions de l’interprétation et de sa validité.

Cette discipline philosophique nous sera d’un grand secours, pour penser de manière rigoureuse la démarche

de la théologie morale, car elle nous a rendus sensibles à l’enracinement culturel, social et historique de toute prise

de décision.

Sans nier l’existence ou la possibilité d’atteindre la vérité, elle nous préserve du danger du positivisme et de

tout dogmatisme.

Si, comme le souligne le théologien Claude GEFFRE : « La théologie est de bout en bout une entreprise

herméneutique », puisqu’elle s’efforce de rendre compte de l’expérience croyante à la lumière de l’Ecriture et de la

Tradition. C’est, d’autant plus vrai, pour la théologie morale qui doit traiter de questions pratiques, par définition,

historiques et contingentes.

4

L’Ecriture, elle-même, est-il besoin de le rappeler, est une interprétation, d’ailleurs plurielle et inspirée par

l’Esprit-Saint, de l’expérience des apôtres et du peuple de Dieu, qui demande, encore, a être interprétée.

Quant à la Tradition de l’Eglise, elle constitue comme l’expérience accumulée et authentifiée du discernement

des générations qui nous ont précédées dans la foi.

Cette Tradition qui nous précède, et qui nous lie, doit, toujours, être reprise de manière créatrice, en fonction

des circonstances changeante du monde, pour que nous puissions, comme nous y invite le Christ, lui-même, tirer de

notre Trésor du neuf et de l’ancien (Mt. 13,52).

Pour mener à bien ce discernement pratique, nous pourrons, et devrons, nous appuyer sur quatre sources : La

Parole de Dieu, la Tradition de l’Eglise et le Magistère, la Raison humaine et l’expérience.

Chacune de ces sources appelle une opération d’interprétation et renvoie, sans cesse, aux autres sources avec

lesquelles elle est en interdépendance

C’est pourquoi la théologie morale peut se comprendre comme une Triple Herméneutique corrélée de la

Parole de Dieu, de la tradition chrétienne et de l’expérience croyante.

Ce cours traitera plus particulièrement de la Nature et de la Tâche de la Théologie Morale dans le contexte

contemporain.

La suite de ce cours (module spécifique) traitera, premièrement, de l’Herméneutique de la Parole de Dieu,

puis, de l’Herméneutique de la Tradition et enfin, de l’Herméneutique de l’Expérience croyante. Une dernière partie,

reprendra ces éléments pour mettre en évidence la dimension fondamentalement ecclésiale et sociale de l’agir

chrétien.

Nature, tâche et défis de la théologie morale dans le contexte contemporain

A : Repères historiques, définitions, sources et enjeux actuels de la théologie morale

A-I : Repères historiques et définitions

A-I-a : Des « pénitentiaux » aux « manuels de théologie morale » ; A-I-b : Le renouveau de la théologie morale

depuis Vatican II ; A-I-c : Le débat entre éthique autonome et éthique de la Foi ; A-I-d : La recherche d’une synthèse

entre éthique autonome et éthique de la Foi ; A-I-e : Un essai de définition : La théologie de la médiation ; A-I-f : La

vie éthique : Un exemple de réinterprétation de l’existence selon la Foi

A-II : Les sources de la théologie morale et la responsabilité du théologien moraliste

A-II-a : L’Ecriture Sainte ; A-II-b : La raison et les sciences humaines ; A-II-c : La tradition ecclésiale ; A-II-d :

L’expérience croyante ; A-II-e : Résumé : la responsabilité du théologien moraliste : Une quadruple écoute, un appel

au discernement

A-III : Les défis de la théologie morale dans le contexte contemporain

A-III-a : Un paradoxe : Une morale désirée et rejetée ; A-III-b : Le pluralisme comme horizon de l’existence et

l’invitation à la cohérence personnelle ; A-III-c : La sécularisation et le risque de privatisation de la foi ; A-III-d : Les

métamorphoses de l’individualisme et l’affirmation de la personne ; A-III-e : Les normes collectives en difficulté, la

question de la participation à un avenir commun

B : La démarche éthico-morale et la place de la théologie

B-I : L’émergence de la question morale : L’humanisation

5

B-I-a : L’éveil de l’enfant à la vie humaine ; B-I-b : Les expériences de l’intolérable et les normes morales ; B-I-c :

Les perceptions de l’humain au-delà des conventions sociales

B-II : La dynamique phénoménologique de la vie éthico-morale (schéma 1)

B-II-a : La visée éthique ; B-II-b : La loi morale ; B-II-c : La sagesse pratique ;

B-III : La théologie morale comme triple herméneutique (schéma 2)

B-III-a : Herméneutique de la Parole de Dieu ; B-III-b : Herméneutique de l’expérience croyante ; B-III-c :

Herméneutique de la tradition chrétienne

Nature, tâche et défis de la théologie morale dans le contexte contemporain

La visée de ce cours d’introduction est de situer la nature, les tâches et les défis de la théologie morale dans

le contexte contemporain.

Pour comprendre la situation qui est la nôtre et pour parvenir à définir la théologie morale, il nous faut faire

un peu d’histoire.

Ce détour est notamment nécessaire pour expliquer en quoi la théologie morale a vécu et continue de vivre

depuis une quarantaine d’année une véritable révolution qui n’est pas sans susciter de nouveau débats.

Nous verrons ensuite quelles sont les sources et les attitudes requises pour faire œuvre de théologie au sujet

des questions morales.

Cela nous permettra de voir quels sont les défis qui se posent aujourd’hui dans cette discipline, attentive à

aider les chrétiens, et, au-delà, tous les hommes, dans les interrogations éthiques qui sont les leurs.

A : Repères historiques, définitions, sources et enjeux actuels de la théologie morale

A-I : Repères historiques et définitions

A-I-a : Des « pénitentiaux » aux « manuels de théologie morale »

La notion de théologie morale est apparue tardivement dans la tradition théologique.

Certes, la Bible et les Pères de l’Eglise parlent des conséquences éthiques de la vie croyante, mais cette

réflexion « sur les intérêts pratiques de la vie chrétienne » est intégrée dans une réflexion théologique plus large sur

les mystères de la foi (cf. les catéchèses pour les néophytes).

Le théologien médiéval, Alain de Lille (1130-1203) distinguait entre la théologie dogmatique, qui s’intéresse

aux croyances chrétiennes, et la théologie morale, qui s’intéresse aux actes, mais c’est à la fin du XVIème siècle,

après le Concile de Trente, concile de la Contre-Réforme (1545-1563), qu’elle s’est imposée comme une discipline

théologique à part entière.

L’expression « théologie morale » est devenue courante dans la tradition catholique depuis ce temps.

Pour info : La tradition Protestante, lui préfère l’expression « éthique chrétienne ».

Avant cette date, cependant, le développement du sacrement de la pénitence et de la réconciliation avait

donnée lieu au premier développement déterminant de la réflexion théologique en matière de morale.

Du VIème au IXème siècle, la pratique de la confession privée et répétée à un confesseur (qui trouve son

origine dans les monastères irlandais et gallois) s’étend à toute l’Europe, notamment par le biais des moines

missionnaires de saint Colomban.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

1

/

34

100%