30 PLANTES UTILES

Paul-Victor Fournier

30 PLANTES UTILES

Herbes, arbres, plantes alimentaires :

leur histoire, leurs vertus

Introduction de Clotilde Boisvert

Sommaire

Introduction par Clotilde Boisvert .................................................... I

Achillée millefeuille ........................................................................ 7

Amandier .......................................................................................... 13

Angéliques ........................................................................................ 18

Arnica ................................................................................................. 24

Aubépine ........................................................................................... 31

Bouleau .............................................................................................. 37

Bruyères ............................................................................................. 41

Camomilles ....................................................................................... 45

Cassis ................................................................................................. 52

Citronnier et Oranger ..................................................................... 55

Consoude ........................................................................................... 65

Eucalyptus ......................................................................................... 70

Fenouil ............................................................................................... 73

Genévrier ........................................................................................... 79

Laurier ............................................................................................... 92

Lavandes ........................................................................................... 94

Marronnier d’Inde ........................................................................... 101

Mélisse ............................................................................................... 105

Menthes ............................................................................................. 110

Olivier ................................................................................................ 121

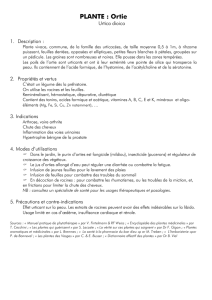

Orties .................................................................................................. 126

Pervenches ........................................................................................ 135

Pins et sapins ................................................................................... 138

Plantains ............................................................................................ 146

Romarin ............................................................................................. 152

g

Ronces ................................................................................................ 154

Rosiers, églantiers ............................................................................ 160

Sauges ................................................................................................ 171

Sureaux .............................................................................................. 180

Vigne .................................................................................................. 190

30 PLANTES UTILES

Introduction

Le chanoine Paul- Victor Fournier était un grand botaniste. La

première édition de son ouvrage fondamental, le Dictionnaire des

plantes médicinales et vénéneuses de France, date de1947. Il a comblé

d’aise les botanistes, les phytothérapeutes, tous les amoureux des

plantes. Avoir sous la main ce qui nous reste de tant de recherches

faites tout au long des siècles, des propriétés, dûment expérimen-

tées, des plantes médicinales, leurs noms vernaculaires et étrangers,

savoir, en détail, la façon de les distinguer les unes des autres et de

les utiliser, leur toxicité éventuelle: quelle richesse !

Ce livre restera une base privilégiée pour prendre conscience tant

des actions multiples de ces plantes qui sont notre quotidien que

du travail de nos ancêtres depuis les temps les plus anciens. Il n’a

ni vieilli ni démérité. Il décrit les mille cinq cents plantes médici-

nales de la flore française.

Cette « bible », nous avons voulu la rendre accessible à un public

plus large. Trente plantes ont été sélectionnées dans toutes les

régions de France, terre aux contrastes particulièrement affirmés.

Ce sont des plantes qui vous entourent : des étangs aux chemins,

du bord de mer à la garrigue, de la prairie à la montagne. Ce choix

englobe des herbes, des arbres et aussi des plantes usuelles, alimen-

taires même, jusqu’à celles, toxiques, qui sont néanmoins de grands

médicaments. Nous avons fait ce choix, difficile certes, mais pra-

tique, en favorisant les plantes exploitées à l’heure actuelle par les

phytothérapeutes*.

Clotilde Boisvert

*

Nous remercions le docteur Jean- Michel Morel, phytothérapeute

exerçant à Besançon où il a initié le DU de Phytothérapie, qui a bien

voulu revoir la liste de ces plantes, garantissant leur actualité au sein

de cette science.

I

et droguistes, les plus petits s’emploient dans la distillerie ; il s’en

fait une énorme consommation pour la fabrication des vermouths.

La vente en est donc considérable et les prix en sont élevés.

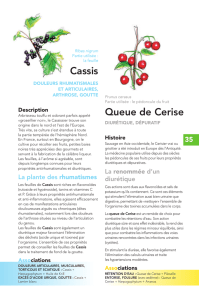

Cassis Ribes nigrum L.

Cassissier, Cassier, Groseillier noir, Cacis, Cassis à grappes ; all.: Scwarze Jo-

hannisbeere ; angl.: Black currant ; ital.: Ribes vero.

D’où vient ce curieux mot de Cassis ? On suppose qu’il est

d’origine poitevine et dérivé de Cassia, « casse », le Cassis ayant été

employé, dit-on, pour remplacer la casse. En tout état de cause, il

n’a rien à voir avec la ville de Cassis, dont le nom est d’origine phé-

nicienne, et il est beaucoup plus récent (esiècle).

Cet arbrisseau, connu de tous, qui peut atteindre 1,50 et même 2 m,

se signale par son odeur forte, aromatique ou désagréable suivant les

goûts, par ses feuilles parsemées en dessous, ainsi que les bourgeons,

de petites glandes jaunes résineuses, par ses fruits noirs en grappes

pendantes, à odeur également spéciale. Les fleurs se montrent en

avril-mai ; les fruits mûrissent en juillet-août. Spontané dans quelques

bois de Lorraine, d’Alsace, du Dauphiné, de Belgique et de Suisse, le

Groseillier noir se rencontre à l’état sauvage depuis la Grande-Bre-

tagne jusqu’en Mandchourie. Dans les régions méridionales, il n’existe

que cultivé ; entre celles-ci et son aire naturelle, on le trouve assez sou-

vent subspontané ou naturalisé dans les haies, les bois humides, les

aulnaies, les marécages et les fonds de vallées. Ses fleurs fournissent

aux abeilles un nectar qu’elles recherchent assez peu.

Historique Pas plus que ses deux congénères, le Cassis n’était

connu des Grecs ni des Romains. Originaire des régions septentrio-

nales, il ne commence à être mentionné que dans la première moitié

du e siècle. Rembert Dodoens (1583) en donne déjà une bonne

figure, tandis que Matthiole (1554), en Italie, ne le connaissait pas

encore. La première trace de l’emploi médicinal des feuilles comme

des fruits se rencontre chez le médecin Peter Forestus (1614) qui

raconte qu’ayant eu à soigner, vers la fin du siècle précédent, un

paysan n’ayant pas uriné depuis dix jours et qui, par avarice, avait

négligé de recourir au médecin, il lui administra une décoction de

sommités de Cassis, ce qui provoqua une abondante émission d’urine

sanguinolente. « Forestus, dit le DrH.Leclerc, considère ce remède

comme le plus actif pour combattre l’ischurie liée à la présence d’un

CASSIS

52

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%