adr-valeurs-croisees-jeanpierre

30

laurent Jeanpierre l’art contemporain au seuil de l’entreprise

Dans un article scientifique célèbre de la fin des années 1960, l’anthropologue

norvégien Fredrik Barth renouvelait profondément les conceptions communes

ou traditionnelles de ce qui fait l’identité des groupes humains. Il proposait

de penser l’identité culturelle ou ethnique non plus comme une somme de

traits définis et en nombre limité ou comme un réseau cohérent de pratiques,

mais comme le produit d’un travail constant et permanent d’établissement, de

maintien ou de transformation de frontières (boundaries). L’existence d’une unité

culturelle discrète ou d’un monde social relativement autonome présuppose

toute une activité de différenciation, « des processus sociaux d’exclusion et

d’incorporation », des pratiques d’identification et d’attribution, qui, selon

Barth, doivent constituer l’objet propre de l’ethnologue. La position de Barth

ne consistait pas seulement à décentrer l’analyse anthropologique du cœur des

cultures de groupes à leurs franges, ni à critiquer les conceptions implicites

des cultures ou des sous-cultures comme entités closes, ni même à étendre

métaphoriquement la signification de la catégorie de « frontière » afin qu’elle

serve pour analyser toute forme de contact ou de rencontre. Barth allait plus

loin en retournant une des présuppositions implicites les plus ancrées dans nos

représentations du monde selon laquelle les groupes préexistent logiquement

et analytiquement à leurs « frontières ». Or pour lui, ce sont au contraire ces

frontières qui définissent les mondes sociaux dans leur spécificité et qui en

déterminent non seulement les contours mais également les valeurs et les

normes indigènes. Les identités d’un groupe sont pensées dans ce cadre non

pas comme des causes mais plutôt comme des effets, comme les produits d’une

interaction ainsi que d’une activité complexe de reconstruction contingente,

continuée et, sous certaines conditions, cumulative, de frontières.

| ENGLISH P. 76

laurent Jeanpierre est sociologue et maître de conférences à

l’université de Strasbourg (Institut d’études politiques). Ses travaux

portent sur les configurations sociales, les normes d’action et

les politiques des mondes artistiques et scientifiques et sur leur

internationalisation. Il propose à partir de ces recherches une critique

des théories critiques et de leurs effets et s’intéresse à ce qui, dans

l’art et dans d’autres pratiques, peut relever d’un agir expérimental

entendu comme critique en acte.

En quoi une telle démonstration peut-elle bien intéresser

l’art contemporain ? Une réponse à cette question apparaîtra

peut-être à condition de se représenter schématiquement la

dynamique historique de l’art à l’époque moderne comme

un mouvement d’élargissement de territoire et d’ouver-

ture de frontières. En tant qu’univers défini d’abord par

ses frontières, c’est-à-dire différencié et séparé d’autres

mondes sociaux spécialisés, le monde de l’art des deux

derniers siècles n’a cessé en effet d’accueillir de nouveaux

protagonistes, de nouveaux objets et de nouvelles prati-

ques – bien au-delà des genres constitués auparavant par la

division traditionnelle du système des beaux-arts, division

elle-même remise en cause et bouleversée pendant cette

période. La présence et le domaine de l’art contemporain se

sont étendus et s’étendent toujours, dans des pays de plus

en plus nombreux et en des lieux de plus en plus divers, par-

delà les murs des institutions qui lui étaient historiquement

dédiées, tels que le musée, la galerie, l’école des beaux-arts

ou plus récemment les centres d’art. S’il est naïf et excessif

d’en déduire que l’art contemporain se serait désormais

infiltré partout, il faut constater qu’en son sein cohabitent

des compétences, des actes et des objets des plus disparates,

en provenance des mondes sociaux les plus variés et anté-

rieurement distincts voire très éloignés de lui et de sa culture.

Cela n’exclut pas qu’il y ait, bien sûr, plusieurs indices de

clôture relative de cette culture de l’art contemporain, comme

des institutions spécifiques, des professionnels certifiés et

des publics spécialisés, au point qu’il sera toujours possible

pour l’idéologue qui le souhaitera – cela vaut d’ailleurs pour

tout monde relativement spécialisé – de stigmatiser ce qui

serait son hermétisme, sa portée limitée, voire son élitisme.

Il reste que l’univers de l’art contemporain apparaît comme

plus fluide et plus incertain dans ses contours et ses éléments

constituants que ne le sont aujourd’hui, par exemple, les

autres secteurs de pratiques culturelles. L’épreuve historique

et définitoire de l’art des deux derniers siècles est à ce titre

une épreuve des frontières.

Cela signifie aussi que l’art se redéfinit et se différencie

continuellement dans la rencontre avec le non-art, c’est-

à-dire avec un ensemble de pratiques qui lui sont, dans

un premier temps, étrangères, comme – pourquoi pas ? –

des pratiques scientifiques ou techniques, médicales

ou sportives, industrielles ou artisanales, amateurs ou

professionnelles, ordinaires ou exceptionnelles, etc., et dont

les artistes (ou celles et ceux qui le deviennent sans le vouloir

ou le savoir) intègrent occasionnellement une partie – quel-

ques éléments, quelques gestes, quelques principes. Dans

son mode d’existence actuel, l’élément de l’art est donc par

nature hétérogène, toujours hybride ou impur – ce qui n’em-

pêche en rien que des esthétiques y soient périodiquement

élaborées autour d’une visée de purification contraire à ce

processus historique (retrouver l’essence de la peinture,

détacher le cinéma de toute dépendance envers la narrati-

vité littéraire, inventer pour la danse son langage propre,

etc.). Ainsi, de même que toute culture se définit, pour Barth,

suivant les frontières qu’elle produit et qu’elle consolide en

interaction avec d’autres cultures, il n’existe pas réellement

de définition substantielle et stabilisée de l’art contemporain.

Toutes celles qui peuvent ou qui pourraient être données

découlent en réalité de cette dynamique de différenciation et

d’absorption aux frontières et sont, pour cette raison même,

appelées à devenir caduques.

L’économie, le monde du travail et, en son sein, l’entreprise,

font sans aucun doute partie, au même titre que de nombreux

autres univers et agencements humains, des mondes ou des

cultures par lesquels l’art contemporain peut construire ne

serait-ce qu’un élément de son identité. Nul besoin d’être

historien d’art pour souligner d’ailleurs que les pratiques

artistiques ont toujours eu leur économie propre et qu’elles

ont cependant émergé aussi comme activités autonomes et

distinctes en se différenciant spécifiquement des pratiques

économiques, d’abord artisanales, puis industrielles.

Comme le montre plus largement Hannah Arendt dans La

Condition de l’homme moderne, l’histoire de l’œuvre d’art

et l’histoire du travail sont profondément interdépendantes,

même lorsqu’elles tendent à se séparer et à diverger. Les

Ateliers de Rennes qui viennent d’avoir lieu se sont efforcés

d’interroger ces rapports pour la période contemporaine.

Et plutôt que de partir d’une hypothèse d’identité ou, au

contraire, d’opposition des artistes et des travailleurs ou

du monde de l’art et du monde de l’entreprise, il s’agissait

de construire un poste frontière, une zone tampon : espace à

la fois d’hybridation et de différenciation, de passage et de

séparation entre les deux mondes, espace de défamiliarisation

ou d’« étrangisation » (comme dit Victor Chklovski) pour tous

les protagonistes. Une situation artificielle a donc été créée,

31

|

32 | ENGLISH P. 76

laurent Jeanpierre l’art contemporain au seuil de l’entreprise

contraignant les artistes et les acteurs de l’art contemporain

– comme les acteurs des entreprises ou des institutions

participantes – à réinterroger les ressemblances et les

différences entre art et travail, et à construire collectivement

des circulations et des frontières éventuellement nouvelles

entre les pratiques artistiques et les pratiques d’entreprises,

ou bien à reposer le problème des rapports existant entre

relations esthétiques et transactions économiques.

Une expérience de ce type est presque naturellement destinée

à rencontrer une forte hostilité de la part de tous ceux qui ont

une représentation tranchée de ces rapports. L’idée que l’art

et l’économie – la firme, le marché – portent des systèmes de

valeurs opposés est en effet largement dominante parmi les

acteurs du monde de l’art comme parmi les protagonistes

du monde du travail ou du monde marchand. Certes, une

hypothèse contraire, minoritaire, s’affirme depuis quelques

décennies en partant paradoxalement de prémices identi-

ques : les oppositions anciennes de l’artiste et du travailleur

ou de l’art et de l’économie auraient bien existé, mais elles

tendraient à disparaître sous l’effet d’une évolution très

contemporaine du capitalisme, ce dernier intégrant peu à peu

l’appel à la créativité et les valeurs portées par les pratiques

artistiques. Solidaires dans leur opposition même, ces deux

modes de représentation des rapports entre mondes culturels

et mondes du travail soit sous-estiment, soit surestiment la

dépendance de l’art envers l’économie. C’est ce que suffira

à rappeler ici un examen rapide de leurs thèses principales,

avant que ne soit précisé plus avant l’intérêt théorique et

stratégique du pari, effectué en partie dans cette première

édition des Ateliers de Rennes, de suspendre expérimenta-

lement tout jugement afin d’analyser in vivo, plutôt qu’in

vitro, l’état de ces relations de dépendance et d’interdépen-

dance aujourd’hui.

inCoMMensuraBilités

Que l’alliance ou la rencontre de l’art et de l’entreprise

paraissent en règle générale contre-nature n’a rien de bien

surprenant. Les productions artistiques entretiennent, avec le

travail qui les rend possibles, un rapport ambigu. D’un côté,

en effet, toute œuvre est produite, elle est le résultat d’une

activité. D’un autre côté, les conditions de sa production

sont longtemps restées cachées ou occultées, du moins pour

le public ou la postérité. Avec l’affirmation par les artistes

eux-mêmes d’un ensemble divers mais relativement spéci-

fique et autonome de valeurs, de normes et d’institutions (les

académies, les salons, les écoles) régulant leurs pratiques,

les œuvres se sont présentées comme des objets détachés de

toute vie sociale, matérielle, ordinaire. Ce processus est sans

doute ancien en France où, dès le x v i i e siècle, la profession

d’artiste s’est constituée en s’arrachant à l’artisanat dont

elle était issue et en subordonnant la main technicienne à la

main habitée par l’esprit. Les anciens ateliers ont ainsi donné

naissance tout à la fois aux académies et aux manufactures,

de sorte que les beaux-arts ont peu à peu refoulé leur rapport

originel à la technique et à l’économie. Le romantisme du

x i x e siècle est l’idéologie accomplie de ce refoulement, avec

sa mythologie, diffuse et toujours persistante, du génie ou

de l’inspiration, de la liberté de l’artiste, de la création spon-

tanée et du « créateur incréé ». Plutôt que d’être croisées, les

valeurs de l’art et de l’entreprise ont donc avant tout été

inversées, comme la bohème s’opposait formellement à la

bourgeoisie dans le Paris du x i x e siècle. Le discours de « l’art

pour l’art » qui émerge alors est à la fois un symbole et le

modèle de cette opposition : il affirme le désintéressement

fondamental du geste artistique par opposition à la logique

d’accumulation qui anime un capitalisme dont Marx révèle

les lois à la même période. La photographie, le cinéma, la

vidéo, dont le développement a pourtant largement dépendu

de changements techniques et de ressources économiques

importantes, n’ont pas modifié cette mise en scène d’elle-

même d’une grande partie de la culture : la dissimulation

du labeur et l’aversion envers les passions économiques

font partie, depuis plusieurs siècles, des comportements

cardinaux des mondes artistiques.

Cette détermination initiale de la table moderne des valeurs

de l’art contre celle du monde du travail et de l’économie est

d’ailleurs si ancrée dans les schèmes ordinaires de percep-

tion du monde qu’elle a fourni et continue à offrir une

somme potentiellement infinie d’archétypes sociaux au sens

commun. Ainsi la figure de l’artiste et celle du travailleur se

repousseraient comme la liberté s’opposerait à la contrainte,

l’inspiration ou la paresse à l’effort et au labeur, le travail

improductif au travail productif, le beau à l’utile ou à la

valeur marchande, la créativité à la routine, le tour de main

singulier au procédé de production, etc. Avec de tels couples

33

|

polarisés, employés alternativement ou symétriquement par

les artistes comme par les salariés ou les entrepreneurs, les

frontières entre l’art et l’entreprise ont été bien gardées.

Une telle étanchéité entre mondes esthétiques et écono-

miques, un tel rejet de part et d’autre, a en même temps

été la condition pour que l’art dispose d’une extériorité de

principe vis-à-vis de l’univers du travail et donc d’une prise

critique sur lui. Pour certains artistes, toute pratique artis-

tique doit adopter l’ascèse de se restreindre à l’exercice de

cette critique des valeurs économiques et bourgeoises, voire

du capitalisme comme système d’exploitation ou d’aliéna-

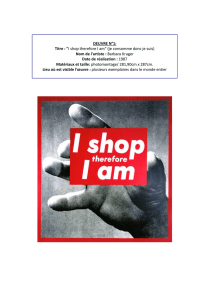

tion (« Capitalism kills », rappelle dans l’exposition Valeurs

croisées l’artiste Claire Fontaine). Fût-ce au prix d’un déni

des conditions économiques, sociales et matérielles de sa

propre production, un tel art entend réaffirmer toujours

et partout l’idéal régulateur du monde de l’art autonome

comme au-delà déjà-là de l’économie : non pas tant la visée

du Beau, donc, que le désintéressement esthétique comme

étape inaugurale vers l’expression pleine et l’émancipation

de tous les individus.

Bien entendu, il a existé parallèlement, depuis l’autono-

misation du champ artistique au x i x e siècle, des courants

défendant cette même visée émancipatoire de l’art au moyen

d’une alliance (plutôt que d’un principe de séparation) avec

une partie au moins du monde économique et de ses valeurs :

défense de l’artisanat contre l’industrie capitaliste avec le

mouvement Arts & Crafts ; art mis au service d’un projet

socialiste de construction de nouvelles formes de vie avec

le Bauhaus ou le constructivisme russe, etc. Adoptant le

projet politique de modification, de suspension ou d’abolition

des structures capitalistes de l’économie – notamment la

propriété, mais aussi le monopole de l’échange marchand sur

les autres formes de réciprocité – certains artistes ont ainsi

pu concevoir leurs pratiques dans le cadre d’une nouvelle

organisation du travail et d’un rapport plus optimiste aux

possibilités libérées par la technique et l’industrie. L’épreuve

des frontières à laquelle l’art contemporain est essentielle-

ment confronté s’est donc parfois jouée à l’intérieur même

du monde économique. Toute l’histoire de l’architecture, du

design, des arts dits appliqués et des conflits en leur sein

pourrait être reconsidérée sous cet angle. Il faut ajouter que

la mythologie ou le fantasme d’un art absolument détaché

des valeurs et des pratiques de l’entreprise industrielle n’a

pas seulement été remis en cause par certains courants artis-

tiques de l’avant-garde moderniste : il a aussi été contesté

depuis le monde économique lui-même. De sorte que si l’ar-

tiste n’a probablement jamais été vierge ou indépendant

des forces économiques et du capitalisme, il l’est pour cette

raison encore moins aujourd’hui qu’hier.

ConVergenCes

Afin de saisir la portée de ces convergences éventuelles

entre les valeurs esthétiques et les valeurs économiques, il

convient cependant de différencier l’entreprise et le marché

comme institutions économiques à la fois distinctes et

complémentaires. Nul ne contestera le poids croissant des

mécanismes marchands dans l’établissement des hiérarchies

artistiques. Maisons d’enchères surpuissantes, galeries à

portée mondiale organisées comme des entreprises avec

leurs filiales et leur second marché, poids des grands collec-

tionneurs internationaux, multiplication des grandes foires

à échelle internationale sur plusieurs continents, alignement

tendanciel des acquisitions ou des orientations esthétiques

des musées et des programmations d’expositions sur les

choix de l’ensemble de ces acteurs privés, phénomènes de

concentration et d’intégration par un même agent des diffé-

rents maillons de la chaîne de valorisation artistique : tous

ces facteurs renforcent l’effacement des critères d’évaluation

des œuvres définis par les artistes et les critiques derrière

le seul critère de la valeur marchande. Aux différences,

certes débattues, de qualités des œuvres ou de parti pris

des artistes, se substituerait ainsi peu à peu une hiérarchie

des cotes et des prix rétroagissant sur l’ensemble des juge-

ments de goût. Ceux qui disaient dès les années 1960 que

l’art était désormais une marchandise comme les autres, et

l’art contemporain le signe distinctif des nouvelles classes

bourgeoises ascendantes, ont ainsi vu leur prophétie ou leur

théorème de mieux en mieux fondé.

De telles transformations – lorsqu’elles ont été perçues et

considérées par les artistes – ont provoqué nécessairement

des tentatives de redéfinition des fondements de l’autonomie

relative du monde de l’art. Démultiplier (comme chez Pinot

Gallizio, exhumé à nouveau à Rennes) ou dématérialiser

l’œuvre, la réduire à son concept, à son processus, aux rela-

tions qu’elle pourrait provoquer, faire de sa vie d’artiste, ou

des interactions autour de cette vie, les lieux mêmes de

l’œuvre, ne semble pourtant plus y suffire : toutes ces straté-

gies artistiques conçues comme antimarchandes et virtuel-

lement garantes de cette nouvelle autonomie des artistes

finissent, avec le temps, par être reconnues, valorisables,

et parfois valorisées sur le marché. Tout se passe comme si

la dénonciation du caractère marchand du monde de l’art

finissait par être prise dans un paradoxe pragmatique inso-

luble. Pour être conséquente voire efficace, la critique en acte

des mécanismes du monde de l’art doit en effet être visible

dans le monde même qu’elle dénonce. Et cette visibilité est

simultanément l’appui même à partir duquel le processus de

sa valorisation marchande est possible (quand bien même

il ne se réalise pas toujours).

Que reste-t-il dès lors à faire ? Dévaloriser l’art, comme

disaient autrefois les situationnistes, détruire les fausses

valeurs du monde de l’art devenu simple marché ? Mais

comment ? Avec quelles techniques, quels moyens, « combien

de divisions » ? Depuis quels appuis indigènes ou extérieurs ?

Ces questions animent une fraction sans doute croissante de

protagonistes des mondes de l’art qui entendent aujourd’hui

précisément s’en échapper (comme l’expriment de nombreux

participants de la Biennale de Paris – certains d’entre eux

étant également présents à Rennes), disparaître, et continuer

cependant à faire de l’art en dehors de l’art, ou bien à faire

tomber la distinction et la frontière entre l’art et le « non-art ».

Faire de l’art comme un jeu. Faire de l’art le plus grand des

jeux. Faire du jeu même la raison d’être et l’horizon de l’art.

Faire de l’art gratuitement, hors des circuits de la valori-

sation économique. Et pourquoi pas, aussi, faire de l’art là

même où une grande partie de la population passe sa vie

quotidienne, au travail, en entreprise par exemple, a fortiori

si l’on s’interdit de bénéficier des ressources procurées par

le monde de l’art.

C’est une voie qui n’est pas exclue par des artistes qui refu-

sent plus ou moins totalement l’économie du marché de

l’art et le type de valorisation qu’elle implique. En sorte

que la critique de ce marché peut paradoxalement aller de

pair avec une acception de l’économie d’entreprise et de ses

règles, et qu’à la figure héroïque de l’artiste entrepreneur

flanqué de son aréopage d’assistants produisant des œuvres

de plus en plus monumentales et nombreuses, pourrait

bien s’opposer un jour une petite armée d’employés ou de

consultants artistes, spécialistes parfois anonymes de l’écart

et de l’infra-mince. Contre la tendance à la concentration

par quelques créateurs de la reconnaissance économique

des compétences artistiques, pourrait s’affirmer – à condi-

tion que cette stratégie de sortie de l’art se généralise – une

démocratie artistique plus égalitaire, un communisme des

talents (explicitement recherché, par exemple, par le collectif

At work). Que tout le monde par conséquent devienne ce qu’il

est déjà sans le savoir forcément – un artiste – et les fausses

valeurs du monde marchand de l’art en viendraient à tomber.

Peu importe, au fond, que la réalisation d’un tel programme

ait depuis le x i x e siècle rencontré de nombreux obstacles et

que le monde marchand de l’art se maintienne et croisse,

quelle que soit par ailleurs la multiplication effective des

pratiques artistiques amateurs ou profanes : les frontières de

l’art et de l’économie s’en trouveraient au moins déplacées

puisqu’au face-à-face de leurs deux mondes pourrait se

substituer à terme une confrontation entre l’élite des artistes

entrepreneurs et la masse des employés artistes. Curieux

champ de bataille imaginaire, pourtant, qui ressemble à s’y

méprendre à la structure sociale effective des mondes de l’art

d’aujourd’hui. Les milieux artistiques sont en effet parmi

les plus concurrentiels et les plus inégalitaires des univers

professionnels : la concentration des profits symboliques et

économiques y est extrême, les espérances de succès compa-

rables à celles de la loterie nationale. Curieuse utopie, en

somme, qui accentuerait (mais sans les politiser) les traits

de la réalité…

S’il est vrai que l’artiste tend de plus en plus à devenir un

travailleur comme les autres, c’est que, symétriquement, de

l’autre côté de la frontière entre l’art et l’économie, les règles

du jeu du travail en entreprise sont, elles aussi, en train de

changer. A l’échelle micro-économique, au niveau du manage-

ment avant tout, l’injonction à la créativité et à l’innovation

aurait pris la place du travail répétitif et routinier prédo-

minant à l’ère taylorienne. Au niveau macro-économique,

les industries dites créatives ou les pôles de compétitivité

tournés vers l’innovation scientifique et technique sont

aujourd’hui considérés comme des facteurs irremplaçables

de la croissance et de la prospérité collective. Le mode de

fonctionnement par projets des mondes artistiques est donc

paradigmatique pour le « nouvel esprit du capitalisme » et

34 | ENGLISH P. 76

laurent Jeanpierre l’art contemporain au seuil de l’entreprise

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%