Quelques éléments sur l`assyriologie et le déchiffrement de l`écriture

Site académique Aix-Marseille d’histoire-géographie.

Quelques éléments sur l’assyriologie et le déchiffrement de

l’écriture mésopotamienne Patrick Parodi

Professeur agrégé, Lycée Joliot-Curie, Aubagne

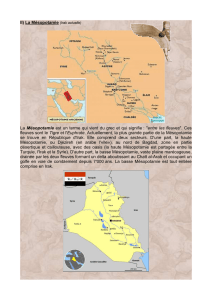

Étudier la Mésopotamie invite à nous interroger sur la science de l’assyriologie (on nomme

ainsi la science se penchant sur cette région, car au XIXe siècle, on pensait que les

documents cunéiformes s’appliquaient aux Assyriens de Ninive du VIIIe siècle av. J.-C.) et

au-delà sur la naissance de l’écriture en raison des documents nombreux fournis par

l’archéologie. La civilisation mésopotamienne est connue dès le XIIe siècle quand Benjamin

de Tulède retrouva la cité de Ninive, complètement ruinée. Les premières tablettes

cunéiformes furent rapportées en Europe au XVIe siècle, mais il faut attendre le début du

XIXe siècle pour qu’un latiniste allemand Georg Friedrich Grotefend se penche sur leur

traduction ; c’est seulement en 1857 quand, à la demande de la Royal Asiatic Society de

Londres, quatre savants proposèrent chacun une traduction proche d’une même inscription

qu’on acquit la certitude que le problème technique de la langue fut surmonté et permettait

ainsi le développement de l’assyriologie.

Quelles étapes dans ce déchiffrement ?

D’octobre 1802 à mai 1803, un jeune professeur de latin, Grotefend, envoie de multiples

communications à l’université de Gottingen pour annoncer qu’il pensait avoir réussi à « lire et

expliquer les inscriptions persépolitaines dites cunéiformes ». Déjà, en 1775, un savant

Niebuhr proposa de distinguer dans cette écriture qui apparaissait indéchiffrable (on pensait

même qu’il ne s’agissait pas d’une écriture, mais de simples ornements) des signes

différents (il les avait recensés) et trois systèmes graphiques distincts dont un seul ne

comprenait qu’une quarantaine de signes. C’est ce système qui fut le point de départ du

travail de Grotefend : il étudia plus particulièrement les inscriptions présentes sur les façades

des palais et des tombeaux de Persépolis, ancienne capitale des Achéménides ; il identifia

aussi trois écritures différentes, parfois en colonnes parallèles qu’il nomma Prima scriptura

(celle dont Niebuhr avait reconnu le caractère alphabétique), Secunda scriptura et Tertia

scriptura. En comparant les plus courtes inscriptions, il identifia des groupes de signes

formant des mots (les mots sont séparés les uns des autres par un clou oblique) répétés

dans la même phrase, parfois avec une terminaison différente et supposa qu’il s’agissait de

noms communs, probablement déclinables ; Grotefend se pencha alors sur les noms

propres qui ne se modifient pas, souvent intercalés entre des titres royaux et différemment

placés dans le texte. En les identifiant, il espérait ainsi connaître la valeur des signes qui le

composaient. Utilisant la langue des Perses, le « zend » que Grotefend supposait être la

langue sous-jacente à l’écriture, il arriva à identifier deux ou trois inscriptions (« Darius, roi

puissant, fils d’Hystape » « Xerxès, roi puissant, roi des rois, fils de Darius) et à déterminer la

valeur d’un tiers des signes de la Prima scriptura.

Ces travaux furent repris par un officier anglais H. C. Rawlinson qui découvrit une inscription

à Béhistoun, en Perse occidentale où se trouvaient de multiples noms propres, ce qui permit

d’achever le déchiffrement de l’alphabet.

Ils permirent ainsi de constater dans la deuxième moitié du XIXe siècle que la Secunda

scriptura comportait surtout une graphie syllabique (un signe = une syllabe). Cette langue,

ayant près de 110 signes différents, fut qualifiée d’élamite, du nom du royaume d’Elam, au

sud-ouest de l’Iran actuel, et n’est rattachée qu'à quelques familles de langues dont le

déchiffrement reste encore parcellaire. Enfin, les études se portèrent parallèlement sur la

Tertia scriptura, comprenant entre 400 et 500 signes différents, plus complexe que le simple

syllabaire et davantage présente dans de multiples documents de l’ancienne Mésopotamie

conservés par les souverains perses, qui avaient annexé en 539 av. J.-C le royaume

babylonien.

Cette langue comprenait certes des signes syllabaires, mais aussi de nombreux signes

qualifiés d’indicatifs ou de classificateurs ou de déterminatifs pour donner la valeur générale

du mot suivant ou précédent. Le clou ne désignait plus l’énoncé phonétique du nom d’un

objet, mais l’objet lui-même : ainsi, après le nom propre d’un souverain, se trouvait un seul

signe pour définir sa qualité de roi. Or, dans les inscriptions, on trouve à la fois des signes

qui épèlent syllabiquement et un signe unique et idéographique ce qui permet de retrouver le

contenu phonétique de ces idéogrammes. Cette langue apparentée à l’hébreu, l’arabe et à

d’autres idiomes sémitiques fut appelée assyrien, babylonien puis akkadien. En 1851,

Rawlinson termina la traduction de la troisième colonne et permit ainsi la lecture de tous les

documents découverts. En 1857, le test proposé par la Royal Asiatic Society de Londres

confirma la validité de la méthode.

Dès lors, on se pencha sur le fonctionnement et la constitution de cette écriture akkadienne,

mélangeant idéogrammes et syllabogrammes, grâce à la découverte en 1880 de documents

rédigés entièrement en idéogrammes, vite identifiés comme des mots d’une langue attribuée

aux Sumériens dominant la Mésopotamie et absorbés par les Sémites au tournant du IIIe et

IIe millénaire. C’est Fr. Thureau-Dangin (1872-1944) qui en 1905, dans son ouvrage Les

inscriptions de Sumer et d’Akkad, en propose une traduction cohérente, base des travaux

futurs.

Ceux-ci se firent sur un lot d’archives, c’est-à-dire des collections de tablettes d’argile,

support de l’écriture. La plus ancienne est composée des Tablettes d’Uruk datées de 3200

av. J.-C. (des tablettes sont aussi issues des fouilles entreprises en Akkad et Kish), des

Tablettes de Djemdet nasr (à Kish et Uruk) et enfin des Tablettes d’Ur datées de 2700 av. J.-

C.

Les Tablettes d’Uruk ont été retrouvées dans l’enceinte du grand temple de la ville ce qui

laissa supposer qu’elles évoquaient des mouvements de biens, avec le détail des quantités

par exemple et que l’écriture avait été mise en place pour des raisons économiques. Ce

constat du but utilitaire de l’écriture se confirma dans les autres tablettes et il fallut attendre

2600 av. J.-C. pour voir des usages étendus à d’autres domaines. L’écriture en question fut

d’abord strictement linéaire, c’est-à-dire composée de lignes gravées dans la pierre ou

marquées à la pointe sur une plaque d’argile molle (ensuite cuite ou séchée). Ces tracés

composaient des ensembles simples dont un bon nombre étaient de véritables croquis

d’objets reconnaissables, des signes plus ou moins géométriques…

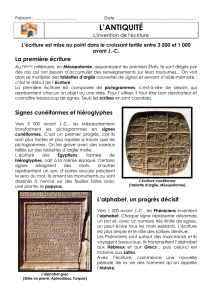

Dès 2900 av. J.-C., les signes évoluent : le tracé fut imprimé au moyen d’un roseau dont

l’extrémité est taillée en biseau ce qui entraînait une pression plus évasée et donnait un

aspect cunéiforme. Cela conduisit à une stylisation plus poussée : les pictogrammes qui se

référaient à une réalité matérielle qu’ils représentaient, de manière directe ou non, furent peu

à peu remplacés par les idéogrammes, qui renvoyaient à la complexité sémantique de

l’objet. Dans la dernière partie du IIIe millénaire, le matériel graphique fut fixé. Il s’agissait

alors d’une véritable écriture c'est-à-dire un système pour transmettre et fixer tous les

messages ce que confirmèrent les tablettes exhumées à Uruk en 1928-1929 où les signes

étaient répétés, associés à des chiffres traduisant des opérations comptables complexes.

Jean Bottero explicite avec détail dans son ouvrage « Mésopotamie, l’écriture, la raison et

les dieux »

1

les étapes du phénomène c’est-à-dire comment est-on passé du pictogramme à

l’écriture proprement dite.

Ainsi, les tablettes, comme celles d’Uruk, contenant des pictogrammes sont difficilement

déchiffrables : un pictogramme traduit un objet qu’il dépeint, mais suggère plus qu’il ne

représente. Le pictogramme de la montagne évoque les pays étrangers qui sont délimités en

Mésopotamie par des massifs montagneux et un épi le travail agricole. Cela est lié à

l’impossibilité matérielle de figurer certaines réalités, comme l’agriculture par exemple, ou

des gestes ou encore des mouvements comme se tenir debout, marcher, aller, même si

1

Jean Bottero « « Mésopotamie, l’écriture, la raison et les dieux », Folio Histoire, avril 2008.

l’association de deux signes peut contribuer à surmonter la difficulté : le signe de l’eau et le

signe de l’œil pour désigner une larme par exemple. Mais, cette fabrication de pictogramme

ne peut être apparentée à une simple représentation graphique, de nature artistique,

puisqu’il y a un véritable code conventionnel de pictogrammes : l’artiste choisit son dessin,

l’auteur utilise des signes identifiables. C’est en cela une écriture, mais une écriture de

choses, c’est-à-dire compréhensible de manière quasi universelle, mais pauvre et limitée.

Elle ne peut exprimer les accidents, les mouvements, les causalités, les intentions, etc. De

fait, l’écriture pictographique ne peut révéler une vérité inconnue à un lecteur seulement lui

décrire un événement qu’il connaît par ailleurs. Bottero la désigne alors sous le terme d’aide-

mémoire.

C’est avec les tablettes de Djemdet nasr qu’il identifie une écriture phonétique ; pour lui, il

s’agit non plus de représenter l’objet proprement dit, mais un autre objet dont le nom était

phonétiquement identique ou proche qui fonctionne comme les rébus actuels : l’association

des termes « geai » et « pin » signifiant ensemble autre chose, en l’occurrence, «j’ai peint ».

Dans les tablettes, on voit ainsi trois pictogrammes, les deux premiers représentant le dieu

sumérien Enlil et le troisième une flèche qui en sumérien se dit «ti» (ce que montre l’écriture

cunéiforme). Or, « ti » signifie la vie, terme souvent accolé aux noms des dieux ; il y a donc

usage dans ces tablettes d’une écriture phonétique. Le signe n’est alors plus un

pictogramme, mais un phonogramme puisqu’il évoque un phonème. De fait, selon Bottero, le

système graphique n’est plus une écriture de choses, mais de mots, qui transmet une langue

et donc suppose pour le lecteur de comprendre cette dernière. L’écriture n’est plus alors un

simple aide-mémoire, mais elle peut informer et instruire ; elle devient une écriture au sens

plein et propre du mot. Cependant, cette écriture phonétique ne remplace pas l’écriture

pictographique : les deux systèmes se sont superposés. Cela entraîne certes une diminution

progressive du nombre de signes, mais rend la lecture plus complexe.

La dernière étape identifiée est celle du couplement de la langue parlée et de la langue

écrite. Cela serait dû à l’existence et l’usage, à côté du sumérien, dès la première moitié du

IIIe millénaire, de la langue sémitique et donc la nécessité de la transcrire dans les

pictogrammes/phonogrammes des Sumériens ; or, sumérien et sémite sont deux langues

très éloignées l’une de l’autre. Mais, dans une société culturellement mêlée, les emprunts

linguistiques sont nécessaires et évidents. Par ailleurs, la langue sémitique est une langue

complexe dans laquelle les mots changent d’aspect suivant leur rôle dans la phrase et il est

alors difficile de les représenter de manière immuable ; c’est pourtant cette langue qui

s’impose progressivement en Mésopotamie. Elle est la langue officielle et d’État lors de

l’empire d’Akkad (en 2340-2200) tandis que le sumérien devient peu à peu une langue de

lettrés. L’écriture devient alors pleinement phonétique, mais garde des traces de son état

primitif : les pictogrammes subsistent et les 400 signes cunéiformes d’usage courant ont

plusieurs valeurs, idéographique (ou pictographique) et phonétique. L’écriture cunéiforme ne

peut donc se lire, mais elle se déchiffre en fonction du contexte, des usages, etc.

Ce déchiffrement de l’écriture de la Mésopotamie au IIIe millénaire fut donc le préalable

nécessaire à la compréhension d’une civilisation, longtemps considérée comme mystérieuse

et peu accessible.

1

/

3

100%