CO2 et climat - Fondation La main à la pâte

Published on Le site de la Fondation La main à la pâte (http://www.fondation-lamap.org)

Accueil > CO2 et climat

CO2 et climat

Auteurs : Jean-louis Dufresnes(plus d'infos)

Résumé : Parallèlement à l’accroissement de la concentration en CO2 dans

l’atmosphère, on observe une augmentation de la température moyenne

de la surface de la Terre.

Publication : 26 Mars 2014

.

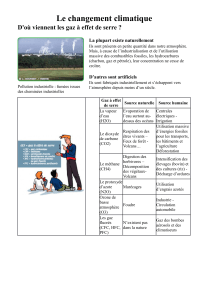

Évolution récente de la concentration en CO2

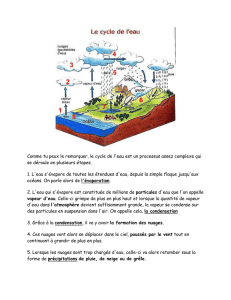

La combustion du charbon, du pétrole, du gaz ou du bois libère essentiellement de la vapeur

d’eau et du CO2. La vapeur d’eau ne reste que quelques jours dans l’atmosphère avant de se

condenser et de retomber sous forme de pluie. L’hypothèse que le CO2 puisse s’accumuler,

au moins partiellement, dans l’atmosphère date de la fin du xixe siècle. Elle a tout de suite été

contestée car les échanges de CO2 entre l’atmosphère et l’océan ou la végétation sont très

intenses et l’on pouvait donc supposer qu’ils évolueraient de façon à maintenir la

concentration en CO2 à peu près constante. C’est seulement à partir des années 1960 que

l’on a mesuré assez précisément la concentration en CO2, loin des zones où il est émis, et

observé qu’elle augmentait bien. Depuis, on a pu établir que l’océan et la végétation

absorbent environ la moitié des émissions anthropiques (c’est-à-dire d’origine humaine) de

CO2, l’autre moitié s’accumulant dans l’atmosphère. Il est important de remarquer que la

concentration en CO2 augmenterait deux fois plus vite si l’océan et la végétation ne jouaient

pas leur rôle. Continueront-ils de le faire dans les prochaines décennies ? De nombreuses

études montrent que ces puits naturels de carbone pourraient se réduire à cause du

réchauffement climatique.

La mesure de la composition chimique des bulles d’air emprisonnées dans la glace des

calottes polaires permet d’évaluer la variation de la concentration en CO2 depuis plus de six

cent mille ans. Celle-ci a varié de 200 à 300 ppm (parties par million) environ entre les

périodes glaciaires (concentration basse) et les périodes interglaciaires (concentration plus

élevée) selon un cycle dont la période est d’environ cent mille ans. Depuis 15 000 ans

environ, nous sommes dans une période interglaciaire, avec une concentration en CO2

stable, proche de 280 ppm. Mais cette concentration a rapidement augmenté depuis 150 ans,

passant de 280 ppm vers 1860 à 380 ppm. Ainsi, la concentration en CO2 a autant augmenté

en cent cinquante ans qu’en quelques milliers d’années, dans le passé, lors des transitions

entre une période glaciaire et interglaciaire.

Le réchauffement climatique dû à un accroissement de

CO2

Parallèlement

à

l’accroissement

de la

concentration

en CO2 dans

l’atmosphère,

on observe

une

augmentation

de la

température

moyenne de la

surface de la

Terre. Ce

réchauffement

est d’environ

0,8 °C sur

cent cinquante

ans, dont 0,6

°C sur les

cinquante

dernières

années. Le

CO2 étant un

des principaux

gaz à effet de

serre, une

augmentation

de sa

concentration

renforce

l’absorption du

rayonnement

infrarouge par

l’atmosphère,

ce qui a pour

conséquence

d’augmenter

la température

de surface

selon les

mêmes

principes

physiques que

ceux utilisés

précédemment

pour expliquer

l’effet de

serre.

Néanmoins,

nous allons

exposer

pourquoi ce

lien entre

concentration

en CO2 et

température

de surface

n’est pas si

direct et

pourquoi il faut

faire intervenir

toute la

complexité du

système

climatique en

plus de l’effet

de serre lui-

même. Ce

sont toutes

ces difficultés

qui font que

c’est

seulement

depuis

quelques

années que

les

climatologues

ont établi que

l’augmentation

des gaz à effet

de serre, et

notamment du

CO2, est la

principale

cause de cette

augmentation

de la

température.

Évolution observée de la concentration de l’atmosphère en CO2

(source : Jean-Marc Barnola, LGGE-CNRS)

On sait aujourd’hui calculer de façon précise et fiable de combien une variation de la

concentration en CO2 modifie l’effet de serre. Si l’on suppose que l’atmosphère terrestre

conserve exactement ses propriétés actuelles, que seules la concentration en CO2 et les

températures de l’air et de la surface de la Terre peuvent varier, on obtient alors qu’un

doublement de la concentration en CO2 a pour conséquence d’augmenter la température

moyenne de la Terre de 1,2 °C. Ce calcul peut être fait de façon très précise, mais il est basé

sur des hypothèses qui sont beaucoup trop simplificatrices. En effet, si la température

change, toutes les autres grandeurs décrivant le climat changent aussi : humidité, vent,

nuages, pluies, couverture neigeuse, etc. Tout cela peut à son tour modifier les échanges de

chaleur dans l’atmosphère, et donc avoir un effet sur les températures : ce sont des

phénomènes de rétroaction. Prenons quelques exemples.

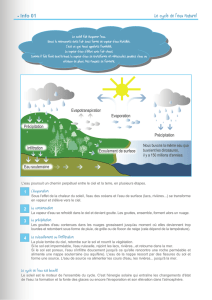

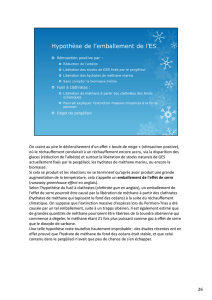

La quantité maximale de vapeur d’eau pouvant être contenue dans un volume d’air dépend

de la température : plus la température de l’air est élevée, plus cette quantité est importante,

et inversement lorsque la température est plus faible (voir « La physique du climat »). Or nous

avons vu précédemment que la vapeur d’eau est le principal gaz à effet de serre. Donc, si

l’humidité relative de l’atmosphère reste constante, toute augmentation de la température de

l’air sera accompagnée d’une augmentation de la quantité de vapeur d’eau, donc de l’effet de

serre, ce qui entraînera une augmentation de la température de l’air et de la surface de la

Terre. C’est une rétroaction positive : la variation de la vapeur d’eau a pour effet d’amplifier la

variation initiale de température. Qui dit amplification ne veut pas dire emballement car il y a

un phénomène stabilisateur : c’est la loi d’émission du rayonnement dont nous avons parlé au

début de ce chapitre et qui dit que lorsque la température augmente, l’énergie perdue par

émission de rayonnement augmente. Les rétroactions sont actives aussi bien lorsque la

température augmente que lorsqu’elle diminue. Toujours pour ce premier exemple, si la

température baisse, la quantité de vapeur d’eau baisse aussi, ce qui réduit l’effet de serre et

tend à diminuer la température de surface.

Une autre rétroaction positive est liée à l’extension de la couverture neigeuse. La neige, qui

est très blanche, réfléchit entre 80 et 90 % du rayonnement solaire incident. Or, dans un

climat plus chaud, la surface neigeuse sur les continents sera moindre. S’il y a moins de

neige, le rayonnement solaire, au lieu d’être réfléchi par le sol, sera absorbé et la température

aura donc tendance à augmenter davantage.

Une dernière rétroaction importante tient aux nuages. Ces derniers ont un effet de serre qui

dépend de leur altitude, les nuages hauts ayant un effet plus important que les nuages bas.

Les nuages, comme la neige, réfléchissent également vers l’espace le rayonnement solaire

incident, phénomène parfois appelé « effet parasol ». L’effet de serre des nuages tend à

augmenter la température de surface de la Terre, l’effet parasol tend à la refroidir.

Aujourd’hui, on observe que ces deux effets antagonistes ne s’annulent pas tout à fait et qu’à

l’échelle globale, l’effet parasol domine, que les nuages refroidissent légèrement la surface de

la Terre. La façon dont les nuages changeront avec la température globale n’est pas encore

bien connue. Les modèles climatiques actuels tendent à montrer que leur effet parasol

diminuera si la température globale augmente, ce qui aura tendance à augmenter davantage

la température de la Terre, mais cet effet est très incertain et il est la principale source

d’incertitude des projections des changements climatiques futurs.

L’ensemble de ces rétroactions climatiques a pour effet d’amplifier d’un facteur 2 à 3 toute

variation de température. Par exemple, lors d’un doublement de la concentration en CO2,

nous avons vu que la température augmentait de 1,2 °C si elle était la seule grandeur à

changer. En prenant en compte l’ensemble des rétroactions du climat, on trouve que

l’augmentation de la température est de 2,5 à 4,5 °C. On voit ainsi clairement l’importance

des rétroactions dans les prévisions des changements climatiques futurs. Pour estimer

précisément l’augmentation des températures, il faut bien connaître et bien prendre en

compte l’ensemble de ces rétroactions : c’est l’une des principales difficultés à surmonter pour

estimer les réchauffements climatiques futurs.

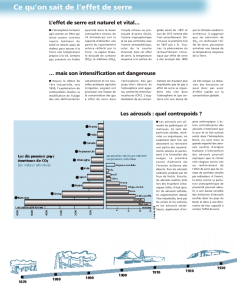

Le refroidissement dû à un accroissement des aérosols

Une autre perturbation anthropique est l’émission d’aérosols, toutes petites particules solides

ou liquides qui peuvent rester plusieurs jours en suspension dans l’air lorsque leur diamètre

est inférieur à un micromètre (?m), c’est-à-dire inférieur à un millième de millimètre. Ce sont

notamment de tout petits grains de sable, de terre ou de sel, des pollens… Ils peuvent aussi

être produits par des feux (la fumée que l’on voit est constituée d’aérosols) ou être le résultat

de réactions chimiques. Les aérosols réduisent la visibilité, « troublent » l’atmosphère et

renvoient une partie du rayonnement solaire incident vers l’espace, ce qui diminue le

rayonnement solaire arrivant à la surface de la Terre et tend donc à en réduire la température.

Mais les aérosols influencent aussi la formation des nuages et ont tendance à les rendre plus

réfléchissants au rayonnement solaire, ce qui contribue également à diminuer la température

de surface de la Terre.

On pourra se reporter au chapitre « La physique du climat » déjà cité pour une explication plus

détaillée du phénomène de condensation et du lien avec la formation des nuages dans

l’atmosphère, nous ne considérons ici que l’effet des aérosols. La vapeur d’eau se condense

de façon privilégiée autour des aérosols. Lorsqu’il y a peu d’aérosols dans l’air, la vapeur

d’eau se condense autour des quelques-uns présents. Le nombre de gouttes est donc assez

faible, ce qui fait que les gouttes sont assez grosses car la vapeur d’eau ne peut se

condenser qu’en un petit nombre d’endroits. C’est bien ce que l’on observe dans la première

partie de l’expérience.

Lorsqu’il y a beaucoup d’aérosols dans l’air, la vapeur d’eau peut se condenser autour du

grand nombre d’aérosols présents. Il y a beaucoup de gouttes et elles ont un faible diamètre

car la vapeur d’eau peut maintenant se condenser en un grand nombre d’endroits. C’est ce

que l’on observe dans la deuxième partie de l’expérience : le nuage est beaucoup plus «

lumineux » car les gouttes d’eau sont plus petites, plus nombreuses et elles diffusent

davantage la lumière (voir dans cet ouvrage, « Les couleurs du ciel », de Roland Lehoucq).

Chaque goutte d’eau qui tombe entraîne avec elle un ou plusieurs aérosols : c’est pour cela

que le ciel est souvent très limpide après une pluie, il a été « lavé » des aérosols. Dans notre

expérience avec la bouteille, il faudra former plusieurs fois de suite un nuage et attendre que

les gouttelettes tombent pour pouvoir réduire la quantité d’aérosols en suspension. On peut

aussi attendre simplement une ou deux heures sans rien faire, le temps que les aérosols se

collent aux parois de la bouteille.

Les activités humaines ont pour effet d’augmenter la quantité d’aérosols dans l’air et

aujourd’hui, on estime que ce supplément d’aérosols masque environ un tiers du

réchauffement climatique dû à l’accroissement des gaz à effet de serre.

On prend deux bouteilles de soda en plastique, on colle avec une colle forte les deux

bouchons ensemble, tête-bêche, et on les perce ensuite d’un trou de 4 à 5 mm de

diamètre environ. On verse un fond d’eau dans la bouteille du bas et on visse les deux

bouteilles sur les deux bouchons. Attendre au moins cinq minutes que l’ensemble soit à

la même température. Placer la bouteille du bas dans le faisceau d’un projecteur et

comprimer la bouteille du haut avec les mains pendant vingt secondes environ.

Relâcher la bouteille du haut. On voit alors apparaître des petites gouttes d’eau dans la

bouteille du bas (ces gouttes forment un « nuage »). Elles sont le résultat de la

condensation de la vapeur d’eau qui a eu lieu lorsque la pression dans la bouteille a

diminué. On dévisse ensuite la bouteille du bas et on y introduit pendant quelques

secondes une allumette (ou un bâton d’encens) tout juste éteinte et qui fume encore, de

sorte que la fumée se disperse à l’intérieur de la bouteille. Après l’avoir refermée, on

refait la même expérience que ci-dessus : compression puis décompression de la

bouteille. On observe encore la formation d’un nuage, mais celui-ci est beaucoup plus

lumineux que le premier. En présence d’aérosols, ce nuage diffuse beaucoup plus la

lumière, les gouttelettes d’eau sont plus petites que précédemment, plus difficiles à

distinguer individuellement.

Les autres causes des variations du climat

Outre l’accroissement des gaz à effet de serre, les activités humaines peuvent modifier le

climat via un changement des caractéristiques de la surface des continents. Par exemple,

l’eau contenue dans le sol s’évaporera beaucoup plus facilement si le sol est recouvert par

une forêt que s’il est recouvert par une prairie. Ces changements peuvent modifier la

température de surface à l’échelle régionale ou continentale, mais ont peu d’effet à l’échelle

globale.

Le climat peut également être modifié par des « perturbations » naturelles. Sur de très grandes

échelles de temps (plusieurs dizaines de milliers d’années), ce sont notamment les variations

de la position relative de la Terre et du Soleil qui jouent un rôle déclencheur dans les

transitions entre périodes interglaciaires et glaciaires. Sur des échelles de temps beaucoup

plus courtes (quelques mois à quelques années), les très grosses éruptions volcaniques

influencent le climat en émettant des poussières très fines qui peuvent rester quelques mois à

quelques années dans la haute atmosphère, vers 15 km d’altitude. On estime que l’éruption

du Pinatubo (Philippines) en 1991 a conduit à une réduction de la température moyenne de la

Terre de 0,5 à 1,5° C dans les mois qui ont suivi, un effet qui a ensuite progressivement

disparu en trois ans. Le rayonnement émis par le Soleil varie également, notamment selon un

cycle de onze ans, mais ces variations sont de très faible amplitude et ne semblent pas

affecter le climat global.

Enfin, le climat varie tout seul, par lui-même, sans forçage. On le constate à l’échelle locale

ou régionale : été chaud ou froid, sec ou pluvieux, hiver rigoureux ou clément, etc. Les

interactions entre l’atmosphère et les surfaces continentales ou les océans créent des

variations du même type à l’échelle globale, dont un exemple connu est le phénomène El

Niño : elles relèvent de la « variabilité interne du climat ».

Addons

Voir Aussi

Aucun résultat

Du même auteur

29 notions-clefs : effet de serre et climat

26/03/14

29 notions-clefs : la physique du climat

07/08/09

6

6

1

/

6

100%