Nos jardins … un potentiel important pour les papillons

Nos jardins … un potentiel important pour les papillons

Les papillons font partie des insectes pollinisateurs qui jouent un rôle important dans la

survie des plantes, car ils assurent le transport du pollen d'une fleur à l'autre.

Or pour multiplier la présence des papillons dans notre environnement, il faut les aider à

trouver un endroit où ils se sentent bien. Ils fuient les jardins traités aux pesticides et aux

herbicides et privilégient les jardins écologiques. Si l'on souhaite contribuer à la protection

de l'environnement et garantir la biodiversité des plantes, il est possible d'aménager son

jardin en refuge à papillons.

Il est de plus en plus populaire d'aménager son jardin pour attirer les oiseaux. Bien peu de

gens, cependant, pensent aménager leur jardin pour attirer des papillons. Pourtant, certains

sont de véritables joyaux ailés vivement colorés. Ils ajoutent une note de romantisme

indéniable à tout jardin peu importe le style.

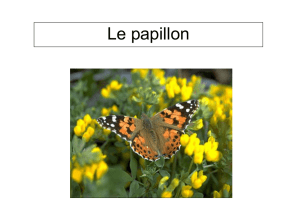

Alors que la plupart des insectes provoquent chez les gens un sentiment de répulsion assez

fort, les papillons, au contraire, peuvent se vanter d'avoir une meilleure image. Bien peu

d'insectes suscitent autant d’émerveillement et de souvenirs agréables reliés à l'enfance. Qui

ne souvient pas de ces courses interminables à la poursuite d'un papillon qui nous a séduits

au travers des champs de fleurs innombrables et multicolores ? Les papillons possèdent la

grâce et la beauté qui nous les fait parfois associer aux "êtres aériens", comme les anges et

les fées. Ils sont de toutes les formes et de toutes les couleurs Mais les papillons ne sont pas

que beauté à admirer. Ils peuvent aussi se rendre utiles par leur butinage qui assure la

pollinisation essentielle à la reproduction des plantes. Pourquoi n'avons-nous pas pensé à

intégrer les papillons dans notre aménagement paysager ?

Planifier son jardin aux papillons

Qui pense aménager son jardin pour les papillons doit également penser à faire pousser des

plantes qui les attireront. Un jardin de papillons bien planifié doit allier nos besoins

concernant l'esthétique de notre jardin et les besoins de ces insectes pour leur source de

nourriture et de nectar. Attirer avec succès les papillons dans son jardin suppose, comme

pour les oiseaux, de bien les connaître et nécessite une certaine démarche. Au printemps, ce

sont les fleurs productrices de nectar qui vont attirer les papillons (cardamine, giroflée,

valériane), puis, en été, les insectes se nourrissent de scabieuses, serpolet, origan... Le

buddléia est certes remarquable, mais il a le défaut d’être invasif : il doit être rabattu

sévèrement en coupant les fleurs fanées, ce qui évite la dispersion de ses graines. Nourrir les

papillons grâce au nectar des fleurs, c’est bien, mais pensons à leurs chenilles qui

consomment, elles aussi, des végétaux : graminées pour les satyres, orties pour les vanesses

de l'ortie, carottes et fenouils pour le machaon, crucifères, capucines pour les piérides.

Place aux herbes folles

Conservez un espace d’herbes folles et d’orties. Les euphorbes nourrissent la superbe

chenille à corne du Moro sphinx S’il faut un entretien, procédez toujours par étapes en

conservant des parcelles sauvages qui permettent aux animaux de s’abriter et de recoloniser

le milieu. Ne laissez pas tous les résidus de fauche en place, exportez-les sur le compost car

beaucoup de plantes sauvages préfèrent des terres pauvres, non enrichis.

Le principal nettoyage se pratique plutôt à l’automne, mais il est vrai qu’une parcelle de

terre aérée au favorisera le développement de plantes annuelles. En juin, le fauchage d’une

autre partie de vos herbes folles permettra une repousse de jeunes feuilles, plus

appétissantes pour les chenilles. Il est important de les protéger et de restaurer les

populations en déclin.

Pour cela, il convient avant tout de préserver leur habitat naturel, c’est-à-dire de conserver

ou de rétablir les haies, les talus, les forêts mais aussi les vieux murs en pierres ou les arbres

morts aux cavités accueillantes. Il est donc souhaitable de maintenir une certaine diversité

dans les cultures et de restaurer, entre les zones cultivées, des espaces naturels où les

pollinisateurs << en particulier les papillons >› auront accès aux plantes à nectar, aux arbres

fruitiers, aux arbustes, aux fleurs des champs et des prairies.

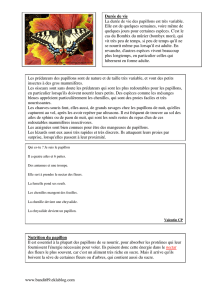

La nymphose

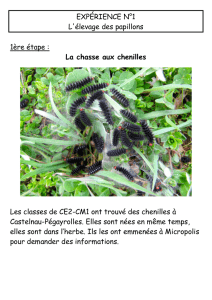

Arrivée à terme, ce qui demande 4 semaines environ, la chenille cesse de s'alimenter, quitte

ses congénères, et part en errance à la recherche d'un endroit pour se nymphoser. Le

support à sa convenance trouvé, elle y tisse une sorte d'embase soyeuse (en nappe sur

support plan), puis s'y amarre par sa dernière paire de pattes, et se laisse enfin pendre,

l'avant corps souvent légèrement recourbé.

En l'espace de 36 à 48 heures, un profond et très complexe remaniement interne va dès lors

s'opérer, les organes de la chrysalide se substituant en quelque sorte à ceux de la chenille. Le

moment venu la dépouille de l'ex-chenille va se fendre dorsalement, s'ouvrir, et laisser

apparaître la chrysalide. Par contractions et contorsions successives, cette dernière va

complètement se dégager de la dépouille larvaire, avant de progressivement affiner ses

contours, durcir, et se pigmenter. L'embase soyeuse servira là aussi à l’ accrochage de la

chrysalide, l'extrémité abdominale de cette dernière étant dotée d'une surface finement

"griffue" (comme le "velcro") appelée "cremaster". Cette structure est toujours présente

chez les papillons, mais qu'elle est susceptible de varier de forme selon les espèces, et selon

le type de chrysalide.

La chrysalide est "suspendue", le papillon se présentant tête en bas. Cela vaut pour de

nombreuses espèces, mais d'autres rhopalocères (papillons de jour) ont des chrysalides dites

"ceinturées", car retenues au support par un cordon soyeux élaboré par la chenille. C'est par

exemple le cas du Machaon, et là le futur papillon est positionné tête en haut...comme vous

et moi !

L'éclosion

Après un laps de temps de l'ordre de 2 semaines, et un second remaniement aussi complet

et complexe que le premier (les organes de l'insecte adulte se substituant cette fois à ceux

de la chrysalide), le papillon va "éclore", ce qu'il fait souvent en matinée. L'ouverture de la

chrysalide se fait ventrallement, et en une petite dizaine de secondes le papillon est à l'air

libre, appendu à une chrysalide dorénavant réduite à l'état d'enveloppe quasi translucide.

Sous la pression de l’hémolymphe (le "sang" des insectes) circulant dans les nervures, les

ailes initialement "fripées", limite "ratatinées", vont se déployer peu à peu (de l'ordre de 5 à

10 mn) et pareillement gagner en rigidité. L'envol se fera ultérieurement, après

durcissement des téguments, et élimination du "méconium", déchet organique liquide et

plus ou moins rougeâtre.

En guise de conclusions … plaidoyer pour une mal aimée !

Rares sont les jardins où l’ortie n'est pas traitée (dans tous les sens du terme) comme une

"mauvaise herbe", le caractère urticant de la plante ajoutant à son discrédit, et finalement à

sa perte. Pourtant, et vous l'aurez compris, l’ortie est la plante nourricière de nombreux

insectes, et notamment de papillons (sans parler de multiples vertus, présentement hors

propos).

Odette Bienfait

1

/

3

100%