Épidémiologie du cancer de l`ovaire

Épidémiologie du cancer de l’ovaire

C. Lasset

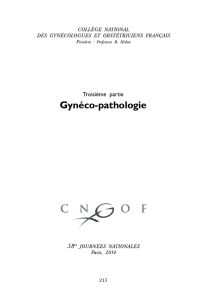

Fréquence

En France, avec 4 488 nouveaux cas en 2000 (tableau I), le cancer de l’ovaire

représente 3,8% de l’ensemble des nouveaux cas de cancers chez la femme et

se place au cinquième rang des cancers féminins (fig. 1). Avec un taux stan-

dardisé annuel de 9,0 pour 100 000, sa fréquence est voisine de celles du cancer

de l’endomètre et du cancer du poumon (respectivement 9,2 et 8,6 pour

100 000). Elle est moindre que celle des cancers colorectaux (24,6 pour

100 000) et beaucoup plus faible que celle du cancer du sein qui reste à la

première place des tumeurs féminines avec un taux annuel de 88,9 pour

100 000 (1).

Le taux d’incidence du cancer de l’ovaire est considéré comme stable et n’a

progressé que de + 0,55% par an entre 1978 et 2000.

Le taux cumulé 0-74 ans est de 1,08% pour les femmes nées en 1930, soit

une femme sur 93. Il diminue pour les cohortes plus jeunes. Il est estimé à

0,92% pour la cohorte 1950.

Le risque dépend fortement de l’âge : le taux d’incidence augmente régu-

lièrement de 15 à 74 ans jusqu’à un taux de 43 pour 100 000, puis il décroît

lentement jusqu'à 36 pour 100 000 après 85 ans (fig. 2 et tableau II).

En 2000, l’âge médian au diagnostic était de 65 ans. Seulement 7% des cas

de cancer de l’ovaire surviennent avant 40 ans et environ 10% entre 40 et

50 ans. Le cancer de l’ovaire est donc pour l’essentiel une tumeur de la femme

ménopausée (tableau I).

Comparée aux autres pays européens, la France est un pays à faible risque

de cancer de l’ovaire. La Suède, la Finlande, l’Angleterre et le Danemark

Âge 0- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85 Total

14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 +

Incidents 7 14 29 53 80 122 185 307 495 432 470 575 595 528 269 327 4 488

Décès 0 1 2 4 10 26 58 120 215 221 304 427 538 588 361 633 3 508

Tableau I – Nombre de cas incidents et de décès par tranches d’âge en 2000.

présentent des taux d’incidence de 67 à 47% supérieurs à ceux de la France.

L’Espagne est le pays européen qui semble le moins touché par ce cancer (14%

d’incidence en moins que le taux français).

La très grande majorité des cas sont des tumeurs épithéliales (80% à 90%) et

les types histologiques habituels sont les cystadénocarcinomes séreux (50%) ou

mucineux (5-10%) et des tumeurs endométrioïdes (10-25%) et, plus rarement,

des tumeurs à cellules claires (4-5%), indifférenciées (5%). Les tumeurs germi-

nales de l’ovaire sont très rares et atteignent plutôt les enfants et adolescentes.

Mortalité

Avec 3 210 décès observés en 2000 (2) pour 3 508 décès estimés (tableau I), le

cancer de l’ovaire se situe au quatrième rang si l’on considère les décès fémi-

nins, après le cancer du sein (10 950 décès), le cancer du côlon-rectum

(7 604 décès) et le cancer du poumon (4 246 décès) (fig. 1). Le taux de morta-

lité standardisé est de 5,4 pour 100 000.

Entre 1978 et 2000, le taux annuel moyen de progression de la mortalité

par cancer de l’ovaire est + 0,93%. La mortalité du cancer de l’ovaire reste

forte : le ratio mortalité sur incidence est de l’ordre de 0,8 (il n’est que de 0,3

pour le cancer du sein) et près de 6% des décès par cancer chez la femme sont

dus à cette localisation.

20 Les cancers ovariens

Fig. 1 – Incidence et mortalité par cancer chez la femme en France.

B. Femmes

Nombre de nouveaux cas (2000) Nombre de décès (1999)

Sein

Côlon et rectum

Endomètre

Poumon

Ovaire

Lymphome non hodgkinien

Mélanome

Col utérin

Rein

Thyroïde

Bouche, pharynx et larynx

Leucémies

Estomac

Encéphale

Pancréas

Vessie

Myélome

Foie

Œsophage

Hodgkin

42000

17000

50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 10 000 Source : Inserm

5000

4600

4500

Une femme née en 1940 à une diminution de 19% du risque de décéder

d’un cancer de l’ovaire par rapport à une femme née en 1930 pour laquelle le

risque cumulé 0-74 ans est de 0,73%, soit une femme sur 137.

En 2000, le taux de mortalité augmente avec l’âge régulièrement jusqu’à un

taux de 69 pour 100 000 après 85 ans (fig. 2).

La mortalité dans les cinq ans après le diagnostic de cancer de l’ovaire est

estimée à 68%.

Facteurs de risque

Âge

Comme pour la plupart des cancers, l’âge est un facteur de risque important

puisque l’incidence annuelle est multipliée par six entre 40 et 70 ans (de 5,6 à

39,7 pour 100 000 femmes) (tableau II).

Antécédents familiaux

Les femmes ayant des antécédents familiaux de cancer de l’ovaire apparaissent

plus à risque de développer elles aussi cette tumeur.

Plusieurs études de type cas-témoins ont mis en évidence cette composante

familiale : si l’observation de plusieurs cas de cancers de l’ovaire dans une

famille est rare (moins de 10% des cas incidents), la fréquence d’un cancer de

l’ovaire chez une parente au premier degré (c’est-à-dire la mère, la sœur ou la

Épidémiologie du cancer de l’ovaire 21

Fig. 2 – Taux d’incidence et de mortalité selon l’âge.

fille) est significativement multipliée par quatre chez les femmes présentant un

cancer de l’ovaire par rapport à une population témoin indemne et de même

structure d’âge. Le risque semble le même, qu’il s’agisse de la mère ou de la

sœur. Cette même fréquence est trois fois plus grande si l’on tient compte des

apparentées de premier et de deuxième degré (c’est-à-dire la grand-mère, la

tante, la nièce ou la petite-fille) (3). Le risque cumulé sur la vie passe de 1%

environ en l’absence d’antécédents à près de 5% si une personne apparentée au

premier degré a eu un cancer de l’ovaire et atteint 7% s’il existe deux cas chez

des personnes apparentées au premier degré (3).

Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer l’observation de

contextes familiaux de cancers de l’ovaire. Dans la majorité des cas, ce sont des

modes de vie et d’alimentation « à risque » identiques au sein des mêmes

familles qui semblent en cause. Dans un petit nombre de cas, il existe une

prédisposition héréditaire au cancer de l’ovaire transmise sur un mode autoso-

mique dominant et en relation avec les gènes BRCA1 et BRCA2. Les

concentrations familiales sont alors particulières, permettant d’isoler des

groupes à très haut risque de cancer de l’ovaire (cf. chapitre spécifique).

Facteurs hormonaux endogènes et exogènes

Le cancer de l’ovaire partage avec le cancer du sein certains facteurs de risque

liés à la fertilité et à la reproduction. En effet, le risque de cancer de l’ovaire est

augmenté chez les femmes nullipares (4-6), ainsi que chez celles ayant eu une

puberté précoce et une ménopause tardive (mais les résultats sont discordants).

Il est en revanche clairement établi que le risque de cancer de l’ovaire diminue

à chaque nouvelle grossesse (de l’ordre de 10 à 16%) (6) et avec un âge plus

avancé à la première naissance (6, 7) ou à la dernière naissance (7). Le risque

de cancer de l’ovaire diminuerait avec l’allaitement (5) et les grossesses gémel-

laires (8), ainsi qu’après une hystérectomie ou une ligature des trompes (4-6).

L’effet des hormones synthétiques exogènes a été beaucoup étudié.

Il est maintenant reconnu que la prise d’une pilule contraceptive pour plus

de cinq ans diminue le risque de cancer de l’ovaire de 30 à 50% (6, 9). Cet

effet serait expliqué par le blocage de l’ovulation entraîné par ce traitement.

L’effet favorable a été observé dix à quinze ans après la fin de la prise de pilule

(6, 10) et la protection pourrait persister plus longtemps, au-delà de 20-25 ans

(4, 11).

22 Les cancers ovariens

Âge 0- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85 Total

14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 +

Incidence

0,1 0,8 1,5 2,6 3,8 5,6 8,6 14,6 23,5 30,4 34,1 39,7 42,6 42,0 40,2 35,8 14,9

Mortalité 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,2 2,7 5,7 10,2 15,5 22,0 29,5 38,5 46,8 54,0 69,1 11,6

Tableau II – Taux pour 100 000 personnes-années par tranche d’âge en 2000.

En revanche, des études récentes montrent qu’un traitement hormonal

substitutif de la ménopause prolongé (plus de cinq ou dix ans) augmente le

risque de cancer de l’ovaire de 1,5 à 2 (12, 13).

Le risque de cancer de l’ovaire serait majoré dans le syndrome des ovaires

polykystiques (14) et dans l’endométriose, pour les tumeurs endométrioïdes ou

à cellules claires (15). L’infertilité n’augmenterait le risque de cancer de l’ovaire

que chez les femmes n’ayant jamais eu de grossesse (5, 6). Mais, plusieurs

études récentes, dont une méta-analyse (16), tendent à montrer que les traite-

ments de la stérilité n’augmentent pas le risque de cancer de l’ovaire.

Risques environnementaux

Plusieurs études sur des femmes asiatiques ayant immigré aux États-Unis, en

Australie ou au Canada ont montré qu’elles-mêmes et leur descendance déve-

loppent plus fréquemment un cancer de l’ovaire que les femmes restées en Asie,

même si les risques restent moins importants que ceux des femmes améri-

caines. La comparaison des modes de vie entre les deux pays permet

d’incriminer une alimentation riche en graisses animales (17). Cette hypothèse

a été confortée par des études cas-témoins mettant en évidence une consom-

mation plus forte de graisses d’origine animale et de produits laitiers (6).

L’excès de poids entraîne un risque modérément élevé de cancer de l’ovaire

(18), en particulier à l’adolescence ou chez l’adulte jeune (19).

Hypothèses physiopathologiques

L’explication physiopathologique du lien entre cancer de l’ovaire et facteurs

hormonaux serait le nombre total de cycles ovulatoires. Chaque ovulation

entraîne une rupture de l’épithélium ovarien avec un phénomène secondaire de

cicatrisation. La répétition successive de ces « microtraumatismes » ovariens

pourrait augmenter le risque de transformation maligne à ce niveau.

Comme présenté dans le tableau III, beaucoup de facteurs de risque (ou de

protection) de cancer de l’ovaire sont concordants avec cette hypothèse, alors

que d’autres le sont moins. En particulier, l’effet protecteur des grossesses et de

la pilule est supérieur à celui lié à la seule suppression de cycles ovulatoires.

D’autres mécanismes hormonaux sont donc possibles. Le rôle de taux élevés

d’androgènes et d’estrogènes et de taux bas de progestérone est une hypothèse

actuellement retenue (20). La contribution relative de la synthèse ovarienne et

des taux circulants d’hormones sexuelles dans le développement et la progres-

sion du cancer de l’ovaire doit être étudiée; de même que l’effet des

gonadotrophines et des IGF (insulin growth factors).

Épidémiologie du cancer de l’ovaire 23

6

6

7

7

1

/

7

100%