L`observation des nuages

Climatologie des nuages

L’observation des nuages

Didier Renaut

Avant l’arrivée des premiers satellites

météorologiques (qui date des années

1960), la climatologie des nuages

reposait sur la compilation des obser-

vations synoptiques de surface effec-

tuées en routine, 4 ou 8 fois par jour, à

terre ou à bord de navires, par tous les

services météorologiques du monde.

Cela représenterait environ un million

d’observations par mois pour les sta-

tions terrestres et 100 000 pour les

navires.

Les relevés correspondant à ces obser-

vations, archivés mais aussi, le plus

souvent, transmis via le système

mondial de télécommunications de

l’OMM, contiennent, en ce qui

concerne les nuages, des informations

locales sur la couverture nuageuse

totale ainsi que par type de nuage (en

trois catégories d’altitude), le « temps

présent » (précipitations, brouillard,

etc.) et la hauteur de la base des

nuages.

À l’aide de ces relevés, il est possible

d’établir, de façon plus ou moins com-

plète, une climatologie décrivant la

couverture nuageuse du globe, ses

caractéristiques, voire ses évolu-

tions, avec l’objectif final d’étudier,

de surveiller et de modéliser le climat

de notre planète. Il semble ainsi qu’une

des plus anciennes descriptions de la

couverture nuageuse à l’échelle du

globe soit due à Brooks (1927). Un

historique assez complet de la climato-

logie des nuages a été publié par

Hughes (1984). La version la plus

récente de climatologie globale des

nuages reposant sur les observations

de surface est due à Warren et Hahn,

en 2012, sous forme de site Web :

http://www.atmos.washington.edu/

CloudMap/.

Les observations de surface des

nuages, essentiellement visuelles,

comportent des limitations qui peu-

vent introduire des biais dans les

climatologies :

– situé sous les nuages, l’observateur

voit la base et les bords des nuages. En

conséquence, il surestime souvent la

couverture nuageuse et privilégie les

nuages bas. D’autres types d’erreurs

peuvent intervenir en fonction de

l’expérience de l’observateur et de

l’environnement géographique du lieu

d’observation. Enfin, l’observation

visuelle est difficile de nuit, en par-

ticulier pour l’identification des

cirrus ;

Avant-Propos

– les observations de surface ne don-

nent que la couverture nuageuse d’une

toute petite zone géographique et leur

répartition sur le globe est clairsemée

et inégale (dense dans certaines

régions continentales, presque inexis-

tante sur certains continents et sur

certaines parties des océans), ce qui

pose un problème important de

représentativité.

Lorsque l’on compare les climatolo-

gies globales des nuages provenant des

deux types d’observations (surface et

satellite), la principale différence

réside dans la couverture en nuages

bas, plus importante pour l’observa-

tion de surface. Ceci est lié au fait que,

dans le cas de nuages sur plusieurs

couches, les instruments spatiaux iden-

tifient la couche la plus élevée contrai-

rement à l’observateur de surface qui

identifie la couche la plus basse. Sur

ce point précis, laissons conclure

Hughes (1984) : « Les observations de

la couverture nuageuse totale par satel-

lite et depuis la surface sont complé-

mentaires ; il est déraisonnable de

s’attendre à ce que des climatologies

des nuages compilées à partir d’obser-

vations de nature différente soient

identiques ».

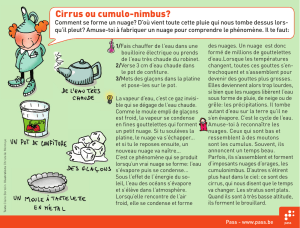

L’épaisseur optique d’un nuage COD

(cloud optical depth), en général déter-

minée dans le domaine visible, mesure

l’importance de son interaction avec le

rayonnement. Elle dépend de l’épais-

seur géométrique du nuage, de sa

concentration en particules et de l’apti-

tude de ses particules à interagir avec

le rayonnement. Si la fraction du

rayonnement transmise par le nuage

La Météorologie - n° 82 - août 2013

38

La climatologie des nuages avant l’arrivée des satellites

Quelques propriétés radiatives et microphysiques des nuages

(ou transmission du nuage) est I/I0,

l’épaisseur optique du nuage est

définie par

COD = –ln (I/I0)

C’est un nombre sans dimension. Une

épaisseur optique nulle correspond à

un nuage totalement transparent

(I = I0), une épaisseur optique infinie à

un nuage totalement opaque (I = 0).

L’épaisseur optique dépend de la

longueur d’onde considérée. Typique-

ment, l’épaisseur optique d’un cirrus

varie de moins de 0,03 pour un cirrus

subvisible à 5 pour des cirrus épais

des latitudes moyennes. L’épaisseur

optique des nuages d’eau liquide,

beaucoup plus élevée, est comprise

entre 5 et 100.

L’émissivité d’un nuage CEM (cloud

emissivity) est le rapport entre le

rayonnement émis par le nuage et celui

qu’émettrait un corps noir à la même

température. Elle mesure la capacité

d’un nuage à absorber et à réémettre le

rayonnement (essentiellement le

rayonnement infrarouge, à cause de la

température des nuages). C’est un

nombre sans dimension compris entre

0 et 1. L’émissivité dépend de la lon-

gueur d’onde considérée. L’évaluation

GEWEX montre qu’en moyenne

globale l’émissivité des nuages (glacés

et liquides) est comprise entre 0,4 et

0,8 dans l’infrarouge thermique.

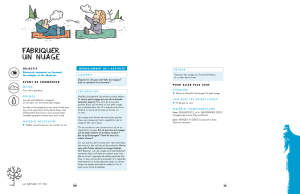

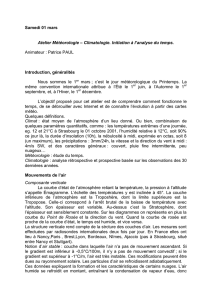

Image composite de la couverture nuageuse globale, obtenue par la juxtaposition des images, proches dans le temps, fournies par les radiomètres multispectraux (canal infrarouge)

de plusieurs satellites météorologiques géostationnaires et défilants. Image du 12-02-2013 à 18 h UTC. (© Météo-France CMS Lannion).

Brooks C.E.P., 1927 : The mean cloudiness over the earth. Mem. Roy. Meteor. Soc., 1, 127-138.

Hugues N.A., 1984 : Global cloud climatologies: A historical review. J. Climate Appl. Meteor., 23, 724-751.

Bibliographie

La Météorologie - n° 82 - août 2013 39

Le contenu intégré en eau des nuages

CWP (cloud water path) est la masse

d’eau condensée contenue dans une

colonne verticale de surface unité du

nuage. Il s’exprime en g.m–2. Selon la

phase de l’eau condensée dans le

nuage, on peut distinguer le contenu

intégré en eau liquide CLWP (cloud

liquid water path) et le contenu intégré

en glace CIWP (cloud ice water path).

L’évaluation GEWEX montre que les

valeurs typiques de ces variables

varient de 30 à 120 g.m–2.

Le rayon effectif des particules du

nuage CRE (cloud effective particle

radius) correspond à un rayon moyen

de la distribution en taille des particu-

les ou au rapport du volume des parti-

cules à leur surface projetée. Cette

variable permet de faire le lien avec les

propriétés radiatives du nuage. La

valeur du rayon effectif dans les nua-

ges varie typiquement de 20 à 120µm

pour les cristaux des nuages glacés et

de 5 à 30 µm pour les gouttelettes des

nuages d’eau liquide. Le rayon effectif

moyen global des particules de nuages

est d’environ 14 µm (± 1 µm) pour les

sommets des nuages liquides et d’envi-

ron 25 µm (± 2 µm) pour les nuages

glacés élevés.

1

/

2

100%