À première vue, la Terre semble dotée de toutes les ressources

Àpremière vue, la Terre semble dotée de toutes les

ressources nécessaires à notre survie et à notre confort.

Toutefois, sans l’atmosphère et le Soleil, la vie y serait

impossible. Le Soleil procure à notre planète une quantité

énorme d’énergie, dont dépendent autant les espèces

animales que les espèces végétales. L’atmosphère retient

une partie de cette énergie et les vents aident à la ré-

partir aux quatre coins du globe. De quelle façon cette

énergie circule-t-elle sur la Terre ? Quelles sont ses mani-

festations dans l’atmosphère ? Comment l’être humain

peut-il l’employer pour ses besoins sans nuire à l’environ-

nement ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles

nous répondrons dans ce chapitre.

vers -334

Publication du traité

Les Météorologiques

par Aristote

vers -250

Première estimation

des distances Terre-Lune

et Terre-Soleil

vers -79

Attribution des marées

à l’influence de la Lune

1997

Signature du protocole de

Kyoto, visant la réduction

des émissions de gaz

à effet de serre

1687

Explication des marées

par la théorie de l’attraction

de Newton

1783

Première analyse de

la composition de l’air

1835

Démonstration de l’effet

de Coriolis

1839

Découverte de l’effet

photovoltaïque

1863

Proposition du concept

de l’effet de serre

1913

Démonstration de

l’existence de la couche

d’ozone

1987

Signature du protocole

de Montréal, visant la

réduction des émissions

de CFC

1686

Démonstration que le vent est

engendré par les différences

de pression atmosphérique

1450

Conception de l’anémomètre,

pour mesurer la vitesse

du vent

!Chapitre 07 (a) (5e épreuve):Layout 1 09-12-22 12:04 Page220

L’atmosphère

et l’espace 7

SOMMAIRE

1. L’atmosphère ............................. 222

1.1 La composition

de l’atmosphère....................... 222

La pression atmosphérique....... 224

1.2 La circulation atmosphérique.. 226

Les vents dominants.................... 227

Les masses d’air............................. 229

Les anticyclones et les

dépressions................................ 230

1.3 L’effet de serre................................ 233

L’augmentation de l’effet

de serre......................................... 233

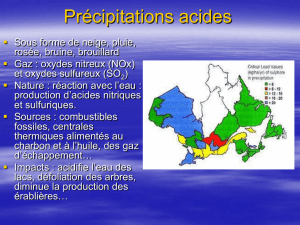

1.4 La contamination de

l’atmosphère.............................. 235

L’amincissement de la couche

d’ozone......................................... 236

Le smog............................................... 237

1.5 Les ressources énergétiques... 238

L’énergie éolienne.......................... 238

2. L’action du Soleil

et de la Lune

sur la Terre ........................ 239

2.1 L’émission d’énergie par

le Soleil......................................... 239

L’énergie solaire............................... 241

2.2 Le système Terre-Lune................ 243

Les marées......................................... 243

L’énergie marémotrice.................. 245

L

’

u

n

i

v

e

r

s

T

e

r

r

e

e

t

e

s

p

a

c

e

221

!Chapitre 07 (a) (5e épreuve):Layout 1 09-12-22 12:04 Page221

L’atmosphère est la couche d’air qui enveloppe la Terre. Les gaz qui la com-

posent sont essentiels à la vie sur notre planète:

ils agissent à la manière d’un filtre, en bloquant certains rayons dangereux

du Soleil, comme les rayons ultraviolets;

ils assurent une certaine stabilité du climat terrestre en retenant la chaleur

sur la Terre;

ils sont en partie constitués de dioxygène (O

2

), indispensable à la

RESPI

-

RATION CELLULAIRE

, et de dioxyde de carbone (CO

2

), nécessaire à la

PHO

-

TOSYNTHÈSE

des végétaux.

L’ATMOSPHÈRE est la couche d’air

qui entoure la Terre.

La force d’attraction de la Terre retient les

par ticules qui constituent l’atmosphère au -

tour du globe. C’est pourquoi les particules

d’air sont plus rapprochées les unes des autres

près de la surface de la Terre. Elles le sont

beaucoup moins à haute altitude. En effet,

99% de la masse de l’atmosphère est concen-

trée dans les 30 premiers kilomètres au-

dessus du sol.

Vue de l’espace, l’atmosphère apparaît comme

un fin halo de lumière bleue qui borde la

Terre. En fait, on considère que l’atmosphère

se prolonge jusqu’à plus de 10 000 km au-

dessus de la surface de la Terre.

222

CHAPITRE 7

1L’atmosphère

ST

STE

ATS

SE

CONCEPTS DÉJÀ VUS

Atmosphère

Atome

Molécule

Transformations physiques

Transformations chimiques

Les satellites sont mis en orbite autour de la Terre dans la

haute atmosphère, généralement à plus de 500 km d’altitude.

7.1

L’atmosphère contient 21% de dioxygène (O

2

), mais elle contient surtout

78% de diazote (N

2

). On y trouve également d’autres gaz en très faibles

quantités. C’est ce mélange gazeux que l’on nomme «air». La figure 7.2

montre les proportions des gaz qui composent l’air. Ces proportions ne

changent qu’à très haute altitude (à environ 100 km du sol).

L’AIR est le mélange gazeux, composé surtout de diazote et de

dioxy gène, qui constitue l’atmosphère.

Il est à noter que la vapeur d’eau (H

2

O) est un

composant de l’air très important en météorologie,

puisqu’elle est à l’origine de la formation des

nuages et des précipitations. On parle alors du

«taux d’humidité» de l’air. Selon les régions et la

journée, la vapeur d’eau peut repré senter jusqu’à 4% du volume d’air.

1.1

LA COMPOSITION DE L’ATMOSPHÈRE

ST

STE

ATS

SE

CONCEPTS DÉJÀ VUS

Air (composition)

Couches de l’atmosphère

«Météorologie» provient

des mots grecs

meteora

,

qui signifie «élevé dans

les airs», et

logia

, qui si -

gnifie «théorie».

!Chapitre 07 (a) (5e épreuve):Layout 1 09-12-22 12:04 Page222

223

L’atmosphère et l’espace

La pollution cosmique

L’espace qui entoure la Terre est pollué. En effet,

depuis les débuts de la conquête de l’espace, dans

les années 1950, les déchets ne cessent de s’accu-

muler dans l’exo sphère (la couche de l’atmosphère

la plus éloignée du sol). On y trouve des débris de

fusées qui ont servi à propulser des engins dans

l’espace, des satellites hors d’usage, des vieilles

batteries ou encore des outils perdus par des

astronautes, comme des tournevis ou des boulons.

Selon les estimations des spécialistes de la NASA,

on trouverait dans l’espace environ 9000 gros

objets, tels que des morceaux d’anciennes fusées,

environ 110 000 débris moyens mesurant entre 1 et

10 cm, et environ 35 millions de débris de l’ordre

de 1 mm, comme des éclats de peinture.

Dans l’exosphère, un simple boulon peut voyager

à une vitesse de 8 km/s, soit 10 fois plus vite

qu’une balle de fusil ! Un choc avec un tel projec-

tile suffirait à faire éclater le hublot d’une navette

spatiale ou à sérieusement endommager un satel-

lite, voire à le faire exploser. C’est pourquoi les spé-

cialistes de la NASA suivent de près la trajectoire

des débris spatiaux.

+

ENVIRONNEMENT

+

L’air contient également des particules solides

et des parti cules liquides en suspension. Ces

particules proviennent de la surface de la

Terre (poussières, pollen, suie, fumée, gout-

telettes, etc.) et se mêlent aux gaz de l’air.

Gaz Symbole Volume (en %)

Vapeur d’eau H2O0 à 4

Argon Ar 0,93

Dioxyde de carbone CO20,038 (variable)

Néon Ne 0,001 8

Hélium He 0,000 52

Méthane CH40,000 17 (variable)

Krypton Kr 0,000 11

Dihydrogène H20,000 05

Oxyde nitreux N2O 0,000 027 (variable)

Xénon Xe 0,000 008 7

Ozone O30,000 001 (variable)

CFC (chlorofluorocarbures) C

n

F

n

Cl

n

0,000 000 1 (variable)

Quelques constituants de l’air

La composition de l’atmosphère en basse altitude.

7.2

Diazote (N2)

78%

Dioxygène

(O2)

21%

Autres

gaz

1%

➞

L’exosphère contient de nombreux débris provenant

de l’exploration spatiale (ci-dessus, une représentation

fictive).

!Chapitre 07 (a) (5e épreuve):Layout 1 09-12-22 12:04 Page223

224

CHAPITRE 7

L’atmosphère terrestre se divise en cinq grandes couches, qui sont illustrées

à la figure 7.4. Cette figure fait également ressortir deux importantes carac -

téristiques de l’air, soit la pression et la température, qui varient notamment

selon l’altitude. Il est à retenir que plus on monte en altitude, moins il y a de

particules d’air dans l’atmosphère.

La section suivante porte sur la pression atmosphérique, l’un des éléments

essentiels à l’étude de l’atmosphère.

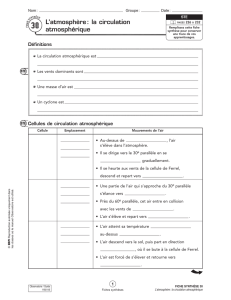

La pression atmosphérique

L’air étant un mélange gazeux, donc un

FLUIDE COMPRESSIBLE

, il exerce une

pression à cause de ses particules qui entrent en collision les unes avec les

autres. Ces collisions déterminent la pression de l’air ou «pression atmo-

sphérique».

La PRESSION ATMOSPHÉRIQUE est la pression de l’air dans

l’atmosphère.

Plus il y a de collisions dans une région donnée, plus la pression atmo-

sphérique y est grande. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique

s’élève en moyenne à 101,3 kilopascals (kPa), 1 kPa équivalant à la pression

qu’exerce une masse de 100 kg sur une surface de 1 m

2

.

Deux facteurs principaux ont un effet sur la pression

atmosphérique:

lorsque le nombre de particules augmente, les colli-

sions sont plus fréquentes et la pression s’élève. À l’in-

verse, lorsque le nombre de particules diminue, la

pression chute. C’est pour cette raison que la pression

dimi nue lorsqu’on s’élève en altitude (voir la figure 7.4);

lorsque l’air se réchauffe, les particules se déplacent

plus vite et le nombre de collisions augmente. Sous

une cloche de verre, où le volume est fixe, la pression

augmente donc avec la température. Dans l’atmo-

sphère cependant, la pression de l’air tend à l’équi-

libre. Quand la température augmente, les particules

s’éloignent les unes des autres, ce qui ramène la pres-

sion vers une valeur plus près de la normale. Résultat:

la

MASSE VOLUMIQUE

de l’air diminue. L’air chaud

est ainsi plus léger que l’air froid et il a tendance à

monter.

La pression atmosphérique varie d’un endroit à un autre

et d’un moment à un autre. Ces variations de pression

sont à l’origine de plusieurs phénomènes atmosphé-

riques. En effet, les particules d’air se déplacent des zones

de haute pression (où elles sont très nombreuses) vers les

zones de basse pression (où elles sont moins nombreuses).

C’est ce qui donne naissance aux vents.

ST

STE

ATS

SE

Plus il y a de particules d’air, plus la pression

est grande, car plus il y a de collisions entre

les particules.

7.3

Haute pression

Basse pression

CONCEPTS DÉJÀ VUS

Pression

Fluide compressible

Relation entre pression

et volume

Masse volumique

Vents

O2

N2

!Chapitre 07 (a) (5e épreuve):Layout 1 09-12-22 12:04 Page224

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

1

/

26

100%