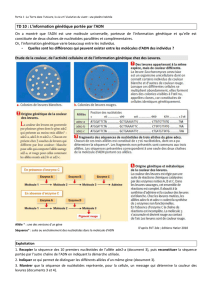

texte - Structure et instabilité des génomes

Ondes et particules de vie

Par Pierre Sonigo

Institut Cochin, INSERM, Paris

Copyright Pierre Sonigo 2004

Face aux progrès des biotechnologies, les principes éthiques doivent garantir le respect de

l’individu. Encore faut-il préciser ce qu’est un individu. En première approche, cela semble aller

de soi : un individu, c’est vous ou moi. Mais il existe des situations plus délicates, par exemple au

cours du développement embryonnaire. Certaines questions reviennent fréquemment : combien

de temps faut-il pour qu’un embryon, formé au départ d’une seule cellule, puisse être considéré

comme une « personne humaine » ? Plus généralement, une seule cellule, c’est-à-dire un oeuf

fécondé ou même n’importe quelle cellule de notre corps, peut-elle être considérée comme un

être vivant à part entière ? Malheureusement, ni l’accumulation de données biologiques, ni les

progrès technologiques n’ont permis de répondre de manière définitive à ces questions. La

situation est d’autant plus confuse que, comme nous le verrons, les théories biologiques se

perdent dans la problématique de l’individualité. Même si nous y tenons comme à notre propre

peau, le concept d’individu n’est pas indispensable à une approche scientifique du vivant. Au

contraire. Le progrès scientifique nécessite l’adoption d’un point de vue dont nous ne sommes

pas le centre. La biologie pourrait prendre ses distances par rapport à l’individualité que nous

nous attribuons. L’éthique devrait alors évoluer dans la direction opposée, c’est-à-dire se

rapprocher de l’individu et assumer pour cela des choix de plus en plus indépendants des données

biologiques.

Séquences et conséquences

La génétique apparaît aujourd’hui comme une évidence, une réalité scientifique incontournable.

Ainsi, les dernières décennies ont permis la découverte de l’ADN, le déchiffrage du code

génétique, l’identification des gènes de nombreuses maladies. Plus récemment, le séquençage du

génome humain mais aussi les OGM ou la thérapie génique semblent confirmer le bien-fondé de

cette approche de la biologie. Pourtant, lentement mais sûrement, difficultés scientifiques et

promesses non tenues s’accumulent : les gènes du cancer ne suffisent pas à comprendre le cancer,

les gènes du développement embryonnaire sont les mêmes chez de nombreux organismes, les

gènes du virus du sida ne nous disent pas comment ce virus peut tuer. La pratique de la recherche

impose de douter et de veiller sans cesse à la validité des théories qui guident nos travaux.

Aujourd’hui, la question de la validité des théories génétiques doit être posée et les incohérences

éventuelles soigneusement disséquées. Même si cela peut paraître surprenant, provocateur pour

certains, c’est un élément incontournable de l’activité de recherche. J’ai personnellement été

confronté à des difficultés scientifiques que la génétique ne pouvait pas résoudre. Dans les années

1980, le laboratoire où je préparais ma thèse était spécialisé dans les techniques d’analyse de

l’ADN. A l’époque, nous suivions à la lettre les enseignements de la biologie moléculaire. Quelle

que soit la question posée, nous tentions systématiquement de la résoudre par le séquençage

d’ADN, considéré alors comme la voie royale pour trouver des solutions à des problèmes

biologiques très divers. En l’occurrence, au problème du sida. Fin 1984, nous avons obtenu la

séquence complète du génome du virus du sida. A la publication de ces travaux, des journalistes

nous ont demandé : « Vous avez la séquence du virus du sida, vous devez donc tout comprendre

maintenant… ». L’un d’entre nous, particulièrement inspiré, a répondu : « Nous connaissons son

visage, mais nous ne connaissons pas son cœur». Et quand il a dit « cœur », il me semble qu’il

pensait quasiment « âme ». De retour au laboratoire, j’ai demandé à mon collègue ce qu’il avait

voulu dire exactement. Où pensait-il chercher le cœur en question ? Nous avions la séquence du

virus sous les yeux et reconnaissons que c’est un superbe outil de recherche. Mais cela ne nous

donnait pas une lumière totale sur la maladie, nous n’avions pas le livre du sida.

Schématiquement, le virus est formé de quelques molécules : 12 protéines différentes, plus son

génome. La séquence du génome nous donnait accès à la composition des protéines. Mais rien de

plus. Un virus est un animal extrêmement simple, minuscule, presque ridicule, et s’il y avait un

livre de vie dans les séquences d’ADN, le virus était un objet idéal pour commencer à en

déchiffrer la grammaire. Pourtant, il n’y avait pas d’autre grammaire à appliquer que celle du

code génétique, c’est-à-dire la correspondance entre la structure de l’ADN et la structure des

protéines, que l’on connaît depuis longtemps. La simplicité du virus ne nous révélait pas le

langage des gènes. Nous restions cantonnés à la composition des protéines. Ce qui, bien sûr, pour

un chercheur est très utile. Mais cela ne nous ouvre pas des horizons nouveaux, ne jette pas une

lumière franche sur l’action du virus. On ne sait toujours pas exactement, vingt ans plus tard,

comment le virus du sida tue. Paradoxalement, la publication de la séquence de ce virus - qui était

considérée en 1985 comme un grand succès scientifique -, n’apportait pas la réponse aux

questions que nous nous posions. Le sida reste un drame. Si les solutions ne sont pas là où l’on

pensait, il faut aller les chercher ailleurs. Cette démarche impose de revoir avec un œil le plus

neuf et le plus ouvert possible, les fondements théoriques de la biologie moderne, et de traquer

sans pitié la moindre anomalie. Curieusement, cela conduit à se demander ce qu’est un individu.

Un problème de découpage

La biologie moderne repose sur deux théories bien anciennes : la génétique, issue des travaux de

Gregor Mendel (1822-1884) publiés en 1865, et la théorie de l’évolution par sélection naturelle,

publiée par Charles Darwin (1809-1882) en 1859. La question de l’individu est enfouie au cœur

de ces deux théories. D’un côté, la génétique cherche à expliquer la nature du lien héréditaire

entre deux individus. D’un autre côté, le darwinisme s’appuie sur des différences d’efficacité de

reproduction des mêmes individus : selon le principe de la sélection naturelle, l’entité qui se

reproduit le plus vite se maintient. Encore faut-il s’entendre sur cette entité. En biologie, tout se

reproduit : les gènes, les molécules, les cellules, les organismes, même pour certains les espèces.

Les reproductions de ces différents éléments s’enchevêtrent à des vitesses différentes. Il est donc

indispensable de définir celui qui doit être pris en compte par la sélection naturelle. Mais les

spécialistes n’arrivent pas à se mettre d’accord sur ce point. Au bout du compte, ce sont les

théories qui se multiplient. Selon le niveau choisi on parle de : gène égoïste, darwinisme

moléculaire, darwinisme cellulaire, darwinisme classique, sélection de groupe ou d’espèce ...

Pour illustrer cette difficulté, prenons l’exemple d’une forêt. Même si la taille de la forêt dépend

de la reproduction des plantes et des animaux qui la constituent, on ne dit pas que la forêt elle-

même se reproduit. On dira plutôt qu’elle s’étend, qu’il s’agit de croissance. Pour parler de

reproduction, il faut se référer à un élément précis, une entité dont le nombre est croissant et les

caractéristiques conservées. Il est possible de définir une telle entité dans la forêt : par exemple

une surface, disons un carré de forêt de 100m2. Ces carrés se ressemblent comme des frères. Le

phénomène qui était au départ défini comme une croissance de la forêt, peut maintenant être

considéré comme une reproduction des carrés. Le carré est arbitrairement défini. On aurait pu

tout aussi bien choisir des carrés de 243cm2 ou de 6,55957 m2. C’est donc un découpage tout à

fait arbitraire qui permet d’abandonner le terme de croissance et de considérer exactement le

même phénomène comme une reproduction. De manière générale, lorsque le découpage semble

aller de soi, par exemple pour des animaux, on parlera de reproduction. Au contraire, quand le

découpage est moins évident, comme dans le cas de la forêt, on parlera plutôt de croissance. La

question est donc de savoir ce qui rend le découpage évident dans certains cas, et pas dans

d’autres. Existe-t-il des critères fiables et objectifs, capables de guider un tel découpage ? Le

piège est de croire que c’est simple. Le vieux problème philosophique du « découpage » de la

continuité du réel en éléments individuels est omniprésent en biologie. Dans le monde végétal par

exemple, les branches d’un arbre sont indépendantes et l’arbre est conçu non comme un individu,

mais comme une colonie1. A l’inverse, ce qui apparaît comme des plantes indépendantes peut être

connecté par un réseau de racines souterraines. Dans ce cas, comment compter les plantes ? Autre

classique : la fourmi ouvrière est stérile et ne se reproduit pas. Seule la fourmilière dans son

ensemble se reproduit. Dans ces conditions, de la fourmi ou de la fourmilière, lequel est un

organisme à part entière ? Sous des formes variées, cette question a fait couler beaucoup d’encre,

et la controverse n’est toujours pas résolue.

Dans le cas des humains et des animaux qui leur ressemblent, le problème de découpage posé par

les forêts, les insectes sociaux ou les plantes peut apparaître assez trivial, voire absurde. Tous nos

sens nous indiquent avec force qu’un être humain n’est ni une forêt, ni une fourmi ou une plante.

« Je suis à l’évidence un individu ! » Certes. Mais cette évidence, guidée par un point de vue peu

objectif sur nous-même, n’a rien de scientifique. Comme les branches d’un arbre, nos cellules et

nos organes font preuve d’une certaine indépendance les uns par rapport aux autres.

Contrairement aux évidences, l’idée d’une autonomie de notre organisme ne résiste pas à un

examen même très superficiel. Pour la très biologique reproduction notamment, l’individu

humain est un couple. Pour la nutrition, nous n’irions pas bien loin sans la photosynthèse végétale

ou les activités biochimiques des milliards de bactéries qui peuplent notre intestin. Nous

dépendons des plantes, qui elles-mêmes dépendent de la lumière solaire. Si l’on prend en compte

toutes les connections vitales dont nous dépendons, l’individu réel ne serait-il pas Gaia, notre

planète, voire même l’univers dans son ensemble ? « Mais non, voyons ! » répondent à cela les

gardiens de la spécificité biologique. « L’univers ne se reproduit pas. Seul le vivant se

reproduit. » La reproduction encore ... L’argument des gardiens est circulaire : comme nous

l’avons vu, l’idée de « reproduction » passe par la définition préalable d’un individu de référence.

En renonçant à un tel découpage, les « individus » se fondent dans un tout continu, dont on ne

peut dire qu’il se reproduit. Il s’agit pourtant du même phénomène. En l’absence d’individus

séparés, le terme de reproduction n’a pas de sens. Nous verrons que sur ces bases théoriques, les

vieilles questions qui fondent la biologie -le gène, l’évolution- pourraient trouver de nouvelles

réponses2.

Une vague idée de l’individualité

Imaginons un observateur un peu particulier sur une plage. Il débarque à l’instant d’une planète

lointaine et froide. D’où il vient, il n’y a ni eau liquide ni vent. Le temps est maintenant clair et le

vent de la veille est tombé. Il observe les vagues qui viennent mourir sur le sable. Il écoute

attentivement leur respiration qui s’accentue lorsqu’elles se brisent. Il remarque qu’elles se

succèdent dans le temps et qu’elles se ressemblent. Vaguement. Comme ce qu’il appelle vie sur

sa planète d’origine. Un air de famille mêlé à un souffle de différence. Comment ces vagues

1 Voir F. Hallé. L’éloge de la plante. Seuil.

2 Voir P. Sonigo et I. Stengers. L’évolution. EDP sciences 2003.

naissent-elles ? Sa première intuition est de considérer les vagues comme des individus à part

entière. En effet, chacune semble douée de sa propre autonomie et meurt sans que celle qui la suit

ne s’en soucie. Mais si les vagues sont effectivement autonomes, comment comprendre qu’elles

se ressemblent autant ? Notre observateur imagine qu’un élément invisible doit se propager de

vague en vague et que cet élément produit la ressemblance qu’il cherche à expliquer. Chaque

vague, ainsi née de celle qui la précède, engendrerait celle qui lui succède. La première vague

transmettrait l’élément organisateur à la suivante et cet élément serait capable de conférer une

forme à l’eau. Satisfait de son hypothèse, il choisit pour cet organisateur le nom d’ADN, un terme

ancien qui signifie éternel et créateur. Il réfléchit. Cet élément mystérieux serait-il capable à lui

seul de générer un mouvement aussi organisé, stable, régulier ? Perdu dans ces pensées, il

s’approche progressivement de l’eau. Il remarque que les vagues sont couvertes de vagues plus

petites et que ces vagues plus petites sont-elles mêmes formées de vaguelettes. Il se demande si

l’élément organisateur ne devrait pas plutôt être transmis par les vagues les plus petites.

L’élément définirait la forme des petites vagues qui à son tour déterminerait la forme des plus

grosses. La musique des flots s’inscrit plus nettement dans son esprit. Son rythme lui révèle un

nouveau point troublant. La taille des grosses vagues semble varier de manière régulière, par

groupe de sept. Dans cette forme de vie aquatique, les vrais individus pourraient bien être un

groupe de sept. Cette idée le perturbe : dans cet emboîtement de vagues, quelle est l’entité qui

compte réellement ? Il faudrait entrer en communication avec elles, pour identifier celle qui pense

et qui parle, mais elles semblent beaucoup trop primitives pour cela. Il imagine de nouveau

l’élément organisateur expliquant la régularité et la ressemblance des mouvements de l’eau. Que

cet élément dirige la forme des vagues les plus petites ou des plus grandes, il permettrait en tous

cas de définir le système. Finalement, la seule entité vivante serait en quelque sorte cet élément

organisateur. Les vagues ne seraient qu’un artifice permettant le transport et la propagation

efficace de cet élément. Un élément organisateur égoïste ! Il serait le vivant réel, le reste ne serait

que sa production. A la réflexion, cette idée lui semble un peu mystique. Un seul élément, dont le

fonctionnement est assez hypothétique pour l’instant, pourrait-il expliquer, diriger et animer à lui

seul toute la matière qu’il observe ? Il s’arrête alors de penser et se contente de respirer

calmement, de longs instants. Un souffle d’air frais passe sur son visage. Il réalise l’existence du

vent. La mer devient plus familière. Il ressent peu à peu que les vagues impliquent tous les

composants de l’air et de l’eau. Si les vagues font partie de la même eau, la question de savoir

quel est le découpage qui compte vraiment devient saugrenue. L’absurdité du découpage en

entités autonomes, organisées par un mystérieux élément, lui apparaît brutalement. En l’absence

d’un tel découpage, il n’est nul besoin d’imaginer un élément organisateur qui passe d’une vague

à l’autre. Cette manie de tout découper en éléments individuels - peut-être pour pouvoir les

nommer ? - entraîne souvent sa pensée sur des chemins bien tortueux.

L'individu génétique

La question centrale de la génétique est de comprendre pourquoi les individus se succèdent et se

ressemblent : pourquoi les chats font-ils des chats et les chiens des chiens ? Mais cette question

n'est difficile que parce qu'il est posé d'emblée, par définition, que les parents et les enfants sont

matériellement séparés. En effet, lorsque deux objets font partie de la même matière, le problème

présente peu d'intérêt. Qui se demande vraiment pourquoi les vagues se ressemblent, pourquoi les

bras d'une rivière ressemblent à la rivière dont ils naissent ou pourquoi la moitié d'un cheveu

ressemble terriblement à un cheveu ? Il semble une évidence indiscutable, du moins chez les

animaux supérieurs qui sont souvent au centre de nos pensées, que la mère et l'enfant sont deux

personnes à part entière. Ce n'est le cas, ni pour les vagues, ni pour les bras des rivières, ni pour

les cheveux. Cette intuition forte de la séparation matérielle des parents et des enfants est à

l’origine du problème génétique. Le gène vise à combler le mystère insoluble du lien qui permet

aux générations de se ressembler, alors qu’elles seraient à l’évidence séparées. Si elles étaient

considérées comme un tout, la notion de gène serait inutile. Par contre, avec des générations

indépendantes, si la mère ne transmet pas son propre organisme, elle doit d'une manière ou d'une

autre transmettre quelque chose qui explique les propriétés de celui de l'enfant. C’est le rôle du

gène. Les pionniers de la génétique ont choisi d'attribuer ce lien à la lignée germinale ou germen

défini par la graine, l'œuf ou l'ovule fécondé. Comme l’écrit August Weissmann (1834-1914) :

“ Comment se fait-il qu'une seule cellule puisse reproduire l'ensemble du parent avec toute la

fidélité d'un portrait ? ”3

L’hypothèse de la cellule germinale en tant que responsable de l’hérédité est présentée comme un

fait acquis dans la formulation de Weismann. Pour lui, la question n’est pas de savoir si une seule

cellule produit effectivement l’organisme, mais comment elle le produit. Notons aussi qu’il

exagère l’importance de la ressemblance : parents et enfants se ressemblent certes, mais la fidélité

du portrait reste relative. Bien qu’extrêmement audacieuse, l’hypothèse de Weismann nous

semble aujourd’hui validée et précisée : l’ADN a été identifié comme le « principe actif » de la

cellule germinale. Ce n’est plus une cellule, mais une molécule qui « reproduit l’ensemble du

parent avec toute la fidélité d’un portrait ». Le gène, principe d’hérédité est aussi principe

d’individualité. Dans « le hasard et la nécessité » publié en 19704, Jacques Monod décrit les

systèmes de régulation du fonctionnement génétique :

C'est en définitive la gratuité même de ces systèmes qui ouvrant à l'évolution moléculaire un

champ pratiquement infini d'exploration et d'expérience, lui a permis de construire l'immense

réseau d'interconnections cybernétiques qui font d'un organisme une unité fonctionnelle

autonome dont les performances paraissent transcender les lois de la chimie, sinon leur

échapper.

Même si cela ne correspond pas à leur propre loi, c’est-à-dire celles de la chimie, les milliards de

molécules et de cellules qui nous composent sont supposées obéir à la nôtre avec dévouement.

Comme un seul homme. Gène du doigt, gène de l'œil, on obéit au doigt et à l'œil. Notre

organisme devient unitaire et autonome. Certains auteurs ont poussé encore plus loin la logique

de cette conception. Ainsi, selon la théorie dite du « gène égoïste » popularisée par Richard

Dawkins5, les organismes ne sont que les véhicules qui permettent aux gènes de se propager : le

gène est le seul individu qui compte vraiment. Finalement, les gènes sont le propre d’un individu.

Ils le définissent, le construisent. La génétique renforce ainsi notre sensation d'individualité. Mais

ce renforcement résulte d’un raisonnement circulaire. Comme nous l’avons vu, c’est le

découpage en individus qui a entraîné l’invention d’un concept –le gène- capable de les

connecter. Le gène est cohérent avec le découpage en fonction duquel il a été conçu. Mais il ne

peut en démontrer la réalité.

3 Cité par Evelyn Fox-Keller, le siècle du gène. Gallimard Sciences humaines 2003 pour la traduction française.

4 Editions du Seuil.

5 Pour un exposé récent, voir par exemple. R. Dawkins. The extended phenotype. Nouvelle édition, Oxford

University Press 1999.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%