1 IMAGERIE INTERNET (1) Imagerie médicale, imagerie satellite

1

IMAGERIE INTERNET (1)

Imagerie médicale, imagerie satellite, imagerie infrarouge, … et pourquoi pas imagerie Internet ? Y aurait-

il un ensemble suffisamment grand de technologies, applications et problématiques de l’image, essentielles

à Internet, qui justifieraient cette nomenclature ?

--------------------------

En janvier prochain à San Jose (CA), la Society for Imaging Sciences and Technology (IS&T) et The

International Society for Optical Engineering (SPIE) tiendront leur 3ième conférence scientifique conjointe

sur le thème « Internet Imaging ». Si les scientifiques sentent le besoin de se regrouper et d’échanger

autour de ce thème, c’est qu’un nouveau créneau est en émergence, une autre de ces nombreuses disciplines

du large domaine de l’imagerie par ordinateur, mais celle-ci à la croisée des chemins entre des

technologies, applications et problématiques d’intérêt pour Internet.

Dans cette série de deux articles, nous tentons de comprendre pourquoi les scientifiques sentent maintenant

le besoin de définir un nouveau domaine de recherche, à savoir l’Imagerie Internet. Notre discussion est

basée sur le développement de cinq technologies essentielles à la diffusion et la manipulation sur réseau de

contenus visuels : l’animation visuelle, le traitement multi-plateforme, la protection des sources, la

localisation de sources visuelles spécifiques et les normes de compression.

Animation visuelle

Les attentes croissantes de performance et de qualité visuelle des sites Web poussent évidemment le

développement de nouvelles technologies pour la diffusion efficace de contenu visuel sous la contrainte de

bande passante limitée. Dans ce contexte, il ne serait pas étonnant que le concept d’Imagerie Internet soit

surtout associé à celui de rendu 3D et d’animation Web. Quoi de plus naturel quand on pense à l’intérêt de

plus en plus grand que portent les usagers et l’industrie du multimédia pour le design de pages Web

« vivantes ». Deux exemples de ce type de technologies parmi les plus évidentes sont le Virtual Reality

Modeling Language (VRML) et Flash.

VRML est un langage de modélisation qui permet la création d'images ou de mondes virtuels en trois

dimensions et leur exploration interactive sur Internet. Il a été proposé pour la première fois en 1994, à la

2

conférence annuelle de Genève sur le World Wide Web. C’est un langage de description de scène et non un

langage de programmation; il est analysé syntaxiquement, c'est-à-dire transformé en un ensemble d'objets

compris par l'ordinateur, puis affiché. La description de la scène est statique car on ne peut rien modifier

une fois que le fichier VRML est chargé. Comme le HTML, il a l'avantage d'être multi-plateforme,

extensible et peu exigeant en matière de bande passante car les fichiers ne contiennent que du texte.

Tous les créateurs de pages Web multimédia connaissent Flash! Cet outil de Macromedia permet

l’assemblage vidéo à partir d’images vectorielles pour diffusion sur Internet. Le format vectoriel est

beaucoup plus compact que le format à point. Les animations Flash sont faciles à utiliser parce qu'elles

peuvent être visionnées avant leur téléchargement complet. Elles peuvent également contenir du son et

offrir des fonctions interactives comme des boutons, permettant à l'internaute de réagir à leur apparition.

Selon certains, Flash serait en voie de devenir la norme de facto pour l’animation sur Internet.

Cela dit, bien que le domaine de l’animation Web soit très riche et constamment en évolution, il n’est pas le

meilleur exemple de ce que les chercheurs considèrent généralement comme une problématique de l’image

spécifique à Internet. Dans un sens plus large, la simple utilisation de sources visuelles sur Internet

poussent aussi le développement de technologies plus près du concept « traitement de l’information »

(technologies que d’aucun qualifieront de plus bas niveau) pour la diffusion, la manipulation et la recherche

efficace de contenu visuel. Pensons par exemple aux outils de développement logiciel multi-plateforme

pour le traitement et l’analyse de sources visuelles, la protection des sources, la localisation de sources

visuelles spécifiques et les normes de compression.

Traitement multi-plateforme

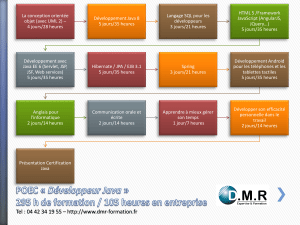

Du côté des outils de traitement et d’analyse de sources visuelles sur réseau, il est impossible de passer sous

silence les développements d’interfaces de programme d'application (API) spécialisées comme Java

Advanced Imaging (JAI) et Java Media (JM). JAI est un ensemble de classes qui fournit des fonctionnalités

de traitement d’images avancées à la plate-forme Java 2 et qui sont incorporables dans des applets ou des

applications Java. Bien qu’encore limité, JAI fournit quand même plus d’une cinquantaine de

fonctionnalités standards de traitement d’images comme le rehaussement de contraste, la sélection de

régions d’intérêt, la déformation élastique (warping), plusieurs filtres de rehaussement spatial et fréquentiel

3

ainsi que du support pour la lecture et l’écriture dans les formats BMP, GIF, FPX, JPEG, PNG, PNM et

TIFF. Au niveau d’évolution actuel, JAI n’est cependant pas encore certifié « 100 % pure Java ». En effet,

JAI est implémenté pour permettre l’utilisation soit d’une version en langage C des fonctionnalités (donc

dépendant du système d’opération), soit d’une version en Java pure. La version C est utilisée par défaut

parce qu’elle est plus rapide. Un autre irritant de JAI, particulièrement pour les chercheurs, est que le code

source n’est pas encore disponible.

De part la nature des fonctionnalités de JAI, le marché s’est surtout développé du côté des secteurs

scientifiques comme l’astronomie, les systèmes d’information géographique, la médecine et la

télédétection. Dans la foulée des développements multimédia pour Internet, le futur de JAI risque fort

d’être tributaire de Java Media. Comme son nom l’indique, Java Media est une plate-forme de

développement Java pour applications multimédia. Il regroupe un ensemble d’API spécifiques à ce secteur :

Java 2D, Java 3D, Java Advanced Imaging (JAI), Java Sound, Java Media Framework (JMF), Java

Telephony, Java Speech et Java Communications. Cet API supporte l’intégration de clips audios et vidéos,

de présentations animées, de graphiques, d’images et de modèles 3D. Les fonctionnalités spécialisées

prévues pour JAI comme l’imagerie volumique et l’analyse d’images continueront cependant à soutenir

l’intérêt de la communauté scientifique pour ce produit.

Protection des sources visuelles

Les concepts d’authentification et de protection de droits d’auteur sont maintenant d’une grande importance

dans nos sociétés d’information. Un exemple familier d’authentification d’un contenu visuel est l’ajout de

petits logos opaques ou translucides sur les images de télévision, pour identifier le poste bien sûr, mais

aussi pour décourager la copie non autorisée de la source vidéo. Les techniques d’authentification visible

des images ont leurs limites car il est presque toujours possible, par un traitement numérique approprié,

d’enlever ou de remplacer le « tatou ». Pour contrer ce problème, les chercheurs ont commencé à

développer, vers le milieu des années 90, des techniques plus sophistiquées de tatouage numérique (digital

watermarking).

4

Le tatouage numérique s’inspire de la stéganographie, une technique qui consiste à dissimuler un message

sans chiffrement (encryption) dans un ensemble de données (par ex., une image), de sorte que sa présence

soit imperceptible (par ex., en modifiant quelques bits de l’image).

Dans sa forme la plus commune, le tatouage numérique consiste à insérer une signature invisible et

permanente à l'intérieur d’une image, d’un document ou d’un vidéo numérique. Cette signature doit

pouvoir être lue seulement par le propriétaire des images et doit résister aux différentes techniques de

traitement (p. ex. compression, lissage, rotation, etc.) et aux programmes pirates utilisés pour casser le code

de protection d'un logiciel. Cette forme de tatouage est utilisée pour la protection de droit d’auteur. Elle

vise à protéger le propriétaire car seul celui-ci peut vérifier la propriété de sa donnée visuelle. Dans ces

circonstances, ce qui intéressera avant tout un pirate, c’est d’enlever le tatou de l’image.

Une autre forme de tatouage numérique, plus complexe et plus difficile d’implémentation, vise d’avantage

à protéger l’usager. Lorsque le propriétaire publie une de ses images tatouées, il associe à son tatou une

clef publique qui peut confirmer l’existence du tatou mais sans le dévoiler. L’usager utilise cette clef

publique pour vérifier l’authenticité de la donnée visuelle. Le propriétaire donne donc à l’usager la capacité

de vérifier l’originalité des données reçues et donc d’être protégé contre l’utilisation de copies falsifiées.

Ici, le pirate sera plus intéressé à reproduire le tatou sur une copie falsifiée de l’image.

Si on se reporte dans le contexte Internet, on pourra donc identifier au moins deux scénarios où le tatouage

numérique trouve un intérêt particulier :

• Un propriétaire expose sa collection d’images sur un serveur. Des pirates peuvent remplacer une partie

des images par des images non-authentiques ou modifier des images. Le propriétaire est alors capable

d’examiner l’authenticité des images exposées en vérifiant la présence de son tatou.

• Un fournisseur dispose d’un serveur accessible de façon sécuritaire qui peut informer un client de

l’authenticité d’une image que le client possède, par la détection du tatou.

Dans le prochain article, nous nous pencherons sur les technologies de localisation de sources visuelles

spécifiques et les normes de compression.

----------------------

5

Langis Gagnon est chercheur senior et responsable de l’équipe Vision et Imagerie au service de R-D du

CRIM.

1

/

5

100%