Compte rendu de la conférence de Lionel Audion : le verbe

1

Jean-Marie Vigouroux, PIUMF

Projet départemental groupe MDL29

« Des animaux mis en mots »

Les difficultés liées au verbe

Compte-rendu de la conférence de Lionel AUDION (22juin 2012, IUFM de Quimper)

maître de conférence à l’Université de Nantes

Introduction

« La nuit d’hiver enveloppe le paysage d’un épais brouillard argenté. »

Les concepts grammaticaux tendent à se figer dans des querelles de désignation (« complément d’objet

second » / « complément circonstanciel de moyen » / « complément essentiel » / « direct / indirect »).

L’appel au raisonnement (« pourquoi peux-tu dire que… ? » « Comment as-tu fait pour arriver à cette réponse ?

» est fondamental mais le système orthographique comporte des contraintes arbitraires qui rendent le

raisonnement problématique.

Exemples :

Le « complément d’objet » = concept inutile inventé (par un jésuite) pour justifier la règle de l’accord du

participe passé avec avoir (programme du collège). On peut appliquer cette règle sans avoir besoin du COD :

« Au moment où tu écris le participe passé est-ce que tu sais de quoi on parle ? » / La pomme que j’ai mangée /

J’ai mangé une pomme.

« L’accent circonflexe » : l’imprimerie sous Louis XIV manque de caractères pour le « s » (lettre la plus

fréquente avec le « e »). On décide que là où il n’est pas prononcé et ne sert qu’à coder le son [ei] on mettra un

accent circonflexe sur le « e » (fenestre - fenêtre).

Nénuphar s’écrit nénufar jusqu’en 1856 (mot arabe) où les académiciens le rapprochent de nymphéa

(simplification non acceptée en 1990).

2

Jean-Marie Vigouroux, PIUMF

Le système orthographique comporte plus de régularités que d’irrégularités. Seuls 4 à 5 % des verbes sont

irréguliers. Malgré cela l’enseignement réussit à convaincre les élèves qu’il y a plein d’exceptions !

1. Le verbe est difficile à repérer

« Le chien mange sa pâtée. » / « mange »… « car c’est le 3ème mot ».

« Il se tut le temps de la cérémonie » / c’est le verbe « tuer » (d’ailleurs la cérémonie est un enterrement…)

Le repérage sémantique traditionnel peut être source de difficultés :

« Il neige » / « neige » n’est pas un verbe, car « il n’y a pas d’action » (pour un élève, action = action du sujet et

sujet = moi).

« Les enfants préparent un gâteau. » Verbe ?

E – « préparent un gâteau »

P – Pourquoi ?

E – Tu nous dis que le verbe c’es ce que fait le sujet. Que font les enfants ? ….

« Il a reçu une carte postale de Mamie. » / C’est « Mamie » le sujet, c’est elle qui fait l’action.

« Je ne fais rien » / verbe d’action ?

Le verbe « être » est-il un verbe d’état ? « Je suis en Bretagne » / « Je suis chanteur »

Il ya des attributs du sujet sans verbe d’état : « Il fera la reine. » Reine est attribut car on peut mettre le signe =

entre le sujet et la reine. Il y a équivalence, comme dans « tu seras roi », « tu parais fatigué ».

Le repérage syntaxique

Ce passage demande une rupture avec la « tradition » sémantique.

Le verbe est : - un mot qui se conjugue

- un mot qui change quand le temps change

- un mot qui change quand la personne change

Pour faire apparaître cela : la pratique des « manipulations » (changement de temps, changement du sujet,

changement des deux). A chaque fois, le verbe est le mot qui change. On dit qu’il se « conjugue » (2 éléments

sont reliés).

3

Jean-Marie Vigouroux, PIUMF

Un moyen de vérification : l’encadrement par « ne… pas… ». Ce n’est pas un moyen d’identification. Pour

trouver le verbe, je change le temps / je change la personne. Une fois qu’on a trouvé le verbe, on vérifie qu’on

ne s’est pas trompé.

Pour la recherche du sujet, la technique « c’est… qui… » permet l’identification (donne le sens).

Approche mixte

Etape sémantique dans un premier temps (CP-CE1), dans le stade « acquisitionnel » où un « faux provisoire »

devra être rectifié. Le verbe est le mot qui dit ce que l’on fait (« ce qui se passe »). Première identification à

partir de descriptions d’images (catego) :

Le chien

court.

L’enfant

dort.

Dans chaque colonne, que sait-on ? Qu’est-ce qui se passe ?

Autre tactique possible : les exemples OUI/NON

VERBE

terminaison change selon le temps

terminaison change selon la personne

peut prendre la négation

4

Jean-Marie Vigouroux, PIUMF

(D’après le diaporama de Lionel AUDION)

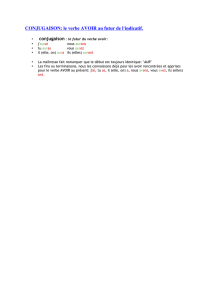

2. Le verbe est difficile à conjuguer

La grammaire commence avant la conjugaison. Le mot « conjugaison » n’apparaît pas dans les programmes

2008. Faire de la conjugaison pour elle-même n’a en effet pas de sens. La langue, c’est du vocabulaire, une

grammaire et de l’orthographe.

Utiliser les « cueillettes » pour connaître les emplois du verbe, avant la conjugaison.

Observation en classe : après une leçon de conjugaison échange avec une élève : « tu peux me conjuguer le mot

« cartable » ? L’élève : « Je cartable / tu cartables… ».

D’abord reconnaître le verbe et les temps (qu’est-ce que le verbe ? Le futur ? L’imparfait ?) avant de conjuguer.

Cueillette : noter dans un carnet tout ce qui évoque… par exemple :

- Le futur

Indicatif futur (peu utilisé à l’oral)

Le futur périphrastique : « je vais finir mes devoirs » (ce futur est la source du futur de

l’indicatif)

Le présent complété : « je finis bientôt cet exercice »

Le passé composé : « J’ai bientôt fini cet exercice »

Faire comprendre que les derniers cas ne sont pas corrects à l’écrit. Ils ne peuvent se

comprendre qu’en situation. Après formulation orale, demander : « comment l’écrirais-

tu ? »

Autre résultat de la cueillette : le futur exprime l’hypothèse : « si je gagnais au loto, je

t’en donnerai la moitié / si je gagne au loto, je t’en donne la moitié / je gagne au loto, je

t’en donne la moitié »

Etudier les temps du passé et enseigner la différence entre temps simples et temps

composés (avant la conjugaison)

Notion « d’aspect » du verbe : accompli / en cours / non accompli

L’aspect du verbe ne correspond pas à la chronologie. Tous les temps simples (présent, imparfait, futur, passé

simple) désignent une action non accomplie ou en cours. Les temps composés (passé composé, plus que

parfait, futur antérieur) désignent une action accomplie.

Le passé composé, c’est « l’accompli » du présent, c’est le résultat présent de l’action accomplie : « il a plu ».

C’est pour cela que l’auxiliaire est au présent.

5

Jean-Marie Vigouroux, PIUMF

Le passé simple est détaché du présent. Comme tous les temps simples, il renvoie à du « non accompli ».

« Quand il eut terminé (accompli) son repas, il commanda (non accompli, en cours) un café. »

Phases et époques du verbe (B. Combettes, 1975)

Le temps du verbe est à 2 dimensions.

Epoques : « Il parlait » (hier) / « Il parle » (maintenant – utiliser « maintenant » plutôt que « aujourd’hui » qui

amène le passé composé) / « Il parlera » (demain)

Phases : pour chaque « époque » on trouve les 3 temps désignant :

- Ce qui se passe au moment considéré (en cours) – il est 8h

- Ce qui se passe avant – Il est 8h, il a parlé

- Ce qui se passe après – Il est 8h, il va parler

CM1 – enseigner l’antériorité des époques

CM2 – enseigner l’antériorité relative (la compréhension de cette antériorité relative est prédictive de

réussite).

Commencer l’enseignement par l’opposition temps simple / temps composé.

Temps simples

Temps composés

Indicatif

Présent

Passé composé

Imparfait

Plus que parfait (plus qu’imparfait)

Passé simple

Passé antérieur

Conditionnel

(fusion de l’imparfait et du futur)

Présent

Passé

Impératif

Présent

Passé (« quand je rentrerai ce soir,

aies mis la table »)

Le verbe « être » est le champion des transformations (je suis, tu es, il est, nous sommes, être, sont…). Il y a

longtemps eu deux verbes être (sum / est).

Le verbe « aller » est la fusion de deux verbes (ambulare / valere)

Le verbe « aimer » est le plus régulier : 72 formes écrites et 47 formes orales.

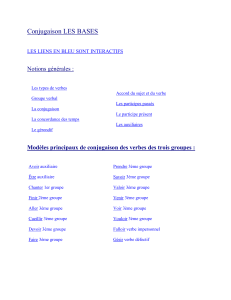

Qu’est-ce qu’un verbe régulier ?

6

6

7

7

1

/

7

100%