sample - City Heights Initiative

GILLES DELEUZE

L’ÎLE DÉSERTE

Textes et entretiens 1953-1974

édition préparée par David Lapoujade

LES ÉDITIONS DE MINUIT

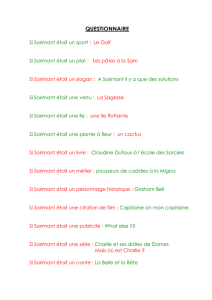

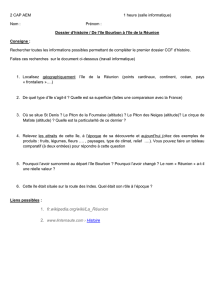

Table des matières

PRÉSENTATION

1 - CAUSES ET RAISONS DES ÎLES DÉSERTES

2 - JEAN HYPPOLITE, LOGIQUE ET EXISTENCE

3 - INSTINCTS ET INSTITUTIONS

4 - BERGSON, 1859-1941

5 - LA CONCEPTION DE LA DIFFÉRENCE CHEZ BERGSON

6 - JEAN-JACQUES ROUSSEAU PRÉCURSEUR DE KAFKA, DE CÉLINE ET DE PONGE

7 - L’IDÉE DE GENÈSE DANS L’ESTHÉTIQUE DE KANT

8 - RAYMOND ROUSSEL OU L’HORREUR DU VIDE

9 - EN CRÉANT LA PATAPHYSIQUE JARRY A OUVERT LA VOIE A LA PHÉNOMÉNOLOGIE

10 - « IL A ÉTÉ MON MAÎTRE »

11 - PHILOSOPHIE DE LA SÉRIE NOIRE

12 - GILBERT SIMONDON, L’INDIVIDU ET SA GENÈSE PHYSICO-BIOLOGIQUE

13 - L’HOMME, UNE EXISTENCE DOUTEUSE

14 - LA MÉTHODE DE DRAMATISATION

Discussion

15 - CONCLUSIONS SUR LA VOLONTÉ DE PUISSANCE ET L’ÉTERNEL RETOUR

16 - L’ÉCLAT DE RIRE DE NIETZSCHE

17 - MYSTIQUE ET MASOCHISME

18 - SUR NIETZSCHE ET L’IMAGE DE LA PENSÉE

19 - GILLES DELEUZE PARLE DE LA PHILOSOPHIE

20 - SPINOZA ET LA MÉTHODE GÉNÉRALE DE M. GUEROULT

21 - FAILLE ET FEUX LOCAUX

22 - HUME

Signification de l’empirisme

La nature de la relation

La nature humaine

La fiction

L’imagination

Les passions

Une philosophie populaire et scientifique

23 - A QUOI RECONNAIT-ON LE STRUCTURALISME ?

Premier critère : le symbolique

Deuxième critère : local ou de position

Troisième critère : le différentiel et le singulier

Quatrième critère : le différenciant, la différenciation

Cinquième critère : sériel

Sixième critère : la case vide

Derniers critères : du sujet à la pratique

24 - TROIS PROBLÈMES DE GROUPE

25 - « CE QUE LES PRISONNIERS ATTENDENT DE NOUS... »

26 - LES INTELLECTUELS ET LE POUVOIR

27 - APPRÉCIATION

28 - DELEUZE ET GUATTARI S’EXPLIQUENT...

29 - HÉLÈNE CIXOUS OU L’ÉCRITURE STROBOSCOPIQUE

30 - CAPITALISME ET SCHIZOPHRÉNIE

31 - « QU’EST-CE QUE C’EST, TES “MACHINES DÉSIRANTES” À TOI ? »

32 - SUR LES LETTRES DE H. M.

33 - LE FROID ET LE CHAUD

34 - PENSÉE NOMADE

Discussion

35 - SUR LE CAPITALISME ET LE DÉSIR

36 - CINQ PROPOSITIONS SUR LA PSYCHANALYSE

Discussion

37 - FACES ET SURFACES

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%