Risques de contamination accidentelle par le virus de l

MISE AU POINT Progrès en Urologie (1999), 9, 330-341

330

Risques de contamination accidentelle par le virus

de l’immuno-déficience humaine (VIH) :

mise au point et conduite à tenir

Sophie CONQUY, Eric CHARTIER, Marc ZERBIB, Nicolas THIOUNN, Thierry FLAM, Bernard DEBRE

Service d’Urologie, Hôpital Cochin, Paris, France

Les professionnels de santé sont parmi les plus exposés

au contact accidentel avec du sang contaminé par le

VIH. Toutefois, pour parler de séro-conversion certai-

ne, il faut que :

1) le soignant ait une sérologie négative, contrôlée au

moment de l'accident,

2) un contact avec du matériel biologique contaminé

provenant d'un sujet VIH positif,

3) et qu'il développe une séropositivité au VIH dans les

6 mois qui suive le contact [7].

En chirurgie, le risque de contamination VIH est en

réalité faible, inférieur à 0,3% [4], car celui-ci est

maximal au stade terminal de la maladie, alors qu'à

cette période, peu d'interventions chirurgicales, sauf

en urgence, sont réalisées. De plus, le port de gants

est systématique et les instruments utilisés (aiguilles

ou objets coupants) sont pleins. Les textes réglemen-

taires sont peu nombreux et peu précis, ce qui

explique les précautions fort différentes prises d'un

établissement à l'autre, mais il est à noter que la situa-

tion est pire pour les virus de l'hépatite où le risque

est 10 fois supérieur.

En France, dans le cadre d'une surveillance nationale

mise en place à partir de 1990, on distingue deux situa-

tions fort différentes : l'infection professionnelle prou-

vée qui est définie par une séro-conversion documen-

tée (sérologie négative se positivant entre 4 semaines

et 6 mois après l'accident chez un personnel de santé

ayant eu une exposition professionnelle à un liquide

contenant du VIH) et l'infection professionnelle présu-

mée qui correspond à la découverte d'une séropositivi-

té VIH chez une personne ayant des antécédents d'ac-

cident avec exposition à du sang dont on ne connait pas

le statut sérologique. Sont exclus de ces données les

sujets ayant à la fois un risque d'exposition profession-

nel et un risque d'exposition privé. Avec ces critères,

un recensement au 31 décembre 1995 a montré en

France 37 cas d'infections, 10 étant des infections

prouvées et 27 des infections présumées. Dans la

majorité des cas, il s'agit de personnels utilisant des

aiguilles creuses. 4 facteurs de risques sont principale-

ment retrouvés :

- la profondeur de la plaie du soignant,

- les traces de sang du patient visibles sur l'aiguille,

- une ponction veineuse ou artérielle (ce qui signifie

que l'aiguille contient du sang non dilué),

- le stade avancé du SIDA du patient.

Bien que ce risque soit modéré, des règles générales

doivent être systématiquement appliquées et pour cela

une information précise doit figurer dans tous les lieux

où les accidents peuvent se produire (salle de soins,

bloc opératoire...) [2]

Manuscrit reçu : mars 1998, accepté : juillet 1998.

Adresse pour correspondance : Dr.S. Conquy, Service d’Urologie, Hôpital Cochin,

27, rue du Faubourg Saint Jacques, 75674 Paris Cedex 14.

RESUME

Bien que la contamination accidentelle par le virus de l'immunodéfience humaine soit

rare en chirurgie, les mesures à prendre en urgence et la prévention sont analysées.

Outre les soins locaux et les déclarations, la place de la chimioprophylaxie disponible

en urgence semble essentielle quand le statut du malade source est inconnu et/ou le

risque élevé.

La prévention repose sur l'information et la réalisation des actes par du personnel

expérimenté.

Mots clés : Chirurgie, SIDA, accident professionnel.

331

Les soins locaux

Ils consistent dans un premier temps à faire saigner la

plaie et à pratiquer une antiseptie de celle-ci pendant au

moins 3 minutes avec un dérivé chloré (Dakin ou eau

de javel à 12° diluée au 1/10 ou au pire alcool à 70°).

Il convient alors de déterminer le statut du malade

source

Ceci ne peut être effectué qu'après avoir demandé au

patient l'autorisation de le prélever, ce qui permettra de

déterminer une sérologie (J0) et simultanément un pré-

lèvement sérologique est effectué pour le soignant.

Parallèlement, des signes pouvant évoquer la séroposi-

tivité seront recherchés chez le patient. En cas de refus

de celui-ci de procéder au prélèvement sérologique, il

sera considéré de principe comme séropositif. Les pré-

lèvements sérologiques réalisés à J0 concernent bien

sûr le VIH 1 et 2 mais également HCV, l'antigène HBS,

l'antigène HBE et l'on effectue également un dosage

d'ARN plasmatique VIH.

Les déclarations

Il est obligatoire de réaliser dans les 24 heures une

déclaration en respectant l'anonymat du malade source.

Cette déclaration, qui est nécessaire pour obtenir une

prise en charge ultérieure, est réalisée sur le cahier d'in-

firmerie, sur un imprimé type (imprimé A572) et

auprès de la médecine du travail.

La chimioprophylaxie

En dehors des cas de blessures minimes (blessures

superficielles avec une aiguille pleine) chez un patient

dont on est sûr que la charge virale est faible, la chi-

mioprophylaxie est recommandée et elle permettrait

une réduction d'environ 79% du risque de séro-

conversion [3]. Cette chimioprophylaxie doit être

débutée dans l'idéal dès la première heure après l'ac-

cident, en tout cas au plus tard dans les 4 premières

heures, ce qui nécessite une possibilité de dispensa-

tion d'urgence des médicaments et donc la présence

d'une quantité suffisante pour débuter le traitement

auprès d'un pharmacien de l'établissement dans lequel

travaille le chirurgien. En l'absence d'une telle possi-

bilité, il est prévu par la réglementation que les

centres hospitaliers de référence doivent prendre en

c h a rge outre leurs personnels, les libéraux et les per-

sonnels d'établissements privés ne disposant pas des

médicaments anti-rétroviraux. Les protocoles de trai-

tement actuellement proposés comportent une bithé-

rapie systématique avec AZT (Retrovir 250 mg matin

et soir) et 3TC (Epivir 150 mg matin et soir), cette

association étant dictée par la bonne synergie des

médicaments et leur excellente tolérance à ces doses.

Il est néanmoins indispensable de prévenir les sujets

de l'incertitude concernant l'efficacité de cette pro-

phylaxie et de ses effets indésirables (8). La grosses-

se reste en particulier une contre-indication relative et

il conviendra d'évaluer le rapport bénéfice/risque au

cas par cas selon la gravité de l'exposition. En cas

d'accidents sévères liés au mode de contamination

(blessure profonde) ou au statut de patient (SIDA

avéré), il est conseillé d'utiliser une trithérapie en

ajoutant aux médicaments précédents une anti-protéa-

se, par exemple l'Indinavir 800 mg, toutes les 8

heures. Il faut également tenir compte des traitements

déjà reçus par le patient qui peuvent induire des résis-

tances potentielles. Ce traitement est poursuivi jus-

qu'à l'obtention des résultats des prélèvements du

patient. Si celui-ci était en réalité séronégatif, le trai-

tement peut être arrêté. Dans le cas contraire, il est

poursuivi 4 semaines.

Le suivi sérologique et clinique

Un médecin référent consulté dans les 48 premières

heures pourra expliciter le suivi nécessaire et notam-

ment concernant la tolérance du traitement et les sérolo-

gies VIH. Habituellement, 3 examens ont lieu : un avant

le 8ème jour, un au 3ème mois et un au 6ème mois. La

mesure de l'ARN plasmatique et les techniques d'identi-

fication virale ne sont pas utilisées en surveillance de

routine mais une consultation à 6 semaines peut être pré-

conisée avec une sérologie complète et une antigénémie

p24. Chez les femmes, une contraception efficace s'im-

pose pendant la durée du traitement et des précautions

doivent être prises pendant 6 mois pour éviter une trans-

mission sexuelle ou sanguine. En cas de séro-conver-

sion, une indemnisation survient dès le stade de séropo-

sitivité asymptomatique [5].

Prévention-conclusions

La prévention de tels accidents passe avant tout par

une formation et une information des personnels

concernant les risques particuliers liés au VIH, mais

également aux autres maladies transmissibles comme

l'hépatite [6]. A cet effet, dès lors que des soins sont

réalisés chez des patients séropositifs ou ayant un fort

risque de l'être, ceux-ci ne doivent être exécutés que

par une équipe expérimentée et jamais par du person-

nel en formation. L'utilisation de matériels à usage

unique est un élément essentiel de la réduction de l'in-

cidence des accidents, de même que le port de masque

et de lunette. Concernant l'utilisation des gants, l'inté-

rêt de la double paire de gants est discutable car s'il

réduit le risque de perforation du gant neuf ou en per-

opératoire, cette technique induit une diminution de

dextérité, or il semble avant tout que la prévention des

accidents repose sur la dextérité et l'expérience des

personnels soignants en modifiant le moins possible

leurs habitudes de travail [1].

S. Conquy et coll., Progrès en Urologie (1999), 9, 330-341

REFERENCES

1. ABLETT M.J., HUGHES T., GIBSON C.J. Is routine double-gloving

worthwile during interventional radiologic procedures? A.J.R., 1996,

166, 1335-1336.

2. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, 1996, 49, 213-216.

3. BRUCKER G. Note relative à la prévention des risques de transmis-

sion du VIH lors des accidents par exposition au sang pour les per-

sonnels de santé, 7/1996

4. CARDO D.M., CULVER D.H. A case control study of HIV serocon-

version in health care workers after percutaneous exposure. N. Engl..

J. Med., 1997, 337, 1485-1490.

5. Circulaires DSS/AT/95-22 et DH/FH3/95-14 du 3 mars 1995.

6. Décret n°94-352 du 04.05.1994, Journal Officiel du 6 mai 94 pp 6620-

6623.

7. Rapport Dormont juin 1996.

8. Note d'information DGS/DH/DRT n°666 du 28/10/96

Commentaire de J.F.Hermieu, Service d’Urologie, Hôpital

Bichat, Paris.

Cet article fait un intéressant point sur la conduite actuelle devant

un accident professionnel d’exposition au sang (AES).

L’intérêt de la chimioprophylaxie est en effet discuté. Si le risque

de séroconversion après AES est faible (0,3%), certains travaux

ont montré la survenue de réplication virale et de certaines

réponses cellulaires à certains antigènes viraux chez ces sujets

exposés mais «non infectés».

Le rôle de la chimioprophylaxie serait plutôt de limiter la quan-

tité de virus au-dessous d’une certaine valeur au-delà de laquel-

le l’infection serait irréversible.

Une étude cas-témoins anglaise, américaine et française, mal-

heureusement rétrospective, estimerait que la chimioprophy-

laxie diminuerait le risque de séroconversion de 80%, ce qui est

loin d’être négligeable.

Le risque de transmission du VIH (0,3%, environ 100.000 por-

teurs) ne doit pas faire oublier celui de l’hépatite B (30%, envi-

ron 300.000 porteurs), ayant quasiment disparu du fait de la

vaccination du personnel soignant et celui de l’hépatite C (3%).

1% de la population française serait porteur du virus de l’hépa-

tite C (dont seulement 15% en aurait connaissance) l’hépatite C

pouvant représenter un des problèmes majeurs de santé

publique de demain.

____________________

SUMMARY

Risks of accidental contamination by the human immuno-

deficiency virus (HIV) : review and management.

In surgery pratice, everyone must know what to do in case of

injury with exposure to body fluids. The chimioprophylactic

treatment has to be easy to take in case of high risk of VIH

transmission.

To prevent these accident, surgery on infected people must

always be done by surgeon who have experience.

Key words : Surgery, AIDS, professional accident.

332

____________________

S. Conquy et coll., Progrès en Urologie (1999), 9, 330-341

Note de l’auteur (Sophie Conquy, Service

d’Urologie, Hôpital Cochin, Paris)

Domaine en constante évolution et faisant l’objet d’une

prise de conscience de toutes parts, la prévention des

AES a justifié un rapport de la DGS postérieur à la

rédaction de notre article. Bien que ne modifiant pas le

fond du problème, il nous a paru utile de l’adjoindre à

notre travail pour une information aussi exhaustive que

possible.

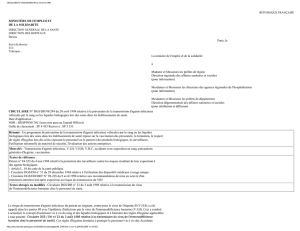

Circulaire DGS/DH - N° 98/249 du 20 avril 1998

relative à la prévention de la transmission d’agents

infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biolo-

giques lors des soins dans les établissements de

santé.

R é s u m é : Un programme de prévention de la transmis-

sion d’agents infectieux véhiculés par le sang ou les

liquides biologiques lors des soins dans les établisse-

ments de santé repose sur la vaccination des personnels,

la formation, le respect de règles d’hygiène lors des soins

exposant le personnel ou le patient à des produits biolo-

giques, la surveillance, l’utilisation rationnelle de maté-

riel de sécurité, l’évaluation des actions entreprises.

Mots clés : Transmission d’agents infectieux, V.I.H.,

V.H.B., V.H.C., accidents avec exposition au sang, pré-

cautions générales d’hygiène, vaccination.

Textes de référence

- Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection

des travailleurs contre les risques résultant de leur

exposition à des agents biologiques.

- Article L. 10 du code de la santé publique.

- Circulaire DGS/DH n° 51 du 29 décembre 1994 rela-

tive à l’utilisation des dispositifs médicaux à usage

unique.

- Circulaire DGS/DH/DRT n° 98-228 du 9 avril 1998

relative aux recommandations de mise en oeuvre d’un

traitement antirétroviral après exposition au risque de

transmission du VIH.

Texte actualisé : Circulaire DGS/DH n° 23 du 3 août

1989 relative à la transmission du virus de l’immuno-

déficience humaine chez le personnel de santé.

Le risque de transmission d’agents infectieux du

patient au soignant, connu pour le virus de

l’hépatite B (V.H.B.) a été rappelé dans les années 80

avec l’épidémie d’infections par le virus de l’immuno-

déficience humaine (V.I.H.). Ceci a conduit à actualiser

le concept d’isolement vis-à-vis du sang et des liquides

biologiques et à formuler des règles d’hygiène appli-

cables à tout patient1. Ces règles d’hygiène destinées à

protéger le personnel vis-à-vis des Accidents avec

Exposition au Sang (A.E.S.)2, constituent également

des recommandations permettant de diminuer le risque

de transmission croisée d’agents infectieux véhiculés

par le sang et les liquides biologiques.

Huit ans après ces premières recommandations, il

apparaît que :

- le virus de l’hépatite C (V.H.C.), identifié plus récem-

ment, est à l’origine de plusieurs cas de transmission en

milieu de soins indépendamment de la transmission

transfusionnelle [1 - 3].

- les modes de transmissions sont multiples : transmis-

sion de patient à soignant, de patient à patient et de soi-

gnant à patient [4 - 13].

- les règles d’hygiène précédemment citées sont insuf-

fisamment appliquées d’après les enquêtes menées

dans les unités de soins [14, 15].

- enfin, la nécessité de maîtriser le risque de transmis-

sion de l’ensemble des agents infectieux conduit à évo-

luer vers l’application des précautions générales

d’hygiène ou précautions «standard» en référence

aux «standard précautions» définies par les Centers for

Disease Control and Prevention3.

Le risque de transmission d’agents infectieux est un

risque permanent qui concerne l’ensemble des

germes véhiculés par le sang ou les liquides biolo-

giques. Toutefois, du fait de l’évolution des données

épidémiologiques, la présente circulaire détaille plus

particulièrement les risques liés à certains agents

viraux transmissibles par le sang (V.I.H., V. H . B . ,

V.H.C.), et a pour objectifs :

- de rappeler aux établissements de santé l’importance de

la mise en oeuvre d’un programme de prévention eff i c a-

ce pour maîtriser les risques de transmission virale dans

les unités de soins; ce programme s’intègre dans une stra-

tégie de prévention des risques infectieux nosocomiaux,

définie, au niveau national, par le comité technique des

infections nosocomiales (C.T.I.N.) et animée, au niveau

i n t e r-régional, par les centres de coordination de lutte

contre les infections nosocomiales (C.C.L.I.N.).

- de les aider à cette mise en oeuvre en rappelant les

dispositions réglementaires applicables dans ce domai-

ne4et en actualisant les recommandations techniques

pour tenir compte de l’évolution des connaissances épi-

démiologiques.

333

1. Circulaire DGS/DH n° 23 du 3 août 1989 relative à la transmission du virus de

l’immunodéficience humaine chez le personnel de santé.

2. Un accident avec Exposition au Sang (A.E.S.) est défini comme tout contact

avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang et comportant soit une

effraction cutanée (piqûre, coupure) soit une projection sur une muqueuse (oeil) ou

sur une peau lésée.

3. Les précautions générales d’hygiène ou précautions «standard» doivent être

appliquées pour tout patient dès lors qu’il existe un risque de contact ou de pro-

jection avec du sang, des liquides biologiques mais aussi avec des sécrétions ou

excrétions et pour tout contact avec une peau lésée ou une muqueuse.

Ces recommandations ont été présentées dans le guide de «recommandations

d’isolement spetique» préparé par la Société Française d’Hygiène Hospitalière et

le Comité Technique des Infections Nosocomiales dont une version temporaire est

paru dans la revue Hygiènes - Hors série n°1 - 1996.

4. Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les

risques résultant de leur exposition à des agents biologiques et article L. 10 do

code de la santé publique.

S. Conquy et coll., Progrès en Urologie (1999), 9, 330-341

LES RISQUES DE TRANSMISSION D’AGENTS

INFECTIEUX PAR LE SANG ET LES LIQUIDES

BIOLOGIQUES

I - Les risques pour le personnel de santé

Le sang ou les liquides biologiques peuvent véhiculer

des agents infectieux très divers (bactéries, virus, para-

sites et champignons).Parmi ces agents infectieux, le

V.I.H., V.H.B., V.H.C. représentent un risque particulier

du fait de la possibilité d’une virémie prolongée et de la

gravité des infections engendrées. De nombreuses

études ont permis de préciser ce risque.

Le V.I.H. : Bien que ce virus soit retrouvé dans divers

liquides biologiques, seuls le sang et les liquides biolo-

giques contenant visiblement du sang et provenant de

patients dont la virémie est élevée ont été jusqu’alors

impliqués dans la transmission en milieu de soins [4,

17]. Le risque de transmission du V.I.H. après exposi-

tion au sang d’un patient porteur du V.I.H. est estimé à

0,32%.

Le V.H.B. : Le risque de transmission du V.H.B. à par-

tir d’un patient infecté est très élevé (1 à 40%).Cette

forte contagiosité est liée à la quantité importante de

virus présents dans le sang et les liquides biologiques

(106à 109particules virales par ml).. Depuis janvier

1991, date à laquelle la vaccination contre l’hépatite B

a été rendue obligatoire en France chez le personnel de

santé (article L.10 du Code de la Santé Publique)), le

risque de contamination des soignants est en nette

régression. Toutefois, ce risque persiste encore, notam-

ment pour certaines catégories professionnelles (méde-

cins) pour lesquelles la couverture vaccinale reste

insuffisante [18].

Le V.H.C. : En raison de la prévalence estimée de cette

infection dans la population générale (de l’ordre de 1%)

et de son caractère asymptomatique, le risque théorique

de contamination est élevé [19]. Les données épidé-

miologiques actuelles montrent que le risque profes-

sionnel de contamination par le V.H.C. après exposition

au sang d’un patient porteur du V.H.C. varie entre 2 et

3%. Ce risque est faible comparé à celui de l’hépatite B

et peut s’expliquer par une virémie moins importante

(103à 104particules virales par ml de sang).

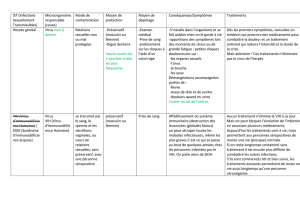

Le tableau de l’annexe I résume les informations dis-

ponibles concernant les risques de contamination pour

les soignants, après un A.E.S., par ces trois virus.

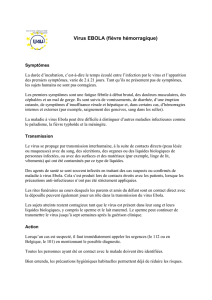

Les autres agents viraux : De nombreux agents viraux

peuvent être véhiculés par le sang ou liquides biolo-

giques. La transmission de ces agents au personnel soi-

gnant est donc toujours possible notamment pour des

infections graves telles les fièvres hémorragiques, dont

plusieurs cas de transmission au personnel de santé ont

été rapportés.

Le risque de contamination professionnelle dépend

également des circonstances de l’exposition. Bien que

des cas de contamination par le V.I.H. après projections

cutanées soient rapportés [4, 20], il a été établi que les

piqûres profondes avec une aiguille creuse ayant servi

à un abord vasculaire ou contenant du sang sont majo-

ritairement en cause dans la transmission du V.I.H.

chez les soignants [17]. Différentes enquêtes menées

dans les unités de soins montrent que les accidents par

piqûre surviennent [14, 15] :

- pendant le geste, notamment lors du retrait de l’ai-

guille de la veine du patient.

- mais aussi après le geste invasif, lors de l’utilisation

de conteneurs trop remplis, lors de la manipulation

d’instruments souillés, lorsque les précautions univer-

selles ne sont pas respectées : recapuchonnage, désa-

daptation manuelle de l’aiguille, port de gants non sys-

tématique lors de la réalisation de gestes à risques,

alors que le gant constitue une barrière efficace de pro-

tection en permettant de diminuer l’inoculum sanguin

reçu par le soignant en cas de blessure. Ces accidents,

liés au non respect de recommandations de prévention,

sont évitables.

II. Les risques pour les patients

1 - La transmission aux patients par l’intermédiaire

d’instruments contaminés :

Plusieurs exemples de contaminations de patient à

patient par ces mêmes agents viraux (V.I.H., V.H.B.,

V

.H.C.) sont rapportés dans la littérature.

Ils consti-

tuent de véritables épidémies nosocomiales et résultent

le plus souvent d’une gestion inadaptée du matériel ou

des soins ou du non respect des précautions d’hygiène.

Cette possible transmission virale doit être envisagée

devant toute procédure comportant une effraction cuta-

née ou un abord vasculaire, et peut se faire, notamment

:

- par le viais d’instruments ayant subi une procédure de

stérilisation ou de désinfection inefficace ou de dispo-

sitifs à usage unique réutilisés (pinces à biopsie au

cours d’endoscopies, autopiqueurs pour glycémie digi-

tale [6, 7].

- par le giais d’instruments déconditionnés à l’avance

et exposés, avant utilisation, à une contamination par

projection de microgouttelettes de sang générées lors

de la purge d’une seringue contenant du sang, ou lors

d’un abord vasculaire réalisé avec un dispositif ne

comportant pas de valve anti-retour (biopsies endo-

myocardiques [8], radiologie interventionnelle...).

- par le biais de gants lorsque ceux-ci ne sont pas chan-

gés entre deux patients (par exemple en dialyse [5]).

334

S. Conquy et coll., Progrès en Urologie (1999), 9, 330-341

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%