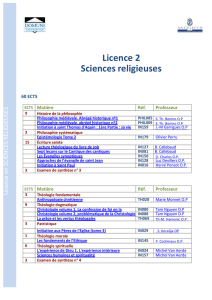

Religions et Cultures

CENTRE SÈVRES

FACULTÉS JÉSUITES DE PARIS

2012-2013

Religions

et

Cultures

www.centresevres.com

35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris

Tel : 01 44 39 75 00

Établissement privé

d’enseignement supérieur

Responsable : Agnès KIM, r.s.a.

D

-

-

3

Cours

Alain FEUVRIER R01C (14h)

Initiation à la Mystique musulmane ECTS 2

Hervé Élie BOKOBZA R01C (12h)

Récit de la création dans les sources bibliques et juives ECTS 2

•

Solange NAVARRO R00C (12h)

Emmanuel Levinas et la tradition juive ECTS 2

•

-

Josée NGALULA R01C (12h)

Initiations africaines et foi chrétienne ECTS 2

•

-

Dennis GIRA, Agnès KIM R01C (12h)

Peut-on penser le mal sans Dieu ? ECTS 2

•

-

Marc BALLANFAT R01C (12h)

Les philosophies indiennes de la dévotion ECTS 2

•

Laurent BASANESE R01C (10h)

Chrétiens et Musulmans ont-ils le même Dieu ? ECTS 2

•

-

Élisabeth ROCHAT de la VALLÉE R01C (12h)

Art de nourrir la vie ECTS 2

•

Laurent BASANESE R01C (10h)

Le fondamentalisme musulman : ECTS 2

origine et développements modernes

•

4

5

-

Henri-Jacques STIKER R01C (10h)

Quand les cultures et les religions ECTS 2

affrontent le handicap

•

-

Geneviève COMEAU R01C (12h)

La nouvelle évangélisation dans une société plurielle ECTS 2

•

-

Marc RASTOIN R01C (12h)

Les rituels du judaïsme ECTS 2

•

-

Jacques SCHEUER R01C (12h)

Foi en Christ et appel de l’Inde ECTS 2

L’itinéraire spirituel et théologique d’Henri Le Saux

•

sannyâsi

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%