ils estiment donc que la croissance est nécessaire

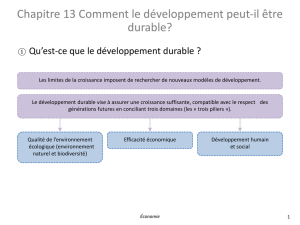

Le défi environnemental

1 Un mode de croissance qui épuise les ressources

naturelles

2 Une vison optimiste : la croissance est la solution

3 Le problème de l’effet rebond

4 Quand l’économie est impuissante

5 L’indispensable taxation écologique

1 Un mode de croissance qui épuise les ressources naturelles

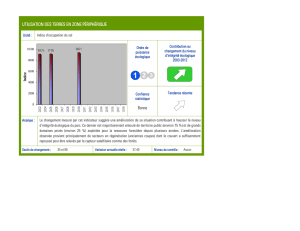

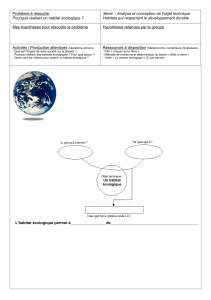

Pour mesurer l’impact écologique de l’activité humaine on utilise la

notion d’empreinte écologique qui correspond à la quantité de biens

naturels qu’utilise une population donnée pour produire et

consommer.

Cette quantité de biens naturels correspond au capital naturel : on y

trouve les énergies fossiles, les ressources de la mer, de la forêt, les

terres arables, l’air (l’empreinte carbone)…

Cette empreinte écologique s’exprime souvent en terme de quantités

d’hectares globaux (HAG) nécessaires à la production d’un pays.

Pour que la planète puisse renouveler son capital naturel, on estime

couramment qu’il ne faudrait pas que chaque habitant utilise plus de

2 HAG.

Au-delà de cette limite, la planète puise dans ses réserves et il

faudrait de plus en plus de planètes pour satisfaire les besoins

humains.

En 1970 l’activité humaine aatteint la capacité de la planète à

renouveler son capital naturel annuel.

Depuis, il faut de plus en plus de planètes pour subvenir à nos

besoins :en 2015 il faut l’équivalent de 1.6 planète.

On peut ainsi calculer le jour de l’année où l’humanité a épuisé son

capital écologique annuel et où elle rentre en dette écologique.

En 1970 c’était le 23 décembre.En 2015 le 13 Août.Et si on ne fait

rien, en 2030 ce sera le 28 juin, et il faudra alors 2 planètes pour

subvenir aux besoins.

Ceci confirme donc ce que nous soupçonnons : il ne semble pas

possible, sur le plan physique, que notre mode de croissance actuel

soit durable.

Dans tous les cas, nous « risquons » de laisser ànos enfants une dette

écologique, c’est-à-dire une planète avec infiniment moins de

ressources qu’actuellement.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

1

/

41

100%