Introduction

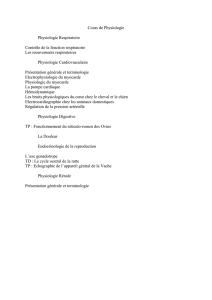

Physiologie repro. et dev. animal Mr Richard Semestre 5

1

Physiologie de la reproduction et du

développement animal

Introduction

La fonction de reproduction met en œuvre des

mécanismes à la fois extrêmement communs chez

tous les vertébrés, et à la fois différentiée par des

adaptations surprenantes, résultat de l’évolution

des espèces. Elles sont destinées à faire que

l’espèce se maintienne, dans des environnements

qui auront changé au cours du temps.

L’appartenance à un sexe d’un individu vertébré

est due à la présence de gènes spécifiques, qui

induisent la différenciation sexuelle. Chez

l’humain, la femme a XX, l’homme a XY.

On note la présence du gène SRY, responsable de la différenciation testiculaire. Le chromosome Y va

porter un nombre relativement restreint de ces gènes qui mènent à la différenciation.

Homme et femme ont l’X, et donc il doit porter des gènes codant pour des protéines qui doivent

servir aux deux. Chez la femelle on trouve de plus un deuxième X, alors on se demande ce qu’il va

apporter. En fait ce X « surnuméraire » ne sert pas à grand-chose, et la plupart du temps, il va se

retrouver sous forme de chromatine extra-condensée, inutile.

Physiologie repro. et dev. animal Mr Richard Semestre 5

2

On a dénommé cette chromatine corpuscule de Baar. Ca a été pendant longtemps un moyen de

déterminer le sexe d’un embryon, d’observer la présence du corpuscule de Baar. Il est possible de

trouver une femme portant 3 chromosomes X, c’est viable, et l’on observe alors 2 corpuscules de

Baar.

Les fonctions de reproduction sont assez similaires chez tous les vertébrés, et particulièrement chez

le mâle. On va trouver des différences structurales, aussi bien au niveau localisation

qu’anatomique, mais beaucoup de similitudes de fonctionnement.

La spermatogenèse est encore très conservée entre les espèces, que ce soit au niveau temporel ou

quantitatif.

Chez les femelles, on va trouver plus de différences, morphologiques et fonctionnelles.

L’ovogenèse, et son schéma de méiose, pour la constitution de l’ovocyte est similaire, suivant les

espèces. Le niveau temporel est par contre très différent suivant les espèces. Autour de l’ovocyte,

les réserves alimentaires sont très différentes. On aura parfois la constitution d’un vitellus, plus ou

moins présent, plus ou moins abondant. L’ovulation, en termes de quantité émise sera très variable.

1 chez l’homme, à une vingtaine chez les rongeurs. Derrière ça, si l’on a une quinzaine d’ovocytes

émis, et fécondés, il faudra pouvoir les accueillir, et donc il y aura des différenciations structurales,

morphologiques et fonctionnelles suivant les espèces. On a parfois des possibilités d’activation,

dans certaines espèces peu évoluées, par parthénogenèse, c'est-à-dire sans fécondation.

Il y aura différenciation de production des hormones.

Si l’on prend des espèces comme le lapin, le chat, il n’y aura pas d’ovulation tant qu’il n’y a pas de

fécondation (post-coïtal). Chez la chauve-souris, il y aura un décalage extraordinaire entre

fécondation et ovulation, jusqu’à 3 mois. La femelle peut stocker de la semence mâle jusqu’à ce que

les conditions soient suffisantes pour la gestation.

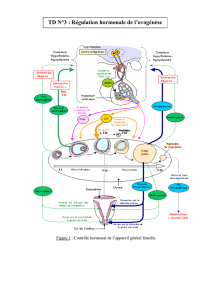

Le contrôle central est quelque chose qui réunit les espèces, le cerveau, au travers de son système

hypotalamo-hypophysaire va être au cœur de la régulation de la fécondation. Les productions

hormonales, GnRH (hypothalamus) et LH/FSH (hypophyse, sur ordre de GnRH), régulent le testicule.

La reproduction met classiquement en jeu 2 partenaires, un male et une femelle. Cependant

techniquement, on peut reproduire un seul individu.

Reproduction veut dire reproduire quelque chose. Chez les êtres inférieurs, on parle de

reproduction, la bactérie se reproduit à l’identique. On peut nuancer en disant reproduction non

sexuée. Mais elles peuvent aussi échanger des informations génétiques par la reproduction sexuée.

Donc se pose un problème dans l’emploi du terme reproduction chez nous. On n’est pas identique à

nos 2 parents, donc il faut se demander si ce terme est bon à employer chez nous. Evidemment non,

grâce à la méiose, on aura moitié du père, moitié de la mère, il y a aussi brassage génétique (crossing

over). Compte tenu du nombre de gène et du nombre d’échanges possibles, on considère que

statistiquement, on n’aura jamais 2 gamètes identiques. Chez la femme, c’est pareil, jamais un

ovocyte sera identique à l’autre. Le cas des jumeaux est très différent. Le meilleur terme à employer

Physiologie repro. et dev. animal Mr Richard Semestre 5

3

en ce qui nous concerne est « procréation » : création d’une nouvelle entité à partir de structures

existantes.

I. Physiologie féminines

A. Relation structure-fonction de l’ovaire

C’est un organe pair, plein, constitué

d’une région médullaire et d’une région

corticale. L’ovaire est, chez la femme,

systématiquement coiffé du pavillon de

l’oviducte, mais il n’y a pas de vrai contact

anatomique entre l’oviducte et l’ovaire. Du

coup on se demande comment l’ovaire

tient. On a un certain nombre de petits

ligaments qui vont l’accrocher dans la

cavité intra-péritonéale, et qui fait que

l’ovaire est bien maintenu en place. Cet

ovaire possède 2 fonctions, 1 fonction

exocrine, c’est la production de gamètes,

et une fonction endocrine, fabrication de

substances qui vont se retrouver dans la

circulation, ce sont les hormones, les plus

connues étant œstrogène et progestérone, mais il y a d’autres productions. L’ovaire dans son

fonctionnement, chez toutes les espèces, possède son cycle de fonctionnement. Chez tous les

organismes ce fonctionnement cyclique se réalise sur 2 périodes de la vie, à la puberté et jusqu’à un

arrêt de fonctionnement cyclique (différence entre humain et animal), la ménopause, qui est l’arrêt

de ce fonctionnement ovarien, et donc l’arrêt de la possibilité de procréation. Elle arrive à 35-40

ans, mais avec une très grosse variabilité.

La production de spermatozoïdes ne s’arrête normalement jamais. Potentiellement, il y a encore

production à 100 ans.

On trouve chez les vertébrés des animaux où l’on va trouver des organes creux. C’est le cas par

exemple chez les grenouilles. Le cas humain n’est pas le seul.

La région corticale, chez l’espèce humaine, est la région superficielle, à épaisseur variable, elle fait

de 2 à 10 mm, elle contient les follicules, et les dérivés folliculaires, que sont toutes les structures

après l’ovulation. C’est ce que l’on appelle corps jaune, corps blanc. Il reste toujours une trace, une

structure toute petite. L’épithélium de l’ovaire, constituant la périphérie, est en continuité avec

l’épithélium péritonéal, qui va former ce que l’on va appeler le ligament large, qui va s’accrocher au

péritoine, qui va être l’un des ligaments accrochant et reliant l’ovaire à la cavité péritonéale.

Physiologie repro. et dev. animal Mr Richard Semestre 5

4

La médula, partie centrale, est aussi

appelée hile, avec une bonne zone de

parenchyme, qui remplie cette structure,

et ce parenchyme va contenir les follicules

qui vont être ramenés à l’extérieur en fin

de vie, et on va aussi y trouver la

vascularisation. Dans chaque ovaire on

aura une grosse artère pénétrante, qui va

se scinder en petites artérioles qui vont

venir alimenter l’intégralité du tissu. On

aura un tissu veineux à l’autre bout

extrêmement présent. Cette

vascularisation va évoluer dans le temps, à

chaque cycle on aura modification de la

vascularisation. A chaque fois que l’on

aura le développement d’un follicule, on

aura développement cellulaire très

considérable, et donc il y aura nécessité

d’alimenter les cellules, et à chaque fois

que l’on aura un développement de ce

type, la vascularisation va suivre. Tout un

réseau vasculaire complet se met en

place. Il disparaitra quand le follicule va

régresser. Pour l’expliquer, il y a

fabrication par le follicule en croissance de

facteurs de croissance. Le plus

caractéristique est le VEGF (vascular

endothélium growth factor). Il induit la

fabrication de l’endothélium (capillaire). Le deuxième plus important est le TGF et ces systèmes de

croissance, produits par le follicule, attirent les capillaires, et autour de follicules le réseau vasculaire

se met en place. C’est typiquement un effet paracrine.

On a découvert cela en faisant des greffes d’ovaires, un peu partout, la greffe d’ovaire est très facile.

Cependant, il n’y a pas de développement ailleurs que dans l’utérus. La vascularisation se met en

place très rapidement, et la greffe prend aussi rapidement que la production de follicules est rapide.

Ces facteurs de croissance sont très largement aidés, en termes de production, par le couple LH/FSH.

L’activation génique se fait directement par la FSH.

On trouve aussi du tissu nerveux, il y a une vraie innervation de l’ovaire, on trouve en particulier des

nerfs du système orthosympathique. Dans l’ovaire, on trouve de la noradrénaline, de la dopamine,

du VIP, du NO. Le système est donc très particulier.

Physiologie repro. et dev. animal Mr Richard Semestre 5

5

1. Evolution du follicule

On trouve d’abord les follicules primordiaux qui donnent follicule primaire, secondaire, tertiaire,

etc. Tous les follicules sont présents dès le début de la vie de l’individu. Dès 6 mois de gestation, il y

a déjà tout de prêt, et déjà certains follicules dégénèrent. On considère qu’à la naissance il y a 250 à

500 000 follicules primordiaux par ovaire. Les ovocytes, dans cette situation, ont démarré leur

méiose, au stade fœtal, mais ils sont bloqués en prophase 1, c'est-à-dire au tout départ de la division

méiotique. Ce stock, à la naissance, ne grossira plus, et il va s’épuiser progressivement jusqu’à la

ménopause. On n’a jamais vu de rupture de stock avant la ménopause. Seuls 300 à 400 iront au

bout du développement. Le reste développe alors et va se nécroser, ou alors ils développent des

mécanismes d’apoptose, avant de démarrer le développement.

Le démarrage est le passage du follicule primordial au follicule primaire. D’une morphologie

aplatie, les cellules folliculaires prennent une forme cubique, pour organiser le follicule. Le follicule

primaire entraine une multiplication considérable des cellules folliculaires, qui vont s’assembler les

unes aux autres pour former une granulosa. A partir de là, l’ovocyte commence à croitre un petit

peu lui-même, prend le diamètre du follicule, qui atteint lui 180µm de diamètre. On atteint ensuite

le stade préantral, à 180µm, une petite couche cellulaire se forme autour de l’ovocyte, c’est la zone

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

1

/

54

100%