Pourquoi la Grande Guerre ? - Université Populaire Belfort

Belfort -7 octobre 2014 -

Pourquoi la Grande Guerre ?

Communication de Jean-Jacques BECKER, professeur émérite de l’université Paris X-

Nanterre, Président d’honneur de l’Historial de la Grande Guerre de Peronne

La Grande Guerre, la guerre de 1914, est l’élément essentiel de l’histoire

européenne Elle l’est par ce qu’elle fut et aussi par ses conséquences : la

deuxième guerre mondiale est largement la conséquence de la première.

Cette constatation faire, il devrait être simple de dire pourquoi elle a eu lieu. En

réalité la réponse a varié suivant les périodes et elle est loin d’être simple.

En 1914, et pendant la durée de la guerre, et longtemps après, la réponse aurait

été : « parce que l’Allemagne a attaqué la France ». Cette réponse n’était pas

fausse, mais elle péchait par une grande simplification de ce qu’était l’Europe au

début du XX° siècle. Il aurait fallu ajouter immédiatement une question, « mais

pourquoi donc l’Allemagne a-t-elle attaqué la France ? »

Il faut évidemment d’abord commencer par s’interroger sur les rapports entre les

deux pays. Bien entendu, on ne peut pas ne pas remonter à la guerre de 1870-

1871 qui avait vu la défaite de la France, mais encore davantage l’annexion de

l’Alsace-Lorraine, du moins de l’Alsace et du nord de la Lorraine.

Il n’y a pas de doute que pendant longtemps l’hostilité entre la France et

l’Allemagne pouvait être une cause de conflit européen.

Deux idées très fortes existaient en France, celle de la Revanche et celle de la

reprise de l’Alsace-Lorraine, tandis qu’en Allemagne, on veillait avec beaucoup

de soin à ce que la France reste isolée, qu’aucun pays européen ne s’allie avec

elle.

Or progressivement ces deux attitudes ont perdu de leur importance .

Pour le premier point, la volonté de revanche avait faibli pour n’être plus à la

veille de 1914 que le fait de mouvements nationalistes, bruyants, mais peu

nombreux : la raison en est simple : une France à la démographie stagnante ne

pouvait plus espérer se mesurer avec une Allemagne à la démographie en grande

expansion. Au début du siècle, la France avait moins de 40 millions d’Hts

(environ 38.500.000) et l’Allemagne un peu plus de 60 millions (60.737.OOO

en 1900). L’Alsace-Lorrraine n‘était pas oubliée, mais on ne pouvait plus

espérer la reprendre par la force.

En revanche de nouvelles raisons de rivalité s’étaient développées entre la

France et l’Allemagne, des rivalités coloniales.

Principalement sous la III° République, la France a développé un immense

empire colonial, alors que pour l’Allemagne, Bismarck était très hostile à la

colonisation : il a fallu qu’il quitte le pouvoir en 1890 pour que ses successeurs

souhaitent constituer un Empire colonial, mais les terres à occuper étaient

devenues rares et les rivalités étaient fortes pour s’en emparer : ce fut le cas du

Maroc entre la France et l’Allemagne .

La question du Maroc allait provoquer deux crises entre la France et

l’Allemagne.

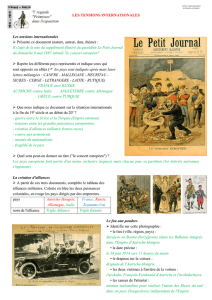

Une première en 1905 .

Le ministre français des Affaires étrangères, Delcassé, assuré du soutien de

l’Angleterre (l’Entente cordiale est signée en 1904) prépare l’établissement d’un

protectorat de la France sur le Maroc, sans se soucier de l’Allemagne.

Réaction de l’Allemagne : Guillaume II se rend à Tanger pour défendre

l’indépendance du Maroc.

Il faut négocier : conférence internationale d’Algésiras en 1906 : succès français

grâce au soutien britannique : la France autorisée à superviser les actes du

gouvernement marocain.

Mais seconde crise en 1911 : réaction allemande à l’intervention française

quand le sultan assiégé dans Fez par des rebelle, la France envoie des troupes

pour le secourir.

Envoi d’un petit navire de guerre , le Panther devant le port du sud-marocain

d’Agadir. On frise la guerre, mais négociations : l’Allemagne finalement accepte

l’occupation française du Maroc contre la cession de territoires au Congo.

La crise d’ Agadir a été grave par ses conséquences ; dans les deux pays,

l’opinion est mécontente. Des poussées nationalistes fortes .

Il faut rappeler les propos de Clemenceau lors de la ratification du traité

franco-allemand du 4 novembre 1911, traité qui fut ratifié alors qu’il vota

contre, mais ses paroles furent vivement ressenties et suscitèrent une grande

émotion

« La difficulté entre l’Allemagne et nous, dit-il, est celle-ci : c’est que la logique

de sa victoire (celle de 1870) est dans la domination , et que nous ne croyons

pas que la logique de notre défaite, soit dans la vassalité (…) Nous venons d’une

grande histoire et nous entendons la conserver (…). Les morts ont fait les

vivants. Les vivants resteront fidèles aux morts ».

Deux ans plus tard, le balancier de la politique internationale s’est déplacé vers

les Balkans.. Ces guerres balkaniques de 1912-1913 qui ne concernent pas la

France, ont des effets sur les rapports franco-allemands, en ce sens que, en

1913, pour soutenir l’Autriche-Hongrie affaiblie par la défaite de son protégé la

Bulgarie, le gouvernement allemand décide d’augmenter ses forces armées

d’une pu plus de 100.000 hommes.

Bien que cela ne concerna pas la France, pour rétablir l’équilibre des forces, le

gouvernement français décide de porter le service militaire de deux à trois ans

(ce qui provoque un formidable débat en France, socialistes et radicaux y étant

hostiles).

A souligner que tant l’augmentation des forces allemandes que françaises de tant

de paix était assez profondément absurde, puisque en cas de guerre il était prévu

de décréter la mobilisation générale.

Quoi qu’il en soit, cela augmente la tension en Europe, tension d’autant plus

dangereuse que l’Europe était divisée en deux groupes de puissances hostiles :

D’un côté la Triple-Entente France, Russie, Royaume-Uni , de l’autre la

Triple-Allaince, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie ,encore que ces deux

groupes d’Etats étaient très loin d’une très grande cohérence.

Il est incontestable qu’une certaine tension existait en Europe, encore que

personne n’envisageait vraiment une guerre européenne.

D’ailleurs, on assiste à un certain rapprochement entre la France et

l’Allemagne ; en janvier 1913, Raymond Poincaré se rend à une réception à

l’Ambassade d’Allemagne . C’était la première fois depuis la guerre de 1870

qu’un président de la République française se rendait à une telle réception.

(Par la suite, Raymond Poincaré a prétendu que cela n’avait pas de signification,

mais il va de soi que cela en avait une !)

En résumé de la situation européenne, il existait comme nous l’avons dit une

certaine tension en Europe, mais avant et depuis, combien de périodes de tension

se sont achevées sans guerre.

C’est alors que se produit l’accident.

Le 28 juin 1914, l’archiduc François-Joseph et sa femmes se rendent en visite

officielle en Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, à l’occasion de manoeuvres

militaire (la Bosnie-Herzégovine avait été annexée par l’Autriche-Hongrie en

1908).

Un groupe de jeunes nationalistes serbes ont préparé un attentat : ces jeunes

gens sont aussi bavards que peu compétents, mais par un extraordinaire

concours de circonstances, l’attentat réussit : l’archiduc François-Ferdinand et

sa femme la duchesse de Hohenberg sont tués.

L’Autriche-Hongrie décide comme sanction de cet attentat de punir la Serbie,

qui, bien que les auteurs de l’attentat aient été des Serbes, mais des Serbes de

Bosnie-Herzégovine , n’y était pour à peu près rien.

L’Allemagne qui à plusieurs reprises avait empêché l’Autriche-Hongrie de

s’engager dans les affaires balkaniques , laisse faire.

Pourquoi ? D’abord parce que l’Empereur Guillaume II et l’archiduc étaient des

amis personnels,

Ensuite parce qu’une absence de réaction aurait affaibli l’Autriche-Hongrie qui

était le seul vrai allié de l’Allemagne.

Par un véritable jeu de dominos, en un peu plus d’une semaine, toute

l’Europe allait être en feu.

28 juillet : l’A.H. déclare la guerre à la Serbie.

La Russie se porte au secours de la Serbie.

L’Allemagne déclenche le plan Schlieffen : avant de combattre la Russie, il faut

se débarrasser de son alliée, la France.

Ier août Mobilisation générale en Allemagne et en France. Déclaration de guerre

de l’Allemagne à la Russie.

3 août : déclaration de guerre de l’Allemagne à la France.

4 août : déclaration de guerre du Royaume-Uni à l’Allemagne.

Pratiquement toute l’Europe est en guerre, pour quelques semaines pense-t-on,

en fait ce fut la Grande Guerre de plus de quatre années.

La Grande Guerre a donc éclaté un peu par hasard. Personne n’a été capable

d’arrêter l’inéluctable. Assez paradoxalement, celui qui a fait l’effort le plus

important, c’est l’Empereur Guillaume II interrogeant son Etat-Major pour lui

6

6

1

/

6

100%