Les sols : l`allié méconnu de l`Europe dans la lutte contre le

Les sols : l’allié méconnu de l’Europe

dans la lutte contre le changement

climatique

Dossier de presse

Lundi 16 novembre 2009

2

SOMMAIRE

INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 3

LES SOLS, PARTENAIRES OBLIGES DE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ..... 5

Une ressource indispensable face au défi climatique ............................................................................ 5

Une ressource menacée par l’homme et le réchauffement climatique ................................................... 7

Une ressource à préserver et restaurer durablement ............................................................................. 9

LA DIRECTIVE SOLS, OUTIL INDISPENSABLE DE PROTECTION GLOBALE DES SOLS ............... 11

Le constat de la dégradation des sols en Europe ................................................................................ 11

Limites et échec du projet de directive-cadre de 2007 ......................................................................... 11

Le retour d’une Directive Sols pour 2010 ? .......................................................................................... 12

Chronologie ......................................................................................................................................... 13

LIENS ..................................................................................................................................................... 15

CONTACTS PRESSE

Arnaud Gossement, porte-parole de FNE : 06 28 23 79 10

Gaëlle Cognet, chargée de mission climat à l’international : 06 79 21 31 14

Service communication de FNE : 01 44 08 02 52 / [email protected]r

3

INTRODUCTION

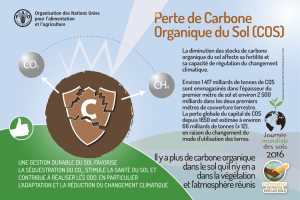

Les sols entretiennent avec le climat un jeu d’interrelations complexe. D’un côté, ils participent de

la réduction des émissions de gaz à effet de serre en captant naturellement du dioxyde de

carbone (CO₂). Les sols constituent en effet un des principaux puits naturels de carbone sur Terre.

Ce carbone résulte directement de la capture du CO₂ par la photosynthèse des végétaux

contenus dans le sol et, plus indirectement, de la fixation en son sein de substances organiques

sous la forme d’humus stable. De l’autre, les sols émettent sous certaines conditions des gaz à

effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote) et contribuent ainsi au

réchauffement climatique.

Ces émissions sont accentuées par l’action de l’Homme et risquent de l’être encore par l’effet du

réchauffement climatique. L’agriculture intensive, l’urbanisation, le changement d’affectation des

sols (transformation d’une prairie en champs cultivé, drainage d’une tourbière par exemple)

conduisent à un appauvrissement des sols, à leur imperméabilisation ou à la transformation

accélérée du carbone qu’ils renferment en CO₂. Sensibilisés, ces sols perdent en matière

organique : ils captent moins de carbone qu’ils n’en émettent et peuvent être conduits à émettre

d’autres gaz. Ils perdent aussi en capacité de stockage de l’eau : ils s’érodent, deviennent plus

vulnérables aux phénomènes climatiques intenses et tendent à s’appauvrir encore d’avantage.

De nouvelles méthodes de gestion, durables, des sols doivent ainsi être mises en place dans une

double perspective de lutte contre le changement climatique et d’adaptation à ses effets. Il s’agit

notamment du recours à des techniques agricoles moins offensives utilisant la richesse des sols

sans les appauvrir. Il s’agit aussi d’encadrer l’urbanisation et de restaurer certains espaces

particulièrement sensibles.

Au niveau européen, ces préoccupations anciennes, renouvelées par la lutte contre le

changement climatique, cherchent encore une expression juridique. Alors que des textes existent

sur l’air, l’eau ou les habitats, le sol est le dernier des milieux biologiques à ne pas être protégé

par un texte juridique, ni en droit français ni en droit européen.

En 2006, une communication de la Commission européenne avait mis en avant la dégradation de

près de la moitié des sols couvrant la surface de l’Europe. Ce triste constat a donné lieu à un

projet de directive-cadre sur la protection des sols, qui devait constituer, selon les termes de son

rapporteur, « un premier pas en droit communautaire reconnaissant le rôle majeur de l’agriculture

dans le domaine de la protection des sols et prenant à bras le corps la question du changement

4

climatique »

1

. Votée par le Parlement européen en novembre 2007, son adoption a cependant

échoué au mois de décembre suivant, bloquée par une minorité d’Etats

2

, dont l’abstention de la

France. Le texte est depuis enterré… alors que l’urgence écologique qu’est la protection des sols

presse toujours.

Le 21 octobre dernier

3

, Chantal Jouanno, Secrétaire d’Etat à l’Ecologie, a annoncé que la France

ne s’opposerait plus à l’adoption de la directive. Les travaux vont donc pouvoir reprendre dès

2010, « Année de la Biodiversité », sous la présidence espagnole. Le projet initial visait

principalement à la lutte contre la pollution des sols ; organisant un mécanisme de recensement,

des stratégies d’assainissement et la définition de zones prioritaires exigeant une protection

renforcée. Les discussions à venir devront encore l’enrichir, et consacrer la protection de la

biodiversité des sols comme instrument essentiel de la lutte contre le changement climatique.

1

Parlement européen, Communiqué de presse du 14 novembre 2007 :

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-

PRESS+20071113IPR12975+0+DOC+XML+V0//FR

2

Minorité de blocage composée de l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la France.

3

Annonce du 21 octobre dernier, faite à l’occasion des 2

èmes

rencontres nationales de la Recherche sur les sites et sols pollués

organisées par l’ADEME. Réaction de FNE : http://www.fne.asso.fr/fr/actualites/communiques-de-presse-

full.html?cmp_id=33&id=1272&news_id=1272

5

LES SOLS, PARTENAIRES OBLIGES DE LA LUTTE CONTRE

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les sols entretiennent avec le climat un jeu d’interactions complexes. D’un côté, les sols et la

biodiversité qu’ils abritent sont affectés par les conditions climatiques ; cet impact variant selon

l’intensité du changement et la vulnérabilité particulière du milieu considéré. De l’autre, les sols

influencent aussi indirectement le climat, pouvant aussi bien agir comme des capteurs et

réservoirs naturels de carbone que comme des sources d’émission de gaz à effet de serre.

Une ressource indispensable face au défi climatique

Une interface entre l’eau, l’air et la terre - Les sols, en lien étroit avec l’atmosphère, sont aussi

un élément clé des écosystèmes terrestres ; ils filtrent l’eau, stockent des nutriments, et abritent et

alimentent une grande diversité d’espèces vivantes. Une plus grande biodiversité dans les sols

permet d’augmenter la biodiversité sur les sols tout en garantissant leur productivité, ce qui au

passage permet de capter du CO₂ atmosphérique. Au contraire, leur dégradation et l’érosion

conduisent à une réduction de la biodiversité du sol (en particulier des populations de vers de

terre qui jouent un rôle crucial d’aération), et ont donc un impact sur l’ensemble de l’écosystème.

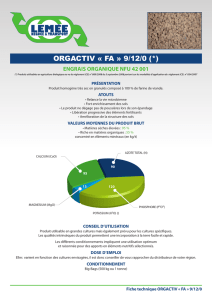

Un maillon du cycle du carbone - Les sols constituent un des plus gros stocks et réservoirs de

carbone sur Terre : les 2/3 des réserves mondiales de carbone terrestre (dans le sol et la

végétation) sont fixées dans le sol. Il en contient deux à trois fois plus que l’atmosphère ou la

biomasse, et est donc un élément clé du cycle du carbone. Rien qu’en Europe, on estime que le

sol contient environ 75 milliards de tonnes de carbone. Ce stock naturel résulte, directement, de la

capture du CO₂ par la photosynthèse des végétaux qu’il contient et, plus indirectement, de la

fixation en son sein de substances organiques, qui forment un humus stable. Les sols constituent

ainsi un réservoir à long terme de carbone.

Mais les sols sont aussi une source d’émission de gaz à effet de serre : de dioxyde de carbone et

de méthane ou de protoxyde d’azote :

• Du carbone est émis lors de la décomposition des substances organiques ;

• Du méthane peut être produit par certaines bactéries dans des sols riches en matière

organique mais pauvres en oxygène, comme les marécages ou les rizières ;

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%