Prévalence de l`infection par le virus West Nile chez le cheval en

La maladie de West Nile est une arbovirose, transmise par

des arthropodes hématophages, essentiellement des mous-

tiques. La maladie peut occasionnellement toucher l’homme

et le cheval, qui sont considérés comme des impasses épidé-

miologiques [10]. La maladie se traduit alors par des formes

variables allant de l’infection asymptomatique au décès [3,

17].

Les chevaux (et autres équidés) sont considérés comme

plus sensibles que l’homme et donc souvent comme les révé-

lateurs de la circulation du virus [18, 19]. Plusieurs épizoo-

ties ont eu lieu récemment : Egypte 1960 [1], France 1962-

63 [11, 19], Maroc 1996 [2], Italie 1998 [4], USA depuis

1999 [17, 24]. Au cours de ces épizooties, le taux de létalité,

bien supérieur à ce qui est observé chez l’homme, a varié de

26 à 43%.

Les vecteurs seraient essentiellement des moustiques orni-

thophiles [14]. Les oiseaux sont des réservoirs biologiques à

l’intérieur desquels le virus s’amplifie [26]. La mortalité est

faible. Le rôle des oiseaux migrateurs dans la réintroduction

et la dissémination du virus d’un pays à un autre a été forte-

ment envisagé, notamment lors de l’épidémie de Roumanie

en 1996 (migration de l’Afrique du Nord vers la Roumanie

[23]) et plus récemment en Israël [15]. Plus de 25 espèces

réservoirs ont été répertoriées en Europe [10, 21].

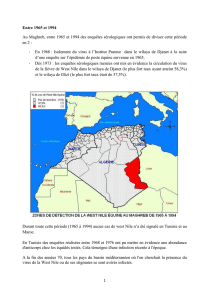

En France, une épizootie de West Nile fut signalée en

1962-1963 en Camargue chez des chevaux avec plusieurs

cas humains associés [20]. Une enquête sérologique menée

en 1975-1976 avait mis en évidence des anticorps dans les

populations animales [22]. Depuis, aucune épizootie n’avait

été signalée. En août 2000, à environ 35 km de Montpellier,

une seconde épizootie de West Nile s’est déclarée [16]. Au 5

novembre 2000, 78 cas équins (définis par la présence de

signes cliniques évocateurs associés à une réaction positive

par une technique ELISA de détection des IgM dont la pré-

sence signe une infection récente) ont été diagnostiqués, 21

sont morts. Trois départements ont été concernés : l’Hérault,

le Gard et les Bouches-du-Rhône. Malgré de nombreuses

suspicions, aucun cas humain n’a été recensé.

Une large étude sérologique a été réalisée sur tous les ani-

maux localisés à 10 Km autour d’un cas probable ou

confirmé par le laboratoire. Les échantillons sanguins ont été

obtenus pour 5107 chevaux [7]. La prévalence des IgG obte-

nue a été p = 8,5 %. Aucun effet de l’âge sur la séropréva-

lence n’a été observé, mais un effet de la taille de l’effectif

des chevaux a été trouvé. Les chevaux vivant dans un petit

effectif étaient plus souvent infectés que ceux d’un effectif

plus grand. La répartition géographique des chevaux positifs

a montré l’existence d’une zone à haute prévalence en zone

sèche, dans la région de Lunel. Des moustiques ont été col-

lectés dans la zone et aucun « pool » n’a été trouvé positif, le

vecteur principal de cette épizootie demeure donc inconnu.

Prévalence de l’infection par le virus West Nile

chez le cheval en Camargue en 2001

A. LEBLOND1*, S. ZIENTARA2, J. CHADOEUF3, N. COMBY4, M.A. HENG5et P. SABATIER1

1TIMC - UMR 5525 - Unité Environnement et Prévision de la Santé des Populations, Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, 1 avenue Bourgelat , 69280 Marcy l’Etoile, France.

2Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, 22 rue Pierre Curie, 94703 Maisons-Alfort Cedex 07, France.

3INRA Laboratoire de Biométrie, Site Agroparc, 84914 Avignon Cedex 9, France.

4Institut Universitaire Professionnalisé de Vannes, Génie Informatique et Statistique, rue Yves Mainguy, 56000 Vannes, France.

5Cabinet Vétérinaire, rue de Chenours BP 29, 19230 Arnac Pompadour, France.

* Auteur chargé de la correspondance : [email protected]

SUMMARY

Prevalence for West Nile Virus infection in the horse in the Camargue

area, South of France (2001). By A. LEBLOND, S. ZIENTARA, J.

CHADOEUF, N. COMBY, M.A. HENG and P. SABATIER.

West Nile disease is considered as a re-emerging disease in France. An

ELISA IgG test was used to test the horses. Among 488 horses sampled,

5.3 % were positive. The disease is transmitted by infected mosquitoes to

dead - end hosts as humans and horses. Birds are the reservoirs.

The survey presented in this paper aimed at seeking for a low - level cir-

culation of West Nile Virus and identifying risk factors for the infection in

the horse. Among the horses included in the study, four horses which were

IgG negative in 2000 were found positive in 2001. The statistical analysis

identified the following risk factors in the environment of the horse studs:

breeding of game birds (OR = 6,9; p = 0,002) and the presence of ponds

(OR = 10,4; p = 0,008). The spatial analysis suggested the presence of two

significant clusters of positive stables in the dry zone.

Our results suggest the presence of a low - level circulation of West Nile

Virus during 2001. The risk factors identified should be evaluated in further

studies and, if confirmed, could be included in global surveillance protocols

for the early warning of risk of epidemic.

Keywords: West Nile Virus - Horse - ELISA assay - Risk

factor - Environment - Cluster.

Revue Méd. Vét., 2005, 156, 2, 77-84

RÉSUMÉ

L’encéphalite à virus West-Nile est une maladie ré - émergente qui sévit

en Camargue sous forme d’épizooties touchant les chevaux. Le virus est

transmis par les moustiques et les hôtes réservoirs sont les oiseaux.

L’objectif de l’enquête présentée ici était de rechercher l’existence d’une

circulation à bas bruit du virus et d’identifier des facteurs de risque d’infec-

tion chez le cheval. Le test de laboratoire utilisé a été un test ELISA en IgG.

La prévalence apparente de l’échantillon était de 5,3 % (n = 488). Quatre

chevaux négatifs en 2000 s’avèrent positifs en IgG en 2001. Les facteurs de

risque identifiés dans l’environnement des écuries positives sont : la pré-

sence de gibier d’élevage (OR = 6,9 ; p = 0,002) et la présence de mares

(OR = 10,4 ; p = 0,008). L’analyse spatiale montre que les écuries positives

sont significativement agrégées et suggère l’existence de deux foyers en

zone sèche.

Nos résultats sont en faveur d’une circulation à bas bruit du virus West

Nile dans la zone d’étude. L’identification de facteurs de risque de l’infec-

tion chez le cheval devrait être confirmée par des études ultérieures. À

terme, ces indicateurs pourraient être utilisés pour une surveillance et une

alerte précoce du risque épidémique.

Mots-clés : Virus West Nile - Cheval - ELISA - Facteur de

risque - Environnement - Cluster.

Revue Méd. Vét., 2005, 156, 2, 77-84

La Camargue présente toutes les conditions écologiques

pour que le virus West Nile s’y exprime : zones humides,

fortes densités de moustiques, de chevaux et surtout d’oi-

seaux sédentaires ou migrateurs [8, 9]. Le cheval est omni-

présent dans cette région, il vit à la fois dans les zones

urbaines et sauvages, par conséquent il peut être considéré

comme une bonne sentinelle pour l’étude de la circulation de

certains agents pathogènes.

Le premier objectif de notre étude était de rechercher,

après un épisode épidémique, l’existence d’une circulation

virale à bas bruit dans la population équine de Camargue. Le

second objectif était d’identifier des facteurs de risque de

séropositivité vis-à-vis du virus de West Nile, liés à l’envi-

ronnement et au mode de vie du cheval.

Matériel et Méthodes

TYPE D’ÉTUDE

L’étude a été réalisée entre décembre 2001 et mars 2002.

La méthode d’enquête choisie a été une étude transversale de

séroprévalence à visée étiologique. La zone d’étude a été

délimitée par un périmètre défini par les villes : Mauguio à

l’ouest, Tarascon et Beaucaire au nord , Saint Martin de Crau

et Port-Saint-Louis à l’est et la mer au sud. Le protocole uti-

lisé a été réalisé selon un schéma proche de l’enquête réali-

sée par l’USDA (United States Department of Agriculture)

aux Etats Unis [25].

La population cible était l’ensemble des chevaux résidant

dans le Gard, l’Hérault et les Bouches du Rhône. En réalité,

du fait de l’existence de chevaux semi-sauvages, il s’agissait

de l’ensemble des chevaux vus par les vétérinaires de la zone

d’étude.

La population source a été définie par l’ensemble des che-

vaux nés, élevés et vivant toute l’année dans la zone définie

précédemment, ou bien résidant en permanence dans la zone

depuis au moins deux ans ; les chevaux sélectionnés devaient

passer une partie de l’année en zone humide (un minimum de

3 à 6 mois comprenant la période estivale) et rester dans la

zone pendant la période à risque (mars à novembre). Une

zone humide a été définie comme une zone située à moins de

500 mètres des marais, marécages ou étangs.

PRINCIPE DU TEST SÉROLOGIQUE ELISA IGG WEST

NILE

L’analyse sérologique a été réalisée au laboratoire de viro-

logie de l’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire

des Aliments), considéré comme laboratoire de référence

pour le diagnostic de l’infection chez le cheval en France.

Selon le laboratoire, la sensibilité du test est 99% et sa spéci-

ficité 98%.

Une méthode ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent

Assay) a été utilisée pour la recherche d’IgG. Le principe de

la méthode consiste à révéler la liaison antigène-anticorps en

y attachant un marqueur, enzyme capable d’induire une réac-

tion colorée. L’antigène souche du virus Sénégal 93 est uti-

lisé. Les antigènes West Nile préparés sur cellules Vero ser-

vent à sensibiliser une plaque « ELISA » à 96 cupules pen-

dant une nuit à +4°C. Les sérums à analyser sont ensuite mis

en contact avec les antigènes, puis révélés par un conjugué

constitué par la protéine G (P.G) couplée à la Peroxydase. La

protéine G a pour fonction de reconnaître la fonction du frag-

ment constant (FC) des immunoglobulines.

Une seule dilution de l’échantillon n’est utilisée, car la

densité optique, mesurée dans les cupules au moyen d’un

spectrophotomètre, est proportionnelle à la quantité d’anti-

corps présente dans le sérum. La réaction est considérée

positive dès lors que la densité optique (D.O.) du sérum est

au moins équivalente à celle du témoin positif de référence,

ou si cette D.O. est égale ou plus grande de dix fois à la D.O.

du témoin négatif de référence.

Lorsque la D.O. a été comprise entre 5 à10 fois la D.O. du

témoin négatif, le résultat a été considéré douteux. Ces

sérums ont été testés à nouveau en ELISA pour être classés

positifs ou négatifs.

DÉFINITION DES CAS

Dans cette étude, un cheval « positif » a été défini comme

tout cheval dont le résultat de la sérologie ELISA IgG WN

était positif et une « écurie positive » toute écurie pour

laquelle au moins un des chevaux prélevés présentait une

sérologie positive.

SÉLECTION DES ÉCURIES

Le recrutement des vétérinaires participant à l’étude, basé

sur le volontariat s’est réalisé par contact téléphonique : 17

vétérinaires ont finalement participé à l’enquête.

Il a été demandé à chaque vétérinaire de réaliser une carto-

graphie des écuries susceptibles d’accepter de participer à

l’étude. Dans un second temps, l’échantillonnage a été réa-

lisé en deux étapes ; un choix aléatoire des écuries parmi les

écuries proposées par les vétérinaires a tout d’abord été

effectué, en recherchant une répartition homogène des écu-

ries sélectionnées sur la zone d’étude. Puis le nombre de che-

vaux à prélever (x) dans chaque écurie a été défini en fonc-

tion du nombre total (n) de chevaux présents dans celles-ci :

lorsque n < 5, x = n prélèvements ont été effectués, lorsque n

est compris entre 5 et 20, x = 5, lorsque n > 20, x = 15. Le

choix des chevaux prélevés au sein de chaque écurie a été

réalisé de manière à être représentatif de l’effectif des che-

vaux au sein de l’écurie en termes de répartition de l’âge et

du sexe.

Toutes ces modalités ont été définies en collaboration avec

les vétérinaires participants au cours d’une réunion d’infor-

mation et précisées de nouveau dans le guide de procédure

fourni à chacun d’eux.

« QUESTIONNAIRE CHEVAL »

La récolte des informations concernant le cheval a été réa-

lisée par le vétérinaire traitant de l’écurie, lors de la réalisa-

tion des prises de sang. Ce questionnaire regroupait des

informations concernant chaque cheval (Encadrés 1 & 2).

Une feuille de consentement éclairé a été signée par cha-

cun des responsables d’écurie participant à l’étude. De plus,

l’anonymat strict ainsi que la confidentialité des résultats ont

été assurés (autorisation CNIL n°792166).

78 LEBLOND (A.) ET COLLABORATEURS

Revue Méd. Vét., 2005, 156, 2, 77-84

INFECTION PAR LE VIRUS WEST NILE CHEZ LE CHEVAL EN CAMARGUE EN 2001 79

Ecole nationale Vétérinaire de Lyon

Code du cheval

Date

• Race (ou apparenté)

Camargue ❏Trotteur Français ❏Arabe ❏

Espagnol ❏Pur Sang ❏Poneys ❏

Selle Français ❏AQPS ❏Autre ❏

• Sexe

Femelle ❏Hongre ❏Entier ❏

• Age

• Couleur de la peau

Sombre ❏Claire ❏

• Couleur de la robe

Gris ❏Alezan ❏Bai ❏

Pie ❏Noir ❏Autre

Vétérinaire

Responsable

Cheval

I) IDENTIFICATION

II) CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

III) CARACTERISTIQUES SANITAIRES GLOBALES

/ / 2001

Nom :

Adresse :

Tel : Fax :

Nom :

• Lutte contre les insectes Oui ❏Non ❏ , si oui :

Jour Nuit (crépuscule,

aube)

Répulsifs ❏❏

Couvertures ❏❏

Autre ❏❏

• Etat général

Bon ❏Moyen ❏Mauvais ❏

• Vaccination régulière

Oui ❏Non ❏

• Vermifugation régulière

Oui ❏Non ❏

• Maladies récentes Oui ❏Non ❏

• Principal

Jour Nuit

Stalle ou box uniquement ❏❏

Stalle ou box +/- padock ❏❏

Padock sec uniquement ❏❏

Padock sec avec abris ❏❏

Pâture uniquement ❏❏

Pâture avec abris ❏❏

Autre ❏❏

• Temps moyen passé en zone humide/an ou de mars à novembre

Moins de 25 % ❏25 à 75 % ❏Plus de 75 % ❏

IV) LOGEMENT

ENCADRÉ 1.—« Questionnaire cheval » : Caractéristiques de l’animal.

80 LEBLOND (A.) ET COLLABORATEURS

Revue Méd. Vét., 2005, 156, 2, 77-84

« QUESTIONNAIRE ENVIRONNEMENT »

Le questionnaire « environnement » a été rempli au cours

d’un entretien qui a eu lieu avec chacun des responsables des

écuries participant à l’étude. La localisation géographique

des écuries a été effectuée par méthode GPS (Global

Positioning System). Afin de pouvoir comparer correctement

les données obtenues, un même enquêteur a réalisé toutes les

visites. Les informations ainsi récoltées concernaient l’écu-

rie et ses alentours. Les biotopes ont été décrits dans un

rayon de 500 mètres autour de l’écurie. Les catégories défi-

nies visaient à différencier les espèces d’oiseaux susceptibles

de fréquenter ces biotopes au cours de la période à risque :

roselière / rizière / marais ; bois / buisson / garrigue ; agglo-

mérations / bâtiments ; cultures sèches / blé / olivier / verger

/ vigne ; plage / dune / sable. De même, la présence d’eau

autour de l’écurie a été qualifiée afin d’obtenir des indica-

teurs de présence des espèces de moustiques susceptibles

d’être vecteurs : eau permanente ou temporaire, stagnante ou

non, salée ou non.

ANALYSE STATISTIQUE

Afin de tenir compte de la coexistence possible de plu-

sieurs mécanismes de transmission en fonction des biotopes,

une variable « zone » a été attribuée aux chevaux et aux écu-

ries. Trois zones ont été différenciées au moyen de la gestion

anthropique ou naturelle de leurs milieux, la présence ou non

de zones humides et la mise en œuvre ou non de mesures de

lutte contre les moustiques : une zone sèche (au nord), une

zone humide démoustiquée au sud-ouest et une zone humide

non démoustiquée au sud-est.

Pour l’analyse, les données continues du « questionnaire

cheval » (âge, délais d’acquisition) ont été regroupées en

classes : pour l’âge les classes créées sont de 0 à 4 ans, de 5

à 14 ans, et plus de 15 ans. Les données nominales présentant

un trop grand nombre de classes ont été regroupées afin

d’obtenir des effectifs suffisants dans chaque classe.

Des tests de Chi2, ou dans certains cas des tests exacts de

Fisher ont été réalisés afin de déterminer si les différences

observées entre les groupes étaient significatives ou non.

Une valeur de p inférieure à 0,05 était considérée comme

significative, indicatrice d’une association potentielle.

L’analyse multi-variée a été réalisée par procédure pas à

pas (p = 0,1) à l’aide du logiciel Stata(r) (Version 7.0, Stata

Corporation, USA), pour les chevaux d’une part et les écu-

ries d’autre part. Les variables incluses dans le modèle initial

étaient d’une part les variables pour lesquelles l’analyse bi-

variée donnait p < 0,25 et d’autre part des variables considé-

rées comme des facteurs de risque dans la littérature ou des

II) ACTIVITE, de mars à novembre

• Activité principale du cheval

Loisir ❏Course ❏Travail (ferme..) ❏

Course ❏Reproduction ❏Autre

• Déplacement

But du déplacement

Randonnée ❏Feria ❏Course ❏

Compétition ❏Reproduction ❏Autre

Le cheval a-t-il été testé en 2000 Oui ❏Non ❏ , si oui quels étaient les résultats

IgG positif ❏IgG négatif ❏

IgG positif ❏IgG négatif ❏

Le cheval a-t-il montré un des signes suivants en 2000

Augmentation de l’appréhension ❏Faiblesse des membres antérieurs ❏

Dépression ❏Incapacité à se tenir debout ❏

Apathie ❏Paralysie des membres ❏

Head shaking ❏Parésie ❏

Paralysie flasque de lèvre inférieure ❏Autre

Ataxie ❏

II) WEST NILE 2000

Dans la zone étudiée Hors de la zone étudiée

Nombre de jours en déplacement

Destination principale (3 max)

ENCADRÉ 2.—« Questionnaire cheval » : Activité estivale de l’animal et « statut West Nile » en 2000.

études antérieures. Les interactions ont été testées à poste-

riori sur les variables retenues dans le modèle final.

Enfin, une analyse spatiale a été réalisée (logiciel R®, The

R Development Core Team, Version 1.5.0) pour rechercher

l’existence d’agrégats dans la structure spatiale des écuries

positives ou négatives. Le cadre probabiliste est celui des

processus ponctuels marqués [6]. Un processus ponctuel

marqué est défini par les positions des événements et les

attributs ou marques associées à chaque position. Ce cas cor-

respond notamment à celui des maladies infectieuses : un

premier processus détermine la position des individus (écu-

ries), un deuxième l’infection (statut des écuries : positive ou

négative). Dans notre cas, les positions des sites prélevés

constituent le processus spatial proprement dit, le statut séro-

logique constitue le processus des marques. Pour un proces-

sus bi-varié (2 types de marque 1 et 2), l’indépendance du

processus des marques et du processus spatial, se traduit par

l’hypothèse que les n1 évènements de type 1 sont un échan-

tillon aléatoire des n1+n2 évènements de type 1 et 2. Cette

hypothèse porte le nom de permutation des marques (ou «

random labelling ») : une fois les positions fixées, les

marques sont attribuées au hasard. Par conséquent, les hypo-

thèses testées concerneront davantage les marques que le

processus de points.

Classiquement, un processus ponctuel peut se décrire sous

3 motifs : aléatoire, agrégé ou régulier. Le motif aléatoire

correspond au cas où il n’y a pas de relation entre les événe-

ments (indépendance spatiale). L’hypothèse nulle testée ici

est la suivante : il n’existe pas de zone avec plus de sites

positifs que ce que l’on attendrait s’ils étaient répartis au

hasard ; les « risques » sont répartis au hasard.

La fonction Khat bi-variée du logiciel R a été employée

ici. Cette fonction est une estimation de la fonction de Ripley

K(r) corrigeant les effets de bord. Le critère est le nombre de

voisins à moins d’une distance donnée d’un point, pour un

processus d’une marque « positive » ou « négative ». La cor-

rection des effets de bord permet de construire un estimateur

non biaisé de K(r). Elle s’appuie sur une correction locale

portant sur la contribution de chaque point situé près de la

frontière.

Lorsque la répartition spatiale des écuries est statistique-

ment différente de la répartition attendue pour des marques

réparties selon le hasard, une cartographie de prévalence

peut être construite [5].

Résultats

ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA SÉROPRÉVALENCE

Au cours de cette étude 17 vétérinaires ont réalisé 488 pré-

lèvements sanguins répartis dans 102 écuries. Sur les 488

chevaux testés, 26 (5,3 %) ont présenté une sérologie IgG

positive, 3 (0,6 %) une sérologie IgG douteuse, 437 (89,6 %)

une sérologie négative, 22 (4,5 %) résultats étaient man-

quants. Aucune sérologie IgM ne s’est révélée positive

(0/488).

La comparaison du résultat sérologique des chevaux lors

des prélèvements de 2000 [7] et de celui de notre enquête a

révélé deux types d’évolution : 3 chevaux IgG positifs en

2000 (IgG+2000) sont retrouvés négatifs en 2001(IgG-2001)

et 4 chevaux IgG-2000 sont devenus IgG+2001.

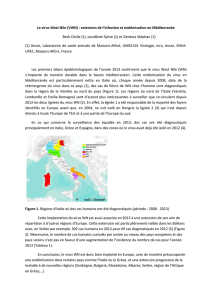

Sur les 102 écuries concernées, 24 (24 %) présentaient au

moins un cheval avec une sérologie positive parmi les che-

vaux prélevés, 3 (3 %) présentaient au moins un cheval avec

une sérologie douteuse, 72 (71 %) ne présentaient aucun che-

val positif parmi les chevaux prélevés, et 2 (2 %) résultats

étaient manquants. Trois écuries présentent au moins deux

chevaux positifs. La figure 1 montre la répartition géogra-

phique des différentes écuries participant à l’étude en fonc-

tion de leur statut sérologique.

ANALYSE MULTIVARIÉE

Les chevaux pour lesquels le résultat du test ELISA était

douteux ont été considérés comme négatifs pour ces ana-

lyses. L’analyse bi-variée n’a pas mis en évidence une rela-

tion significative entre la positivité sérologique des chevaux

et leurs caractéristiques physiques (âge, race, sexe ; p > 0,5)

ou leur activité (p > 0,3).

Pour les chevaux, les variables incluses dans le modèle ini-

tial ont été la zone, le logement de jour, le temps passé en

zone humide et l’activité. Quatre cent cinquante-sept obser-

vations ont été utilisées. Finalement, seule la variable zone a

été retenue dans la procédure pas à pas: la localisation en

zone sèche constitue un facteur de risque (p = 0,013, OR =

4,35) (tableau I).

INFECTION PAR LE VIRUS WEST NILE CHEZ LE CHEVAL EN CAMARGUE EN 2001 81

Revue Méd. Vét., 2005, 156, 2, 77-84

FIGURE 1.—Localisation des écuries incluses dans l’étude en fonction de

leur statut sérologique vis-à-vis du virus de West Nile. Une écurie est

définie positive lorsque au moins un de ses chevaux est positif au test

ELISA IgG.

TABLEAU I.—Résultats de l’analyse multivariée chez le cheval (OR : Odds

ratio ajusté ; IC 95% : intervalle de confiance à 95%, NC : non calculé).

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%