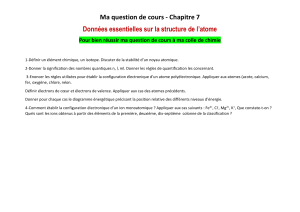

Seconde - Famille Muller

Seconde

Résumé de cours de chimie

1 Les éléments chimiques dans l'univers

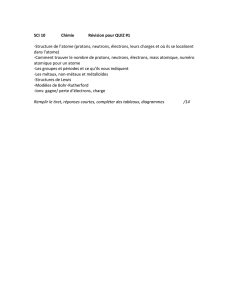

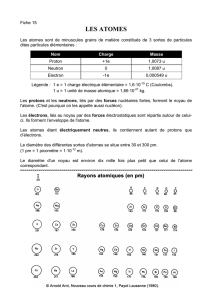

1.1 Les atomes

L'atome est constitué d'un noyau central entouré de vide, dans lequel des électrons sont

en mouvement.

Le rayon du noyau est environ

105

fois plus petit que celui de l'atome. L'atome est donc

essentiellement constitué de vide.

Le noyau est constitué de particules nommées nucléons. Il existe deux sortes de nucléons

: les protons et les neutrons.

Le proton est chargé positivement ; sa charge est égale à

e

soit

1,6×10–19 C

(C est le

Coulomb).

Le neutron est électriquement neutre ; sa charge est égale à

0C.

L'électron est électriquement chargé. Il possède une charge négative -e soit

–1,6×10–19 C

(C est le Coulomb).

L'atome isolé est électriquement neutre : la somme des charges électriques des particules

qui le composent et nulle.

Le numéro atomique est le nombre de protons contenus dans le noyau. Il est noté

Z

. On

l'appelle aussi nombre de charge. Le nombre de nucléons est noté

A

.

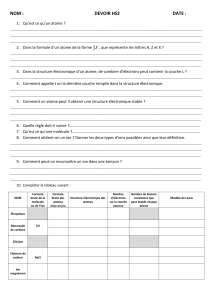

Pour représenter le noyau de l'atome de façon symbolique, on utilise son symbole

chimique, qu'on note X pour le cas général. En haut à gauche du symbole, ont fait figurer

le nombre de nucléons et en bas à gauche le numéro atomique.

X

Z

A

L'atome isolé étant neutre, il contient autant d'électrons que de protons. Il contient donc

Z

électrons.

Les isotopes sont des atomes de même numéro atomique Z mais de nombres de masse A

différent : ils diffèrent par leur nombre de neutrons.

La masse des nucléons est environ 2000 fois plus élevée que celle des électrons.

La masse du proton est égale à

1,673×10–27 kg

(on la note

mp

).

Celle du neutron est égale à

1,675×10–27 kg

(notée

mn

).

On peut écrire

mp≈mn

.

La masse des électrons est négligeable par rapport à celle des nucléons.

La masse de l'atome est donc concentrée dans son noyau.

La masse approchée

m

d'un atome peut s'exprimer :

m=Z×mpA−Z×mn

.

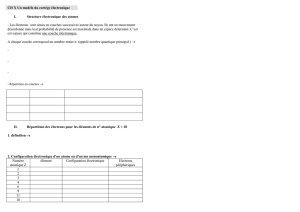

Dans le modèle de Rutherford, on affirme que les électrons de l'atome sont répartis en

différentes couches électroniques. Ces couches sont désignées par des lettres : couche

K

, couche

L

, couche

M

, couche

N

, etc.

Chaque couche ne peut contenir qu'un nombre maximum défini d'électrons :

Résumé de cours de chimie 1/7

Couche

K

L

M

Nombre maximal d'électrons de la

couche

2 8 8

Donner la structure électronique d'un atome, c'est indiquer le nombre d'électrons sur

chaque couche.

Les électrons sont d'abord répartis sur la première couche, c'est-à-dire la couche

K

. Une

fois qu'elle est saturée, on passe à la couche

L

, et ainsi de suite. On procède ainsi

jusqu'à ce que tous les électrons soient répartis.

La couche externe est la dernière couche contenant des électrons.

1.2 Les ions

Un ion mono atomique est formé par un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs

électrons. Un cation porte une charge positive et un anion une charge négative.

Dans une entité chimique stable, les éléments adoptent la même structure électronique

que celle du gaz noble de numéro atomique le plus proche. Ils peuvent le faire soit par

formation d'ions mono atomiques soit par formation de molécules.

1.3 La classification périodique des éléments

Des atomes ou des ions dont les noyaux ont le même numéro atomique (nombre de

protons) appartiennent aux mêmes éléments chimiques.

Les éléments chimiques se conservent au cours des transformations chimiques.

Dans le tableau périodique des éléments actuels, les éléments chimiques sont classés

horizontalement par numéro atomique croissant.

Les éléments ayant le même nombre d'électrons sur leur couche électronique externe

sont placés dans la même colonne.

Les colonnes du tableau périodique regroupent les éléments qui présentent les mêmes

propriétés chimiques : ils constituent des familles chimiques.

À l'exception de l'hydrogène, les éléments de la première colonne appartiennent à la

famille des alcalins.

Les éléments de la 17e colonne forment la famille des halogènes.

Les éléments de la 18è et dernière colonne appartiennent à la famille des gaz nobles.

La place d'un élément dans la classification périodique permet de prévoir quel type d'ion

mono atomique il va former.

2 Les molécules

2.1 L'eau solvant

Mélanger un liquide avec l’eau

Lorsque des liquides se mélangent en formant un mélange homogène, on dit qu’ils sont

« miscibles ».

Dans le cas où le mélange obtenu est hétérogène, on dit que les liquides sont « non

Résumé de cours de chimie 2/7

miscibles ».

2.2 Des tests pour reconnaître les ions dans les solutions

Analyse chimique : avec des réactifs appropriés, les ions forment des précipités (solides

en suspension dans un liquide) caractéristiques. Leur couleur permet d'identifier l'ion.

défini d'électrons :

Nom de l'ion Formule Réactif Précipité

Ion fer II

Fe2 +

Soude Vert

Ion fer III

Fe3 +

Soude Rouille

Ion cuivre II

cu2 +

Soude Bleu

Ion chlorure

Cl–

Solution de nitrate

d'argent

Blanc qui noircit à la

lumière

Ion zinc

Zn2 +

Soude Blanc

Ion potassium

K

Solution de picrate

de sodium

Jaune

2.3 Formule d'une molécule

Une molécule est une association électriquement neutre d'atomes.

Dans la formule brute, chaque élément chimique présent est représenté par son symbole.

On indique le nombre d'atomes présents de chaque élément en indice à droite du

symbole. L'absence d'indice équivaut à 1. Exemple C2H6

Les éléments de numéro atomique proche de celui de l'hélium adoptent sa structure

électronique :

K2

. Ils ont alors deux électrons sur leur couche externe. C'est la règle du

« duet ».

Les autres éléments de numéro atomique inférieur à 21 adoptent la structure électronique

du néon ou de l'argon. Ils portent donc huit électrons (1 octet) sur leur couche externe.

C'est la règle de l'octet.

Une liaison covalente résulte de la mise en commun de deux électrons par deux atomes.

En formant des liaisons covalentes, chaque atome s'entoure des électrons requis pour

respecter la règle de l'octet (ou du duet pour l'hydrogène).

L'application des règles de l'octet et du duet pour les éléments chimiques dont le numéro

atomique est compris entre trois et 20 permet de prévoir avec certitude la charge des ions

mono atomiques qui peuvent se former.

Pour un élément, le nombre de liaisons à former est égal au nombre d'électrons

manquants sur la couche externe de l'atome isolé pour obéir aux règles du duet ou de

l'octet (C=4, H=1, O=2, N=3).

Une liaison covalente multiple est constituée de deux ou trois liaisons covalentes entre

deux atomes.

Un doublet liant est constitué de deux électrons mis en commun dans une liaison

Résumé de cours de chimie 3/7

covalente. Les électrons de la couche externe qui ne sont pas engagés dans une liaison

covalente s'associent 2 par 2 pour former des doublets non liants.

Dans la représentation de Lewis d'une molécule, les noyaux et les couches internes des

atomes sont représentées par les symboles des éléments chimiques correspondant. Les

liaisons covalentes (doublets liants) entre les atomes et les doublets non liants sont

représentés par des traits.

Dans une formule développée, toutes les liaisons covalentes apparaissent.

Exemple :

Dans une formule semi développée, les liaisons concernant les atomes d'hydrogène ne

sont pas représentées.

Exemple :

Deux molécules sont des isomères si elles ont une même formule brute, mais des

enchaînements d'atomes différents.

3 Corps simples et corps composés

Un corps pur est un corps constitué d’une seule sorte d’entité chimique (atome, ion ou

molécule). Exemple : l’eau pure H2O.

Un mélange est un corps constitué de plusieurs sortes d’entités chimiques. Exemple :

l’eau salée : constituée d’eau H2O et de sel NaCl.

Un corps pur simple est un corps pur constitué d’un seul élément chimique. Exemple : le

dioxygène O2.

Un corps pur composé est un corps pur constitué de plusieurs éléments chimiques.

Exemple : l’eau pure H2O

4 Concentration et quantité de matière

4.1 Quantité de matière

Une solution est obtenue par dissolution d'une espèce chimique dans un solvant. Une fois

dissoute, l'espèce chimique s'appelle soluté. Si le solvant est l'eau, on obtient une solution

aqueuse.

Une solution moléculaire contient le soluté sous forme de molécules, elle ne conduit

pratiquement pas le courant.

Une solution ionique contient le soluté sous forme d'ions dispersés, elle conduit le courant.

Lors de la dissolution, la masse se conserve.

Résumé de cours de chimie 4/7

La concentration massique en soluté est :

cm=m

V

en grammes par litres.

Une mole d'entités est un « paquet » contenant

6,02 1023

entités. C'est le nombre d'entités

que contient 12g de carbone 12.

La quantité de matière d'une espèce chimique est le nombre de moles contenues dans un

échantillon de cette espèce, elle se note n est s'exprime en mole (mol).

Il y a proportionnalité entre le nombre d'entités

N

et la quantité de matière

n

d'un

échantillon.

N=n×NA

(N sans unité, n en mol,

NA

en

mol –1

.

La constante de proportionnalité

NA

est appelée constante d'Avogadro.

La constante d'Avogadro est égale à :

NA=6,02∗1023 mol−1

On appelle concentration molaire C d'une solution (ou concentration molaire du soluté en

solution) le rapport de la quantité de matière n de soluté par le volume V de la solution :

C=n

V

.

Dans une opération de dilution, la quantité de matière ne change pas. Si l'on appelle C et

V la concentration molaire et le volume de la solution mère et C' et V' la concentration

molaire et le volume de la solution fille, on peut écrire la relation :

CV=C ' V '

. C'est la

traduction de la conservation du nombre de moles : n=n'

La masse molaire atomique d'un élément est la masse d'une mole d'atomes de cet

élément à l'état naturel, c'est-à-dire compte tenu de tous ses isotopes et de leur

abondance relative. On la note

M

; elle s'exprime en

g.mol –1

.

La masse molaire moléculaire d'une molécule est la masse d'une mole de cette molécule.

Elle s'obtient en effectuant la somme des masses molaires atomiques de chacun des

atomes qui composent la molécule considérée.

La quantité de matière

n

d'un échantillon de masse

m

d'entités chimiques de masse

molaire

M

vaut :

n=m

M

.

La solubilité d'une espèce chimique dans un solvant donné est égale à la masse maximale

de cette espèce pouvant être dissoute dans un volume donné de solvant; elle s'exprime

en g/L.

La masse volumique d'un corps est égale au rapport de la masse m d'un échantillon de ce

corps par le volume v qu'il occupe. On la note ρ, elle s'exprime en kilogrammes par mètre

cube dans le système international, ou plus couramment, en grammes par centimètre

cube :

ρ=m

V

La densité d'un corps est le rapport entre sa masse volumique et la masse volumique d'un

corps de référence. Elle se note d et s'exprime sans unité :

d=ρ

ρref

Résumé de cours de chimie 5/7

6

6

7

7

1

/

7

100%