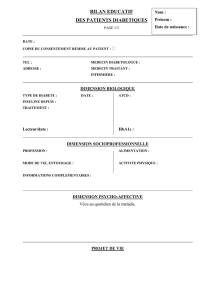

L`expertise des patients atteints de diabète de type I, entre 8 et 25

Groupe Versailles 1

ANNEXES

L’expertise des patients atteints de diabète de type I, entre 8

et 25 ans, en 2037

DIAPOSITIVE 3: Le constat actuel

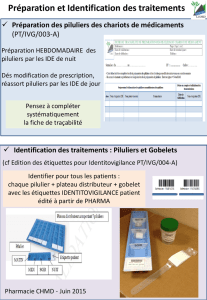

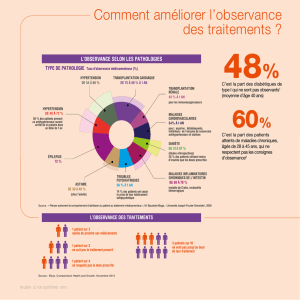

-> La mauvaise observance des traitements :

•Livre blanc paru le 14 mars 2014 afin de mettre en avant la notion de non observance chez

les patients, ainsi que donner un guide de bonnes pratiques.

http://www.actusoins.com/20758/livre-blanc-denonce-la-mauvaise-observance.html

•“En France, la non observance concerne [...] près de la moitié des patients atteints de

maladies chroniques”. “Environ 30% de la non-observance est due à l’oubli de la prise.”

“L’observance augmente avec l’éducation thérapeutique. Les patients qui sont plus informés

sur leur maladie et leur traitement suivent mieux leur prescription.” “Les piluliers dits

“intelligents” sont un outil efficace”

•Selon “Penser autrement le comportement d’adhésion du patient au traitement

médicamenteux [...]”, en 2009, entre 31% et 87% des patients diabétiques étaient observants

et 28% des patients utilisaient moins d’insuline que les doses prescrites. Bien que les chiffres

datent de 2009, nous pouvons imaginer qu’ils restent semblables. En effet, bien que des

dispositions aient été mises en place afin de réduire la non observance thérapeutique (qui

auraient donc du diminuer cette non observance), le nombre de patients atteints du diabète a

fortement augmenté, ce qui a donc réaugmenté les chiffres de non observance.

www.apmnews.com/Documents/interieur032014

“Penser autrement le comportement d’adhésion du patient au traitement médicamenteux :

modélisation d’une intervention éducative ciblant le patient et ses médicaments dans le but de

développer des compétences mobilisables au quotidien-Application aux patients diabétiques

de type 2 », M. Baudrant- Boga, - Université Joseph-Fourier-Grenoble I, 2009.

1

Groupe Versailles 1

ANNEXES

-> Population touchée par une maladie chronique

• Plus de 15 millions de Français souffrent d’une maladie chronique (soit 22,8% de la

population) et ce nombre ne cesse d’augmenter. Il s’agit d’un vrai enjeu de santé publique.

• Le diabète de type 1 touche particulièrement les jeunes. Bien qu’il touche moins de

personnes que le diabète de type 2 (10% de patients DT1 contre 90% de patients DT2).

L’INSERM évalue la prévalence du DT1 à 13.5 cas sur 100 000 cas de jeunes de moins de

15ans.

• Lorsqu’une personne apprend qu’elle souffre d’une maladie chronique, elle a besoin de

temps pour arriver à l’accepter, c’est à dire à se détacher de son vécu antérieur (de sa personne

bien portante) et à investir de façon positive sa nouvelle situation, sur sa nouvelle vie avec sa

maladie

-http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1301349/fr/maladies-chroniques-une-vision-renovee-

du-parcours-de-soins

-Cours sur l’éducation thérapeutique IFSI

-> Développement patient expert

•« Nous sommes les premiers en France à former et diplômer des patients. C’est un concept

très novateur dans un pays où le diplôme est indispensable pour faire reconnaitre son

expertise », note Catherine Tourette-Turgis. « Nos patients experts sont d’ailleurs très

recherchés car formés au sein d’une faculté de médecine de pointe ».

http://www.upmc.fr/fr/formations/universite_des_patients.html

•Qu’est- ce qu’un patient expert ?

« Le patient expert désigne celui qui, atteint d’une maladie chronique, a développé au fil du

temps une connaissance fine de sa maladie et a appris à vivre avec. Le patient expert est avant

tout acteur de sa propre santé mais il peut aussi intervenir en tant que personne ressource pour

les autres. »

http://projetsante.com/le-patient-expert/

•Le patient expert peut donc intervenir dans les séances d’éducation thérapeutique afin de

collaborer avec le patient et l’équipe soignante. Il pourra donner des conseils au patient ayant

la même maladie que lui, et ils pourront donc échanger sur leurs difficultés respectives et

échanger sur les pratiques. Le patient expert est donc là pour aider le patient dans sa maladie

chronique. Le patient expert est formé grâce à un diplôme universitaire et fait partie de

l’équipe soignante pluridisciplinaire.

2

Groupe Versailles 1

ANNEXES

-> Les patients experts ont le vécu que l’on n’a pas

• « Ils (les professionnels de santé) se sont rendus compte que, finalement avoir quelqu’un qui

était formé à l’éducation thérapeutique et qui vivait aussi de l‘intérieur la maladie chronique

était une valeur ajoutée à leur projet (de soin) qu’ils souhaitaient mettre en place... » http://

www.universitedespatients.org/

-> Loi HPST et Touraine

•Loi du 21 juillet 2009, reconnait l‘expérience et l’expertise du malade comme un enjeu de

santé publique en mettant en avant le patient expert.

http://www.universitedespatients.org/

•Le 31 mars 2015, Marisol Touraine explique qu’il faut: « innover dans l’organisation des soins,

en passant d’un système cloisonné, trop centré sur l’hôpital, à une médecine de parcours et

de proximité, organisée autour du patient... ». La loi passe le 26 janvier 2016, dans laquelle la

modernisation du système de santé est expliquée.

http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-de-sante

-> Le développement des imprimantes 3D :

•Les imprimantes 3D se développent de plus en plus. L’industrie est désormais capable de

réaliser des maquettes de crâne, de cœur ou des éléments de lui-ci, d’exosquelette, de

visage, de bassin, d’attelle, de main, de mâchoire etc ... permettant ainsi aux étudiants ou

professionnels d’avoir une meilleure visibilité de la réalité de ces parties corporelles.

L’industrie de l’imprimante 3D est aussi capable de créer des médicaments et, dans un futur

proche, des tissus biologiques qui seront utilisés en médecines régénérative. Pourquoi ne

serait elle pas capable de créer des piluliers ?

•Les limites de cet investissement seraient tout d’abord un risque de panne du matériel,

pouvant mettre en difficultés les professionnels par la suite. Mais aussi, si nous prenons

l’exemple des tissus biologiques, un potentiel rejet du corps du matériel.

3

Groupe Versailles 1

ANNEXES

->Essais cliniques sur le vérapamil :

•LE VERAPAMIL

Le vérapamil pourrait bien connaitre une deuxième vie. En 2015, l’université d’Alabama

aux Etats Unis a publié un essai clinique sur un nouveau concept de traitement du diabète de

type I. L’inhibiteur calcique vérapamil pourrait restaurer la masse de cellules pancréatiques

sécrétant l’insuline.

•LA PROTEINE TXNIP :

A l’origine de ce nouveau concept : la découverte du rôle de la protéine d’interaction avec

la thioredoxine (TXNIP), impliquée dans la dysfonction et la destruction des cellules bêta

pancréatiques.

La protéine TXNIP joue un rôle majeur dans l’induction d’un stress oxydant : sa

surexpression oriente la cellule bêta vers l’apoptose (ou mort cellulaire programmée).

Or l’expression du gène de la TXNIP dépend de nombreux régulateurs, dont le glucose, et

l’insuline: le glucose induit son expression alors qu’a contrario l’insuline la freine. Mais l’impact

du glucose domine car l’expression de la TXNIP s’auto-amplifie : une fois l’expression de la

TXNIP induite par le glucose, cette protéine stimule sa propre expression. Ainsi, même en cas

d’hyper insulinémie, l’effet de l’hyperglycémie est prépondérant. La TXNIP est donc impliquée

à la fois dans la dysfonction et la destruction des cellules bêta, caractéristiques des diabètes de

type 1 et 2.

Parmi les molécules testées, car connues pour moduler l’expression de la TXNIP, il y figure

un antagoniste calcique, le vérapamil.

•ESSAI CLINIQUE SUR LA SOURIS

Cette stratégie s’est révélée concluante sur un modèle animal. En effet, des études menées

in vitro ou in vivo chez la souris ont montré que la délétion (mutation) génétique et l’inhibition

pharmacologique de la TXNIP dans les cellules bêta ont un effet protecteur vis-à-vis de

diabètes induits.

Dans un modèle murin de diabète de type 1, où la destruction des cellules bêta est induite

par la streptozotocine (substance naturelle diabétogène spécifique des cellules bêta des ilots

de Langhérans) le vérapamil, administré avant induction, a permis de protéger les souris de

l’apparition du diabète et, administré après induction, de normaliser les glycémies et de

restaurer des cellules bêta productrices d’insuline.

Le verdict est désormais attendu pour les diabétiques de type 1, l’espoir étant de voir le

vérapamil améliorer la survie des cellules bêta.

4

Groupe Versailles 1

ANNEXES

•ESSAI CLINIQUE SUR L’HOMME

Son potentiel rôle hypoglycémiant vient en effet de se voir confirmé chez l’homme. Pour

établir l’éventuel effet sur la glycémie du vérapamil, les chercheurs ont réalisé une étude

observationnelle chez près de 5000 participants diabétiques issus de la cohorte REGARDS

(Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke), ayant pour but de déterminer les

facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire.

L’échantillon a inclus 1 484 utilisateurs de bloqueurs calciques, dont 174 prenaient du

vérapamil. Après ajustement sur de nombreux facteurs, les résultats montrent que les 1484

patients (29,6%) qui prenaient des inhibiteurs des canaux calciques présentaient une glycémie

inférieure de 5 mg/dL par rapport à ceux qui ne prenaient pas cette classe de médicaments. De

plus, les diabétiques sous vérapamil avaient une glycémie inférieure d’environ 10 mg/dL par

rapport aux patients qui n’utilisaient pas d’inhibiteurs de calcium.

La différence était encore plus flagrante chez les patients diabétiques sous insuline plus

vérapamil en combinaison avec un traitement antidiabétique oral puisque ces derniers avaient

des glycémies inférieures de 24 mg/dL par rapport à leurs pairs sans vérapamil.

Alors que les utilisateurs de vérapamil qui prenaient uniquement de l’insuline pour gérer

leur diabète avaient des glycémies abaissées de 37 mg/dL par rapport à ceux qui ne prenaient

pas de vérapamil. L’essai sur le vérapamil en tant qu’antidiabétique oral inclura 52 patients âgés

de 19 à 45 ans dans les trois mois suivant le diagnostic de diabète de type 1. Ils seront divisés

entre un groupe recevant du vérapamil et un autre un placebo, pendant un an. Tous seront

traités par une pompe à insuline reliée à un système de mesure glycémique en continu (CGM).

Ces essais ont débuté en 2015 chez les souris et en mars 2016 pour l’homme, l’étude est

encore en cours, nous aurons bientôt la fin des résultats chez l’homme.

http://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/articleS0168-8227(16)00070-X/fulltext

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%