ABB teste actuellement un nouveau transformateur de traction

11PETiT . . . mais puissant 11

PETiT . . .

mais puissant

ABB teste actuellement un nouveau transformateur de traction

MAX CLAESSENS, DRAŽEN DUJIC, FRANCISCO CANALES,

JUERGEN K. STEINKE, PHILIPPE STEFANUTTI, CHRISTIAN

VETTERLI – L’innovation technologique est souvent affaire

de taille. En témoignent de nombreux domaines où la masse

et le volume ont un impact direct sur la productivité et où

d’importants efforts de recherche sont consentis pour

gagner en compacité et en légèreté. Or, jusqu’à présent,

certains équipements faisaient de la résistance, notamment

les transformateurs de puissance dont la taille minimale

obéit avant tout aux lois de la physique : le circuit magné-

tique doit en effet être dimensionné pour supporter le

champ magnétique. Le marché ferroviaire impose des

exigences particulières au transformateur de traction :

il faut, d’une part, libérer de la place au profit des voyageurs

et, d’autre part, limiter la charge admissible par essieu tout

comme l’énergie nécessaire à l’accélération du train. Par

chance, la physique offre ici une piste pour alléger et réduire

de volume les transformateurs de traction. En effet, plus la

fréquence augmente, plus la taille du circuit magnétique

diminue ; ce principe vaut aussi pour les appareils de faible

puissance comme les chargeurs d’ordinateurs portables.

Pour autant, l’appliquer à un matériel aussi volumineux et

lourd que le transformateur de traction n’est pas qu’une

question d’échelle ! ABB a relevé le défi et développé un

prototype à électronique de puissance testé sur une

locomotive.

12 revue ABB 1|12

La multiplicité des systèmes d’électrifica-

tion du réseau ferré européen, héritage

de l’histoire, est souvent le reflet de ce

qui se faisait de mieux au début de l’élec-

trification d’un pays ou d’une région

➔1.

À bord des trains traditionnels tirés par

une locomotive, un transformateur lourd

n’est pas forcément pénalisant car il

contribue à l’adhérence des roues sur

les rails. L’effort de traction maximal

que la locomotive peut produire sans

perte d’adhérence est limité par sa

masse. Or, pour

les lignes de voya-

geurs, la tendance

est aujourd’hui aux

automotrices où la

chaîne de traction

n’est plus regrou-

pée dans la loco-

motive, mais répar-

tie sur toute la lon-

gueur du train,

dans les rames de

passagers. Face au

nombre croissant

d’essieux motori-

sés, l’adhérence n’est plus un facteur qui

limite l’accélération du train ; par contre,

la masse et la taille du transformateur

demeurent une contrainte majeure pour

les concepteurs de trains.

Le train idéal combinerait la légèreté et la

compacité des équipements des engins

ferroviaires alimentés en continu aux

faibles pertes de transport du train ali-

menté en haute tension alternative. En

d’autres termes, le transformateur se

voit imposer une cure d’amincissement !

L

es premières lignes ferroviaires

électrifiées étaient principale-

ment réalisées en tension conti-

nue. À l’époque, cette tension

ne pouvant être abaissée par du matériel

embarqué, les trains étaient alimentés

par les sous-stations en basse tension

(750 V à 3000 V) directement fournie aux

moteurs de traction. Or, à ce niveau de

tension, les pertes dans le conducteur

aérien sont élevées.

Ultérieurement, l’électrification alterna-

tive monophasée à des tensions supé-

rieures (15 kV/16,7 Hz et 25 kV/50 Hz)

fut introduite, réduisant les pertes de

transport mais imposant l’installation, à

bord des trains, de transformateurs

lourds et volumineux.

Or, nous l’avons dit, sa taille et son poids

obéissent aux lois de la physique : plus la

fréquence est basse, plus le transforma-

teur est volumineux. En augmentant la

fréquence, on gagnerait à la fois du

poids et de l’espace. Tel fut le raisonne-

ment suivi par l’équipe de projet ABB du

transformateur de traction à électronique

de puissance PETT (Power-Electronic

Traction Transformer).

Le PETT à la loupe

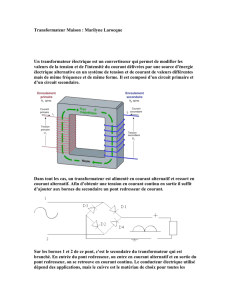

La chaîne de conversion de puissance

de la plupart des trains modernes ali-

mentés en alternatif est illustrée en

➔2.

Le courant alternatif capté de la caté-

naire (conducteur aérien) circule dans les

enroulements primaires d’un transforma-

teur basse fréquence pour atteindre les

rails, le retour du courant s’effectuant

par ces derniers. La tension réduite dis-

ponible au niveau des enroulements

secondaires du transformateur alimente

un hacheur réseau quatre quadrants

(4Q) qui la convertit en tension de bus

continu. Enfin, un onduleur convertit

cette dernière en courant alternatif de

fréquence et de tension variables pour

les moteurs de traction. Les auxiliaires

peuvent également être alimentés par le

bus continu.

Pour utiliser un transformateur moyenne

fréquence, un convertisseur doit être

placé en amont du transformateur

➔3.

Les gros transformateurs étant

en majorité destinés à des

applications stationnaires, la

traction ferroviaire est proba-

blement la première application

à tirer profit de la réduction de

masse des trans forma teurs.

Photo p. 11

Locomotive de manœuvre Ee 933 des Chemins

de fers fédéraux suisses (CFF), qui embarque le

démonstrateur PETT d’ABB.

Non électrifiés

750 V CC

1 kV CC

3 kV CC

15 kV/16,7 Hz CA

25 kV/50 Hz CA

1 Électrification des réseaux ferroviaires européens

13PETiT . . . mais puissant

série une cascade de modules convertis-

seurs côté haute tension dont les sorties

sont connectées en parallèle côté conti-

nu ➔4. Cette topologie donne une solu-

tion évolutive et permet une redondance

M parmi N.

La tension alternative fournie par la caté-

naire est filtrée par une inductance avant

d’alimenter le premier module convertis-

seur. Chaque module se compose d’un

bloc redresseur actif AFE (Active Front

End) et d’un bloc convertisseur continu-

continu ➔5. Le bloc AFE est essentielle-

ment un pont en H qui régule la charge

des condensateurs du bus continu et

autorise également la régulation active

du facteur de puissance.

Convertisseurs en cascade

Cette topologie en cascade permet de

plus la commutation indépendante de

chaque module et, donc, des commandes

imbriquées des ponts en H.

Si elles sont uniformément imbriquées

(décalées de 360 °/N, N désignant le

nombre de niveaux), le côté réseau du

convertisseur perçoit une fréquence de

commutation apparente (équivalente)

2N fois supérieures aux fréquences de

commutation réelles de chacun des ponts

en H. Cette fréquence de commutation

apparente élevée (combinée au plus

grand nombre de niveaux intermédiaires

de tension) donne une distorsion harmo-

nique inférieure à celle des convertis-

seurs de traction traditionnels, réduisant

les besoins de filtrage en entrée. Des

exemples de formes d’onde sont repro-

duits en ➔6.

Côté secondaire de ce dernier, un redres-

seur alimente le bus continu.

Cette topologie pose un défi majeur :

l’installation obligatoire d’un convertis-

seur côté haute tension. La génération

actuelle de composants semi-conduc-

teurs ne pouvant bloquer les tensions

utilisées en électrification ferroviaire alter-

native, un montage en série s’impose.

Plutôt que de raccorder en série un très

grand nombre de semi-conducteurs

pour former des valves, ABB a monté en

La multiplicité des

systèmes d’électri-

fication du réseau

ferré européen,

héritage de l’his-

toire, est souvent

le reflet de ce qui

se faisait de mieux

au début de l’élec-

trification d’un

pays ou d’une

région.

Caténaire 15 kV/16,7 Hz - 25 kV/50 Hz CA

Rail (masse)

Transformateur

principal basse

fréquence

1

Convertisseur

principal

Bus continu

Moteur

de traction

M

2 Chaîne de conversion d’un train moderne alimenté en CA

3

3

3 Chaîne de conversion à transformateur moyenne fréquence

Caténaire 15 kV/16,7 Hz - 25 kV/50 Hz CA

Rail (masse)

Transformateur

moyenne

fréquence

1

Bus continu HT Bus continu BT

Moteur

de traction

M

3

3

14 revue ABB 1|12

Transformateurs moyenne fréquence

Ces transformateurs jouent un triple

rôle. Primo, ils assurent l’isolement gal-

vanique entre la haute tension alter-

native du réseau et la basse tension de

la charge. Secundo, ils adaptent la

tension continue de 1,5 kV de la charge

au niveau intermédiaire de la tension

de 3,6 kV du bus continu. Tertio, ils

aident les modules de transistors IGBT

des circuits résonants LLC (cf. infra)

à fonctionner en régime de commuta-

tion douce. La réduction de taille accen-

tuant le problème de la rigidité élec-

trique, cet aspect demande une étude

approfondie.

Les neufs transformateurs du démons-

trateur PETT sont logés dans la même

cuve à huile, tout comme l’inductance

réseau et le chargeur de démarrage

➔7.

Le transformateur

de traction utilise

la plate-forme

de commande

AC 800PEC d’ABB

pour applications

lentes et rapides.

4 Montage en série d’une cascade de modules convertisseurs côté primaire et sorties

raccordées en parallèle côté secondaire

Rail

Caténaire

Module 2

Module 1

Module N

5 Chaque module se compose d’un bloc redresseur actif (AFE) et d’un bloc convertisseur CC/CC.

CA/CC

IGBT 6,5 kV/400 A

S1 S5 S7

Cr Lm

TR

Lr

SC

S2 S6 S8

S3

S4

C2 C4

C1 C3

CC/CC

IGBT 3,3 kV/800 A

15PETiT . . . mais puissant

Régime de commutation du circuit

LLC

Chacun des neufs transformateurs

moyenne fréquence fait partie du conver-

tisseur CC/CC associé

➔4. En utilisant

les inductances parasites et de magnéti-

sation des transformateurs ainsi que les

condensateurs du circuit externe, on

crée un circuit LLC résonant (Lr, Lm

et Cr en ➔5) aux avantages suivants :

– Large plage de régulation de sortie ;

– Réduction des pertes de commuta-

tion côté primaire par la commutation

à tension nulle sur la plage complète

de la charge ;

– Faible courant de blocage commandé

par conception (commutation à

courant quasi nul) ;

– Faible contrainte de tension et

commutation à courant nul sur le

redresseur à diodes côté secondaire ;

– Fonctionnement indépendant de la

charge à la fréquence de résonance.

Un circuit LLC étant basé sur l’effet de

résonance, les variations de la fréquence

de commutation peuvent servir à réguler

la tension de sortie. La version actuelle du

PETT n’utilise toutefois pas cette possi-

bilité ; le convertisseur CC/CC résonant

du circuit LLC fonctionne en boucle

ouverte avec une fréquence de commu-

tation fixe de 1,75 kHz, inférieure à la

fréquence de résonance.

Plate-forme de commande

AC 800PEC

La plate-forme de commande devait

remplir les conditions suivantes :

– Maintien d’un courant d’entrée

sinusoïdal ;

– Facteur de puissance quasi unitaire ;

La compacité du

PETT permet de

le monter sous

la caisse ou en

toiture, libérant un

maximum d’espace

pour les passagers

et réduisant la

consommation

énergétique des

trains.

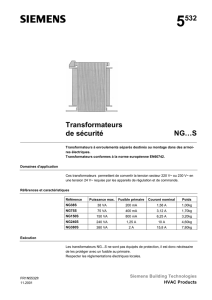

6 Formes d’onde mesurées du transformateur PETT

Formes d’onde mesurées avec le démonstrateur PETT fournissant 900 kW (a, b),

500 kW (c, d) et 100 kW (e, f) au moteur de traction CC.

iTr_HV : Courant primaire transformateur

iTr_LV : Courant secondaire transformateur

uS6_ce : Tension collecteur-émetteur

de l’IGBT S6 de ➔5.

uline : Tension réseau

iline : Courant réseau

uload : Tension de charge

-1250

0

1250

(V)

-50

0

50

(A)

0,0500,15 0,20,1

c) Time (s)

1000

2000

3000

(V)

-200

0

200

(A)

0,200,6 1,00,4

b) Temps (ms)

1000

2000

3000

(V)

-100

0

100

(A)

0,200,6 1,00,4

d) Temps (ms)

1000

2000

3000

(V)

-20

0

20

(A)

0,200,6 1,00,4

f) Temps (ms)

-1250

0

1250

(V)

-15

0

15

(A)

0,0500,15 0,20,1

e) Temps (s)

-1250

0

1250

(V)

-100

0

100

(A)

0,0500,15 0,20,1

a) Temps (s)

a

c

e

b

d

f

6

6

7

7

1

/

7

100%