Le dépistage de la rétinopathie diabétique

Technique

Le dépistage de la rétinopathie diabétique

The diagnosis of diabetic retinopathy

Amélie Lecleire-Collet, Ali Erginay, Pascale Massin

Service d’ophtalmologie, AP-HP, Hôpital Lariboisière, Paris, France

La rétinopathie diabétique (RD) est une manifestation de la microan-

giopathie diabétique. Elle est consécutive à deux processus patholo-

giques : l’hyperperméabilité de la paroi des capillaires rétiniens,

source d’œdème rétinien et l’occlusion des capillaires rétiniens,

responsable d’ischémie rétinienne. Lorsque l’ischémie rétinienne est étendue,

une prolifération réactionnelle de néovaisseaux se produit à la surface de la

rétine, puis dans le vitré (RD proliférante) [1,2]. Ceux-ci peuvent se compliquer

d’hémorragie intravitréenne, de décollement de rétine tractionnel ou de glau-

come néovasculaire et entraîner une baisse de vision très sévère. Les phénomè-

nes œdémateux prédominent dans la région centrale de la rétine, la macula,

conduisant à l’œdème maculaire, principale cause de malvoyance au cours de

la RD [2].

La RD reste une cause importante de malvoyance et la première cause de cécité

chez les sujets de moins de 60 ans, dans l’ensemble des pays industrialisés [1,2].

Après 20 ans d’évolution du diabète, plus de 90 % des diabétiques de type 1 et

plus de 60 % des diabétiques de type 2 ont une RD [2]. Dans l’étude « Échan-

tillon national représentatif des personnes diabétiques (ENTRED) », la préva-

lence de la RD, d’après les déclarations des médecins traitants, est de 9,9 % chez

les patients diabétiques mais est certainement sous-estimée du fait d’un taux de

dépistage de la RD inférieur à 50 % ; 3,4 % des patients interrogés déclaraient

avoir perdu la vue d’un œil, et 14,5 % avoir été traités au laser pour une RD [3].

Cette évolution handicapante est due à la prise en charge souvent trop tardive de

cette affection. En effet, la RD est une affection silencieuse pendant de nom-

breuses années : elle ne devient symptomatique qu’au stade des complications.

Seul un examen effectué régulièrement peut permettre de la diagnostiquer

précocement et de la traiter. La cécité et la malvoyance liées à la RD sont, en

effet, en grande partie évitables grâce au traitement par laser, dont l’efficacité a

été depuis longtemps démontrée par des études randomisées : la DRS (Diabetic

Retinopathy Study) a montré que le traitement par laser permettait de réduire

d’au moins 50 % le risque de baisse visuelle sévère des yeux présentant une RD

proliférante sévère, et d’obtenir la régression de la néovascularisation préréti-

nienne dans au moins 90 % des cas [4]. Enfin, l’ETDRS a démontré que le

traitement par laser focal de l’œdème maculaire permettait de ralentir la baisse

visuelle [5].

Tirés à part :

A. Lecleire-Collet

Sang Thrombose Vaisseaux 2008 ;

20, n° 8 : 431-4

STV, vol. 20, n° 8, octobre 2008 431

doi: 10.1684/stv.2008.0323

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Recommandations pour le dépistage

de la RD et état des lieux en France

Afin de faire reculer la malvoyance et la cécité liée à la RD,

des stratégies de dépistage de la RD ont été définies, et un

examen du fond d’œil annuel pour tout patient diabétique

est préconisé, depuis le début des années 1990 [6], par un

grand nombre de pays. En France, il est recommandé par

l’Association de langue française pour l’étude du diabète et

des maladies métaboliques (Alfédiam) [7] depuis 1996,

l’Agence nationale pour l’accréditation et l’évaluation en

santé (Anaes) [8] depuis 1999 et récemment par la Haute

Autorité de Santé (HAS) (2007) [9].

Cependant, il n’est pas encore réalisé chez tous les patients

diabétiques. En effet, les enquêtes de la Caisse nationale

d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et

l’étude ENTRED ont montré que moins de 50 % des pa-

tients diabétiques inclus dans ces études avaient consulté un

ophtalmologiste durant l’année précédente [3,10]. Les cau-

ses de l’absence de dépistage sont multiples, principale-

ment un manque d’information des patients, une sensibili-

sation insuffisante des médecins, la négligence des

personnes à risque et la précarité [3]. La diminution à venir

du nombre des ophtalmologistes, déjà réelle dans certaines

régions, s’ajoute à ces difficultés. C’est pourquoi, une diver-

sification des modalités de dépistage a semblé indispensa-

ble pour combattre les différents obstacles au dépistage

annuel.

Examens actuels permettant le dépistage

(et le diagnostic) de la RD

Il existe actuellement deux examens permettant le dépis-

tage de la RD : l’examen du fond d’œil par ophtalmoscopie

indirecte à la lampe à fente avec dilatation pupillaire (tradi-

tionnel « fond d’œil ») et le dépistage par les photographies

du fond d’œil (rétinographie) avec ou sans dilatation pupil-

laire.

Pour ces deux examens, l’interprétation repose sur les clas-

sifications connues et validées de la RD [9,11].

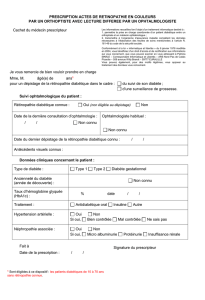

Ophtalmoscopie indirecte à la lampe à fente avec

dilatation pupillaire

Cet acte (figure 1A) est réalisé par l’ophtalmologiste, en

présence du patient, après dilatation pupillaire. Il a l’avan-

tage d’être précédé d’un examen ophtalmologique complet.

Néanmoins, il a l’inconvénient d’être long, sa sensibilité

pour détecter toute forme de RD ou une forme sévère de RD

est inférieure à 80 %, sauf lorsqu’il est réalisé par un

ophtalmologiste spécialisé en pathologie rétinienne, mais

sa spécificité est excellente, de l’ordre de 99 % [9]. Enfin, il

ne permet pas la réalisation d’un contrôle qualité, du fait de

l’absence de documentation.

Photographies du fond d’œil,

avec ou sans dilatation pupillaire

L’avantage majeur de cet acte (figure 1B)

est sa bonne

sensibilité pour détecter la RD, supérieure à celle de l’examen

du fond d’œil [9]

.

Récemment, la conférence européenne de

Liverpool sur le dépistage de la RD l’a désignée comme la

méthode de référence pour le dépistage de la RD [9]

.

Les autres avantages sont que l’acte peut être réalisé sans

mydriase (augmentant ainsi son acceptabilité), qu’il auto-

rise un contrôle qualité et que l’interprétation des photogra-

phies peut être différée dans le temps et/ou l’espace. Enfin,

A

B

Figure 1.Examens actuels permettant le dépistage de la rétinopa-

thie diabétique.

A) Examen du fond d’œil par ophtalmoscopie indirecte à la lampe

à fente réalisé après dilatation pupillaire lors d’une consultation

avec un ophtalmologiste (traditionnel « fond d’œil ») ; B) Prise de

photographies de la rétine à l’aide d’un rétinographe non mydria-

tique.

STV, vol. 20, n° 8, octobre 2008

432

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

il s’agit d’un acte rapide, qui peut être réalisé par un

technicien non médecin.

L’inconvénient de la photographie du fond d’œil est l’inin-

terprétabilité des clichés chez certains patients, due à l’in-

suffisance de dilatation naturelle de la pupille, fréquente

chez les diabétiques et à la cataracte [9]. En cas de mauvaise

qualité des clichés pris sans dilatation pupillaire, une dilata-

tion de la pupille, sous responsabilité médicale, permet

dans certains cas d’obtenir des clichés interprétables, en

utilisant le même appareil.

L’acte de photographie du fond d’œil est réalisé grâce à un

appareil appelé indifféremment « rétinographe » ou « réti-

nographe non mydriatique ».

La photographie du fond d’œil peut être réalisée par des

techniciens non médecins (infirmiers[es], optométristes,

orthoptistes), l’important étant qu’ils aient été formés et

qu’ils fassent l’objet d’une évaluation régulière. Deux pho-

tographies sont suffisantes pour le dépistage de la RD :

l’une centrée sur la macula, l’autre centrée sur la papille

(figures 2 et 3).

L’interprétation des photographies par l’ophtalmologiste

peut se faire en présence du patient, mais également à

distance grâce à la télétransmission des photographies,

envoyées sous format numérique. Tout récemment (2007),

la HAS a validé à la fois l’acte d’interprétation différée des

photographies par un ophtalmologiste et l’acte de prise de

photographie par un infirmier ou un orthoptiste [9].

Les photographies sont interprétées selon une classification

spécialement conçue pour le dépistage de la RD par les

photographies du fond d’œil (figures 2 et 3) [11].

Seuls les patients diabétiques ne présentant pas de RD ou

ceux présentant une RD non proliférante minime sont

concernés par le dépistage par photographies du fond d’œil.

Les patients présentant un stade de RD non proliférante

modérée ou plus grave ou de maculopathie diabétique

confirmée devront être vus en consultation par un ophtal-

mologiste, pour un examen plus complet de la rétine et un

éventuel traitement [9].

Cette stratégie de dépistage peut être réalisée à l’hôpital ou

en clinique (coopération entre service de diabétologie et

d’ophtalmologie...) ou en ville, dans le cadre de « réseaux

diabète » de médecins libéraux, dans des centres de santé,

des sites mobiles, etc.

Le but de cette nouvelle technique de dépistage est ainsi

d’augmenter la proportion de patients dépistés avec un

examen de dépistage de qualité.

Fréquence du dépistage

Chez l’adulte diabétique de type 1, le dépistage sera annuel,

en commençant 3 ans après le diagnostic du diabète [12].

Chez l’enfant diabétique de type 1, il sera également an-

nuel, à partir de l’âge de 10 ans [13]. Chez les adolescents et

les adultes jeunes, un dépistage tous les3à6mois est

nécessaire quand le diabète est mal équilibré (tableau I).

Chez le diabétique de type 2, le début de la maladie est

souvent inconnu, et l’examen ophtalmologique initial peut

déjà découvrir une RD plus ou moins évoluée (dans 20 %

des cas). Ainsi, chez le patient diabétique de type 2, le

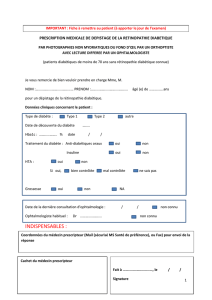

A

B

Figure 2.Photographies non mydriatiques de dépistage.

Photographies de la rétine centrée sur la macula (partie centrale

de la rétine) (A), et centrée sur la papille (partie nasale de la rétine)

(B) mettant en évidence une rétinopathie diabétique non prolifé-

rante modérée, selon la classification de dépistage.

STV, vol. 20, n° 8, octobre 2008 433

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

dépistage de la RD sera annuel, dès le diagnostic du dia-

bète [14]. En cas de grossesse, un dépistage trimestriel est

nécessaire.

Enfin, en dehors du dépistage, en présence d’une RD non

proliférante modérée ou d’un stade plus grave et/ou d’un

œdème maculaire, le suivi ophtalmologique – acuité vi-

suelle, examen à la lampe à fente, prise de la tension

oculaire, examen du fond d’œil, photographies du fond

d’œil (6 à 9 photographies), examen par tomographie à

cohérence optique (OCT), angiographie rétinienne à la

fluorescéine... – sera fonction de la gravité de la RD (tous

les4à6mois, voire plus fréquemment...) et du traitement

institué (panphotocoagulation rétinienne, photocoagula-

tion maculaire, injection intravitréenne, chirurgie vitréoré-

tinienne...). ■

Références

1. Sinclair SH. Diabetic retinopathy: the unmet needs for screening and a

review of potential solutions. Expert Rev Med Devices 2006 ; 3 : 301-13.

2. Frank RN. Diabetic retinopathy. NEnglJMed2004 ; 350 : 48-58.

3. Fagot-Campagna A, Fosse S, Weill A, et al. Rétinopathie et neuropa-

thie périphérique liées au diabète en France métropolitaine : dépistage,

prévalence et prise en charge médicale, étude ENTRED 2001. Bull Epide-

miol Hebdo 2005 ; 12-13 : 48-50.

4. The Diabetic Retinopathy Study Group. Photocoagulation treatment of

proliferative diabetic retinopathy: the second report of Diabetic Retinopa-

thy Study findings. Ophthalmology 1978 ; 85 : 82-106.

5. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Photo-

coagulation for diabetic macular edema. ETDRS Report number 1. Arch

Opthalmol 1985 ; 103 : 1796-806.

6. La déclaration de Saint-Vincent. Diabet Metab 1992 ; 18 : 334.

7. Association de langue française pour l’étude du diabète et des maladies

métaboliques. Recommandations pour le dépistage et la surveillance de

la rétinopathie diabétique. Paris : Alfédiam, 1996.

8. Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. Suivi du

patient diabétique de type 2 à l’exclusion du suivi des complications.

Recommandations pour la pratique clinique. Paris : Anaes, 1999.

9. Haute Autorité de santé. Rapport rétinographie juillet 2007. Interpréta-

tion des photographies du fond d’œil, suite à une rétinographie avec ou

sans mydriase.

10. Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, Direc-

tion du service médical, Département soins de ville/mission statistique.

Programme de santé publique sur la prise en charge du diabète de type

2. Evolution de la prise en charge des diabétiques non insulinotraités

entre 1998 et 2000. Paris : CNAMTS, 2002.

11. Lecleire-Collet A, Erginay A, Angioi-Duprez K, et al. Classification

simplifiée de la rétinopathie diabétique adaptée au dépistage par photogra-

phies du fond d’œil. J Fr Ophtalmol 2007 ; 30 : 674-87.

12. Haute Autorité de santé. Rapport juillet 2007. Diabète de type 1 de

l’adulte.

13. Haute Autorité de santé. Rapport juillet 2007. Diabète de type 1 de

l’enfant et de l’adolescent.

14. Haute Autorité de santé. Rapport juillet 2007. Diabète de type 2.

Figure 3.Photographie non mydriatique de dépistage.

Photographie de la rétine centrée sur la macula mettant en

évidence une maculopathie diabétique, selon la classification de

dépistage.

Tableau I.Dépistage de la rétinopathie diabétique

Diabète de type 1

•Photographies du fond d’œil (FO) de dépistage (ou examen du

FO ± photographies du FO) 3 ans après le début du diabète

• Photographies du FO de dépistage (ou examen du

FO ± photographies du FO) annuel

Diabète de type 2

• Photographies du FO de dépistage (ou examen du

FO ± photographies du FO) dès la découverte du diabète

• Photographies du FO de dépistage (ou examen du

FO ± photographies du FO) annuel

Circonstances particulières justifiant une surveillance

ophtalmologique rapprochée

• Jeunes diabétiques de type 1 : dépistage à l’âge de 10 ans,

puis surveillance renforcée entre 16 et 18 ans

• Grossesse : dépistage avant ou au début de la grossesse

– En l’absence de rétinopathie diabétique : surveillance

trimestrielle et en post-partum

– En présence d’une rétinopathie diabétique (même minime) :

surveillance mensuelle

• Normalisation rapide de la glycémie

• Chirurgie de la cataracte

• Décompensation tensionnelle ou rénale

STV, vol. 20, n° 8, octobre 2008

434

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

1

/

4

100%