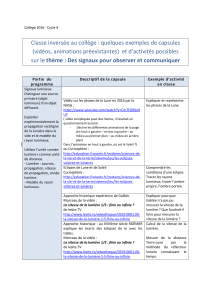

CH I Propagation de la lumière

date : ……………………………………………

Vanden Abeele Physique 3°

CH I Propagation de la lumière

1

L'œil nous permet de voir les êtres et les objets qui nous entourent :

on dit que l'œil perçoit la lumière provenant de ces objets.

Cette sensation lumineuse présente des aspects divers : les objets apparaissent plus ou moins lumineux, leurs

couleurs sont diverses et leurs contours plus ou moins nets. Ceci est dû aux nombreuses propriétés de la lumière.

L'optique est la branche de la physique qui étudie les phénomènes lumineux.

I. Les sources de lumière

Les deux sortes de corps lumineux

La nuit ou dans une pièce totalement fermée, nous n'apercevons rien de ce qui nous entoure; nous

sommes dans l'obscurité : il y a absence de lumière.

En allumant une lampe à incandescence, nous voyons aussitôt cette lampe, mais aussi les objets qui

l'entourent; la lampe et ces objets sont devenus lumineux et nos yeux en reçoivent de la lumière.

Tout corps qui émet de la lumière est une source lumineuse.

Il existe deux types de sources :

1. LES SOURCES PRIMAIRES = les objets lumineux par eux-mêmes, qui produisent

effectivement la lumière

matières incandescentes :

une coulée de lave ou de métal en fusion

le filament d’une ampoule électrique

la flamme d’une allumette

les étoiles, dont le soleil.

Corps phosphorescents :

les cadrans de certaines montres

certains instruments du tableau de bord des voitures

divers organismes vivants : les vers luisants, noctiluques (animalcules marins pouvant

provoquer la phosphorescence de la mer lors des nuits chaudes)

Décharges électriques dans les gaz

les étincelles électriques

les éclairs d’orage

les enseignes au néon

Fluorescence : les tubes fluorescents

Vocabulaire :

incandescence :

phosphorescence :

fluorescence :

2. LES SOURCES SECONDAIRES =les objets éclairés qui renvoient une partie de la lumière qu'ils

reçoivent d'une autre source.

La Lune et les planètes ( qui renvoient la lumière)

les catadioptres ( ex : le triangle de danger des voitures)

les lignes blanches qui balisent nos routes

INTRODUCTION

Propagation de la lumière date : ……………………………………………

Vanden Abeele Physique 3°

2

Dimensions des sources lumineuses

Sources ponctuelles :

Celles-ci nous apparaissent suffisamment petites pour que leurs dimensions puissent être

négligées par rapport aux distances considérées ; elles peuvent donc être assimilées à des

points lumineux.

Sources étendues :

Celles-ci ont des dimensions non négligeables par rapport aux dimensions envisagées, elles

peuvent être considérées comme un ensemble de sources ponctuelles.

II. Les récepteurs de lumière

On appelle récepteur de lumière un corps sensible à la lumière.

Les principaux récepteurs sont l’œil, les cellules photoélectriques, photovoltaïques.

III. Objets transparents, translucides ou opaque ?

Certains corps se laissent traverser par la lumière, et on peut distinguer nettement

les objets à travers eux :

on les appelle des corps transparents

Certains corps se laissent traverser par la lumière, mais on ne peut pas distinguer

nettement les objets à travers eux :

on les appelle des corps translucides

Certains corps ne se laissent pas traverser par la lumière :

on les appelle des corps opaques

Remarque :

Ces qualificatifs ont une valeur relative ; il faut considérer la nature de la substance,

l’épaisseur et la couleur de la lumière utilisée.

ex : l’eau , les chemises plastiques, qui deviennent translucides et mêmes opaques si

l’épaisseur augmente.

Cas particulier :

Le vide est un milieu transparent. C’est ainsi que la lumière solaire peut nous

atteindre bien qu’elle traverse certaines régions de l’espace pratiquement vides de

matière.

Propagation de la lumière date : ……………………………………………

Vanden Abeele Physique 3°

3

IV. Comment la lumière se propage-t-elle ?

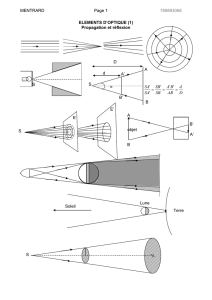

Propagation rectiligne de la lumière :

Si on allume une lampe de poche dans un local obscur, le chemin

suivi par la lumière peut être rendu visible si elle rencontre sur son

chemin de petits obstacles (fines poussières).

Les physiciens admettent que

la lumière provenant d’un point lumineux se

propage suivant des lignes droites issues de ce point.

Une telle droite est appelée rayon lumineux.

Ces rayons lumineux n’existent pas réellement, c’est un moyen

de représentation commode.

Remarque : le sens de propagation de la lumière.

La lumière émise par la source se propage à partir de cette source pour atteindre les divers récepteurs

de lumière ; ce sens de propagation est indiqué par une flèche sur la droite représentant le rayon.

Faisceaux lumineux :

Un ensemble de rayons lumineux s’appelle un faisceau lumineux.

Types de faisceaux :

faisceau de rayons divergents

faisceau de rayons convergents

faisceau de rayons parallèles

Vitesse de propagation de la lumière :

Dans l’air et dans le vide, la vitesse de propagation de la lumière est voisine de

300 000

s

km

. Ainsi, la lumière du soleil met environ 8 min et 20 s pour nous parvenir.

( dTerre- Soleil=150 000 000 km). Une année-lumière est la distance parcourue par la

lumière pendant un an. Voir Texte 1

Propagation de la lumière date : ……………………………………………

Vanden Abeele Physique 3°

4

Texte 1 : La vitesse de propagation de la lumière

L'observation à distance d'un charpentier tapant sur un clou nous apprend que le son met un temps appréciable pour

parvenir de la source sonore à l'observateur. Si l'ouvrier met une amorce entre le marteau et le clou, il y a émission

simultanée d'un signal lumineux et d'un signal sonore. Les arrivées à l'observateur de ces deux signaux sont décalées

dans le temps. Galilée le premier essaya d'évaluer la durée de propagation d'un signal lumineux; il n'y réussit pas : la

durée est trop brève.

Pourtant la lumière ne se propage pas instantanément de la source qui l'émet jusqu'au récepteur, mais cette vitesse de

propagation est considérable et de plus elle dépend du milieu traversé. L'astronome Rômer* fut le premier en 1676 à

montrer que la vitesse de la lumière a une valeur finie. Dans le vide intersidéral comme dans l'air elle est voisine de

300000 km/s; notons que l'avion commercial le plus rapide ne parcourt que 600 mètres en une seconde. La lumière

met 8 minutes pour nous parvenir du Soleil et 4 années pour venir de l'étoile la plus proche (Proxima du Centaure). Les

plus grands télescopes reçoivent la lumière de galaxies qui ont émis cette lumière il y a 2 milliards d'années.

Les signaux radars se propagent avec la même vitesse : un écho radar met 2,6 secondes pour revenir sur la Terre après

s'être réfléchi sur la Lune.

Olaùs Rômer (1644-1710), astronome danois, trouva en 1676 pour la vitesse de la lumière (214000

km/s) une valeur un peu différente, essentiellement à cause d'une mauvaise estimation de la distance Terre-

Soleil. Ce résultat constitue quand même une performance remarquable pour l'époque.

Texte 2 : Stonehenge

Un peu d'histoire : les observatoires sans lunette ni télescope

L'utilisation des visées optiques en astronomie remonte aux

débuts de l'âge du bronze. Entre 1 900 et 1 600 avant Jésus-

Christ fut érigé à Stonehenge, au sud de l'Angleterre, un

ensemble d'énormes pierres dont la plus grande a une masse de

50 tonnes (fig. 19). L'alignement de certaines avec l'œil donne

à l'observateur les directions du lever et du coucher du Soleil et

de la Lune aux solstices d'été et d'hiver. Cet observatoire permit

sans doute d'établir un calendrier très précis pour l'agriculture

mais aussi pour les cérémonies religieuses.

On attribue au Grec Hipparque l'invention vers 150 avant Jésus-Christ de l'astrolabe qui permit de dresser des tables

astronomiques encore en usage au 15e siècle. L'instrument fut perfectionné par les Arabes et servit à la navigation

jusqu'à l'invention du sextant, autre appareil de visée.

Mais les visées à l'aide d'instruments aussi simples restaient assez grossières; pour obtenir une meilleure précision il

fallait construire des instruments plus grands. C'est la conclusion à laquelle aboutit l'astronome danois Tycho-Brahé

(1546-1601). Grâce à la générosité du .roi Frédéric II de Danemark, Tycho-Brahé fit construire en 1576 dans l'île de

Hveen un magnifique observatoire qui faisait l'admiration des savants du monde entier. Il porta à un très haut degré de

précision les mesures «à l'œil nu» et corrigea les tables astronomiques. Les travaux de ce remarquable expérimentateur

permirent à son élève Kepler ( 1571-1630) de faire faire un progrès décisif à l'astronomie en établissant les lois régissant

les mouvements des planètes. La précision des mesures de Tycho-Brahé fut telle que Kepler dit un jour alors qu'il

cherchait à vérifier une hypothèse : «Mon maître Tycho-Brahé n'a pas pu se tromper d'un angle de 8 minutes. »

Les derniers observatoires sans lunette ni télescope furent sans doute ceux construits en Inde vers 1730 par le maharadja

de Jaïpur qui voulait, en augmentant la dimension des observatoires, améliorer le calendrier hindou.

Propagation de la lumière date : ……………………………………………

Vanden Abeele Physique 3°

5

Applications :

1. Les visées :

2. La chambre noire :

Une boite percée à l’avant d’une petite ouverture et fermée à l’arrière par du papier

translucide.

Observation :

Si un objet lumineux est placé devant la boite, l’observateur placé derrière voit sur le papier translucide une

image

renversée,

géométriquement semblable à l’objet.

6

6

7

7

1

/

7

100%