LE DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

INTRODUCTION

Le cancer colorectal est une maladie fréquente et grave : en

France, plus de 37.000 nouveaux cas en 2005 et 17.000 décès

en 2003 [1]. Au Maroc, il n’existe pas actuellement de

programme de dépistage du cancer colorectal à large échelle

étant donné la relative faible prévalence de ce cancer par

rapport à d’autres cancers notamment le cancer du sein, du

col de l’utérus et du poumon qui constituent des priorités de

la santé publique.

Mais le cancer colorectal au Maroc mérite de faire l’objet

d’une réflexion de la part des professionnels de santé, car son

épidémiologie est en augmentation dans notre contexte du

fait du changement d’un certain nombre de facteurs

environnementaux, notamment du mode alimentaire. Ce cancer

pourrait constituer à moyen ou à long terme un problème de

santé publique. Selon les registres régionaux récemment

établis : 1) de Casablanca en 2004 : l’incidence du cancer

colorectal est de 5,3 nouveaux cas/100.000 habitants [2], et

2) de Rabat en 2005 : l’incidence du cancer du côlon est de

2,5 nouveaux cas/100.000 habitants et celle du rectum est de

3,3 nouveaux cas/100.000 habitants [3]. Ainsi au Maroc, le

cancer colorectal représente la troisième cause de mortalité

après les cancers du sein et du poumon [4].

Malgré des progrès importants dans sa prise en charge, la

guérison n’est obtenue que dans un cas sur deux [5, 6]. Pendant

longtemps, l’objectif a été un diagnostic précoce dès

l’apparition des premiers symptômes. Les études

épidémiologiques ont permis d’identifier des sujets à risque

élevé ou très élevé qui relèvent d’une stratégie de dépistage

individuel. Le problème est que moins d’un quart des cancers

colorectaux survient dans ce contexte [7]. Pour être efficace,

une politique de dépistage doit aussi concerner la population

à risque moyen.

GROUPES A RISQUE

Une meilleure connaissance de l’épidémiologie du cancer

colorectal permet non seulement de dégager des hypothèses

quant à l’identification des facteurs étiologiques, mais aussi

de reconnaître dans la population générale des groupes

présentant des niveaux de risques différents autorisant des

stratégies de prévention primaire ou secondaire adéquates.

Revue Marocaine du Cancer 2010 ; 4 : 7-12

7

LE DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

S. NADIR, H. SAATI, A. CHERKAOUI

Service d’Hépato-Gastro-Entérologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

Mise au Point

RESUME

Plusieurs études contrôlées indiquent que la réduction de la mortalité

par cancer colorectal est possible grâce au dépistage.

L’identification des sujets à risque très élevé (forme héréditaire) et

des sujets à haut risque a été réalisée par des études épidémiologiques.

Ainsi, la coloscopie de dépistage est recommandée chez les apparentés

au premier degré de sujets atteints d’un cancer colorectal ou d’un

adénome de plus de 1 cm de diamètre diagnostiqué avant 60 ans ou

65 ans, ou ayant au moins deux parents atteints, chez les sujets

atteint d’une colite inflammatoire étendue ou ayant un antécédent

personnel de cancer ou d’adénome.

Chez les sujets à risque moyen, le dépistage est réalisé par un test

de recherche d’un saignement occulte dans les selles.

D’autres méthodes de dépistage représentent une perspective d’avenir

tels que les tests immunologiques, la détection de l’ADN altéré dans

les selles et l’approche protéomique.

Mots clés : cancer colorectal, dépistage

Correspondance : Pr. S. NADIR.

Service d’Hépato-Gastro-

Entérologie, CHU Ibn Rochd,

Casablanca, Maroc. E-mail :

ABSTRACT

COLORECTAL CANCER SCREENING

Several controlled studies indicate that the reduction in mortality

from colorectal cancer through screening is possible.

The identification of subjects at high risk (hereditary) and a high-

risk subject was carried out by epidemiological studies. The

colonoscopy screening is recommended in first degree relatives of

patients with colorectal cancer or adenomas larger than 1 cm in

diameter diagnosed before age 60 or 65, or having at least two

affected relatives, in subjects suffering from extent inflammatory

bowel disease, or with a history of cancer or adenoma.

In patients at average risk, screening is done by a test for occult

blood in the stool.

Other screening methods represent a forward-looking such as

immunoassays, detection of altered DNA in stool and proteomics

approach.

Key words : colorectal cancer, screening

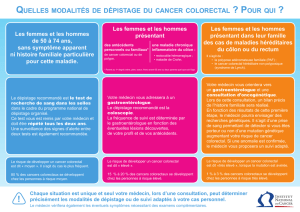

• Groupe à risque moyen

Ce groupe concerne des personnes asymptomatiques de 50

ans et plus, chez qui surviennent la plupart des cancers

colorectaux, le risque est estimé à 3,5%.

• Groupe à risque élevé

Dans cette catégorie, on retrouve les sujets ayant :

-Des antécédents personnels d’adénome de plus de 1 cm ou

de cancer colorectal. Le risque dans ce cas varie de 2,2 à

6,6%.

-Des antécédents familiaux (parents de premier degré) de

cancer colorectal ou d’adénome de plus de 1 cm. Le risque

varie de 6 à 10%.

-Une maladie inflammatoire chronique de l’intestin : maladie

de Crohn ou rectocolite hémorragique.

• Groupe à risque très élevé

Ce groupe correspond aux sujets ayant des antécédents de

polypose adénomateuse familiale ou de syndrome de cancer

colorectal héréditaire sans polypose (HNPCC) dit syndrome

de Lynch.

DEPISTAGE DANS LES GROUPES A RISQUE

TRES ELEVE

Les sujets du groupe à risque très élevé sont atteints de

maladies à transmission héréditaire, soit autosomale dominante

à forte pénétrance : polypose adénomateuse familiale (PAF),

HNPCC, soit récessive (polypose liée au gène MYH).

• Polypose adénomateuse familiale (PAF)

Cette maladie est caractérisée par le développement de plusieurs

dizaines ou centaines d’adénomes, tapissant toute la lumière

intestinale. Les progrès de la génétique moléculaire permettent

de rechercher chez un sujet atteint, avec son consentement,

la mutation constitutionnelle délétère qui siège sur le bras

long du chromosome 5 (gène APC). Lorsque la mutation est

caractérisée, la surveillance endoscopique est restreinte aux

sujets porteurs de la mutation délétère [8]. Lorsque la mutation

n’est pas identifiée, la détection se fait par recto-sigmoïdoscopie

souple annuelle depuis l’âge de 15 à 20 ans selon le siège de

la mutation [9] jusqu’à l’âge de 40 ans où l’expressivité de

la maladie est de 100%. La présence d’une polypose diffuse

est une indication de colectomie.

• Polypose liée au gène MYH

La polypose liée à une mutation du gène MYH est de

connaissance plus récente. La particularité de cette

prédisposition est sa transmission récessive. C’est-à-dire que

les sujets atteints ont reçu un allèle muté de chacun de leurs

parents et qu’un quart des enfants seront atteints. II faut y

penser devant une polypose sans PAF dans la famille. Leurs

descendants ne seront pas atteints sauf si leur conjoint est

aussi porteur d’une mutation du gène MYH. Par prudence,

un test génétique peut être proposé aux enfants.

• Cancer colorectal héréditaire sans polypose

Selon les études réalisées au niveau de populations non

sélectionnées, 2 à 3% des cancers colorectaux surviennent

dans le cadre de syndrome “Hereditary Non Polyposis

Colorectal Cancer (HNPCC)” ou syndrome de Lynch

actuellement [10, 11]. Le syndrome est maintenant défini par

les critères d’Amsterdam II [12] :

-Au moins trois sujets atteints de cancers du spectre HNPCC

(côlon-rectum, endomètre, ovaire, grêle, uretère ou cavités

excrétrices) dont un uni aux autres au premier degré.

- Au moins deux générations successives concernées.

- Au moins un cancer diagnostiqué avant l’âge de 50 ans.

Le diagnostic génétique est possible dans ces familles. Les

mutations concernent le plus souvent les gènes hMLH1 et

hMSH2. L’immunohistochimie peut guider la recherche

génétique. Deux études bien conduites donnent un risque de

cancer colorectal à 70 ans, qui se situe entre 48% et 69% chez

l’homme, 33% et 52% chez la femme et le risque de cancer

de l’endomètre entre 14% et 54% [13, 14].

Chez les sujets atteints, une surveillance est proposée :

-Une coloscopie totale tous les deux ans dès l’âge de 25 ans

ou cinq ans avant l’âge au moment du diagnostic du cas le

plus précoce dans la famille.

-Un examen gynécologique annuel dès l’âge de 30 ans avec

échographie endovaginale et frottis aspiratif.

-La surveillance des autres cancers digestifs ou des voies

urinaires ne fait pas l’objet d’un consensus du fait de leur

moindre fréquence.

DEPISTAGE DANS LES GROUPES A RISQUE

ELEVE

• Parents au premier degré de sujets atteints d’un cancer

colorectal

Les sujets ayant un ou plusieurs parents au premier degré

(père, mère, frères, sœurs, enfants) atteints d’un cancer

colorectal ont un risque d’être atteint de ce cancer plus élevé

que la population générale. Cet antécédent est trouvé chez 15

à 20% des sujets atteints de cancer colorectal et chez 7 à 10%

des témoins [15].

Une méta-analyse ayant inclus 47 études a évalué le risque

de cancer colorectal à 2,25 (intervalle de confiance : 2,06-

2,43) chez les apparentés au degré de cas index. Une étude

française a suggéré que la prévalence des sujets ayant au

moins deux parents atteints était faible, de l’ordre de 0,1%

[16], permettant d’estimer que malgré le risque élevé, seulement

environ 500 cas surviennent annuellement en France dans ce

contexte. II n’y a pas d’étude ayant évalué l’efficacité de

8

Le dépistage du cancer colorectal S. NADIR et coll.

différentes stratégies de dépistage dans cette population à

risque élevé.

Les recommandations actuelles proviennent de consensus

d’experts. Lors de la conférence de consensus sur le cancer

colorectal, une coloscopie de dépistage était recommandée

chez tout apparenté au premier degré d’un sujet atteint d’un

cancer colorectal avant 60 ans (ou 65 ans selon le cahier des

charges du dépistage prenant en compte les données récentes

de la littérature) ou si deux parents au premier degré sont

atteints quel que soit l’âge du diagnostic [8]. Dans ces

populations, le risque d’être atteint d’un cancer colorectal

avant 75 ans dépasse 10% (il est de près de 4% dans la

population générale). La coloscopie est proposée à partir de

45 ans ou cinq ans avant l’âge au diagnostic du cas index.

Après une coloscopie normale, une surveillance tous les cinq

ans jusqu’à 75 ans est suffisante. Après une ou plusieurs

coloscopies normales, le risque d’être atteint d’un cancer est

extrêmement faible. Le jury de la conférence de consensus a

considéré que si le cas index avait plus de 60 ans, les données

disponibles ne permettaient pas de savoir quelle stratégie doit

être recommandée [8].

• Apparentés au premier degré de sujets atteints

d’adénomes

Le risque de cancer colorectal chez les apparentés de sujets

ayant des adénomes a été moins évalué que celui des apparentés

atteints d’un cancer colorectal.

En 2001, une méta-analyse de neuf études a estimé le risque

relatif à 1,99 [17]. Malheureusement, la taille des adénomes

n'était pas prise en compte.

Selon les propositions de l’Anaes, une coloscopie est

recommandée comme moyen de dépistage chez les sujets

ayant des antécédents familiaux d’adénome de plus de 1 cm

diagnostiqués avant 60 ans [18].

• Antécédents personnels de cancer colorectal

Les sujets traités pour un cancer colorectal constituent

également un groupe à risque élevé de cancer colorectal

métachrome. Comme l’indiquent plusieurs études, le risque

était multiplié par deux dans le Connecticut [19], par trois en

Suède [20] et par 1,5 (intervalle de confiance : 1,32-1,72) en

Bourgogne [21]. Le risque un peu plus élevé dans le

Connecticut et en Suède qu’en Bourgogne peut s’expliquer

par le fait que ces études ont inclus des cas suivis jusqu'en

1985, c’est-à-dire sur une période où le suivi endoscopique

était moins développé que maintenant. L’étude bourguignonne

confirme que le risque persiste au cours de la vie, justifiant

une surveillance endoscopique au long cours [21]. Le risque

cumulé de développer un cancer colorectal était de 1,8% à

cinq ans, 3,4% à dix ans et 7,2% à 20 ans [19]. Ces données

épidémiologiques sont à l’origine des recommandations de

surveillance [8]. Elles comprennent une coloscopie péri-

opératoire après chirurgie à visée curative pour exclure un

cancer synchrone ou adénome synchrone si la coloscopie

préopératoire n’a pas été complète ou de bonne qualité. Une

coloscopie est ensuite recommandée à trois ans, puis tous les

cinq ans jusqu’a 75 ans.

• Maladie inflammatoire de l’intestin

Le risque de cancer colorectal dans la rectocolite hémorragique

et dans la maladie de Crohn est bien établi. Dans une cohorte

suédoise de rectocolite ulcérohémorragique portant sur une

population générale, donc sans biais de recrutement, le risque

de cancer colorectal par rapport à la population générale était

multiplié par 14,8 en cas de pancolite, 2,8 en cas de colite

limitée au côlon gauche et n’était pas augmenté de manière

significative en cas de proctite [22]. Un âge très jeune au

diagnostic augmente aussi le risque. Pour un diagnostic de

rectocolite hémorragique avant l’âge de 15 ans et une durée

d’évolution de 35 ans, le risque était de 40% [23].

Dans la maladie de Crohn avec atteinte colique, le risque est

comparable à celui de la rectocolite hémorragique. Il est

multiplié par 18 en cas de pancolite et par 57 si la pancolite

a été diagnostiquée avant 30 ans [24]. Les maladies

inflammatoires ne sont à l’origine que de moins de 1% des

cancers colorectaux. Cependant, chez ces individus, un

dépistage de cancer colorectal est nécessaire. La coloscopie

est conseillée tous les deux ans après 15 à 20 ans d’évolution

dans les pancolites diagnostiquées avant 40 ans, après cinq

dans les pancolites diagnostiquées après 40 ans [9]. La

coloscopie a pour objet de rechercher des lésions de dysplasie

en muqueuse plane et surtout sur des lésions avec relief. Il

est recommandé des biopsies étagées, orientées par la chromo-

endoscopie avec utilisation d’indigo carmin.

• Antécédents personnels d’adénome colorectal

Le risque de cancer colorectal est augmenté après exérèse

d’un adénome colorectal à risque de transformation maligne

(> 1 cm et/ou structure villeuse et/ou dysplasie grave). Dans

une cohorte de 1619 sujets suivis jusqu’à 30 ans après l’exérèse

d’un adénome rectal sans programme défini de surveillance,

le risque de cancer colorectal était multiplié par 3,6 (intervalle

de confiance : 2,4-5,0) chez les sujets atteints d’un adénome

de plus de 1 cm de diamètre ou avec une structure villeuse,

et par 6,6 (intervalle de confiance : 3,3-11,8) si ces adénomes

étaient multiples [25]. Le risque élevé de cancer colorectal

chez les sujets ayant un adénome à risque conduit à

recommander une surveillance endoscopique [8]. Des études

randomisées indiquent qu’une coloscopie de contrôle trois

ans après la polypectomie est suffisante [26].

DEPISTAGE DANS LA POPULATION GENERALE

La méthode de dépistage qui peut être proposée à 1’ensemble

de la population à risque moyen (sujets des deux sexes de

plus de 50 ans), en bonne santé, doit être simple, acceptable,

sans danger, peu coûteuse et d’efficacité démontrée. Les tests

de recherche d’un saignement occulte dans les selles

remplissent ces caractéristiques.

9

Revue Marocaine du Cancer 2010 ; 4 : 7-12

• La recherche d’un saignement occulte dans les selles : le

test Hemoccult*

La plupart des données disponibles proviennent de réévaluation

d’un test au guaiac. Le test Hemocult* est le seul test dont

l’efficacité a été prouvée. Quatre essais randomisés aux Etats-

Unis [27], en Grande-Bretagne [28], en Suède [29] et en

France [30] montrent que la réalisation tous les 1 à 2 ans d’un

Hemoccult* pendant 8 à 13 ans permet de réduire la mortalité

par cancer colorectal de 14 à 33%.

Le test Hemoccult* permet de détecter l’activité péroxydase

de l’hémoglobine. Deux petits fragments de selles (de la taille

d’une lentille) sont collectés sur trois selles consécutives. Un

tel test est facile à réaliser, sans grande gêne. Si une fenêtre

est positive, une coloscopie doit être faite. Le taux de positivité

du test Hemoccult*, analysé sans réhydratation, lors d’une

première campagne, se situe entre 2% et 3% [28, 31]. Le taux

de positivité est encore plus bas avec des recommandations

alimentaires : environ 1% [32], mais cela risque de diminuer

l’acceptabilité. Le taux de positivité est trop élevé, si le test

est réhydraté, entre 6 et 10% [27, 32].

En 2000, un avis consensuel sur le dépistage des cancers était

présenté par le Comité Consultatif des Experts Cancérologues

de la Communauté Européenne [33]. Il recommandait la mise

en route du dépistage du cancer colorectal par la recherche

d’un saignement occulte dans les selles. Les arguments

scientifiques et cette prise de position ont conduit à

l’introduction du dépistage du cancer colorectal dans le Code

Européen contre le Cancer et à un avis de la Commission

Européenne elle-même, reprenant les conclusions des travaux

des Experts Cancérologues émises en 2000 [34]. C’est le test

généralement recommandé du fait d’un coût faible et de

l’absence d’effets secondaires graves. Toutefois, sa mauvaise

sensibilité (< 40%) et sa spécificité médiocre (85 à 98% selon

la technique) en limitent l’intérêt. Par ailleurs, pour être

efficace, il est important qu’un grand nombre de la population

(> 50%) participe au dépistage.

PERSPECTIVES

• Les tests immunologiques

A court terme, un progrès devrait venir du remplacement des

tests au guaiac par les tests immunologiques, qui utilisent des

anticorps antihémoglobine humaine spécifiques. Les résultats

ont l’intérêt de ne pas dépendre de l’alimentation. Ces tests

sont quantitatifs et leur lecture automatisée devient non

opérateur dépendant. Ils ont l’inconvénient d’être plus coûteux

que les tests au guaiac. Les études menées dans des populations

non sélectionnées à risque moyen font apparaître que le test

immunologique est plus performant que le test au guaiac pour

la détection des cancers et des adénomes [35, 36]. Une vaste

étude japonaise [37] ayant inclus 21850 personnes ayant

réalisé un test immunologique sur une selle (5,7% de positif),

puis une coloscopie a montré une sensibilité de 66% pour le

cancer colorectal et 20% pour les adénomes supérieurs ou

égaux à 1 cm.

• Les recherches des altérations de I’ADN fécal

Les altérations génétiques des cancers colorectaux permettent

d’envisager la détection de l’ADN tumoral dans les selles.

Au moins trois types d’altérations génétiques sont impliqués

dans la carcinogenèse colorectale :

- L’instabilité chromosomique.

- L’instabilité génétique.

- L’hyperméthylation d’un gène ou de son promoteur.

La recherche d’anomalies de l’ADN dans les selles par les

techniques de biologie moléculaire est une technologie nouvelle

qui n’a pas encore sa place dans le dépistage du cancer

colorectal. Il y a encore des problèmes importants à résoudre.

II faut encore préciser les conditions de recueil et d’analyse

des selles compatibles avec une stratégie de population. Le

rythme sur lequel le test doit être répété n’est pas connu et

son coût actuel est prohibitif [38].

• Approche protéomique

Des études récentes, couvertes par le secret industriel, utilisant

l’approche protéomique, ont permis d’identifier dans les

cancers colorectaux des protéines candidates pour un test non

invasif de dépistage dans le sang ou les selles. Ces protéines

vont être évaluées en utilisant une biothèque disponible de

cancers et de témoins, de façon à identifier un nombre limité

de combinaison de protéines. La signature protéique sera

ensuite évaluée dans le sang et les selles dans le cadre du

dépistage organisé chez les sujets ayant un test de recherche

de saignement occulte dans les selles positif et devant avoir

une coloscopie. Ces travaux permettent d’espérer la mise au

point d’un nouveau test de dépistage du cancer colorectal

[39].

• L’endoscopie et le coloscanner

L’endoscopie est une possibilité de découvrir à un stade

asymptomatique les adénomes et les cancers au début. Son

efficacité théorique ne fait pas de doute. Mais on ne sait pas

si l’acceptabilité sera suffisante pour faire évoluer le problème

posé par le cancer colorectal. On attend les résultats des études

randomisées conduites en Angleterre [40], en Italie [41] et

aux Etats-Unis [42], évaluant l’effet d’une coloscopie courte,

unique, dans le groupe d’âge 50-64 ans, suivie d’une coloscopie

si l’on découvre un polype.

Les résultats des études concernant les performances du

coloscanner par rapport à la coloscopie sont divergents [39].

Cela est probablement lié à une maîtrise variable de la

technique. Les limites de son utilisation sont nombreuses :

disponibilité du scanner, coût, irradiation, absence de possibilité

de biopsie et de polypectomie devant conduire à réaliser une

coloscopie dans environ 40% des cas dans le cadre du dépistage.

La Société Nationale Française de Gastro-Entérologie, la

Société Française de Radiologie et l’Institut National du

Cancer, ont dans un communiqué commun, précisé que le

coloscanner n’était pas indiqué dans le dépistage du cancer

colorectal.

10

S. NADIR et coll.Le dépistage du cancer colorectal

CONCLUSION

Il existe des preuves de l’intérêt de la coloscopie dans le

dépistage du cancer colorectal. Sa sensibilité et sa spécificité

pour l’identification des polypes et de leur grade histologique,

sa capacité à faire dans le même temps le traitement des

lésions précancéreuses, compensent les inconvénients liés

aux risques de complication, à l’inconfort et aux contraintes

de l’examen. D’autres méthodes pourraient devenir

intéressantes dans l’avenir, ce sont le diagnostic génétique,

les tests immunologiques et la recherche des altérations de

l’ADN fécal.

REFERENCES

1. Belot A, Grosclaude P, Bossard N, Jougla E, Benhamou E,

Delafosse P. Incidence et mortalité des cancers en France durant

la période 1980–2005. Rev Epidemiol Sante Publique 2008 ;

56 : 159-75.

2. Registre de Cancer de la région du Grand Casablanca 2004.

3. Registre de Cancer de Rabat 2005.

4. Izddine M. Les nouvelles thérapies mises à jour dans le traitement

des cancers digestifs. Science et Culture 2007.

5. Berrino F, De Angelis R, Sant M, Rosso S, Bielska-Lasota M,

Coebergh JW, Santaquilani M, EUROCARE Working group.

Survival for eight major cancers and all cancers combined for

European adults diagnosed in 1995-1999 : results of the

EUROCARE-4 study. Lancet Oncol 2007 ; 8 : 773-83.

6. Francim. La survie des patients atteints de cancers en France.

Paris : Springer Verlag, 2007.

7. Faivre J. Epidémiologie et prévention du cancer colorectal.

Paris : Springer Verlag, 2001.

8. Conférence Consensus. Prévéntion, dépistage et prise en charge

des cancers du côlon. Gastroenterol Clin Biol 1998 ; 22 : 205-

18.

9. Saurin JC. La polypose adénomateuse familiale atténuée : une

entité à connaître. Gastroenterol Clin Biol 2008 ; 32 : 158-65.

10. Hemminki K, Li X. Familial colorectal adenocarcinoma from

the Swedish Family-Cancer Database. Int J Cancer 2001 ; 94:

743-8.

11. Ponz de Leon M, Sassatelli R, Benatti P, Roncucci L. Identifica-

tion of hereditary nonpolyposis colorectal cancer in the general

population. The 6-year experience of a population-based regis-

try. Cancer 1993 ; 71 : 3493-501.

12. Vasen HF, Watson P, Mecklin JP, Lynch HT. New clinical criteria

for hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC, Lynch

syndrome) proposed by the International Collaborative Group

on HNPCC. Gastroenterology 1999 ; 116 : 1453-6.

13. Alarcon F, Lasset C, Carayol J, Bonadona V, Perdry H, Desseigne

F, Alarcon F, Lasset C, Carayol J, Bonadona V, Perdry H,

Desseigne F, Wang Q, Bonaïti-Pellié C. Estimating cancer risk

in HNPCC by the GRL method. Eur J Hum Genet 2007 ; 15 :

831-6.

14. Hampel H, Stephens JA, Pukkala E, Sankila R, Aaltonen LA,

Mecklin JP, de la Chapelle A. Cancer risk in hereditary

nonpolyposis colorectal cancer syndrome : later age of onset.

Gastroenterology 2005 ; 129 : 415-21.

15. Butterworth AS, Higgins JP, Pharoah P. Relative and absolute

risk of colorectal cancer for individuals with a family history:

a meta-analysis. Eur J Cancer 2006 ; 42 : 216-27.

16. Eisinger F, Giordanella JP, Didetot R, Julian-Reynier C, Moatti

JP, Sobol H, Seitz JF. Pratiques de dépistage et antécédents

familiaux de cancers colorectaux. Une enquête en population

volontaire. Gastroenterol Clin Biol 1996 ; 20 : 627-32.

17. Johns LE, Houlston RS. A systematic review and meta-analysis

of familial colorectal cancer risk. Am J Gastroenterol 2001 ;

96 : 2992-3003.

18. Anaes. Recommandations professionnelles. Endoscopie digestive

basse. Indication en dehors de dépistage en population, 2004

(disponible sur :http:/www.has-sante.fr,consulté le 13/08/09).

19. Hoar SK, Wilson J, Blot WJ, McLaughlin JK, Winn DM, Kantor

AF. Second cancer following cancer of the digestive system in

Connecticut, 1935-1982. Natl Cancer inst Monogr 1985 ; 68:

49-82.

20. Enblad P, Adami HO, Glimelius B, Krusemo U, Pahlman L.

The risk of subsequent primary malignant diseases after cancers

of the colon and rectum. A nationwide cohort study. Cancer

1990 ; 65 : 2091-100.

21. Bouvier AM, Latournerie M, Jooste V, Lepage C, Cottet V,

Faivre J. The lifelong risk of metachronous colorectal cancer

justifies long-term colonoscopic follow-up. Eur J Cancer 2008;

44 : 522-7.

22. Ekbom A, Helmick C, Zack M, Adami HO. Ulcerative colitis

and colorectal cancer. A population-based study. N Engl J Med

1990 ; 323 : 1228-33.

23. Lennard-Jones JE, Melville DM, Morson BC, Ritchie JK,

Williams CB. Precancer and cancer in extensive ulcerative

colitis : findings among 401 patients over 22 years. Gut 1990;

31 : 800-6.

24. Gillen CD, Andrews HA, Prior P, Allan RN. Crohn’s disease

and colorectal cancer. Gut 1994 ; 35 : 651-5.

25. Atkin WS, Morson BC, Cuzick J. Long-term risk of colorectal

cancer after excision of rectosigmoid adenomas. N Engl J Med

1992 ; 326 : 658-62.

26. Winawer SJ, Zauber AG, O’Brien MJ, Ho MN, Gottlieb L,

Sternberg SS, Waye JD, Bond J, Schapiro M, Stewart ET.

Randomized comparison of surveillance intervals after

colonoscopic removal of newly diagnosed adenomatous polyps.

The National Polyp Study Workgroup. N Engl J Med 1993 ;

328 : 901-6.

27. Mandel JS, Bond JH, Church TR, Snover DC, Bradley GM,

Schuman LM, Ederer F. Reducing mortality from colorectal

cancer by screening for fecal occult-blood. Minnesota colon

cancer control study. N Engl J Med 1993 ; 328 : 1365- 71.

28. Hardcastle JD, Chamberlain JO, Robinson MH, Moss SM,

Amar SS, Balfour TW, James PD, Mangham CM. Randomised

controlled trial for faecal-occult-blood screening for colorectal

cancer. Lancet 1996 ; 348 : 1472-7.

29. Kronborg O, Fenger C, Olsen J, Jørgensen OD, Søndergaard

O. Randomised study of screening for colorectal cancer with

faecal-occult-blood test. Lancet 1996; 348 : 1467-71.

30. Faivre J, Tazi MA, Milan C. L’étude Bourguignonne d’évaluation

du dépistage de masse du cancer colorectal par la recherche

d’un saignement occulte dans les selles : résultat à 9 ans.

Gastroenterol Clin Biol 1999 ; 23 : A89.

11

Revue Marocaine du Cancer 2010 ; 4 : 7-12

6

6

1

/

6

100%