Cannes Astronomie n°2 - Observatoire de la Côte d`Azur

Le calendrier des Activités

Trimestrielles

Janvier 2007

Mercredi 3 à 15 h Réunion au Local Saca - 1er étage - 5 rue d'Oran – Cannes

Mercredi 10 à 17 h 30 Conférence de M. Yannick PONTY à la Salle STANISLAS

Sujet : Le soleil et son Champ Magnétique.

Vendredi 12 ou Samedi 13 ou Vendredi 19 ou samedi 20 à la Croix des Gardes

à 15 h Observation solaire - visuel et CCD

à 19 h Observation des Planètes

Mercure, Venus, Saturne et La Lune

Samedi 27 Assemblée Générale de la Saca à 15 heures

Salle Chavagnes de l'Institution Sainte-Marie

4 rue Windsor - Cannes

Février 2007

Mercredi 7 à 15 h Réunion au Local Saca - 1er étage - 5 rue d'Oran – Cannes

Mercredi 14 à 17 h 30 Conférence de M. Sébastien CHARNOZ à la Salle STANISLAS

Sujet : Les Mystères de l'anneau F de Saturne

Vendredi 9 ou Samedi 10 ou Vendredi 16 ou Samedi 17 à la Croix des Gardes

à 15 h Observation solaire - visuel et CCD

à 19 h Observation des planètes

Mercure, Venus, Saturne et la lune

Mars 2007

Le vendredi 2 à 02 h 12 Occultation de Saturne

Le samedi 3 à 23 h 18 Éclipse totale de Lune - Observation à partir de 20 h sur notre

site

de La Croix des Gardes

Mercredi 7 à 15 h Réunion au local Saca - 1er étage - 5 rue d'Oran – Cannes

Mercredi 14 à 17 h 30 Conférence de M. Albert BIJAOUI à la Salle STANISLAS

Sujet: Les Quasars, des astres toujours aussi énigmatiques

Vendredi 9 ou Samedi 10 ou Vendredi 16 ou Samedi 17 à la Croix des Gardes

à 15 h Observation solaire - Visuel et CCD

à 19 h Observation des Planètes : Venus et Saturne.

Observation au Télescope Amateur de Calern (TAC). La SACA étant membre de l' ARGETAC

nos membres ont accès au TAC à condition d'avoir l'agrément "Utilisateur du TAC". Les

membres n'ayant pas cet agrément peuvent néanmoins toujours accompagner les agréés. Une

réservation est obligatoire.

__________________________________________________________________________________

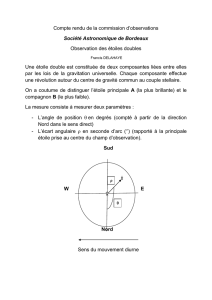

Cette magnifique photo de la couverture, NGC 7635, La Nébuleuse de la Bulle dans Cassiopée est réalisée par

Alain AMSALEG, membre du Club d'astronomie O.P.A. de Roquebrune-sur-Argens. Cette image a été faite

avec un C 11 avec réducteur AP à 6,7, avec une caméra ST8-xme, avec les poses suivantes : 12 x 5 m en Ha, 12

x 5 m filtre clair, 6 x 5 m en R et V, 8 x 5 m en B, le tout en binning 2 x 2. prise le 10 septembre 2006.

CANNES ASTRONOMIE

Bulletin trimestriel N°2

de la

SOCIÉTÉ D’ASTRONOMIE DE CANNES

BP 125 « SACA »

06405 CANNES Site Internet : http://astrosurf.com/saca

Tel : 04.93.39.55.74 E-Mail : [email protected]

__________________________________________________________________________________________

Conseil d'administration

Président : Patrick Michel

Astrophysicien CNRS, observatoire de la Côte d’Azur

Responsable groupe de Planétologie du labo UMR 6202

Cassiopée/CNRS

Chargé de Relations Scientifiques de l’OCA avec les médias

Lauréat du Prix Jeunes Chercheurs 2006 de la SF2A

Vice-président : Jean-Claude Mathigot

Secrétaire Général : Jean Smekens

Secrétaire adjointe ; Gabrielle Moatty

Trésorière : Clotilde Martin

Trésorier adjoint : Jean-Louis Berenguier

Administrateurs : André De Graeve

Fabia Sialelli

Jean-Jacques Ageron

Jean-Louis Pala

Sommaire

Edito - Quelques nouvelles du Japon et 2

de l'Eau sur Mars

Les résumés des Conférences 5

La Vie des Etoiles 6

La Zone Galactique Habitable (GHZ) 9

Astrophotographie Solaire à Haute Résolution 11

(Suite 2)

Le Calendrier des Activités trimestrielles C2

La Carte du Ciel C3

Le Soleil en H-alpha C4

Rédaction : Patrick Michel

Jean Smekens

Abonnement :

Le bulletin est gratuit pour les membres actifs et les membres auditeurs.

Le prix par numéro est de 3.00 € - Un abonnement pour 4 numéros = 10.00 €

Le Stand de la SACA à l'occasion du Salon des Associations 2006 à Cannes

Édito

Quelques nouvelles du Japon, et de l’eau sur Mars - Le 11 Décembre 2006

C’est depuis le Japon, où je poursuis mes recherches avec mes collaborateurs de l’Université de Kobe, que

j’écris cet édito. Avec mes collaborateurs japonais, nous effectuons des expériences d’impact à haute vitesse

sur des cibles composées de différents matériaux dont nous avons mesuré les propriétés. L’objectif est de

confronter le résultat de ces expériences aux simulations effectuées avec le programme informatique de

calcul de fragmentation que nous avons développé avec mon équipe, afin de valider les calculs pour

différents types de roches et ainsi de mesurer notre degré de compréhension du processus physique complexe

de fragmentation. Une fois validés, les calculs pourront être appliqués aux échelles de tailles des astéroïdes et

comètes supérieures au kilomètre, donc inaccessibles en laboratoire, et permettront ainsi de caractériser la

réponse aux impacts de ces corps célestes. Il est en effet fondamental de comprendre ce processus de

collisions car celles-ci ont sculpté notre Système Solaire. Ainsi, au début de la formation de celui-ci, les

collisions entre planétésimaux ont donné naissance aux planètes. Les évènements les plus énergétiques ont

laissé des traces évidentes de ce passé violent: la composition de Mercure pourrait notamment être la

conséquence de l’éjection de son manteau à la suite d’un impact géant qui détruit quasi-entièrement la

planète. La Lune aurait aussi été formée à partir de débris éjectés lors de l’impact d’un planétésimal avec

notre proto-Terre. L’impact de la comète Shoemaker-Levy 9 avec Jupiter en 1994 a enfin montré que les

collisions se produisent encore de nos jours. Même si elles ne détruisent plus les plus gros objets, elles

restent responsables de l’évolution des plus petits (astéroïdes, comètes) et de la production des météorites

dont les évolutions dynamiques se terminent sur le sol terrestre. Les collisions représentent donc un risque

important face aux efforts humains dans l’espace qui peut conduire parfois à la destruction de notre

biosphère. Les processus collisionnels ne sont donc pas un problème annexe dans la compréhension de notre

Système Solaire passé, actuel et future; ils sont au contraire au cœur de sa formation et de son évolution.

C’est pourquoi il est fondamental d’en avoir une bonne compréhension et que je poursuis ses recherches, du

côté de la théorie et de la modélisation informatique, avec autant de passion.

Je désire profiter de cet édito pour initier une nouvelle habitude qui consiste à vous donner dans chaque

bulletin une information d’actualité dans le domaine Astronomique. Si le temps me le permet, je rédigerai

aussi de temps en temps un article plus approfondi.

La dernière information en date est la présence d’écoulement d’eau liquide sur Mars, suggérée par les images

de la sonde Mars Global Surveyor de la NASA (MSG). La mise en orbite de cette sonde autour de Mars s’est

effectuée en 1997. Elle est à l’origine de découvertes importantes. Tout récemment, des photographies ont

révélé de nouveaux dépôts brillants dans deux ravins sur la planète rose. Ces dépôts suggèrent que l’eau a

transporté des sédiments dans ces ravins durant les sept dernières années ! C’est un indice très fort que l’eau

s’écoule toujours occasionnellement sur la surface de Mars, probablement sous la forme de giclées brèves.

Ainsi, de même que la sonde Cassini nous fait découvrir les anneaux de Saturne et ses petits satellites

évoluant en temps réel, les sondes martiennes nous permettent aussi de voir cette planète évoluer sur des

échelles de temps très courtes et d’observer en temps réels certains processus. C’est l’avantage des missions

consacrées à la Planétologie par rapport à celles consacrées aux astres célestes plus lointains (étoiles,

galaxies) qui semblent statiques tant les échelles de temps aboutissant à un changement notable, qui s’étalent

sur des millions d’années, sont grandes par rapport à celles liées aux processus observés sur les planètes et

leurs environs.

Pour en revenir à cette nouvelle découverte, je tiens à rappeler que contrairement à l’eau sous forme de glace

ou de vapeur, dont l’existence était déjà connue sur Mars, l’eau liquide est une condition nécessaire pour la

vie (sous la forme que l’on connaît, basée sur la chimie du carbone). Cette nouvelle découverte, produite par

des images prises en 2004 et 2005 par MSG, fait donc renaître la possibilité d’une éventuelle vie

microbienne sur Mars. Les dépôts ont en effet des formes qui correspondent à celles attendues si le matériau

est porté par un écoulement d’eau. À leurs terminaisons situées en bas de pentes, ils ont des branches en

forme de doigts et ils sont facilement déviés autour de petits obstacles. L’atmosphère de Mars est si fine et la

température est si basse que l’eau liquide ne peut pas persister à la surface car elle s’évaporerait ou gèlerait

rapidement. Les chercheurs proposent alors que l’eau resterait liquide suffisamment longtemps, une fois

libérée d’une source souterraine, pour transporter des débris le long des pentes avant de geler totalement.

Les deux dépôts frais font chacun plusieurs centaines de mètres de long. Leur aspect brillant proviendrait du

givre situé en surface qui serait réapprovisionné de façon continue par la glace à l’intérieur du corps du

dépôt. Une autre possibilité serait une croûte salée qui serait un signe de l’influence de l’eau dans la

concentration des sels. Si les dépôts avaient résulté de poussière sèche glissant sur les pentes, ils seraient

probablement sombres, comme le suggère l’aspect sombre de la poussière fraîchement distribuée par les

empreintes des rovers et celle des cratères frais sur Mars.

MSG a découvert des dizaines de milliers de ravins sur les pentes situées à l’intérieur des cratères et d’autres

dépressions sur Mars. La plupart des ravins sont à des latitudes de 30 degrés ou plus. Ces informations ont

été publiées en 2000. Pour identifier des changements qui pourraient indiquer un écoulement d’eau actuel,

les chercheurs ont effectué des images de centaines de sites de façon répétée. Une paire d’images a montré

un ravin apparu après 2002. Ce site était sur une dune de sable, et le processus de formation du ravin était

interprété comme un écoulement sec de sable. L’annonce effectuée ces derniers jours (6 Décembre 2006) et

qui fait l’objet d’une publication dans le prestigieux journal Science est la première à révéler un dépôt

nouveau de matériau, apparemment transporté par des fluides après la prise des images précédentes des

mêmes ravins. Les deux sites sont à l’intérieur des cratères des régions sud de Mars, Terra Sirenum et

Centauri Montes. L’eau liquide émergerait ainsi depuis des régions souterraines et s’écoulerait brièvement le

long des pentes. Mais cela nécessite d’expliquer comment l’eau peut rester fondue sous le sol, comment et de

combien elle est dispersée, et de découvrir s’il y a un habitat souterrain sec propice à la vie.

Les images de MGS ont aussi apporté une autre information directement connectée à mes travaux sur les

impacts. En effet, elles ont permis de déterminer le taux auquel de nouveaux cratères d’impacts apparaissent.

98% de Mars a été photographié en 1999 et approximativement 30% de la planète a été photographié à

nouveau en 2006. Les nouvelles images indiquent la présence de 20 cratères d’impact frais, dont les

diamètres vont de 2 à 148 mètres, et qui n’étaient pas présents il y a à peu près 7 ans. Ces résultats ont de

fortes implications sur la détermination des âges des surfaces (par comptage et datation des cratères). Ils sont

aussi en accord avec les prédictions et impliquent que les terrains Martiens contenant peu de cratères sont

réellement jeunes.

Malheureusement, aucun signal de MSG n’est parvenu sur Terre depuis début Novembre 2006 mais les

tentatives de contact se poursuivent. La longévité sans précédent de cette mission a permis d’observer Mars

sur une durée dépassant de plusieurs années l’espérance de vie de la sonde. De plus, je tiens à souligner que

l’Agence Spatiale Européenne n’a rien à envier à la NASA. La sonde Mars Express, lancée en 2003, produit

en effet des découvertes tout aussi importantes pour la compréhension de cette planète.

Je terminerai cet édito, que vous ne lirez qu’en janvier 2007, en vous souhaitant une très bonne année 2007,

avec surtout une bonne santé, et beaucoup de bonheur. J’essaierai d’y contribuer modestement en alimentant

votre enthousiasme pour la Science qui vous passionne, dans notre ville de Cannes si agréable à vivre et que

j’ai tant de plaisir à retrouver quand je reviens de mes longues périodes passées à l’étranger pour mes

recherches.

Patrick Michel

Président de la SACA, Astrophysicien CNRS, Observatoire de la Côte d’Azur (OCA)

Responsable du Groupe de Planétologie du laboratoire UMR 6202 Cassiopée/CNRS

Chargé des Relations Scientifiques de l’OCA avec les médias

Lauréat du Prix Jeune Chercheur 2006 de la Société Française d’Astronomie et d’Astrophysique

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%