Chapitre 3 : Phases de la lune et e clipses

21/41

UEO1 - Sciences Physiques - Barbachoux

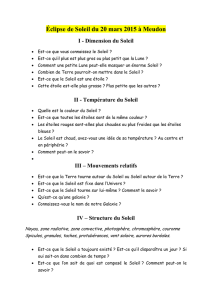

I- L’éclipse de soleil

La lune se trouve entre le soleil et la terre.

Eclipse partielle dans la zone de pénombre.

Zone d’ombre (ombre portée) environ 20km

La lune est 400 fois moins large que le soleil, mais 400fois plus proche : d’où la possibilité

d’éclipse totale.

Le soleil est éclipsé.

La lune est un satellite de la terre, tournant avec une période de rotation de 29,5 jours en moyenne

(lunaison) et tournant sur elle-même de la même période ‘d’où sa face cachée).

La distance terre-lune est de 360 000km à 400 000km.

La lune est 100x plus légère que la terre, a un rayon 3,5x moindre.

II- Les phases de la lune

La lunaison comprend 4 phases principales d’environ 7,5 jours chacune. Les 8 phases de la lune :

22/41

UEO1 - Sciences Physiques - Barbachoux

III- Les éclipses de lune

Les éclipses de lune: la lune se trouve de l’autre côté de la terre, dans le cône d’ombre de la terre.

La lune est invisible (en fait orangée).

23/41

UEO1 - Sciences Physiques - Barbachoux

I- L’univers

1 a.l. = 1 année lumière = 300 000km x 3600 x 24 x 365,3 – 10 millions de millions de km

Distance parcourue par la lumière dans le vide en une année.

On cherche à convertir une année lumière en kilomètre :

v = c = 300 000km/s => vitesse de la lumière

t = temps parcouru, 1 an

d = distance parcourue par la lumière en 1 an

D’où d = c x t

t = 1 an = 365,3 jours x 24h x 3600sec

d = 300 000 x 365,3 x 24 x 3600 = 10.106.106 km

L’univers : un ensemble de plusieurs milliards de galaxies larges de plusieurs 100 000 a.l. s’éloignant les

unes des autres.

Son âge : ~13,5 milliards d’années.

24/41

UEO1 - Sciences Physiques - Barbachoux

II- Notre galaxie: la voie lactée

1

a.l.

= année lumière = 300 000 km x 3600 x 24 x 365,4 ~ 10 millions de millions km

Il y a ~200 milliards d’étoiles.

Le soleil est une étoile parmi d’autres.

Il est situé dans le bras d’Orion, à 26 000 a.l. du centre.

L’étoile la plus proche est à plus de 4 a.l. du soleil.

Une étoile est un astre au sein duquel se déroulent des réactions nucléaires dégageant un intense

rayonnement lumineux.

Une planète est un astre n’émettant pas sa propre lumière et gravitant autour d’une étoile, dont elle

réfléchit la lumière.

Une étoile filante est un météore, un petit corps céleste qui se consume en arrivant dans l’atmosphère.

Un météore : il traverse juste l’atmosphère.

Une météorite : météore qui s’est écrasé sur terre, c’est une pierre.

Un astéroïde : un objet en révolution autour du Soleil, sa taille est extrêmement variable. Synonyme de

petite planète.

Comète : météore qui revient régulièrement, qui fait de grande ellipse autour du soleil.

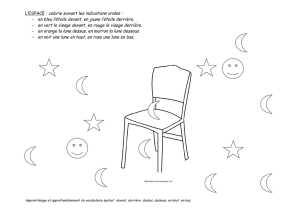

III- Notre système solaire :

Notre système solaire est constitué d'une étoile, le Soleil, et de neuf planètes qui tournent autour de lui sur

des orbites quasi-circulaires. Certaines de ses planètes possèdent des satellites et des anneaux.

25/41

UEO1 - Sciences Physiques - Barbachoux

Le système solaire renferme aussi une multitude d'astéroïdes, ce sont des corps relativement petits dont la

taille va de celle d'un grain de poussière à près d'un millier de km. Une partie de ces astéroïdes forment

une ceinture entre les orbites de Mars et de Jupiter

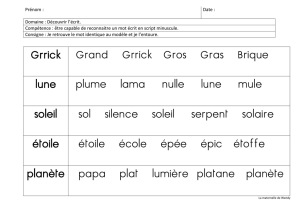

Planète

Mercure

Vénus

Terre

Mars

Jupiter

Saturne

Uranus

Neptune

Pluton

Distance moy. du soleil

(Million de Km)

58

108

150

228

778

1427

2870

4500

5950

Durée d'une révolution

(années)

0.24

0.61

1

1.88

11.86

29.45

84

164

247.7

Durée de la rotation

59 j

243 j

23h 56mn

24h 37mn

9h 50mn

10h 39mn

17h 14mn

16h 3mn

153h 17mn

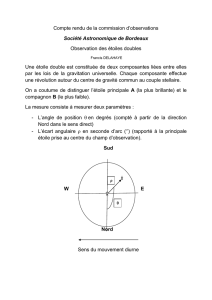

IV- Étoiles et constellations

Une étoile est une boule de gaz (principalement hydrogène et hélium), lieu de réactions de fusion

nucléaire, à l’origine d’une émission d’énergie rayonnante par incandescence, et d’une température de

plusieurs milliers de degrés Celsius. La couleur d’une étoile dépend de sa masse et de son âge. Les étoiles

les plus chaudes sont bleues (ex. Véga). Il existe des étoiles « géantes » et des étoiles « naines ». Les

étoiles se transforment au cours de leur vie (naines blanches, étoiles à neutrons, trous noirs, super

nova…).

Remarque: le scintillement des étoiles est dû aux turbulences atmosphériques. Le rayonnement arrivant

des planètes est stable.

Une constellation est un groupe d’étoiles repéré par les hommes. On attribue aux différentes

constellations des vertus dépendant de la culture (ex. astrologie). En fait, les étoiles d’une même

constellation peuvent être à des distances gigantesques les unes des autres…

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%