dossier 3

Atome, molécule, cellule, tissus,organes,appareils:des niveaux

d'organisation différents des êtres vivants.

Sommaire

SommaireSommaire

Sommaire

-

--

-

Atome

AtomeAtome

Atome

-

--

-Mol

MolMol

Molé

éé

écule

culecule

cule

-

--

-Cellule

CelluleCellule

Cellule

-

--

-Tissus

TissusTissus

Tissus

-

--

-Organes

OrganesOrganes

Organes

-

--

-Appareils

AppareilsAppareils

Appareils:

::

:des niveaux d'organisation diff

des niveaux d'organisation diffdes niveaux d'organisation diff

des niveaux d'organisation diffé

éé

érents des

rents desrents des

rents des

êtres

êtresêtres

êtres vivants

vivants vivants

vivants

ATOME

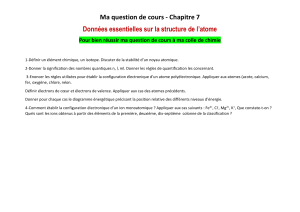

Introduction

L'atome est un concept, un modèle permettant de décrire la matière et ses comportements. C'est

un composant de la matière, défini du point de vue de la chimie comme la plus petite partie d'un

corps simple pouvant se combiner avec une autre.

Le mot provient du grec ατοµος, atomos, « que l'on ne peut diviser ». L'atome était pour certains

philosophes de la Grèce antique le plus petit élément indivisible de la matière.

La notion d'atome est largement utilisée dans les diverses théories permettant d'expliquer les

propriétés physiques de la matière, notamment dans ses états gazeux (la compressibilité des gaz),

liquide et solide (l'ordonnancement des cristaux).

En chimie, l'atome est l'élément de base, il constitue la matière et forme les molécules : les

atomes restent indivisibles au cours d'une réaction chimique (en acceptant les légères exceptions

que constituent les échanges des électrons périphériques).

Cependant, depuis le début du XXe siècle, des expériences de physique nucléaire ont mis en

évidence l'existence d'une structure complexe pour le noyau atomique. Les constituants de

l'atome que sont des particules élémentaires

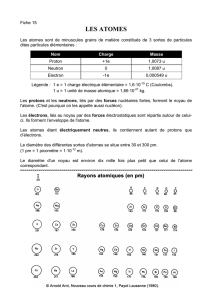

Caractéristiques de l'atome

La majeure partie de la masse de l'atome se trouve concentrée dans un très faible volume

(dimension de l'ordre de 10

-15

m) : le noyau, composé de deux sortes de particules semblables,

appelées nucléons :

• les neutrons, particules de charge électrique nulle, et de masse égale à :

m

n

= 1,674 95 ×10

-27

kg ;

• les protons, particules de charge électrique positive égale à :

e = 1,602 189 ×10

-19

C,

et de masse égale à :

m

p

= 1,672 65 ×10

-27

kg.

La masse du proton étant très proche de celle du neutron, il est pratique de caractériser un noyau par

son nombre de nucléons, appelé nombre de masse.

Autour du noyau se trouve « un nuage » de particules identiques : les électrons ; les dimensions de ce nuage

électronique (de l'ordre d'un angström, ou 10

-10

m) correspondent à celles de l'atome.

Les électrons possèdent une charge électrique négative égale à :

e = -1,602 189 ×10

-19

C,

identique à celle du proton en valeur absolue ; leur masse est bien plus faible que celles des nucléons (1836

fois moindre) :

m

e

= 9,109 53 ×10

-31

kg.

La charge

électrique d'un atome est neutre, car le nombre d'électrons (chargés négativement) du nuage électronique

é

gal au nombre de protons (chargés positivement) constituant le noyau. Ainsi, les charges électriques s'annulent

d'un point de vue macroscopique

.

Les atomes sont susceptibles de se charger

électriquement en gagnant ou en perdant un ou plusieurs électrons : on parle

.

Si un atome gagne un ou plusieurs électrons, la charge de l'atome devient négative (anion), et s'il en perd, la

charge de l'ato

me devient positive (cation).

t

és physiques et chimiques des atomes dépendent essentiellement du nombre de protons qui composent leur

Aussi, les atomes sont

-ils classés suivant ce nombre, appelé numéro atomique.

re constitu

ée d'un ensemble quelconque d'atomes de même nombre atomique est un corps simple, ou élément

Les atomes ayant un m

ême nombre atomique, mais des nombres de masse différents (nombre de neutrons

, sont appel

és isotopes.

rents

éléments chimiques naturels ou artificiels ont été ordonnés en fonction de leurs propriétés dans le tableau

riodique des

éléments.

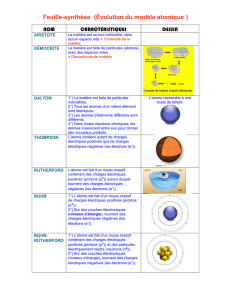

Historique des modèles de l'atome

Dans l'histoire des sciences, plusieurs modèles de l'atome ont été développés, au fur et à mesure

des découvertes des propriétés de la matière. Aujourd'hui encore, on utilise plusieurs modèles

différents ; en effet, le modèle le plus récent est assez complexe, l'utilisation de modèles «

anciens » ou partiellement faux, mais plus simples, facilite la compréhension, donc

l'apprentissage et la réflexion.

Depuis l'antiquité grecque, on supposait que la matière pouvait se fractionner en petits morceaux

jusqu'à obtenir des grains insécables, qu'elle était comme « de la poussière dans la lumière ».

C'est avec l'expérience de Rutherford que l'on atteint enfin ce grain : les particules alpha, en

traversant la matière, voient leur trajectoire perturbée, ce qui va permettre enfin de savoir

comment est organisée cette « poussière »...

Modèles périmés

Les modèles présentés dans cette section sont trop éloignés de la réalité pour pouvoir être

utilisés. Ils ne sont présentés ici qu'à titre historique.

Le modèle de J.J Thomson ou modèle du far aux pruneaux

Avec la découverte de l'électron en 1897, on savait que la matière était composée de deux parties

: une négative, les électrons, et une positive. Dans le modèle imaginé alors par Joseph John

Thomson, les électrons, particules localisées, baignaient dans une « soupe » positive, à l'image

des pruneaux dans le far breton (ou dans le plum-pudding pour les Britanniques ou encore comme

des raisins dans un cake). Ce modèle fut invalidé en 1911 par l'expérience d'un de ses anciens

étudiants, Ernest Rutherford.

Le modèle planétaire de Rutherford

L'expérience de Rutherford met en évidence que les charges positives ne sont pas « étalées »

entre les électrons, mais sont concentrées en de petits points. Il bombarda une fine feuille d'or par

un faisceau de particules alpha (particules de charges électriques positives). Il observa que les

particules étaient déviées faiblement, ce qui ne correspondait pas au résultat prévu par le modèle

de Thomson, pour lequel elles n'auraient pas dû la traverser.

Rutherford imagine donc un modèle planétaire : l'atome est constitué d'un noyau positif autour

duquel tourne des électrons négatifs. Entre le noyau - très petit par rapport à l'atome (environ 100

000 fois) - et ses électrons, un très grand vide existe.

Ce modèle fut très vite mis en défaut par les équations de Maxwell d'une part, qui prédisent que

toute charge accélérée rayonne de l'énergie, et par les expériences montrant la quantification des

niveaux d'énergie d'autre part.

Le modèle des sphères dures

Le modèle le plus simple pour représenter un atome est une boule indéformable. Ce modèle est

très utilisé en cristallographie. Une molécule peut se voir comme plusieurs boules accolées, un

cristal comme des boules empilées. On utilise parfois une représentation « éclatée » : les atomes

sont représentés comme des petites boules espacées, reliées par des traits, permettant de faire

ressortir les directions privilégiées, les angles et de visualiser le nombre des liaisons.

Ce modèle correspond bien à certaines propriétés de la matière, comme par exemple la difficulté

de comprimer les liquides et les solides, ou bien le fait que les cristaux ont des faces bien lisses.

En revanche, il ne permet pas d'expliquer d'autres propriétés, comme la forme des molécules : si

les atomes n'ont pas de direction privilégiée, comment expliquer que les liaisons chimiques

révèlent des angles bien définis ?

Le modèle de Bohr

Un modèle fut développé par Niels Bohr en 1913 à partir des propriétés mises en évidence par

Planck et Rutherford. Dans le modèle des sphères dures, l'atome est un objet entier,

indécomposable. Or, on sait depuis le milieu du XIXe siècle que l'on peut en « arracher » des

particules portant une charge électrique négative, les électrons. Dans le modèle de Bohr, l'atome

est composé d'un noyau chargé positivement, et d'électrons tournant autour, les rayons des orbites

des électrons ne pouvant prendre que des valeurs bien précises.

Le noyau est très compact, d'un diamètre d'environs 10

-15

à 10

-14

m, c'est-à-dire que le noyau est

cent mille à un million de fois plus petit que l'atome ; il porte une charge électrique positive. C'est

aussi la partie la plus lourde de l'atome, puisque le noyau représente au moins 99,95% de la

masse de l'atome. Les électrons sont ponctuels, c'est-à-dire que leur rayon est admis quasi nul

(tout du moins plus petit que ce que l'on peut estimer). Ils portent une charge négative. Pour des

raisons de lisibilité, le schéma ci-dessous n'est donc pas à l'échelle, en ce qui concerne les

dimensions du noyau et des électrons, ni aussi pour les rayons des différentes orbites (on notera

ici que le nombre d'électrons sur les orbites n'est pas prédit par le modèle).

Cette vision permet de décrire les phénomènes spectroscopiques fondamentaux, c'est-à-dire le fait

que les atomes absorbent ou émettent seulement certaines longueurs d'onde (ou couleur) de

lumière ou de rayons X. En effet, les électrons ne pouvant tourner que sur des orbites définies, le

saut d'une orbite à une autre se fait en absorbant ou en émettant une quantité déterminée d'énergie

(quantum).

Le modèle de Bohr, décomposant l'atome en deux parties, un noyau et un nuage d'électrons, est

plus précis que le modèle des sphères dures, pour lequel la surface de la sphère correspond à

l'orbite des électrons extérieurs.

Cependant, il présente le gros inconvénient des modèles planétaires : des électrons en orbite

autour du noyau sont des charges accélérées, ils devraient rayonner de l'énergie, ... et devraient

donc venir s'écraser sur le noyau. Le modèle n'explique pas non plus la forme des molécules.

Conclusion

Le concept d'atome est particulièrement bien admis par le grand public, pourtant,

paradoxalement, les atomes ne peuvent pas être observés par des moyens optiques et seuls

quelques rares physiciens manipulent des atomes isolés. L'atome est donc un modèle

essentiellement théorique. Bien que ce modèle ne soit plus aujourd'hui remis en cause, il a

beaucoup évolué au cours du temps pour répondre aux exigences des nouvelles théories

physiques et correspondre avec les différentes expérimentations effectuées.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%