11/03/2015 OCANA Marine L2 CR : Victor Chabbert AIH Pr

AIH - Virus neurotropes, arbovirus, zoonoses

11/03/2015

OCANA Marine L2

CR : Victor Chabbert

AIH

Pr A.Nougairede

14 pages

Virus neurotropes, arbovirus, zoonoses

A. Les virus neurotropes

Les virus neurotropes sont ceux qui vont infecter le système nerveux central (SNC). Le SNC est un

compartiment fermé, ce qui lui confère une bonne protection contre les agents infectieux. Cependant ceci peut

poser problème. En effet lorsque des agents infectieux parviennent à entrer dans le SNC, le fait qu'il soit fermé

va souvent bloquer les effecteurs de la réponse immunitaire.

La pénétration des virus dans le SNC se fait généralement par voie sanguine, mais peut parfois se faire par voie

neuronale. Ces virus ont un tropisme différent pour les différentes cellules du SNC : les neurones, les

astrocytes, les cellules microgliales et les oligodendrocytes.

On a deux types d'infections :

–les infections virales aiguës généralement d'évolution rapide, avec une réplication importante du virus

au niveau du SNC

–les infections virales latentes ou chroniques, qui peuvent aboutir à des atteintes généralement auto-

immunitaires post-infectieuses, c'est-à-dire venant à distance de l'infection par le virus et entraînant

une infection du SNC.

1/14

Plan :

A. Les virus neurotropes

B. Le syndrome méningé

C. La méningite

D. Les méningites virales pures

E. Les encéphalites virales

I. Encéphalites et méningo-encéphalites virales aiguës

II. Encéphalites post-infectieuses

III. Encéphalites subaiguës

F. Les myélites

G. Les principaux virus neurotropes

I. L'Herpes simplex virus

II. Le virus Varicelle Zona

III. Le virus des oreillons

IV. Les entérovirus

H. Une zoonose : la rage

I. Les arbovirus

I. La fièvre jaune

II. La dengue

III. Le virus West-Nile

IV. Le chikungunya

V. Le virus toscana

AIH - Virus neurotropes, arbovirus, zoonoses

Les virus neurotropes sont responsables de la majorité des infections du SNC. Ce sont des infections dites

aseptiques car elles ne sont pas bactériennes.

Il y a trois types d'infections du SNC : les méningites, les encéphalites et les myélites. Ces infections peuvent

être combinées, on aura des méningo-encéphalites ou des encéphalo-myélites.

La méningite est une infection des méninges. Les méninges sont composées de 3 couches en partant de

l'extérieur : la dure-mère, l'arachnoïde et la pie-mère. Entre l'arachnoïde et la pie-mère se trouve l'espace sous

arachnoïdien qui contient le liquide céphalo-rachidien (LCR). Donc lorsque l'on a une méningite on a une

infection uniquement des méninges qui entourent le cerveau.

Lorsque l'on a une encéphalite, le virus se réplique à différents endroits dans le cerveau ce qui lui permet de

l'infecter. Ce phénomène peut être localisé, généralisé, uniquement au niveau de la substance blanche ou

uniquement au niveau de la substance grise. Tout va dépendre du virus et du type d'infection.

B. Le syndrome méningé

Le patient qui a une méningite a un syndrome méningé.

→ Clinique :

On retrouve des signes fonctionnels qui sont des céphalées violentes, souvent une photophobie et des

vomissements dits faciles « en jet ».

Il y a aussi des signes physiques. Le plus courant est la raideur de la nuque, avec une flexion passive de la

tête sur le thorax limitée par la contracture douloureuse des muscles cervicaux postérieurs. On peut aussi

trouver le signe de Kernig avec en position couchée une impossibilité de plier les cuisses sur le bassin les

jambes tendues et une douleur obligeant à la flexion des genoux. Il y a aussi le signe de Brudzinski, lors de la

tentative d'antéflexion de la tête on observe une flexion involontaire des membres inférieurs du patient.

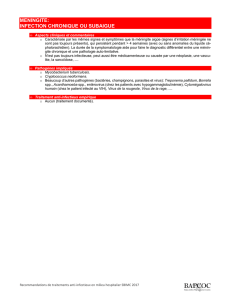

C. La méningite

C'est l'association d'un syndrome méningé (signes fonctionnels et physiques) avec de la fièvre (signe

d'infection).

Il y a des formes cliniques particulières de méningites. On trouve des formes graves avec au premier plan des

troubles de la vigilence, des confusions et parfois un coma.

Selon l'âge on peut aussi avoir des formes cliniques particulières, notamment chez le nouveau-né où on n'a

souvent pas de raideur de la nuque mais plus une hypotonie. Chez le nourrisson on peut avoir au premier plan

des troubles digestifs, une somnolence ou une agitation et parfois des convulsions.

Il est plus difficile de faire le diagnostic clinique chez le nouveau-né et le nourrisson que chez l'adulte et les

enfants.

Au niveau des méninges le LCR circule. La ponction de ce liquide, appelée la ponction lombaire est un bon

moyen de détecter le microbe qui cause la méningite. Elle est utilisée pour rechercher tous les types de

microbes tels que les bactéries, les virus et parfois aussi les champignons (rare). Elle permet de vérifier le

LCR du patient qui doit être acheminé en urgence au laboratoire pour rechercher les agents pathogènes.

On fait aussi des analyses cytologiques et biochimiques qui vont permettre de nous orienter sur l'agent causal de

la méningite.

2/14

AIH - Virus neurotropes, arbovirus, zoonoses

La ponction lombaire se fait au niveau du cul de sac méningé lombaire du canal rachidien (entre la 3ème et

la 4ème vertèbre lombaire). Entre la 3ème et la 5ème vertèbre lombaire circule le LCR (il entoure le cerveau

puis descend tout le long de la moelle épinière pour la protéger aussi), on n'a plus de moelle épinière à ce

niveau là, il n'y a donc aucun risque de la léser en faisant une ponction à ce niveau là.

La ponction lombaire est indiquée pour tout syndrome méningé. Il y a des contre-indications à la ponction

lombaire : les signes d'engagement cérébral car il y a une hypertension intracrânienne avec lésion expansive

au niveau du cerveau (ex : hématome), mais aussi les anomalies de l'hémostase parce que c'est un test invasif

qui peut alors causer des hémorragies graves.

Le LCR est un liquide limpide comme l'eau, c'est un ultra-filtrat du sang réalisé au niveau des plexus

choroïdes au niveau des ventricules cérébraux. Il va circuler au niveau des ventricules où il est produit, puis

des méninges qui entourent le cerveau et dans le canal de l'épendyme au centre de la moelle épinière. Il y a

environ 150 ml de LCR chez un adulte. Il est renouvelé très fréquemment, 3 à 4 fois par jour, ce qui permet

d'en prélever des quantités assez importantes chez les patients. Son rôle majeur est de protéger le SNC. Cette

protection est notamment mécanique car ce liquide va amortir les chocs.

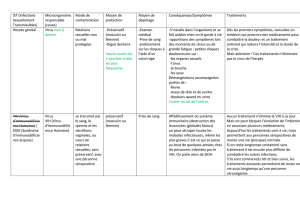

→ Comment interpréter les résultats d'une ponction lombaire lorsque l'on a un patient avec une méningite ?

3/14

AIH - Virus neurotropes, arbovirus, zoonoses

Lorsqu'un patient est atteint d'une méningite on observe toujours la présence d'éléments.

On va utiliser la microbiologie pour rechercher des pathogènes, les virus étant invisibles au microscope on ne

peut pas les détecter avec cet instrument.

On fait aussi des analyses biochimiques : la protéinorachie pour analyser les protéines et la glycorachie pour

analyser le glucose dans le LCR. Si l'étiologie est bactérienne on aura une augmentation de la protéinorachie et

une diminution de la glycorachie. Si la cause est un virus les deux seront normales.

Normalement il n'y a quasiment pas de protéines dans le LCR et la glycorachie du LCR représente 1/3 de la

glycémie du corps.

On réalise aussi des analyses cytologiques qui ont pour but de rechercher les leucocytes. Si des lymphocytes

panachés sont présents, il s'agira d'une méningite due à un virus (ou à une listériose). Si on retrouve des

polynucléaires neutrophiles l'origine sera bactérienne.

D. Les méningites virales pures

L'atteinte est seulement méningée et ne touche aucune autre structure du SNC.

Les signes majeurs sont la fièvre et un syndrome méningé parfois peu spécifique (on ne retrouve pas tous les

symptômes).

On retrouve dans le LCR 10 à 1000 GB/mm3 dont beaucoup de lymphocytes (panaché au début). Au niveau

des analyses biochimiques la protéinorachie est normale (ou discrètement augmentée) ainsi que la glycorachie.

Elles sont en général de bon pronostic mais le virus peut parfois atteindre l'encéphale et provoquer des lésions

irréversibles du cerveau. On parle de méningo-encéphalites, elles sont très graves.

Les virus impliqués sont les suivants :

–les Herpesvirus neurotropes, ils ont un tropisme important pour le SNC. On retrouve l'Herpes Simplex

Virus (HSV) responsable de la méningite herpétique et dont la présence est une urgence thérapeutique

et diagnostique ! Il y a aussi les virus de la varicelle et du zona (VZV) et le Human Herpes Virus 6

(HHV-6)

–certains virus associent parfois au syndrome méningé une éruption cutanée : HHV-6, le virus des

oreillons (première cause de méningite virale et infectieuse mais non grave car n’entraîne pas de co-

infection, il permet le diagnostique d'exclusion, est rassurant et permet d'éviter l'hospitalisation), VZV,

les entérovirus, les paréchovirus

–le CML qui est le virus de la méningite choriolymphocytaire transmis lors d'un contact avec les animaux

et notamment les rongeurs (zoonose), c'est rare mais grave

–le Toscana virus, qui est un arbovirus transmis par les piqures d'arthropodes.

4/14

AIH - Virus neurotropes, arbovirus, zoonoses

→ Le diagnostic :

On va rechercher les génomes viraux par PCR dans le LCR. On s’intéresse en première intention au HSV,

au VZV, aux entérovirus. On peut également rechercher le virus des oreillons. Chez les enfants on va en plus

rechercher le HHV-6 et le paréchovirus. On recherchera en dernière intention le virus Toscana.

On réalise aussi des prélèvements périphériques au niveau pharyngé et dans les selles où l'on peut retrouver

des entérovirus. On fait aussi des prélèvements cutanés si il y a une éruption concomitante pour rechercher le

virus de la varicelle et du zona et parfois de l’herpès. En effet on peut retrouver le même virus en plus grande

quantité au niveau cutané que dans le LCR où celle-ci est plus limitée.

On fait enfin une sérologie pour rechercher des anticorps dirigés contre le virus, avec deux sérums à 10-15

jours d'intervalle pour voir si il y a séroconversion. On recherche notamment les IgM qui témoignent d'une

primo-infection dans le sérum du patient.

E. Les encéphalites virales

Il y a une atteinte inflammatoire de l'encéphale.

→ Clinique :

Il y a des signes de dysfonctionnement du SNC. Elles peuvent se produire au moment de la phase aiguë de

l'infection ou à distance d'un épisode infectieux viral, bactérien ou parasitaire. Lorsqu'elles sont associées

à un syndrome méningé on parle de méningo-encéphalite.

→ Physiopathologie : on distingue

–les encéphalites aiguës par agression directe de l'agent infectieux

–les encéphalites subaiguës ou post-infectieuses avec une composante immuno-allergique.

I. Encéphalites et méningo-encéphalites virales aiguë

Il s'agit d'une infection directe du tissu nerveux. L'encéphale est composé de substance grise et de substance

blanche. La topographie de l'atteinte réalise des tableaux neurologiques divers :

–si l'atteinte est au niveau de la substance blanche c'est une leuco-encéphalite

–si l'atteinte est au niveau de la substance grise c'est une polio-encéphalite

–si l'atteinte est au niveau des deux substances c'est une pan-encéphalite

Pour visualiser l'atteinte on utilise une technique d'imagerie, le scanner.

→ Les signes cliniques :

On parle de confusion fébrile associée à des anomalies neurologiques d'origine centrale avec des troubles

de la conscience, des crises convulsives et des signes déficitaires variés (des déficits moteurs et des

mouvements anormaux).

→ Les signes d'accompagnement initiaux :

Ils permettent d'orienter le diagnostic. On regarde si il y a une cicatrice de morsure pour la rage (celle-ci est

particulière car elle n'entraîne pas de fièvre). On regarde aussi si le patient souffre de troubles digestifs, si il y a

une éruption cutanée récente, si il y a des signes respiratoires,...

5/14

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%