Les cellules immunitaires

L

LL

L

L

LL

L

L

LL

Le

ee

e

e

ee

e

e

ee

es

ss

s

s

ss

s

s

ss

s

c

cc

c

c

cc

c

c

cc

ce

ee

e

e

ee

e

e

ee

el

ll

l

l

ll

l

l

ll

ll

ll

l

l

ll

l

l

ll

lu

uu

u

u

uu

u

u

uu

ul

ll

l

l

ll

l

l

ll

le

ee

e

e

ee

e

e

ee

es

ss

s

s

ss

s

s

ss

s

i

ii

i

i

ii

i

i

ii

im

mm

m

m

mm

m

m

mm

mm

mm

m

m

mm

m

m

mm

mu

uu

u

u

uu

u

u

uu

un

nn

n

n

nn

n

n

nn

ni

ii

i

i

ii

i

i

ii

it

tt

t

t

tt

t

t

tt

ta

aa

a

a

aa

a

a

aa

ai

ii

i

i

ii

i

i

ii

ir

rr

r

r

rr

r

r

rr

re

ee

e

e

ee

e

e

ee

es

ss

s

s

ss

s

s

ss

s

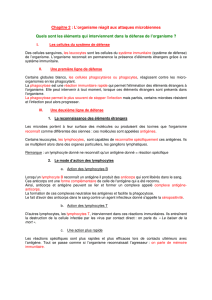

On les appelle aussi cellules hématopoïétiques ou leucocytes

Les cellules de l'immunité proviennent toutes des cellules souches

pluripotentes de la lignée hématopoïétique, dans la moelle osseuse. Ces cellules

peuvent donner naissance à différents types de cellules sanguines :

_ les cellules de la lignée érythrocytaire (globules rouges et plaquettes)

_ les cellules de la lignée myéloïde qui interviennent principalement dans

l'immunité non-spécifique

_ la lignée lymphoïde intervenant dans l'immunité spécifique

La différenciation se fait par des facteurs de croissance stimulant la

prolifération et la différenciation, selon un ordre précis. Ces cellules se différencient

dans la moelle osseuse et passent de la circulation sanguine pour pénétrer dans les

tissus, si nécessaire.

I

I_

_

L

Li

ig

gn

né

ée

e

é

ér

ry

yt

th

hr

ro

oc

cy

yt

ta

ai

ir

re

e

(

(

o

ou

u

m

mé

ég

ga

a-

-c

ca

ar

ry

yo

oc

cy

yt

ta

ai

ir

re

e

)

)

Les cellules érythrocytaires sont de grande taille et leur ploïdie va de la

tétraploïdie à 64 fois chaque chromosome. La fragmentation de leur cytoplasme

donne les plaquettes sanguines. Ce sont des cellules sans noyau qui interviennent

dans la coagulation et l'inflammation.

I

II

I_

_

L

Li

ig

gn

né

ée

e

m

my

yé

él

lo

oï

ïd

de

e

Cette lignée intervient principalement dans l'immunité non-spécifique. Ces

cellules ont pour fonction d'éliminer les substances étrangères à l'organisme en les

phagocytant ou en les lysant. Certaines d'entre elles peuvent aussi enclencher une

réponse immunitaire spécifique en présentant des antigènes aux lymphocytes T.

A

A.

.

G

Gr

ra

an

nu

ul

lo

oc

cy

yt

te

es

s

Ils représentent 60 à 70 % des leucocytes sanguins. On les identifie grâce à

leur cytoplasme en granules, colorées au MGG (May-Grinwald-Giemsa).

1

1)

)

N

Ne

eu

ut

tr

ro

op

ph

hi

il

le

es

s

l

l

C

Ca

ar

rt

te

e

d

d'

'i

id

de

en

nt

ti

it

té

é

Organite Particularités Fonction

Noyau Très segmenté Piège à fils d'ADN

Granules

Peroxydase et

phosphatases alcalines et

acide

Digestion des

bactéries

C

3b

et partie Fc Phagocytose des

micro-organismes

opsonisés

Récepteurs

C

5a

et C

3a

Chimiotactisme

l

l

G

Gé

én

né

ér

ra

al

li

it

té

és

s

Ce sont les granulocytes les plus

nombreux dans le sang (90 %). Leur durée

de vie est courte ( quelques jours ). Ils

migrent par chimiotactisme vers le lieu

d'infection. Elles y phagocytent et digèrent

toute substance étrangère, notamment les

bactéries.

2

2)

)

E

Eo

os

si

in

no

op

ph

hi

il

le

es

s

l

l

C

Ca

ar

rt

te

e

d

d'

'i

id

de

en

nt

ti

it

té

é

Organite Particularités Fonction

Noyau Bilobé ?

Granules Visibles au MGG

Peroxydase et

phosphatase acide

Lyse des bactéries

C

3b

et partie Fc d'IgG

et IgE Parfois phagocytose

Allergies

Récepteurs C

5a

et C

3a

Chimiotactisme

l

l

G

Gé

én

né

ér

ra

al

li

it

té

és

s

Ils représentent 2 à 5 % des leucocytes

sanguins, mais ce sont plus nombreux dans

les tissus. Leur fonction première est de lyser

en libérant ses enzymes dans le milieu, même

s'ils peuvent phagocyter.

C'est pourquoi ils sont principalement

impliqués dans les réponses anti-parasitaires.

Ils sont également impliqués dans les

réponses d'hypersensibilité, à cause de leurs

récepteurs pour les parties Fc des IgE.

3

3)

)

B

Ba

as

so

op

ph

hi

il

le

es

s

/

/

m

ma

as

st

to

oc

cy

yt

te

es

s

l

l

C

Ca

ar

rt

te

e

d

d'

'i

id

de

en

nt

ti

it

té

é

Organite Particularités Fonction

Noyau Parfois segmenté ?

Granules

Très visibles au MGG

Histamine, héparine,

facteurs chimiotactiques,

enzymes et substance

activant les plaquettes

Inflammation

Chimiotactisme

C

3b

et partie Fc d'IgG

et IgE

(forte affinité)

Allergies

Récepteurs C

5a

et C

3a

Chimiotactisme

l

l

G

Gé

én

né

ér

ra

al

li

it

té

és

s

Ces cellules sont très rares dans le sang

(0,5 % des leucocytes sanguins). Elles sont

impliquées dans les allergies à IgE.

B

B.

.

M

Mo

on

no

oc

cy

yt

te

es

s

/

/

m

ma

ac

cr

ro

op

ph

ha

ag

ge

es

s

e

et

t

C

CP

PA

Ag

g

Ces cellules constituent un ensemble appelé système phagocytaire

mononucléé ou encore système réticulo-histocytaire. Les CPAg sont les Cellules

présentatrices d'Antigènes.

1

1)

)

M

Mo

on

no

oc

cy

yt

te

es

s

/

/

m

ma

ac

cr

ro

op

ph

ha

ag

ge

es

s

Ce sont des cellules volumineuses,

présentent un noyau caractéristique, en "fer

à cheval". Leur durée de vie est très courte

dans le sang (3 jours). Ces cellules peuvent

devenir adhérentes après activation.

Lorsqu'elles entrent dans un tissu, on les

appelle des macrophages, et elles

acquièrent les caractéristiques du tissu.

Ex : les cellules de Kupffer sont les macrophages du foie

Leur fonction principale est la phagocytose, mais elles effectuent aussi la

cytolyse, la sécrétion de médiateurs solubles tels que des protéines du complément,

des enzymes et des cytokines ; et enfin, elles peuvent présenter un antigène

phagocyté aux lymphocytes T

helper

.

2

2)

)

C

CP

PA

Ag

g

Leur fonction est de présenter des

morceaux d'antigènes aux lymphocytes T

helper

.

Pour cela elles doivent d'abord absorber et

digérer l'antigène.

On trouve parmi ces cellules les

cellules dendritiques folliculaires (à

l'intérieur des follicules des organes

lymphoïdes), les cellules de Langerhans

(dans la peau et les muqueuses) ou encore les

cellules interdigitées (dans le thymus) et les

lymphocytes B.

I

II

II

I_

_

L

Li

ig

gn

né

ée

e

l

ly

ym

mp

ph

ho

oï

ïd

de

e

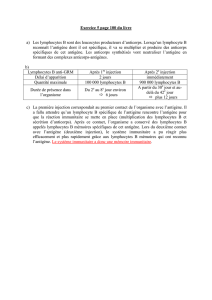

Les lymphocytes représentent 20 % des leucocytes sanguins. Ils assurent

l'immunité spécifique lorsqu'une substance n'a pas pu être éliminée par l'immunité

non-spécifique. Ils possèdent tous un récepteur spécifique d'un antigène.

Lorsqu'un lymphocyte a fixé l'antigène sur son récepteur, cela va entraîner la

différenciation de ces cellules pour produire des molécules effectrices.

A

A.

.

L

Ly

ym

mp

ph

ho

oc

cy

yt

te

es

s

B

B

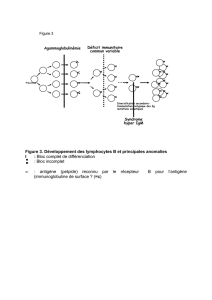

Son récepteur d'antigène est une

immunoglobuline de surface. Lorsque l'antigène

s'y fixe, et en présence de co-signaux, le

lymphocyte s'active. Il se multiplie et se transforme

en cellule sécrétrice d'anticorps, un plasmocyte. Il

CPAg

Antigène

T

helper

Cytokines

T

cytotoxique

B

peut aussi se transformer en cellule à longue durée de vie, un lymphocyte B

mémoire.

Le récepteur d'antigène que les lymphocytes B mémoires expriment aura une

meilleure affinité avec l'antigène, ce qui permettra une réponse plus efficace (

réponse secondaire ) lors d'une future rencontre avec l'antigène.

B

B.

.

L

Ly

ym

mp

ph

ho

oc

cy

yt

te

es

s

T

T

Il existe deux types de lymphocytes T : les T

helper

et les T

cytotoxiques

.

Les lymphocytes T

helper

( ou CD

4+

ou T

4+

), après avoir reconnu leur antigène,

orientent la réponse immunitaire vers la voie la plus efficace car ils communiquent

avec les autres cellules, par l'intermédiaire de cytokines.

Les lymphocytes T

cytotoxiques

( ou CD

8+

ou T

8+

) sont spécialisés dans la

reconnaissance de cellules devenues dangereuses pour l'organisme (cancéreuses,

infectées par un virus, recouvertes d'anticorps … ).

C

C.

.

C

Ce

el

ll

lu

ul

le

es

s

N

NK

K

(

(N

Na

at

tu

ur

ra

al

l

K

Ki

il

ll

le

er

r)

)

Bien qu'elles dérivent de la lignée lymphoïde, ces cellules ne possèdent pas

de récepteur d'antigène, et donc ne participent pas à l'immunité spécifique. Ces

cellules ont la même fonction que les lymphocytes T

cytotoxiques

, mais elles n'ont pas

besoin d'être activées pour fonctionner.

I

IV

V_

_

C

Co

on

nc

cl

lu

us

si

io

on

n

La coopération des toutes ces cellules assure le bon fonctionnement du

système immunitaire.

1

/

4

100%