Titre de la note - Parc national des Pyrénées

Communique presse

Parc national des Pyrénées

Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes

Le Parc national des Pyrénées,

Acteur de la lutte contre le réchauffement climatique

L’Observatoire pyrénéen des effets du changement climatique a identifié des

signaux déjà visibles du changement climatique :

- Réchauffement de +1,1°C depuis 1900 dans le massif Pyrénées

- Remontée en altitude des espèces végétales de trois mètres par an entre

1971 et 1993 et de 5,6 mètres par an entre 1971 et 2006 pour certaines

espèces d’insectes

- Diminution de dix à quinze jours d’enneigement entre 1971 et 2008 pour

la moyenne montagne

- Diminution de 85% de la surface des glaciers pyrénéens depuis 1850

Soucieux des impacts du réchauffement climatique attendus sur les patrimoines naturels et paysagers, le

Parc national des Pyrénées se positionne comme un acteur de la lutte contre l’évolution du climat.

Son intervention se situent tant au niveau de suivis d’indicateurs du réchauffement du climat pour en

comprendre ses effets, qu’au niveau d’actions concrètes mises en œuvre ou accompagnées

techniquement et/ ou financièrement.

Sans une prise de conscience et un changement réel de nos habitudes de vie, les principaux effets

attendus vont concerner :

- Les milieux aquatiques et la ressource en eau : diminution des débits, augmentation des crues,

développement d’algues et de pathogènes,…

- La réduction voire la disparition des milieux froids et des zones humides (glaciers, grotte glacée,

tourbières, …) et des espèces associées.

- Une extension des milieux chauds et secs ainsi que des espèces qui y vivent. Les cortèges

d’espèces vont donc beaucoup évoluer et les espèces animales et végétales vont se déplacer

pour rechercher les conditions de vie dont elles ont besoin. Certaines y parviendront, d’autres

pas.

- La remontée de la limite forestière.

- L’allongement de la période de végétation (les troupeaux monteront en estives plus tôt et

redescendront plus tard).

- Le développement des risques d’allergènes et de maladies émergentes.

2

Des suivis pour comprendre les effets du réchauffement climatique

Fort d’une stratégie scientifique renforçant le volet « connaissance » de l’impact du changement

climatique, le Parc national privilégie la mise en place ou l’accompagnement de suivis d’habitat ou

d’espèces indicatrices du changement climatique. Récents, ces protocoles nécessitent un suivi sur le

long terme pour comprendre et mesurer l’impact du réchauffement climatique.

- Le suivi des oiseaux d’altitude

Initié par le Parc national et réalisé en lien avec le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et le

Centre national de recherche scientifique de Montpellier, le suivi des oiseaux communs des milieux

ouverts en altitude permet d’étudier l’évolution, sur le long terme, de l'abondance et du cortège des

passereaux dans les habitats d'altitude.

Philippe Fontanilles, garde-moniteur du Parc national, est le référent de ce suivi :

« Le suivi des oiseaux d’altitude est réalisé par point écoute. Le Parc national est quadrillé de trente sites

depuis lesquels nous comptons les oiseaux à l’oreille, essentiellement, et à la vue. Trois cents points sont

ainsi concernés sur une période de quatre ans dont soixante points fixes visités annuellement. Durant

deux périodes de cinq minutes consécutives, courant juin et juillet, nous réalisons l’inventaire des

individus. Le fait de répéter ce suivi dans le temps et dans l’espace permet de déterminer la probabilité

de détection des espèces et d’être pertinent sur l’ensemble du Parc national. »

Pipit spioncelle, Rougequeue noir, Traquet motteux, Accenteur mouchet, Linotte mélodieuse,… Pour

suivre la trentaine d’espèces recensées, certaines vulnérables, la plupart protégées, le Parc national est

accompagné par le Groupe Ornithologique Pyrénées Adour et Nature Midi-Pyrénées. Cette étude est

déclinée sur les massifs montagneux français par Parcs nationaux de France. « Avec l’évolution du

climat, certaines espèces thermophobes, remontent en altitude. Les montagnes du sud, comme les

Pyrénées, seront des zones refuge. Le protocole de suivi des oiseaux d’altitude nous permettra de

valider ou d’infirmer cette hypothèse. Il faut savoir que depuis 1980, quatre cent vingt millions d’oiseaux

ont disparu en Europe (Ecology letter 3/11/14) tandis que la France a vu 10% de ses oiseaux nicheurs

disparaitre en vingt ans (MHNP) » conclut Philippe Fontanilles.

Photo: Laurent Nédélec/ PNP

Traquet Motteux

- Le suivi des combes à neige en vallée de Cauterets et d’Ossau dans le cadre du

programme Observatoire pyrénéen du changement climatique

Depuis 2012, dans le cadre du programme coordonné par le Conservatoire botanique des Pyrénées à

l’échelle du massif, le Parc national assure le suivi des combes à neige, ces endroits où la neige subsiste

plus longtemps, permettant la présence d’une végétation particulière telle que le saule herbacée. Quatre

fois par an aux mêmes dates, les gardes-moniteurs effectuent des observations pour connaître le degré

de développement des espèces végétales qui fréquentent ces milieux. En parallèle, des capteurs

disposés à proximité enregistrent la durée d’enneigement et l’évolution des températures. Ces données

pourront à long terme, apporter des éclairages particuliers sur l’évolution de la biodiversité des milieux

froids que sont les combes à neige sous l’impact du réchauffement climatique.

3

- L’étude des tourbières et des lacs d’altitude

Ces deux écosystèmes possèdent un double avantage : celui d’être à la fois une sentinelle du

changement actuel, ainsi que d’excellentes archives des changements passés. Le laboratoire Géode de

Toulouse (CNRS) accompagné par le Parc national et l’Agence de l’eau, procède ainsi à des carottages

de tourbières et de sédiments lacustres afin de caractériser l’état écologique actuel des lacs d’altitude et

des tourbières, et leur évolution au cours des temps.

Datation au carbone 14, analyse des pollens, étude des diatomées (algues microscopiques) et des restes

d’insectes aquatiques,… permettent ainsi d’étudier l’évolution de leur fonctionnement en fonction de

différents facteurs : activités humaines sur le bassin versant (pastoralisme, tourisme, pollution

atmosphérique), changement climatique,…

Cette étude est complétée par un suivi de six lacs d’altitude qui s’inscrit dans l’observation sur le long

terme des changements climatiques à venir. Plusieurs paramètres sont étudiés : taux d’oxygène,

température, conductivité, turbidité, PH et transparence.

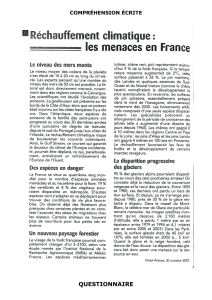

- Le suivi de six glaciers

Depuis 2001, accompagné financièrement par le Parc national des Pyrénées, la région Midi-Pyrénées et

les départements des Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne, l’Association Moraine suit l’évolution de

neuf glaciers des Pyrénées françaises. Las Néous, les Oulettes de Gaube, le Petit Vignemale, Ossoue,

Gabiétous et Taillon : six d’entre eux sont situés en zone cœur du Parc national. « Les glaciers

constituent un baromètre scientifique remarquable du réchauffement climatique » note Pierre René,

glaciologue de l’association Moraine.

Les travaux glaciologiques de terrain font l’objet d’une collaboration avec les gardes-moniteurs du Parc

national. A partir d’un protocole répété à l’identique chaque année, l’objectif est de mesurer l’évolution

physique des glaciers : longueur, surface et volume.

Paramètre le plus représentatif des conditions atmosphériques, le volume ou plutôt la variation de volume

est déterminé sur le terrain grâce à plusieurs investigations. Fin mai, le bilan de l’accumulation de neige

est réalisé par sondages et carottages. A la fin de la période estivale, grâce à la mise en place préalable

de balises d’ablation, la fonte du névé et de la glace est calculée. Par soustraction du bilan estival au

bilan hivernal, la variation du volume, aussi appelée bilan de masse, est connue. « Pour qu’un glacier

puisse subsister, il faut que son bilan de masse soit positif ou nul. Depuis quatorze ans, le bilan annuel

du glacier d’Ossoue, le plus étudié de tous, n’a été qu’une seule fois légèrement positif. Il diminue

progressivement, poursuit Pierre René. Le glacier d’Ossoue a perdu 60% de sa surface en cent ans.

Compte-tenu des prévisions climatiques, ces glaciers sont voués à disparaitre à l’horizon 2050. »

Les photographies des glaciers à années distinctes rendent accessibles à tous l’évaluation qualitative de

l’évolution. Chacun d’entre nous peut de fait, se rendre compte de leur régression progressive.

Photo : Association Morraine

L’évolution du glacier d’Ossoue entre 2015 (photo) et 2005 (marquage rouge). Le glacier a perdu en 10

ans, 122m de longueur, 12ha de surface et 16m d'épaisseur.

4

Les élèves sensibilisés à l’évolution du climat

«La Semaine du Climat» a été l’occasion pour le Parc national de mener des actions de sensibilisation

sur les changements climatiques. Ainsi, Nicolas Laffeuillade, garde-moniteur au secteur de Cauterets, a

présenté à deux classes de 3ème du collège de Pierrefitte-Nestalas, avec le concours du professeur de

Sciences et Vie de la Terre (SVT), l’étude des glaciers, leur suivi et les impacts du réchauffement

climatique. A Luz Saint-Sauveur, tous les collégiens ont été sensibilisés aux évolutions du climat avec

pour point de départ de cette action, onze affiches illustrées apposées dans les couloirs de

l’établissement. Elles ont permis d’échanger sur l’évolution du climat, ses incidences et les actions

possibles pour freiner sa croissance. Eric Boyer, garde-moniteur au secteur de Luz-Gavarnie et le

professeur documentaliste ont plus particulièrement travaillé avec les élèves au travers d’un

questionnaire accessible depuis l’espace numérique de travail. Enfin, un projet mené sur l’année 2015-

2016, portant sur le changement climatique, a été initié avec les élèves de la maternelle d’Esquièze-Sere.

D’autres établissements suivent l'exemple.

Des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et

adapter le territoire

Le bilan carbone du territoire

Le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre (GES) des activités réalisé en 2012, a mis en

avant les activités les plus émettrices de GES sur le territoire :

- Déplacements 45%

- Agriculture 17%

- Alimentation 12%

- Bâtiments 11%

- Fret 9%

- Déchets 6%

Le territoire et ses activités émettent 693 717 tonnes équivalent CO²

soit l’équivalent de 66 000 fois le tour de la Terre en voiture.

Le plan climat énergie territorial

Depuis juin 2012, le Parc national des Pyrénées a défini, en concertation avec les acteurs du territoire, un

plan d’actions sur 2015-2020 afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’adapter le territoire

au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité.

Le plan climat du Parc national s’articule autour de sept axes :

- proposer des alternatives à l’usage individuel de la voiture ;

- favoriser l’adaptation des activités de montagne ;

- accompagner le territoire vers l’autonomie énergétique ;

- accélérer la montée en puissance des circuits courts ;

- favoriser les changements de comportement par l’éducation ;

- venir en appui à l’aménagement durable ;

- viser l’exemplarité environnementale du Parc national.

1- Les actions d’ores et déjà mises en œuvre par le Parc national des Pyrénées

- Partage d’expérience : un voyage d’étude avec les élus

Afin d’accompagner les communes dans leur projet d’extension de bourg, le Parc national a organisé un

voyage d’étude sur la démarche d’éco lotissement en milieu rural. La visite des deux sites, le futur éco-

village à Sainte-Croix (Tarn) et d’un éco-lotissement à Laguiole (Aveyron), ont permis aux sept élus et

techniciens de la Communauté de communes du Pays Toy, de Pierrefitte-Nestalas, d’Aucun, d’Estaing,

de Saint-Lary et du Conseil d’Architecture, d’urbanisme et d’environnement des Hautes-Pyrénées,

d’échanger sur ces démarches et de comprendre leur mise en œuvre.

5

- Les « Nuits de la thermographie »

De nuit, l’hiver, les habitants des communes d’Ancizan, d’Ayros-Arbouix et d’Arrens-Marsous, ont été

invités à regarder leur habitation avec une caméra thermographique. Une manière de traquer les

déperditions de chaleur des bâtisses afin d’envisager les travaux prioritaires à mettre en œuvre pour

diminuer les consommations d’énergie. Les participants sont repartis avec la photo thermique de leur

maison et des préconisations pour améliorer l’isolation de leur logement prodiguées par le Parc national,

l’Espace info énergie et les étudiants de la licence STER de l’IUT de Tarbes.

photo : Eloïse Deutsch/ PNP

- La lutte contre la pollution lumineuse

Conscient de l’impact de la pollution lumineuse sur la faune, la flore et la fragmentation des habitats

nocturnes, le Parc national est partenaire de la « Réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi»

(RICE) qui est portée par la régie du Pic du Midi et le Syndicat départemental d'énergie des Hautes-

Pyrénées avec l’appui de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Ainsi, les gardes-moniteurs du Parc national tout comme les gardiens de refuge, ont participé à

l'opération « gardiens des étoiles ». Ils ont assuré le suivi de la pollution lumineuse en prenant les

mesures de la brillance du fond du ciel. Le Parc national a également soutenu les projets de conversion

des éclairages des communes du territoire afin de les rendre conformes aux cahiers des charges du

programme « ciel étoilé » de la RICE. Ce programme a permis de limiter la pollution lumineuse et de

réduire leur facture énergétique.

- Les refuges équipés en énergie 100% renouvelable

Les refuges propriétés du Parc national (Arlet, Ayous, Migouélou, Espuguettes) utilisent exclusivement

une énergie renouvelable, hydraulique ou solaire. Grâce aux panneaux photovoltaïques, l’électricité

solaire produite permet d’économiser 714 tonnes équivalent CO² sur une année.

Photo : Joël Combes/ PNP

Refuge de Migouélou

6

6

7

7

1

/

7

100%