ondes acoustiques

1

ONDES ACOUSTIQUES

1. BUT DE LA MANIPULATION

Nous présentons ici un tube inventé en 1866 par August Adolph KUNDT (1839 – 1894, un

physicien allemand qui a étudié les phénomènes ondulatoires) qui permet de mesurer la vitesse du son

dans les gaz et les solides à partir des ondes acoustiques stationnaires qui y règnent. Le tuyau sonore

est le principe de tous les instruments à vent. La fréquence de vibration de l'air, donc la hauteur de la

note, dépend de la pression de l'air et de la longueur du tuyau, selon le principe de l'onde stationnaire

dans un tuyau.

La manipulation de TP a pour but d’étudier le phénomène des ondes stationnaires dans un tube

et leur dépendance vis-à-vis des caractéristiques du tube. On en déduira, de diverses manières, la

célérité du son dans l'air.

2. RAPPEL DES PRINCIPES

2.1 NATURE DES ONDES SONORES

On appelle onde mécanique le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu

élastique, sans transport de matière. Le son est une onde produite par la vibration mécanique d'un

support fluide ou solide et propagée grâce à l'élasticité du milieu environnant sous forme d'ondes

longitudinales c’est- à-dire que la perturbation du milieu élastique est parallèle à la direction dans

laquelle se propage l’onde. Nous nous intéressons ici à une variation rapide de pression qui ne permet

pas l'écoulement de l'air. Notons donc que seule la compression se déplace et non les molécules d'air,

si ce n'est de quelques micromètres. De petits mouvements oscillatoires des molécules d’air autour de

leur position d’équilibre sont associés à ces perturbations qui sont très faibles. Ainsi les fluctuations de

pression typiques dans l’air sont de l’ordre de 10-2 Pa pour les sons de la parole normale et de 1 Pa

pour une machine bruyante. On peut comparer ces pressions à la pression atmosphérique moyenne qui

est d’environ 105 Pa. Ces perturbations acoustiques se propagent sous forme d’ondes. La vitesse de

propagation des ondes acoustiques est appelée célérité du son.

La plupart des sons que nous entendons dans la vie quotidienne ont pour origine la vibration

d’un objet, par exemple la corde pincée d’une guitare, la membrane d’un hautparleur, les cordes

vocales, une cloche, etc. La propagation du mouvement vibratoire de la source ne peut se faire que par

un ou plusieurs milieux élastiques interposés entre la source et le tympan de nos oreilles. Il a été établi

que les impressions sonores ne prennent naissance que si la fréquence des vibrations est comprise

entre certaines limites qui sont légèrement variables d’un individu à l’autre. Pour donner naissance à

un son audible, la fréquence d’un mouvement vibratoire doit être comprise entre 20 et 20 000 Hz.

2.2 PROPAGATION D’UNE ONDE SONORE

Une onde acoustique est une perturbation de la pression locale qui se propage au sein d’un

milieu matériel. Cette perturbation s’accompagne d’une variation locale de pression p et de

déplacement u se propageant à la même vitesse. Il s’agit donc d’une onde scalaire et longitudinale. On

peut écrire si l’on considère une propagation suivant l’axe des x : P(x,t) = P0 + p(x; t)

où P(x; t) est la pression locale, P0 la pression moyenne (~105 Pa ici) et p(x; t) la perturbation de

pression (de l’ordre du Pascal).

On montre que le déplacement u (donc également la pression p(x; t)) vérifie l’équation de

propagation d’Alembert :

0

x2

u

2

c-

t2

u

22

où c2 = 1/( χ) est la vitesse du son, la masse volumique du fluide et χ la compressibilité du fluide.

La vitesse du son est la vitesse à laquelle se déplacent les ondes sonores. Elle varie suivant le

milieu de propagation, et est définie de la manière suivante : c = /T = /k (en m/s) où ω est la

fréquence de l'onde (en rad/s), et k la norme de son vecteur d'onde (en rad/m). Cela correspond à la

définition de sa vitesse de phase. Dans le cas où le milieu est dispersif, elle est différente de la vitesse

2

de groupe, qui est la vitesse de propagation de l'énergie sonore. Cette différence peut jouer un rôle

lorsqu'on mesure la vitesse du son. La différence entre ces deux grandeurs n'est cependant visible que

lorsque la dispersion du milieu est importante, ce qui est rarement le cas. Il ne faut pas non plus

confondre cette vitesse avec celle des molécules constituant le matériau, ni celle des particules fluides

dans le cas d'un fluide.

Les ondes sonores sont des ondes longitudinales qui provoquent la compression du milieu de

propagation. Lorsqu’il est soumis à la force de pression excitatrice, l’élément de volume d’air voit son

volume varier. On peut tenir compte de cette déformation en considérant l’air comme un gaz parfait.

En plus, dans le problème qui nous intéresse, on considère que le gaz est dans les conditions d’une

évolution isentropique, ce qui signifie approximativement qu’il ne reçoit pas d’énergie thermique mais

uniquement de l’énergie mécanique par la force de pression. La façon dont l’air se déforme sous l’effet

de la surpression qu’on lui impose est donc prise en compte dans l’équation du mouvement en y

introduisant le coefficient de compressibilité isentropique. L’évolution du gaz supposé parfait étant

isentropique, on a la relation suivante issue de la formule de Laplace pour un gaz parfait évoluant de

façon adiabatique et réversible (c’est la modélisation la plus adaptée) :

d’où

où = cp/cv est le rapport des chaleurs spécifiques à pression constante et à volume constant

et finalement :

on note donc :

M

RT

=cs

avec :

· = cp/cv : coefficient ne dépendant que de l'atomicité du gaz

· R = 8,3145 [J/(mol.K)] : constante du gaz parfait

· T : température [K]

· M : masse molaire du gaz (M = 29 g×mol–1 pour l'air)

La table suivante présente l'influence de la température sur l'air sous la pression d'une

atmosphère :

T [°C]

-10

-5

0

+5

+10

+15

+20

+25

+30

C [m/s]

325,4

328,5

331,5

334,5

337,5

340,5

343,4

346,3

349,2

2.2 ONDE SONORE DANS UN TUBE

Si l'on crée une surpression à une extrémité d'un tuyau, alors cette surpression va se déplacer

jusqu'à l'autre extrémité du tuyau. Cependant il faut noter que :

- il n'y a pas de déplacement de l'air d'un bout à l'autre du tuyau. L'air ne va bouger

que sur une petite distance pour former la surpression, puis revenir à sa place, il

fait un aller-retour de courte distance ;

- la surpression est suivie d'une dépression : puisque l'air s'est déplacé pour créer la

surpression, il se crée un déficit d'air ; si l'on trace la pression de l'air en fonction

de la position dans le tuyau, on a une forme de « S ».

A l'autre extrémité du tuyau deux situations expérimentales sont possibles :

Tuyau à extrémité fermée :

La paire surpression/dépression rebondit sur l'extrémité ; l'onde progressive repart dans l'autre

sens. En effet, l'air ne peut plus être poussé « en avant » par la surpression, il ne peut que

s'écouler « vers l'arrière » (par rapport au sens de propagation initial de l'onde). Cette

extrémité impose donc un ventre de pression (un nœud de vitesse). Si l'on émet plusieurs

ondes de surpression successives, les ondes progressant vers l'avant vont croiser les ondes

réfléchies vers l'arrière. La rencontre de ces ondes va créer l'onde stationnaire.

3

Tuyau à extrémité ouverte :

Lorsque la surpression arrive à l'extrémité du tuyau, l'air peut s'écouler dans toutes les

directions (il n'est plus contraint par le tube). La pression s'effondre donc immédiatement. Du

coup, la dépression va aspirer de l'air dans le tuyau. Au moment où la pression s'équilibre

avec l'extérieur, le courant d'air est toujours existant; entraîné par son élan, l'air se ré

comprime dans le tuyau. Cette extrémité impose donc un ventre de vitesse (un nœud de

pression). Il y a donc la création d'une nouvelle surpression qui va progresser en sens inverse.

En fait, l'onde se réfléchit sur un « mur d'air » à l'extrémité du tuyau. Donc, comme dans le

cas d'un tuyau fermé, l'onde se réfléchit, ce qui peut engendrer une onde stationnaire.

2.3 ONDES STATIONNAIRES

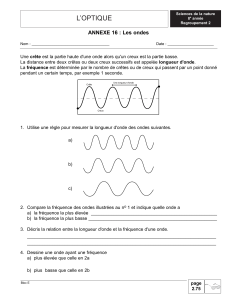

Fig.1

Les ondes stationnaires résultent de la superposition de deux ondes progressives : l’onde

incidente issue de la source et l’onde réfléchie sur la paroi située en O. Soit un point quelconque M,

situé à la distance x de O (Fig.1). La vibration résultante en M est :

X(x, t) = Ai cos ( ωt - k x + φi ) + Ar cos ( ωt + kx + φr )

ω est la pulsation de l’onde (ω = 2π f ) et k est la norme du vecteur d’onde (k = 2π /λ avec λ la

longueur d’onde). L’indice r signifie l’onde réfléchie et l’indice i l’onde incidente.

2.3.1 Supposons la paroi réfléchissante étant fixe, le déplacent du fluide est nul à la surface de cette

paroi (cas d’un tube fermé).

Ainsi, en x = 0 on a quelque soit l’instant t :

X(0, t) = 0 = Ai cos ( ωt + φi ) + Ar cos ( ωt + φr ) ce qui implique : Ar = Ai et φr = φi + π

L’onde réfléchie est en opposition de phase avec l’onde incidente. L’onde résultante en M s’écrit

donc :

X(x, t) = Ai [cos ( ωt - k x + φi ) - cos ( ωt + kx + φi )] = -2 Ai sin ( ωt + φi ) sin (kx)

La source sonore (H.P.) placée à la distance L de la paroi réfléchissante impose une autre condition

aux limites :

X(L, t) = A sin (ωt ) = -2 Ai sin ( ωt + φi ) sin (kL)

Avec un maximum d’amplitude A dans le cas : sin (kL)= ±1

Les relations précédentes conduisent aux commentaires suivants :

La fonction X(x,t) n’correspond plus à une onde progressive car il y a une séparation des

variables temporaire et spatiale : X(x,t)=f(x)g(t) – cette fonction correspond à une onde

stationnaire.

Il existe des points de l’espace où l’amplitude est constamment nulle : ce sont les nœuds de

l’onde stationnaire. Les nœuds sont tels que : kx = (2π/λ) x = p π avec p = 0, 1, 2,….Il y a bien

un nœud d’élongation sur la paroi réfléchissante en x = 0 (p=0 entraîne x=0 ). La distance x

entre deux nœuds consécutifs est égale à une demi-longueur d’onde : x= λ/2

Il existe des points de l’espace où l’amplitude est maximale : ce sont les ventres de l’onde

stationnaire. Les ventres sont tels que : kx = (2π/λ) x = (2 p + 1) π/2 avec p = 0, 1, 2, …. Les

ventres d’élongation sont donc, comme les nœuds, équidistants d’une demi-longueur d’onde

x= λ/2 et sont situés au milieu des intervalles séparant les nœuds.

La condition sin (kL)= ±1 correspondant au maximum d’amplitude de H.P. se traduit par la

présence au point L d’un ventre d’onde stationnaire.

4

Par conséquent on peut noter : kL = (2 p + 1) π/2 . Ainsi, il existe des fréquences de résonance

d’ondes stationnaires qui vérifient : ; avec p = 0, 1, 2, …. La mesure des fréquences

de résonance peut donc permettre de déterminer la vitesse du son.

On peut aussi dire que pour une fréquence donnée, il y a résonance pour certaines dimensions

de la cavité :

Egalement la mesure de la distance x séparant deux nœuds ou deux ventres consécutifs

permet de déterminer la longueur d’onde λ = 2 x et de déduire la célérité des ondes connaissant la

fréquence f de la source excitatrice puisque c = 2 f x.

2.3.2 Examiner de la même manière le cas d’un tube ouvert.

3 DISPOSITIF EXPERIMENTAL

3.1 MATERIELS UTILISE :

Fig.1

Le banc de mesures comporte (Fig.1) :

un générateur basses fréquences (G.B.F.). C’est un générateur de fonctions permettant de

générer des ondes sinusoïdales à diverses fréquences,

une enceinte avec un haut-parleur (H.P.),

un tube de Kundt qui est en plastique, rigide et transparent avec une règle graduée,

un microphone et son module d'amplification. Il capte la pression acoustique et la transforme

en tension électrique. Le microphone situé à l’intérieur du tube, sera déplacé le long de l’axe

de ce tube et sa position sera relevée grâce à la règle graduée.

un bouchon et un piston mobile que servent de paroi réfléchissante fixe pour les ondes

incidentes,

un oscilloscope pour la visualisation des signaux issus de l'amplificateur de microphones.

ATTENTION : le microphone sature si le signal est trop fort ; il faut alors diminuer le

signal acoustique sortant du haut parleur.

3.2 PROCEDURE EXPERIMENTALE :

Placer le microphone à l’intérieur du tube.

Placer le haut-parleur à l'extrémité gauche du tube.

Relier le haut-parleur à la sortie du G.B.F. et à l'entrée YA de l'oscilloscope.

Régler le G.B.F. sur un signal sinusoïdal d'amplitude convenable (signal à peine audible)

Alimenter l'amplificateur et relier sa sortie à l'entrée YB de l'oscilloscope.

Visualiser les deux traces sur l'oscilloscope (mode DUAL), synchronisation d’oscilloscope

mise sur l’entrée YA.

Principe de la manipulation pour déterminer la célérité du son :

Les ondes sonores produites par le haut-parleur se propagent le long du tube jusqu’à

l’extrémité réfléchissant. Les interférences crées par les ondes sonores incidentes et réfléchies créent

un champ sonore d’ondes stationnaires. L’amplitude des ces signaux sonores sera captée par le

5

microphone mobile et visualisée à l’aide de l’oscilloscope. Au cours des manipulations on va étudier

la variation de l’amplitude du champ sonore avec la position dans le tube de Kundt ainsi qu’en

fonction de fréquence du signal et des paramètres du tube. On déduira, de ces diverses manipulations,

la célérité du son.

4 MANIPULATIONS

4.1 FREQUENCES DE RESONANCE

placer le microphone à l’intérieur du tube à une distance d=10 cm de H.P.,

pour le tube ouvert, à partir d’une fréquence f <100 Hz faire varier la fréquence du générateur

jusqu’au moment où le phénomène de résonance s’entend (on obtient le son le plus audible et

le signal YB sur l’oscilloscope d’une amplitude maximale),

relève à l’oscilloscope les quatre autres fréquences successives où la tension recueillie par le

microphone passe par un maximum,

fermer l’autre extrémité du tube et refaire les manipulations,

donner les résultats dans un tableau

4.2 ETUDE DU SYSTEME D’ONDE, MODES PROPRES

On va chercher l’allure du signal acoustique dans le tube :

Tube ouvert. Mesurer l’amplitude du signal en différents points du tube pour les cinq

fréquences fi déterminées dans la partie 4.1 du TP. En particulier relever les diverses positions

des maxima et minima du signal observé à l’oscilloscope.

Donner les positions de maxima et minima dans un tableau.

Tracer un croquis du champ sonore à l’intérieur du tube ouvert.

Fermer l’autre extrémité du tube et refaire les manipulations.

Donner les positions de maxima et minima dans un tableau.

Tracer un croquis du champ sonore à l’intérieur du tube fermé.

4.3 LONGUEUR DU TUBE ET MODES PROPRES

Placer le microphone à l’intérieur du tube à une distance d=10 cm de H.P.,

Introduire le piston mobile à l’autre extrémité du tube.

Fixer la fréquence du G.B.F. à f1=800 Hz.

Déplacer le piston lentement le long du tube et relever les diverses positions des maxima du

signal observé à l’oscilloscope.

Refaire la manipulation pour f2=1000 Hz

Donner les résultats dans un tableau

ATTENTION : ne pas oublier d’éteindre le petit amplificateur du microphone en fin de

manipulation !

5 ANALYSE DE RESULTATS

5.1 FREQUENCES DE RESONANCE

Tracer les fréquences de résonance en fonction de leur numéro pour le tube ouvert. En déduire

la célérité du son dans l’air.

5.2 MODES PROPRES

La distance entre deux nœuds où deux ventres étant x, tracez la variation de la fréquence

f en fonction de 1/ x.

En déduire la célérité c du son dans l’air.

Déterminer la célérité du son dans l’air à partir de résultats de la manipulation 4.3

Mesurer la température ambiante : Ta ± Ta. A partir de vos résultats expérimentaux

déduire la célérité d'onde sonore dans l’air à 0°C.

6

6

1

/

6

100%