Être citoyen à Athènes - Hachette

10

Au Ve siècle avant J.-C., les Athéniens élaborent des principes et des pratiques

de gouvernement qui impliquent la participation des citoyens à toutes les décisions.

C’est la démocratie. Mais cette démocratie, limitée aux hommes, refuse de s’ouvrir

aux étrangers et repose largement sur le travail de nombreux esclaves.

x Quelles sont les caractéristiques de ce régime politique original ?

x Comment les Athéniens jugent-ils leur démocratie ?

1Être citoyen

à Athènes

≥≥> La première démocratie…

« S’il faut délibérer sur le gouvernement de la Cité, alors chacun se lève pour

donner son avis : charpentier, forgeron, cordonnier, marchand ou armateur,

riche ou pauvre, noble ou roturier, indi éremment. »

Platon (428-vers 348-347 av. J.-C.), Protagoras.

La démocratie

couronnant le peuple

(Stèle de marbre portant

le décret contre la tyrannie,

336 av. J.-C., Musée

de l’Agora, Athènes.)

Être citoyen à Athènes 11

« Ô Demos [le peuple], tu possèdes en

vérité un splendide pouvoir ; l’humanité

entière te craint comme un tyran. Hélas

on te mène facilement et tu aimes les

atteries qui te dupent. Tu restes toujours

bouche bée devant les beaux parleurs.

Ton bon sens alors t’abandonne et

te plante sur place. »

Aristophane (vers 445-vers 386 av. J.-C.),

Les Cavaliers.

Athéna pensive

(Relief en marbre, vers 470 av. J.-C.

Musée de l’Acropole, Athènes.)

≥≥> … s’interroge sur elle-même

La journée d’un écolier

au début du Ve siècle

2

vocabulaire

> Gymnase (gymnos : nu) : Le lieu où les jeunes gens (éphèbes) et les adul-

tes pratiquent, nus, divers entraînements sportifs ou militaires. Les en-

fants vont à la palestre (palé : lutte) où ils pratiquent la course, les sports

de combat, le saut en longueur, le lancer du disque et du javelot.

> Lycée : Le nom d’un gymnase à la périphérie d’Athènes près du temple

d’Apollon Lycien (Lucos : loup, animal consacré à Apollon). En 335 av. J.-C.,

Aristote, l’un des plus grands philosophes grecs, y fonda une école.

En 387 av. J.-C., Platon avait fondé une école dans un autre gymnase,

l’Académie (du nom du héros Académos).

> Scholé : Le temps libre consacré à une activité non directement produc-

tive : lecture, musique, sport, conversation, étude, participation à la vie

politique… Tout ce qui fait pour l’Athénien « l’art de bien vivre ». (Le sens

d’étude donnera le mot école.)

« Tout d’abord, il ne fallait pas entendre un en-

fant sou er mot. Ensuite, il fallait marcher dans

la rue en bon ordre quand on se rendait avec tous

ses voisins, en simple tunique, en rangs serrés

chez le maître de musique, neigea-t-il gros comme

farine d’orge. Là, pour débuter, chez le cithariste,

on apprenait à chanter “Pallas destructrice invin-

cible des villes” ou “Un hymne au loin résonne”1,

s’appliquant à conserver la mélodie transmise par

les ancêtres. Si quelqu’un risquait une plaisante-

rie ou quelque in exion de la voix compliquée

à la mode d’aujourd’hui, il recevait une raclée

pour avoir, par cette o ense, fait fuir les muses.

Chez le maître de gymnastique, les enfants de-

vaient, lorsqu’ils étaient assis, garder les cuisses

bien allongées sur le sol de façon à ne rien monter

d’indécent aux passants du dehors […]. À la mai-

son, on ne tolérait ni la gourmandise ni les rica-

nements imbéciles ni une attitude négligée […].

C’est avec des vieilleries de ce genre que mon sys-

tème d’éducation a formé les héros qui combat-

tirent à Marathon2 […]. Avec moi tu apprendras

à ne pas traîner sur l’Agora, à te passer de bains

chauds […]. Tu te lèveras de ton siège avec respect

devant les vieillards, tu ne seras pas grossier avec

tes parents, tu ne feras rien qui pourrait donner

mal à penser à ton sujet. »

Aristophane• (vers 445-vers 386 av. J.-C.), Les Nuées,

423 av. J.-C.

1. Chants patriotiques ; Pallas désigne Athéna.

2. Victoire athénienne contre les Perses en 490 av. J.-C.

12

dossier

L’éducation à Athènes : quelles

valeurs pour le futur citoyen ?

Au Ve siècle avant J.-C.,

l’éducation du jeune Athénien

a un but politique et moral :

former des soldats endurants

et disciplinés, des citoyens

capables de prendre la parole,

de défendre leur point de vue,

d’adopter les bonnes décisions

dans le respect des valeurs

partagées par la communauté.

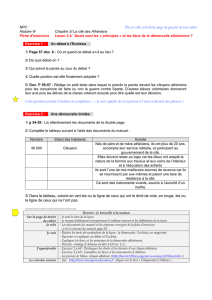

L’éducation des futurs citoyens

(Coupe attique à fi gures rouges attribuée à Douris [fi n VIe siècle-début du

Ve siècle av. J.-C.], vers 480 av. J.-C., face A : enseignement de la lyre et cours

de déclamation, face B : enseignement de l’aulos. Antikensammlung, Berlin.)

1

A

B

La contestation de la monarchie absolue

Documents 1 à 3

1 Quelles sont les disciplines enseignées au jeune Athénien ?

2 Quel comportement le maître attend-il de son élève ? Quelles

vertus veut-il lui inculquer ?

Document 4

3 Qu’apporte l’éducation proposée par les sophistes ? Quel est son

objet principal ?

Document 5

4 Quels sont les devoirs de l’éphèbe ?

Bilan

À partir de l’étude de l’éducation, expliquez sur quelles valeurs

repose la citoyenneté à Athènes.

questions

13

Être citoyen à Athènes 13

Les éphèbes au service de la cité

5

Entre 18 et 20 ans, les jeunes Athéniens qui combattront comme

soldats reçoivent une formation militaire et civique faite d’entraîne-

ments sportifs au gymnase et de séjours dans les forts des zones fron-

tières. L’éphébie conditionne l’accès à la citoyenneté.

« Je ne déshonorerai pas les armes sacrées que je porte. Je n’aban-

donnerai pas mon camarade au combat. Je lutterai pour la défense

de la religion et de l’État et je transmettrai à mes cadets une patrie

non point diminuée mais plus grande et plus puissante dans toute

la mesure de mes forces et avec l’aide de tous. J’obéirai aux magis-

trats, aux lois établies, à celles qui seront instituées. Si quelqu’un

veut les renverser, je m’y opposerai de toutes mes forces et avec l’aide

de tous. Je vénérerai les cultes de mes pères. Je prends à témoin de

ce serment les divinités Aglauros, Hestia, Enyo, Enyalios, Arès et

Athéna Aréia, Zeus, allô, Auxô, Hégémonè, Héraklès, les bornes

de la patrie, les blés, les orges, les vignes, les oliviers, les guiers. »

Serment des éphèbes gravé sur une stèle provenant du nord de l’Attique,

datée de la seconde moitié du IVe siècle av. J.-C. mais reproduisant

un serment plus ancien.

L’éducation du corps : une scène de lutte

(Coupe à fi gures rouges attribuée au peintre Codrus, vers 430 av. J.-C.)

3

L’enseignement des sophistes

4

Protagoras est un sophiste, maître chargé d’ensei-

gner la rhétorique, c’est-à-dire l’art de la parole.

Il expose à Socrate son programme d’enseignement :

« Protagoras : Celui qui vient me trouver n’aura

pas à craindre ce que lui aurait fait subir la fré-

quentation de quelqu’autre sophiste ; car les

autres maltraitent les jeunes. Contre leur gré, ils

les abreuvent de savoirs techniques comme le cal-

cul, l’astronomie, la géométrie, la musique […].

Tandis que moi, ce que j’enseigne, c’est le bon

conseil. En matière d’a aires privées, celui qui

permet de gérer au mieux sa propre maison. En

matière d’a aires publiques, celui qui permet de

montrer par la parole et par l’action le plus d’e -

cacité dans les a aires de l’État.

Socrate : Si j’ai bien compris, c’est de l’art de la

politique que tu me parles, et tu promets de for-

mer de bons citoyens ? »

Platon (428-vers 348-347 av. J.-C.), Protagoras.

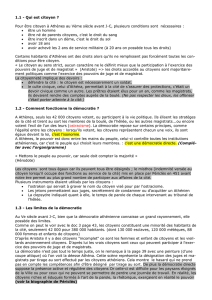

x Répartition de la population

à Athènes vers 432

> Croisade

Il s’agit de la guerre sainte décrétée par

le pape. Elle a pour but de libérer la Terre

sainte de la domination musulmane.

> Djihad

Le terme signifi e « effort ». L’islam prône

la purifi cation du monde et des croyants :

on distingue le grand djihad, effort pour

se purifi er soi-même et le petit djihad, l’ef-

fort pour gagner de nouveaux territoires à

Dieu et les soumettre à la loi de l’islam, la

guerre sainte.

> Reconquista

Ce terme fait référence aux guerres me-

nées par les rois chrétiens d’Espagne pour

conquérir la péninsule, ce qu’ils estiment

être une « reconquête » sur les musul-

notions

>

Cito

y

en

Celui qui participe aux aff

air

es de

la cité.

Ce s

t

atut implique des dr

oits

(prot

ection)

et des de

v

oir

s.

>

Communauté civique

Ell

e es

t c

omposée de cit

o

y

ens, des

futur

s

cit

o

y

ens (enf

ants) et de c

ell

es

qui tr

ans-

mettent la cit

o

y

enneté (fi ll

es

de cit

o

y

ens).

> Magistrature

L’exercice d’une fonction politique, judi-

ciaire, fi nancière ou militaire dans le gou-

vernement de la cité, pour une durée d’un

an en général.

> Sacerdoce

Fonction religieuse exercée par un citoyen,

le plus souvent pour un an, après tirage au

sort ou élection.

1414

1

Le citoyen athénien

À Athènes, la citoyenneté

implique des droits et

des devoirs qui dé nissent

la communauté des citoyens.

Elle est déterminée par

la naissance au sein

d’une famille athénienne,

et donc restreinte.

1

La cité d’Athènes

Le mot grec polis, que nous traduisons par cité, désigne une ville mais aussi

l’État formé par cette ville avec le territoire qui l’entoure et enfi n l’ensemble des

citoyens de cet État. Les cités grecques se sont formées à partir du VIIIe siècle

avant J.-C. La plupart sont des monarchies ou des régimes aristocratiques.

Au milieu du Ve siècle avant J.-C., Athènes est la cité la plus puissante et la plus

prestigieuse de la Grèce. Le territoire d’Athènes (l’Attique) s’étend sur 2 650 km2,

soit à peu près la moitié d’un département français. Les habitants des dèmes

*

les plus éloignés ne sont qu’à une quarantaine de kilomètres de la ville. On

évalue à 400 000 le nombre d’habitants d’Athènes au Ve siècle dont seulement

30 000 à 40 000 citoyens.

2

Le citoyen, des devoirs et des droits

Seuls sont citoyens les hommes adultes (de plus de 18 ans) nés d’un père

athénien et, à partir de la réforme de Périclès

•

(451 avant J.-C.), d’un père et

d’une mère athéniens. La citoyenneté athénienne est une citoyenneté par fi lia-

tion. Elle peut être accordée à des étrangers, mais à titre exceptionnel, au vu des

services qu’ils ont rendu à la cité.

Le citoyen a des devoirs : aimer sa patrie, en respecter les lois, la défendre,

conforter sa puissance. Après avoir effectué l’éphébie

*

, tous les citoyens de 20 à

49 ans peuvent être appelés au combat. Les grands propriétaires dans la cavale-

rie, les classes moyennes dans l’infanterie lourde des hoplites

*

, les plus pauvres

dans l’infanterie légère ou comme rameurs sur les trières.

La participation à la vie de la cité est aussi fonction du niveau de fortune. Le

poids des liturgies

*

, par exemple, repose sur les plus riches qui en tirent orgueil

et popularité.

Le citoyen a des droits : lui seul peut posséder ou acquérir une terre ou une

maison, exercer une magistrature, un sacerdoce, participer aux banquets qui

clôturent certaines fêtes. Il reçoit des indemnités pour assister aux spectacles

de théâtre, des distributions exceptionnelles de blé en cas de disette. Enfi n et

surtout, seuls les citoyens participent à la prise de décision en matière politique

et judiciaire.

3

Les non-citoyens

Les femmes nées de parents athéniens font partie de la communauté civique

puisqu’elles transmettent la citoyenneté et sont associées au culte des dieux.

Mais sur le plan juridique, elles sont considérées comme des mineures placées

sous l’autorité du père puis du mari. Elles ne sortent guère de la partie de la mai-

son qui leur est réservée : le gynécée. Elles n’ont aucun droit politique.

Les métèques sont des étrangers résidant à Athènes. Un citoyen leur sert de

garant. Ils s’acquittent d’une taxe de séjour, peuvent être requis pour des opéra-

tions militaires, participent dans certaines limites aux fêtes religieuses mais pas

à la vie politique.

Les esclaves sont souvent des barbares (des non Grecs), prisonniers de guerre

ou enlevés par des trafi quants. L’esclave est, selon Aristote•, « celui qui tout

en étant un homme est un bien acquis ». Il n’a donc ni liberté, ni droit juridique

ou politique. On estime qu’en moyenne, un Athénien pouvait posséder trois ou

quatre esclaves. Leur travail lui permettait de disposer du temps nécessaire pour

exercer pleinement son rôle de citoyen.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%