Analyse des noms des sentiments négatifs à travers leur

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE FERHAT ABBAS / SETIF

FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES SOCIALES

DEPARTEMENT DES LANGUES ETRANGERES

ECOLE DOCTORALE DE FRANÇAIS

ANTENNE DE SETIF

MEMOIRE DE MAGISTERE

OPTION : Sciences du Langage

Réalisé par : Fouzia SAYOUD

Thème :

Analyse des noms des sentiments négatifs

à travers leur combinatoire lexicale.

-Avec appui de corpus journalistique.

Devant le jury composé de :

Président : Saïd KHADRAOUI, Professeur, Université de Batna.

Rapporteur : Mireille PIOT, Professeur, Université Grenoble 3.

Examinateur : Samir ABDELHAMID, M.C., Université de Batna.

Examinateur : Abdelouahab DAKHIA, M.C., Université de Biskra.

Université

Sétif2

TABLE DES MATIERES

DEDICACES

REMERCIEMENTS

TABLE DES MATIERES

Pages

INTRODUCTION GENERALE ........................................................... 1

PREMIER CHAPITRE :

ETAT DE LA QUESTION

Introduction partielle……………………………………………….9

I. Les collocations ............................................................................ 9

1.1 Généralités.............................................................................. 9

1.1.1 Où peut-on classer les collocations ? ........................... 9

1.1.2 Les collocations forment-elles un lexique

ou un vocabulaire ?................................................... 12

1.1.2.1 Le lexique..................................................... 12

1.1.2.3 Le vocabulaire .............................................. 12

1.1.3 La place qu’occupent les collocations dans

les phénomènes phraséologiques ............................. 14

1.1.3.1 Les expressions figées.................................. 14

1.1.3.2 Les expressions semi-figées

(ou collocations) .......................................... 15

1.1.3.3 Les expressions libres................................... 17

1.1.4 Le figement lexical..................................................... 18

1.2 Les collocations : un débat théorique................................... 20

1.2.1 L’école contextualiste britannique ............................. 20

1.2.1.1 Malinowski : un soubassement

théorique................................................................... 21

1.2.1.2 Firth et le contextualisme............................... 21

1.2.1.3 Après Firth : Sinclair et Halliday................... 24

1.2.1.3.1 Sinclair ........................................... 24

1.2.1.3.2 Halliday : la grammaire

fonctionnelle..................................26

1.2.2 L’école lexicographique ............................................. 27

1.2.2.1 Haussmann.................................................... 27

1.2.2.2 Tutin & Grossmann....................................... 31

Université

Sétif2

1.2.2.3 Mel’cuk : la théorie Sens Texte

et les collocations ....................................... 35

1.2.2.3.1 Le DEC......................................... 37

1.2.2.3.2 Le DiCo ........................................ 38

1.3 Collocations et combinaisons lexicales spécialisées............ 38

1.3.1 Unités lexicales vs termes .......................................... 39

1.3.2 L’intérêt des collocations dans le domaine

spécialisé................................................................... 40

Conclusion partielle........................................................................ 42

DEUXIEME CHAPITRE :

LA COMBINATOIRE LEXICALE DANS LE FRANÇAIS STANDARD

(DE FRANCE)

Introduction partielle.......................................................................44

I. Les champs sémantiques..............................................................45

1.1 Le Petit Robert (PR) .............................................................46

1.1.1 Les renvois analogiques............................................. 47

1.1.2 Les contextes d’emploi .............................................. 50

1.2 Le Trésor de la Langue Française (TLF) ..............................52

II. La structuration du lexique.........................................................54

2.1. La théorie des combinaisons syntagmatiques et

la théorie des associations de De Saussure .........................55

2.1.1. Les combinaisons syntagmatiques ............................55

2.1.2. Les rapports associatifs ............................................ 55

2.2 Les associations lexicales : un champ associatif ................. 57

2.3 Aperçu sur le lexique-grammaire ........................................ 64

2.4 La distribution des constituants immédiats ......................... 67

2.5 Les classes des unités lexicales de Fries ............................. 69

2.6 Les classes d’objet de Gaston Gross ................................... 70

III. La combinatoire lexicale dans le français...................................... 75

3.1 Définitions possibles de la combinatoire lexicale ................... 75

3.2 Les cooccurrences lexicales..................................................... 76

3.2.1 La prédiction................................................................... 76

Université

Sétif2

3.2.2 L’acceptabilité ................................................................ 77

3.2.3 La restrictions de sélection (ou contraintes)…............... 78

3.3 Les types de combinatoires...................................................... 78

3.3.1 Les combinaisons verbales ............................................. 79

3.3.1.1 Les verbes support ............................................. 79

3.3.2 Les combinaisons nominales.......................................... 80

3.3.2.1 La détermination ................................................ 80

3.3.2.2 Les variations : genre et nombre ........................ 82

3.3.2.3 La coordination................................................... 82

3.3.2.3.1 La coordination par « Et » .................. 83

3.3.2.3.2 La coordination par « Ni ».................. 84

3.3.3 Les combinaisons adjectivales........................................84

3.3.3.1 L’adjectif.............................................................84

3.3.3.2 Les propriétés de l’adjectif..................................86

3.3.3.2.1 L’intensification.................................. 86

Conclusion partielle ............................................................................. 86

TROISIEME CHAPITRE :

ANALYSE ET EXPLOITATION DU CORPUS

Introduction partielle............................................................................. 89

I. Démarche ...........................................................................................90

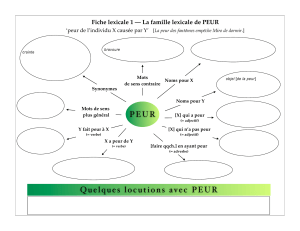

II. Les données définitoires des Npeur...................................................91

III. La cooccurrence lexicale des Npeur.................................................92

IV. Analyse syntactico-sémantique des Npeur ......................................93

4.1. Npeur + verbe : analyse syntactico-sémantique .......................94

4.1.1. Les constructions à verbe support (CVP) .....................94

4.1.1.1. Les Vsup causatifs............................................99

4.1.1.2. Les Vsup intensifieurs....................................101

4.1.1.3. Les Vsup aspectuels .......................................102

4.1.2 Les Npeur et les manifestations

expressives et physiques ....................................107

4.1.2.1 Attitude / non attitude...........................107

4.1.2.1.1 Attitude ................................107

4.1.2.1.2 Non attitude..........................110

4.1.2.2 Les verbes de contrôle. .........................112

Université

Sétif2

4.2 Npeur + nom : analyse syntactico-sémantique ........................113

4.2.1 Npeur : complément d’un nom ......................................113

4.2.1.1 Manifestations corporelles et expressives ........114

4.2.1.2. L’expression de la durée ..................................115

4.2.2. Le nom : complément du Npeur : .................................116

4.2.2.1. L’expression de la cause.................................116

4.2.3 Npeur coordonné à un nom par et / ni ...........................117

4.2.3.1 Quelques particularités syntaxiques..................119

4.2.3.1.1 La détermination................................119

4.2.3.1.2 Déterminant 0 ....................................120

4.3 Npeur + adjectif : analyse syntactico-sémantique ...................120

4.3.1 Les adjectifs en cooccurrence avec les Npeur ................121

4.3.2 Quelques particularités syntaxiques ..............................122

4.3.2.1 La place de l’adjectif .........................................122

4.3.2.2 Le pluriel............................................................124

4.3.3 Quelques propriétés sémantiques .........................125

4.3.3.1 L’intensité.................................................125

4.3.3.2 L’intériorité...............................................127

4.3.3.3 Appréciation / dépréciation ......................127

4.3.3.3.1 L’aspect positif .........................127

4.3.3.3.2 L’aspect négatif ........................128

4.3.4 Synthèse des propriétés sémantiques des

cooccurrences adjectivales ……………………….128

4.4. Npeur en combinatoire avec quelques adverbes :

analyse syntactico-sémantique...............................................129

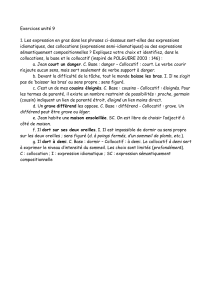

4.5. Les collocations imagées .......................................................130

Conclusion partielle ........................................................................... 131

CONCLUSION GENERALE........................................................... 133

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................. 137

ANNEXES (1)

Définitions des Npeur

Corpus du Trésor de la Langue Française

ANNEXE (2)

Corpus du Quotidien (El-Watan)

Université

Sétif2

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

1

/

170

100%