Comorbidités psychiatriques associées à la dépendance à l`alcool

CURRICULUM Forum Med Suisse No23 5 juin 2002 562

Introduction

Troubles induits et troubles indépendants

Les personnes qui présentent un syndrome de

dépendance à l’alcool ont plus de risque que la

population générale de présenter des symp-

tômes psychiatriques. Ainsi, près de 50 à 70%

des alcoolo-dépendants ont les critères pour un

trouble psychiatrique majeur [1]. Parmi ces

troubles psychiatriques, Schukit [2] propose de

faire la distinction entre les troubles induits

(tabl. 1) par l’alcool en période d’intoxication

ou dus au sevrage, et les troubles psychiatri-

ques qui sont indépendants de la consomma-

tion d’alcool et des effets du sevrage. Selon le

DSM-IV [3], un trouble mental induit par une

substance est un trouble qui correspond aux

critères diagnostics d’un trouble mental DSM-

IV, mais dont l’apparition a été induite par

la substance. Par exemple, pour retenir le

diagnostic DSM-IV de dépression induite par

l’alcool, les critères d’un trouble dépressif DSM-

IV doivent être remplis.

Pour le pronostic et le traitement cette distinc-

tion est très importante, car si les symptômes

psychiatriques sont apparus en période de

consommation ou de sevrage, ils vont régres-

ser pour la plupart sur une période de 4 à 6

semaines d’abstinence.

Troubles indépendants associés

à la dépendance à l’alcool

Plusieurs troubles psychiatriques indépendants

sont retrouvés plus fréquemment chez les al-

coolo-dépendants que dans la population géné-

rale, ce sont les troubles indépendants associés

[2] à la dépendance à l’alcool; par exemple la

prévalence du trouble bipolaire est de 1% dans

la population générale alors qu’elle est de 4%

chez les alcoolo-dépendants. Les autres trou-

bles associés à la dépendance à l’alcool sont les

Comorbidités psychiatriques

associées à la dépendance à l’alcool

R. Gammeter

Correspondance:

Dr Roland Gammeter

Centre de Traitement d’Alcoologie

clinique d’alcoologie

site de Cery

CH-1008 Prilly

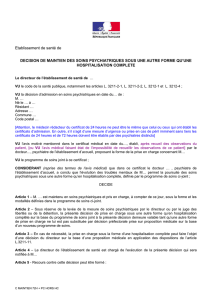

Tableau 1. Troubles induits.

Intoxication alcoolique

Sevrage alcoolique

Delirium par intoxication alcoolique

Delirium du sevrage alcoolique

Démence persistante induite par l’alcool

Trouble amnésique persistant induit par l’alcool

Trouble psychotique induit par l’alcool

Trouble de l’humeur induit par l’alcool

Trouble anxieux induit par l’alcool

Dysfonction sexuelle induite par l’alcool

Troubles du sommeil induits par l’alcool

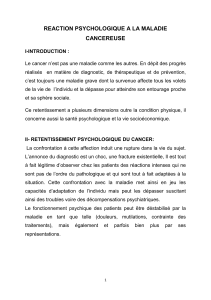

Figure 1.

Troubles psychiatriques induits

par l’alcool (DSM-IV). Dépendance à l’alcool

50%

Trouble mental

majorité minorité

Troubles induits Troubles indépendants

– Associé au sevrage Troubles associés Troubles

ou à l’intoxication à la dépendance à l’alcool: non-associés

– Ne persiste en général – les troubles de la personnalité à la dépendance

pas au-delà de 4 semaines – les troubles alimentaires à l’alcool

– le trouble bipolaire

– la schizophrénie

– le trouble panique

– la phobie sociale

CURRICULUM Forum Med Suisse No23 5 juin 2002 563

troubles de la personnalité et les troubles ali-

mentaires, la schizophrénie et dans une moin-

dre mesure certains troubles anxieux dont le

trouble panique et la phobie sociale. Ces co-

morbidités psychiatriques indépendantes asso-

ciées à la dépendance à l’alcool sont relative-

ment fréquentes et doivent être reconnues, car

le trouble mental et le trouble lié à l’alcool ont

des répercussions pronostiques négatives l’un

envers l’autre, si l’un des deux n’est pas traité.

La figure 1 schématise ces 3 niveaux de dis-

tinction.

Cet article passe en revue les principaux

troubles psychiatriques qui peuvent être en re-

lation avec à la dépendance à l’alcool et aborde

les principes de base de la prise en charge de

cette comorbidité.

Les troubles de la personnalité

et les troubles alimentaires

Troubles de la personnalité

Les études épidémiologiques montrent une pré-

valence de troubles de la personnalité en cas

de dépendance à l’alcool qui oscille entre 30 et

80% [4], les taux les plus élevés étant obtenus

chez des patients hospitalisés. Ces études ont

infirmé les concepts de personnalité addictive

et celui de personnalité pré-alcoolique des psy-

chanalystes. Il n’existe pas un type particulier

propre aux alcoolo-dépendants, par contre on

peut retrouver dans cette population tous les

types de troubles de la personnalité. La préva-

lence des troubles de la personnalité est sou-

vent surévaluée du fait de la présence surajou-

tée de troubles de l’axe I au début du traite-

ment, ce qui peut biaiser le diagnostic. L’utili-

sation d’un entretien semi-structuré peut per-

mettre d’éviter cet écueil [5].

La personnalité antisociale

La personnalité antisociale mérite une atten-

tion particulière, car c’est un trouble de la per-

sonnalité rare dans la population générale mais

fortement représentée chez les alcoolo-dépen-

dants. La prévalence à vie de la personnalité

antisociale chez les alcoolo-dépendants est

d’environ 15% chez les hommes et de 5% chez

les femmes; elle est 10 fois supérieure à celle de

la population générale [1]. Schuckit [2] recom-

mande une définition restrictive de ce trouble

qu’il applique à des individus présentant des

problèmes antisociaux, débutant avant l’âge de

15 ans, qui consistent en un mépris et une

transgression des droits d’autrui, dans tous les

4 domaines de vie suivants: la famille, l’école,

la justice et les camarades. Ces problèmes

doivent être apparus avant l’installation d’une

dépendance à l’alcool ou aux drogues. Ces per-

sonnes ont un risque plus élevé de polytoxico-

manie et présentent en général un grave par-

cours de délinquance et de violence. Sur le plan

thérapeutique, il faut savoir que les program-

mes de traitement résidentiels ne changent pas

significativement le trouble de la personnalité

antisociale; la philosophie de l’approche réside

dans le fait que moins ce type de patient

consomme, plus réduit sera le risque d’aggra-

vation des problèmes juridiques et sociaux, et

plus élevées seront les chances de maintenir

une certaine insertion sociale.

Alcoolisme et trouble alimentaire

Cette association que l’on rencontre avant tout

chez les femmes est fréquente et doit être re-

cherchée. On peut la trouver avec tous les types

de troubles alimentaires; dans la plupart des

cas l’alcoolisme est secondaire et fait partie in-

tégrante d’un trouble global de la personnalité

qui se situe généralement dans le registre des

états limites.

Les troubles de l’humeur

Le trouble bipolaire

Le trouble bipolaire est 4 fois plus fréquent

chez les alcoolo-dépendants par rapport à la

population générale. Les études qui explorent

l’agrégation familiale des troubles psychia-

triques et des abus de substance vont proba-

blement permettre dans un proche avenir de

faire la part des choses entre l’existence d’un

lien de causalité entre les 2 troubles (la désin-

hibition de la phase maniaque ou hypomane

supprimerait le frein à la consommation d’al-

cool et entraînerait l’alcoolo-dépendance) ou

l’existence d’une vulnérabilité génétique com-

mune entre ces 2 affections.

La dépression

La dépression est très fréquente chez les al-

coolo-dépendants. Une étude montre que 40%

d’entre-eux sont déprimés au moment de l’en-

trée en traitement, mais 4 semaines après un

sevrage hospitalier ce taux chute à 4% sans an-

tidépresseur [6]. Cependant du fait que la pré-

valence à vie de la dépression est de 15% dans

la population générale, une proportion sub-

stantielle d’alcoolo-dépendants va également

développer un épisode dépressif indépendant

du problème d’alcool, qu’il s’agira de traiter.

Une attention particulière doit être donnée aux

idées suicidaires qui sont majoritairement se-

condaires aux distorsions psycho-affectives et

cognitives dues à une consommation massive

d’alcool. Malgré le caractère secondaire de ses

idées suicidaires, elles doivent être considérées

comme le symptôme d’un risque vital car la

prévalence du suicide chez les alcooliques est

8–10 fois plus élevée que celle de la population

générale.

CURRICULUM Forum Med Suisse No23 5 juin 2002 564

Les troubles anxieux

Près de 90% des alcoolo-dépendants n’ont

aucun trouble anxieux indépendant ni induit,

mais plusieurs études ont montré chez cette

population des taux de prévalence à vie de

trouble panique indépendant et de phobie

sociale environ trois fois supérieurs à ceux de

la population générale [1, 7, 8]. A noter que

certains patients décrivent des accès matinaux

d’attaque de panique typique qui sont dus en

fait au sevrage, et qui s’amendent sans traite-

ment spécifique en cas de maintien d’une abs-

tinence prolongée.

Concernant l’état de stress post-traumatique

(PTSD) et l’anxiété généralisée, certaines

études [9] parlent en faveur d’une association

entre ces troubles et l’alcoolo-dépendance,

mais ces résultats doivent être encore confir-

més par d’autres recherches, avant que l’on

puisse effectivement conclure qu’il existe une

association.

Les troubles psychotiques aigus

et la schizophrénie

Syndrome de Wernicke, delirium et

trouble psychotique induit par l’alcool

5% des alcoolo-dépendants vont développer

en cas de forte consommation et parfois en cas

de sevrage un trouble psychotique induit par

l’alcool d’allure paranoïde, qu’il s’agit de dis-

tinguer d’un délirium ou d’un syndrome de

Wernicke; ces 2 derniers troubles se caractéri-

sent notamment par la présence d’une confu-

sion avec désorientation. Les hallucinations du

trouble psychotique induit sont auditives, alors

que dans le délirium ce sont des hallucinations

tactiles et/ou visuelles. Le syndrome de Wer-

nicke est rare, mais il faut néanmoins exclure

la présence de troubles de la mémoire récente

avec confabulation et des signes neurologiques

associés (ataxie, nystagmus, ophtalmoplégie),

car environ un tiers des patients avec un Wer-

nicke vont présenter des troubles mnésiques

durables (syndrome de Korsakoff). Par précau-

tion dans ces 3 cas de figure, un traitement

parentéral de thiamine est de rigueur.

Le trouble psychotique induit peut nécessiter

une hospitalisation pour protéger le patient

contre lui-même et l’usage temporaire d’une

médication antipsychotique. En l’absence d’un

trouble sous-jacent du spectre de la schizophré-

nie, la symptomatologie du trouble psychotique

s’amende généralement en l’espace de quelques

jours à 4 semaines.

La schizophrénie

La majorité des troubles psychotiques chez les

alcoolo-dépendants sont d’origine toxique, mais

il existe néanmoins une co-occurrence particu-

lière entre l’alcoolisme et la schizophrénie.

La prévalence de la dépendance à alcool dans

la population générale est de 5%, mais 20 à 50%

des schizophrènes ont les critères d’abus ou de

dépendance à l’alcool [10].

Les schizophrènes sont également davantage

dépendants de la nicotine (prévalence de 78 à

88% selon les études) et des psychostimulants

(prévalence de 2 à 5 fois supérieure à la popu-

lation générale). Batel [10] a fait une revue ré-

cente de la littérature du problème des abus de

substance chez les schizophrènes et développe

les 2 hypothèses les plus souvent formulées

concernant cette forte association:

1. L’hypothèse d’une prédisposition génétique

commune entraînant l’installation des deux

troubles comme conséquences de mécanis-

mes neurobiologiques.

2. L’hypothèse de l’auto-médication: les schi-

zophrènes recourent aux psychotropes pour

se traiter contre les symptômes négatifs (re-

trait, émoussement affectif …) et déficitaires

de leur maladie.

Les études d’adoption et de jumeaux n’ont pas

pu démontrer de manière consistante un lien

génétique entre l’alcoolisme et la schizophré-

nie. Des études cliniques ont été faites auprès

de patients schizophrènes pour leur demander

quels étaient les effets qu’ils recherchaient à

l’aide des substances consommées (self-report

studies). Ces recherches montrent des résultats

contradictoires, une même substance pouvant

à la fois être considérée comme bénéfique (car

diminuant les symptômes négatifs et les effets

secondaires des neuroleptiques) et comme né-

faste (accentuation du délire et des hallucina-

tions).

Démarche diagnostique

et aspects thérapeutiques

Troubles psychiatriques induits

1. Distinguer trouble induit / trouble

indépendant: Premièrement, en cas de

consommation à problème, le praticien doit

toujours considérer le diagnostic différentiel

d’un trouble induit face à un trouble psy-

chiatrique surajouté. Les troubles induits

étant plus fréquents, il s’agit d’exclure le dia-

gnostic de trouble psychiatrique indépen-

dant. Pour ce faire, il faut s’assurer que le

trouble n’est pas apparu avant l’installation

de l’abus ou de la dépendance, ou durant

une période prolongée d’abstinence, et qu’il

ne persiste pas après l’arrêt de la consom-

mation (délai d’un mois environ).

2. Informer le patient du caractère causal:

Une fois qu’un trouble indépendant a pu être

exclu, le patient doit être informé du carac-

tère induit et temporaire de ses symptômes

CURRICULUM Forum Med Suisse No23 5 juin 2002 565

anxieux, dépressifs ou psychotiques; le trai-

tement est causal. Si nécessaire, une médi-

cation adaptée peut être prescrite temporai-

rement.

3. Etre attentif à la péjoration du trouble

pendant le sevrage: Si le patient accepte

d’entreprendre un sevrage ambulatoire

pour une dépendance par exemple, il faut

également l’informer que les symptômes

(anxieux particulièrement) tendent à être

plus intense durant le sevrage, mais seront

soulagés par la médication et vont s’amélio-

rer rapidement.

Troubles psychiatriques indépendants

Principe de base: chez un consommateur d’al-

cool à risque ou à problème présentant un

trouble psychiatrique indépendant, chacun des

2 troubles doit être pris en charge.

–Le praticien ambulatoire jugera d’en réfé-

rer à des spécialistes selon ses compétences

dans ces différents domaines et la gravité

des troubles en question. Deux exemples: en

présence d’un syndrome de dépendance à

l’alcool chez un patient avec une affection

psychiatrique majeure, une prise en charge

de réseau est indiquée (médecin traitant,

psychiatre, et intervenant du réseau alcoo-

logique spécialisé). Un patient présentant un

trouble panique, qui s’auto-médique avec de

l’alcool sur le mode d’une consommation à

risque, devrait rencontrer un psychiatre et

pourrait bénéficier d’une intervention brève

[11] de la part du praticien.

–Pour la pratique hospitalière, Schuckit

donne les conseils suivants: établir une

solide collaboration entre les équipes d’abus

de substance et les équipes de soins psy-

chiatriques. Il s’agit d’éviter de tomber dans

le piège de considérer que le patient relève

de la responsabilité de «l’autre équipe» ou

que de la responsabilité de «notre équipe».

La responsabilité du patient doit être parta-

gée entre les 2 dispositifs de soins. Ce sont

des situations très difficiles à guérir qui

confronte les équipes à des échecs dans leur

volonté de guérir. Finalement le patient peut

se retrouver implicitement exclut des 2 sys-

tèmes de guérir. Pour éviter cet écueil, les 2

équipes doivent communiquer régulière-

ment et accepter avec les patients les plus

difficiles un niveau de soins bas seuil. Cette

forme de collaboration associée à des at-

tentes réalistes peut apporter de grands bé-

néfices à certains patients.

–La pharmacothérapie de la dépendance à

l’alcool en présence d’une affection psychia-

trique majeure offre plusieurs alternatives.

Chez un patient motivé qui maîtrise son im-

pulsivité, le disulfiram peut être utilisé (ad-

ministration par un tiers neutre) en complé-

ment d’un soutien psycho-social aux condi-

tions suivantes: absence de contre-indica-

tion somatique, absence de psychose aiguë,

de trouble psycho-organique et de dépres-

sion [12]. L’acamprosate qui diminue l’ap-

pétence pour l’alcool et la naltrexone qui

agit en réduisant les effets agréables liés à

la consommation, offrent une meilleure

sécurité d’utilisation chez les patients psy-

chiatriques, excepté le cas de figure parti-

culier des consommateurs d’opiacés pour

lesquels la naltrexone est contre-indiquée.

Conclusion

En présence d’abus de substance, les troubles

psychiatriques peuvent être classé en 2 grandes

catégories: premièrement ceux qui sont induits

par la substance et qui vont régresser durant

les 4 semaines qui suivent l’entrée en traite-

ment; deuxièmement les troubles psychia-

triques indépendants dont un certain nombre

sont plus fréquents chez les alcoolos-dépen-

dants que dans la population générale.

Sur le plan thérapeutique, le traitement du

trouble induit est causal et ne nécessite géné-

ralement pas de médication. Le traitement du

trouble psychiatrique indépendant doit être

confié en général à un spécialiste; le traitement

global s’effectue en réseau et requiert une col-

laboration étroite entre les équipes lors d’hos-

pitalisation.

CURRICULUM Forum Med Suisse No23 5 juin 2002 566

1 Kessler RC, Crum R.M, Warner LA,

Nelson CB, Schulenberg J, Anthony

JC. Lifetime co-occurrence of DSM-

III-R alcohol abuse and dependence

with other psychiatric disorders in

the national comorbidity survey.

Arch Gen Psychiatry 1997;54:

313–321.

2 Schuckit MA. Drug and alcohol

abuse. A clinical guide to diagnosis

and treatment. Fifth edition. New

York; Kluwer Academic/Plenum

Publishers: 2000.

3 American Psychiatric Association-

DSM-IV, Washington DC, 1995.

4 Bailly D, Venisse JL. Addictions et

psychiatrie. Paris, Masson, Méde-

cine et Psychothérapie: 1999.

5 Verheul R, Kranzler HR, Poling J,

Tennen H, Ball S, Rounsaville BJ.

Axe I and axe II disorders in alco-

holics and drug addicts: Fact or

artifact? J. Stud Alcohol 2000;61:

101–10.

6 Schuckit MA, Tipp JE, Bucholz KK.

The life-times rates of three major

mood disorders and four major

anxiety disorders in alcoholics and

controls. Addiction 1997;92:1289–

304.

7 Stein MB, Chartier MJ, Hazen AL.

A direct-interview family study of

generalized social-phobia. Am J

Psychiatry 1998;155:90–7.

8 Chilcoat HD. PTSD and drug disor-

ders: testing causal pathway. Arch

Gen Psychiatry 1998;55:913–7.

9 Batel P. Addiction and schizophre-

nia. Eur Psychiatry 2000;15:115–

22.

10 Daeppen JB, Gammeter R: Inter-

ventions brèves. Med Hyg 2000;58:

2163–6.

11 Wilkins JN. Pharmacotherapy of

schizophrenia patients with comor-

bid substance abuse. Schizophre-

nia Bulletin 1997;23:215–28.

Références

1

/

5

100%