Infomed: dossier patient partagé en Valais

31

Proceedings 2011

Swiss Medical Informatics 2011; no 72

Objectifs

La mise en œuvre du système d’information sanitaire doit

répondre à deux objectifs stratégiques: améliorer la prise

en charge des patients et fournir des informations pré-

cises sur l’état de santé de la population et l’activité des

différents organismes (médecins, hôpitaux, etc.) qui com-

posent l’appareil sanitaire valaisan.

1. Améliorer la prise en charge des patients grâce

à un accès facilité à l’information

Il s’agit d’offrir aux médecins et aux autres profession-

nels de la santé la possibilité de consulter les informations

médicales nécessaires pour prendre en charge un patient

de manière optimale. L’accès aux données doit être pos-

sible indépendamment des contraintes géographiques et

temporelles.

2. Etat de santé de la population et activité médicale

ambulatoire

Ce deuxième objectif stratégique du projet Infomed ré-

side dans l’obtention de données sur l’activité médicale

ambulatoire. Alors que l’on dispose d’informations très

précises dans le secteur hospitalier au travers de la sta-

tistique médicale de l’Office fédéral de la statistique, force

est de constater l’absence quasi complète de données sur

le secteur ambulatoire.

Ces objectifs seront réalisés par la mise en place d’un dos-

sier patient partagé (DPP).

Le projet concerne en principe tous les établissements sa-

nitaires situés en Valais qui figurent dans le tableau 1.

En outre, l’échange de données avec d’autres institutions

sanitaires extra cantonales doit être possible dans le cadre

des spécifications prévues par la stratégie eHealth de la

Confédération [3].

Summary

The project Infomed is part of the strategy of the health

information system in the canton of Valais. It aims to im-

plement a shared electronic patient record according to

the recommendations of the Confederation eHealth strat-

egy. Its two main goals are firstly to improve the manage-

ment of patients by sharing medical data, and secondly

the provision of indicators about the health status of the

population. These objectives involve taking special atten-

tion of the patients’ consent. In the absence of insurance

cards containing an X509 certificate, a temporary solu-

tion based on a PIN code has been developed. The project

is divided into several phases to gradually integrate the

various components into the system. The first pilot phase

will be put into production in early 2012.

Introduction

L’Etat du Valais souhaite disposer d’un système d’infor-

mation sanitaire comme aide à la définition et à la mise

en œuvre d’une politique sanitaire [1]. Cette informatisa-

tion du système sanitaire valaisan a été décomposée en

3 phases:

1. l’informatisation des hôpitaux (projet Infoval) qui a

vu l’implémentation d’un dossier patient informatisé

unique à tous les sites de l’Hôpital du Valais (ancienne-

ment RSV) et ceci depuis 2005.

2. l’informatisation du secteur médico-social, établisse-

ments médico-sociaux (EMS) et centres médico-sociaux

(CMS) qui a vu l’implémentation d’un système d’infor-

mation administratif commun en 2010, et qui prévoit

un système d’information clinique en 2011.

3. l’intégration de la médecine ambulatoire (projet Info-

med) qui prévoit la collaboration avec les cabinets des

médecins praticiens ainsi que les autres institutions sa-

nitaires valaisannes non intégrées dans les précédant

projets.

La dernière étape, Infomed, à fait l’objet d’une étude sur

les besoins des différents acteurs

du système ainsi que les données à

échanger [2]. Sur cette base, la stra-

tégie de mise en place du projet Info-

med, ainsi que les contraintes tech-

niques et sécuritaires, ont pu être

définies.

Infomed – dossier patient partagé en Valais

Cédric Michelet, Frédéric Fragnière, Alex Gnaegi

Service d’informatique médicale et administrative (SIMA), Institut Central des Hôpitaux Valaisans, Hôpital du Valais, Sion

Correspondance:

Cédric Michelet

Service d’informatique médicale et administrative

Institut Central des Hôpitaux Valaisans

Av. Grand-Champsec 86

CH-1950 Sion

cedric.mic[email protected]

Les auteurs n’ont pas

déclaré des obligations

financières ou personnelles

en rapport avec l’article

soumis.

32

Proceedings 2011

Swiss Medical Informatics 2011; no 72

Matériel et méthodes

L’échange de données et documents médicaux s’effectue

sur la base d’une plateforme qui doit respecter les prin-

cipes et recommandations préconisées par l’association

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) et par la stra-

tégie cybersanté de la Confédération. Par plateforme, on

entend une application informatique capable d’intégrer

des documents et données provenant d’autres applica-

tions, ainsi que de rendre disponible cette information

aux personnes ou applications informatiques autorisées.

La plateforme contient également un portail Internet per-

mettant aux utilisateurs concernés de consulter les divers

documents par l’intermédiaire d’un navigateur web, sous

réserve des droits d’accès. La plateforme s’appuie sur un

serveur d’identité qui permet d’assurer une identification

univoque du patient.

Après analyse approfondie, il a été décidé de faire l’acqui-

sition d’une plateforme commercialisée en lieu et place

d’un développement en interne.

Résultats

Le projet est décomposé en 6 étapes en fonction de l’ana-

lyse des besoins et des contraintes technologiques et juri-

diques, permettant ainsi une intégration progressive des

différents acteurs.

Etape 1 – transfert des données médicales hospita-

lières vers les cabinets médicaux

L’objectif est de mettre à disposition des médecins prati-

ciens l’information issue du dossier patient informatisé

(DPI) de l’Hôpital du Valais. Dès la validation d’un docu-

ment, celui-ci est envoyé depuis le DPI hospitalier à la

plateforme Infomed au format HL7 CDA-CH [4] à un des-

tinataire spécifique. Le document peut ensuite être im-

porté dans le dossier patient électronique du destinataire

ou être consulté sur le portail. Seuls les destinataires des

documents peuvent consulter ou importer les documents

CDA.

Etape 2 – transfert de données médicales entre parte-

naires médicaux

En proposant aux autres acteurs de contribuer à l’échange

de données médicales, l’étape 2 doit intégrer les données

médicales des cabinets, ainsi que des autres institutions

sanitaires comme les cliniques privée et de réadaptation,

ainsi que les laboratoires d’analyses médicales et patho-

logie et les instituts d’imagerie médicale. En fonction du

degré d’informatisation du dossier médical du partenaire

concerné, il est proposé plusieurs méthodes. S’il dispose

d’un DPI, celui-ci peut s’interfacer avec la plateforme In-

fomed pour recevoir ou émettre des documents CDA. Si le

partenaire n’est pas équipé d’un DPI, il peut passer par le

portail web Infomed pour ajouter des documents via un

formulaire permettant l’ajout d’un fichier par exemple en

format PDF.

Etape 3 – accès aux données médicales par les

médecins

L’étape 3 est une étape décisive dans le projet Infomed

car elle permet aux médecins d’accéder aux documents

médicaux même s’ils ne font pas partie des destinataires

originaux d’un document. Sous réserve des droits d’ac-

cès, le médecin peut accéder à tous les documents relatifs

à son patient. Un véritable dossier patient partagé sera

ainsi créé. Le consentement explicite du patient pour l’ac-

cès aux documents médicaux le concernant par des per-

sonnes qui n’ont pas été désignées comme destinataires

du document doit être obtenu pour cette étape. Une solu-

tion dite de «vitre brisée» permettant aux médecins d’ac-

céder aux données en cas d’urgence doit également être

implémentée.

Figure 1

Acteurs du dossier patient partagé.

Tableau 1

Etablissements et institutions sanitaires concernés par le projet

Infomed.

l’Hôpital du Valais avec ses 10 sites,

500 cabinets médicaux,

plusieurs cliniques privées et de réadaptation,

l’Hôpital du Chablais,

43 établissements médico-sociaux (EMS) et 19 centres médico-

sociaux (CMS),

113 pharmacies d’officine,

plusieurs cabinets de physiothérapie, les laboratoires d’analyses

médicales ou de pathologie et les instituts d’imagerie médicale.

33

Proceedings 2011

Swiss Medical Informatics 2011; no 72

Etape 4 – intégration des pharmaciens

Cette étape prévoit l’intégration des pharmaciens d’offi-

cine dans le projet, et de rendre accessible le dossier mé-

dicament des pharmacies. Il doit ainsi être possible de

connaitre la liste actuelle des médicaments du patient,

y compris certains médicaments hors ordonnances. Les

pharmaciens peuvent avoir accès à certaines données mé-

dicales qui restent à définir.

Etape 5 – extension aux autres professionnels de santé

Cette étape permet aux autres professionnels de santé

d’obtenir électroniquement des données du patient et de

transmettre également leurs données. Les acteurs concer-

nés par cette phase sont les infirmières des EMS, CMS

et hôpitaux, ainsi que les chiropraticiens et physiothéra-

peutes.

Etape 6 – intégration des patients

Avec cette étape, les patients peuvent accéder à leur dos-

sier patient et gérer les accès (quel professionnel de santé

peut accéder à leur dossier). De plus le patient peut éga-

lement saisir certaines données personnelles au moyen

d’un formulaire. L’authentification du patient s’effectue

au moyen d’un certificat X509. Cette étape intervient re-

lativement tardivement dans le projet car la majorité des

assureurs maladies suisses n’ont pas distribué de cartes

d’assuré disposant d’un certificat X509.

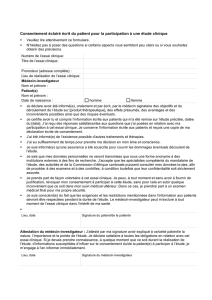

Consentement du patient: l’autorisation d’accès par

déclaration

Les documents médicaux du patient sont des données per-

sonnelles et sensibles. Il convient donc de les traiter en

toute confidentialité et sécurité, et ceci en accord avec les

souhaits de chaque personne. L’information et la trans-

parence permettent de gagner la confiance des patients.

Pour les phases 1 et 2, la transmission de documents ne

se fait qu’à des personnes explicitement définies comme

destinataires du document. Cette méthode de transmis-

sion électronique se substitue donc à la méthode actuelle

d’envoi par fax ou courrier postal. Le consentement du pa-

tient peut donc rester implicite. Par contre, à partir de la

phase 3, l’intégralité du contenu d’un DPP est potentielle-

ment accessible à un professionnel de santé (PS). Le pa-

tient doit donc donner son consentement explicite pour la

création de son DPP et pour l’accès des PS à ses données.

Le consentement écrit a été retenu pour le processus de

création du DPP. Pour l’accès aux données, chaque PS peut

s’octroyer lui-même des droits via la plateforme. Cepen-

dant il doit d’abord recueillir le consentement du patient.

Celui-ci devrait idéalement se matérialiser par l’insertion

et la lecture de la carte d’assuré de ce dernier. Mais face à

l’indisponibilité des cartes d’assurés disposant d’un cer-

tificat d’authentification X.509 à grande échelle, un mé-

canisme temporaire de substitution à été retenu. Chaque

patient se voit généré un code PIN (Personal Identification

Number) unique, connu de lui seul. C’est ce code PIN qui

doit être saisi dans l’interface permettant l’accès d’un PS;

entrainant l’inscription de ce dernier sur la liste d’autori-

sation en niveau d’accès intégral, et ceci pour une durée

déterminée (par défaut 5 ans). L’insertion du code PIN ne

se fait donc qu’une fois par PS pour cette durée. Pour les

cas d’urgence, un mode dit de vitre brisée ne nécessitant

pas l’accord du patient est possible, mais chaque accès en

vitre brisée génère un courrier d’information au patient.

Il est intéressant de faire ici un parallèle avec le dossier

patient national en France DMP ou dossier médical per-

sonnel inauguré au début 2011 et qui utilise la notion de

consentement déclaré [5]. Le médecin doit informer son

patient, recueillir son consentement et indiquer via une

case à cocher dans son logiciel ou sur le portail qu’il a

reçu l’autorisation d’accès. Tout est donc dématérialisé

que ce soit pour le consentement de création du DMP ou

de l’autorisation d’accès. Cette déclaration d’accès ne peut

se faire que par une personne authentifiée sur la plate-

forme, et l’action est enregistrée dans la liste des traces.

Episodes de soins et classification ICPC-2

De manière à pouvoir disposer d’information sur l’état de

santé et l’activité ambulatoire, en référence au 2ème objec-

tif stratégique du projet, il est proposé qu’à terme chaque

document transféré dans la plateforme soit rattaché à un

épisode de soins codifié selon la classification ICPC-2 (In-

Figure 3

Exemple d’un épisode de soins.

Figure 2

Interfaces d’autorisation d’accès par déclaration.

34

Proceedings 2011

Swiss Medical Informatics 2011; no 72

chaque patient. Par ailleurs il y a un risque de transmis-

sion orale du code PIN au médecin au lieu d’une saisie

par le patient lui-même avec un potentiel de transmission

du code PIN à d’autres PS. Néanmoins le caractère tran-

sitoire du code PIN en attente de la généralisation de la

carte d’assuré permet d’intégrer le consentement expli-

cite du patient dans le projet.

Limitation du système ICPC-2

L’association d’un code ICPC-2 à chaque document pré-

sente les avantages d’être relativement simple et rapide à

réaliser pour chaque acteur du système, et de permettre

une catégorisation du contenu. Cependant, il faut être

conscient des limitations de l’approche et des biais po-

tentiels. Ce n’est pas toute l’activité médicale du canton

qui est ainsi représentée, mais uniquement les activités

générant des documents captés par la plateforme. Il faut

en outre craindre un rejet de certains PS voir de catégo-

ries de PS de participer au concept pour des raisons de

confidentialité, par exemple, le secteur de la psychiatrie.

Malgré les limitations indiquées ci-dessus, l’approche

adoptée dans Infomed se veut pragmatique afin de ré-

pondre au mieux aux attentes des parties prenantes, tout

en respectant les impératifs de délais, de coûts et de pro-

tection des données.

Références

1 Gnaegi A, Wieser P, Dupuis G. La stratégie eHealth en Valais. Bulletin

des médecins suisses 2010 août;91(33):1247–50.

2 Gnaegi A, Fragnière F. Analyse des besoins d’échanges de données

médicales électroniques avec la médecine ambulatoire, premiers ré-

sultats du projet Infomed. Swiss Medical Informatics. 2010;(69):50–2.

3 Organe de coordination de cybersanté Confédération Cantons. eHealth

Suisse Normes et architecture Recommandations II. 2010.

4 Hanselmann M, Knoepfel C, Schaller T, Steiner P. CDA-CH: Spécifica-

tion pour l’échange électronique de documents médicaux en Suisse

[Internet]. 2009;[cité 2009 déc 9] Available from: http://www.hl7.ch/

default.asp?tab=2&item=standard

5 Vous recueillez le consentement de votre patient [Internet]. Dossier

médical personnel [sans date];[cité 2011 mai 16] Available from:

http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/vs-recueil-

lez-le-consentement-de-votre-patient

6 Bhend H. ICPC-2 – Premiers pas. PrimaryCare. 2008;8(6):108–11.

7 Körner T. Die Episode als Grundlage der Dokumentation. Deutsches

Ärzteblatt. 2005;102(46):A 3168–72.

ternational Classification in Primary Care) [6]. Cette classi-

fication composée d’environ 300 codes est beaucoup plus

simple que la classification CIM-10 (ou ICD-10) et offre en

outre l’avantage de pouvoir codifier les plaintes ou symp-

tômes qui ne correspondent pas à des diagnostics précis.

Un épisode de soins est un problème de santé depuis la

première présentation du patient à un fournisseur de

soins jusqu’à et incluant sa dernière rencontre [7]. Un

épisode de soins peut correspondre à des prises en charge

médicales et soignantes par plusieurs intervenants mais

regroupées autour d’un même problème médical. Chaque

intervenant doit reconnaitre le même épisode de soins

d’où l’importance d’un système de classification simple

pour éviter des erreurs dues à des libellés différents (par

exemple cancer du colon vs tumeur du colon). Une fois

les documents rattachés à un épisode de soins, il sera

plus aisé pour le médecin d’accéder directement aux do-

cuments qui l’intéresse au lieu de devoir passer en revue

tous les documents disponibles sur la plateforme Infomed.

L’analyse des types de documents échangés, en particu-

lier en se basant sur l’émetteur et le destinataire, asso-

ciée au code ICPC-2 de l’épisode en question, permettront

d’avoir un bon reflet des problèmes de santé de la popula-

tion, ainsi que des intervenants sollicités pour le problème

concerné. Ces données pourront ensuite être consolidées

de manière anonyme dans le Data Warehouse de l’Obser-

vatoire valaisan de la santé.

Planning

Un cahier des charges pour l’acquisition d’une plateforme

à même de gérer le DPP a été rédigé, et un appel d’offres

en marché public a été lancé en mai 2011. La mise en

production de la phase 1 est prévue pour début de l’an-

née 2012.

Discussion

Limitation du code PIN

La mise en place d’un code PIN unique par patient est une

solution facile à mettre en place et peu onéreuse, mais

comporte néanmoins quelques désavantages. En premier

lieu ce n’est pas une authentification forte et nécessite une

certaine logistique physique pour l’envoi du code PIN à

1

/

4

100%