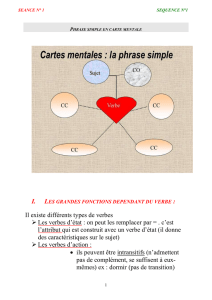

Cours sur le verbe

LE VERBE

A – LA MORPHOLOGIE DU VERBE

La forme pronominale

La forme pronominale n'est pas une troisième " voix " ; le rapport actif / passif est clair : sujet +

verbe transitif direct + COD > sujet (ancien COD) + verbe passif + complément d'agent (ancien

sujet) ; les deux voix sont intégralement liées l'une à l'autre ; or, les verbes pronominaux, eux, ont le

plus souvent un sens actif, parfois un sens passif, ils ont souvent un COD ou un COI, ils se

conjuguent avec l'auxiliaire être, mais suivent les règles d'accord de l'auxiliaire avoir (voir ci-

dessous)...

Il existe 4 types de verbes pronominaux :

Les verbes essentiellement pronominaux : le pronom conjoint, dit " réfléchi " parce que de la

même personne que le sujet, ne joue plus aucun rôle, il ne possède ni sens ni fonction, il n'est pas

analysable. Le verbe ne connaît pas d'autre forme, ni voix active ni voix passive. Exemples :

s'évanouir, se suicider. Certains verbes connaissent un emploi essentiellement pronominal, avec un

sens particulier : il s'agit de...

Les verbes pronominaux réfléchis : le sujet effectue une action sur lui-même. Le pronom

conjoint possède un sens (il représente le sujet) et une fonction, généralement COD : il se rase, il se

regarde dans le miroir.

Les verbes pronominaux réciproques : les sujets (ou un sujet pluriel) exercent la même action

l'un sur l'autre. Il peut s'agir des mêmes verbes que précédemment, ou d'autres verbes. Mêmes

remarques concernant le sens du pronom, et ses fonctions (COD, mais aussi COI, ou COI 2nd) : Ils

se sont regardés en chiens de faïence / Ils se sont succédé / Elles se sont offert des cadeaux.

Les verbes pronominaux à sens passif : il s'agit d'une utilisation particulière d'un verbe à sens

actif, dans une tournure qui équivaut à une tournure passive. On peut considérer que le pronom a un

sens et une fonction, mais c'est artificiel :

Les truffes se sont achetées à prix d'or = Elles ont été achetées = On les a achetées.

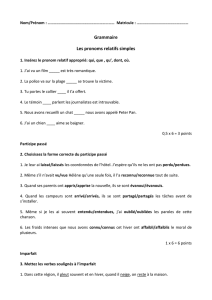

L'accord du participe passé

Ces verbes suivent en fait les règles d'accord qui régissent les verbes avec auxiliaire avoir. Quand le

pronom conjoint a un sens et une fonction, cette fonction (COD ou non) et sa place obligatoire

entraînent ou empêchent l'accord du participe. Dans les autres cas, il faut se demander quand

même : le pronom est-il oui ou non dans une situation de COD ?

Ces règles expliquent pourquoi on accorde, ci-dessus, regardés (se = COD), mais pas succédé (se =

COI) et offert (se = COI 2nd). De même, Elle s'est suicidée fonctionne comme si on avait Elle a

suicidé elle-même.

Exemple de transformation avec accord : les cadeaux qu'elles se sont offerts (COD : qu').

1

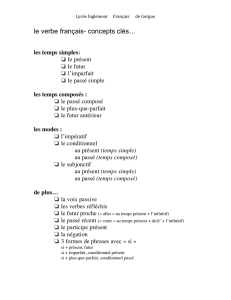

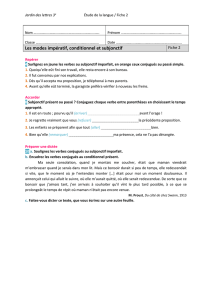

B – LES VALEURS DES MODES

LE CONDITIONNEL

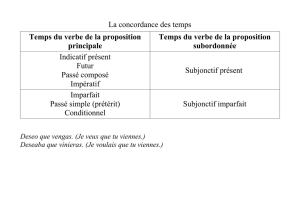

Utilisé comme temps, dit « futur du passé » : si une phrase au présent contient un futur, quand on

transpose le tout au passé, le futur est remplacé par le conditionnel. Historiquement, le conditionnel

s’est formé en même temps et de la même manière que le futur simple.

Je ne sais pas ce qu'il en pensera > Je ne savais pas ce qu'il en penserait.

Utilisé comme mode :

•Il peut exprimer une affirmation sous réserve (conditionnel dit journalistique) : On aurait

découvert de la vie sur Mars...

•Il s'utilisera dans l'expression de l'hypothèse (dans la principale ; et parfois dans la

subordonnée, selon la conjonction) : Si vous étiez disponible, vous pourriez venir avec

nous / Au cas où vous seriez disponible, vous pourriez... (avec les nuances de l'hypothèse,

qui s'expriment par les temps)

•Il sert à exprimer un sentiment, comme l'indignation, le désir, etc. : je mangerais bien un

petit quelque chose... / Quoi ! On m'aurait refilé un modèle obsolète !

•Ou l'atténuation de la politesse (je voudrais / J'aurais voulu savoir...).

Opinion illusoire, éventualité, imaginaire... Les modalités sont souvent du domaine du conditionnel.

LE SUBJONCTIF

Le subjonctif est généralement le mode de l'interprétation.

•Dans une subordonnée conjonctive circonstancielle, on n'a pas le choix du mode, qui est

entraîné par la conjonction, en liaison avec la fonction exprimée. On trouve le subjonctif

dans certaines subordonnées de temps, quand l'action n'est pas encore faite (avant que,

jusqu'à ce que, en attendant que), dans les subordonnées de but (pour que, afin que, de peur

que, etc.), de concession ou opposition (bien que, quoique, sans que, quelque… que…, etc.),

certaines subordonnées d'hypothèse (à condition que) ; une cause et une conséquence

s'expriment à l'indicatif, sauf dans le cas des causes négatives (non que..., mais...) ou de

l'alternative entre 2 causes (soit que..., soit que...) : Soit qu'il fût las d'attendre, soit qu'il

n'eût plus d'espoir, il décida de partir. / Il décida de partir, non qu'il fût las d'attendre, mais

parce qu'il n'avait plus d'espoir. C'est en même temps la conjonction (tournure développée

par la langue) et le sens exprimé qui entraînent le subjonctif : par exemple, la concession

marque une contradiction, un conflit.

•Dans une conjonctive pure (que), le subjonctif est entraîné par le sens du verbe de la

principale (interprétation, pensée, ou sentiment : volonté, désir, doute, indignation.) ; ou la

tournure de la principale : interrogative ou négative : J'aimerais bien que cela se fasse / Je

veux... / Cela me choquerait que ça ne se fasse pas / Je n'imagine pas que cela ne se fasse

pas / Imaginez-vous que cela ne puisse pas se faire ?

•Dans une relative, c'est le sens du verbe principal (comme précédemment), ou la tournure,

un superlatif, une formule d'insistance sur l'antécédent : C'est le premier, le seul que nous

ayons vu / C'est la chose la plus importante que l'on puisse concevoir.

•Dans une indépendante ou une principale, le subjonctif peut se trouver, pour exprimer un

sentiment, surtout un souhait (Fasse le ciel que... / Ainsi soit-il / Puissiez-vous réussir), une

supposition (soit un triangle ABC…), une affirmation polémique (que je sache).

•En style soutenu, le subjonctif plus-que-parfait remplace le conditionnel passé,

particulièrement pour l'affirmation sous réserve (on eût dit = on aurait dit) ; on le trouve

2

aussi parfois derrière si, alors qu'on ne peut mettre un conditionnel derrière si : On eût dit un

géant, on eût cru un monstre.

•Un ordre à la 3ème personne se donne grâce à un subjonctif introduit par que : Qu'il parte !

Que n'est pas une conjonction, mais un introducteur du subjonctif dans une phrase injonctive

(cette tournure remplace un impératif qui n'existe pas à la 3ème personne).

3

C – LES VALEURS DES TEMPS

LE PRÉSENT

•La valeur de base est celle du présent véritable, ou présent d'énonciation : ce qui a lieu

pendant que le locuteur (ou le narrateur) le dit : Je te vois !

•Le présent de vérité générale, ou présent permanent, c'est ce qui est a priori toujours vrai

(définitions, proverbes, types d'hommes, coutumes, quand il ne s'agit pas d'actions

répétitives d'un personnage) : deux et deux font quatre.

•Le présent d'habitude marque une action répétitive d'un personnage, souvent marquée par un

adverbe ou un complément de temps. Il peut se confondre avec ce qu’on appelle le présent

étendu, centré sur le point d’énonciation, mais avec un champ plus large : la tapisserie est

abîmée.

•Le présent peut remplacer un autre temps : le futur proche ou le passé récent : Demain,

j’arrête de fumer ; le passé composé peut prendre une valeur semblable.

•Le présent de narration (présent historique) est particulier : il remplace de manière

volontaire un temps du passé, le passé simple normalement, dans un récit ; un auteur mettra

ainsi un paragraphe, ou une phrase, ou une partie de phrase au présent dans un récit au passé,

pour marquer ce passage comme temps fort, pour le rendre plus vivant, plus présent à

l'esprit. Un récit parlé se met aussi facilement au présent. Les ouvrages historiques utilisent à

l'occasion ce présent, surtout à la fin d'un récit ; on peut aussi utiliser l'imparfait avec cette

valeur.

LE PASSÉ SIMPLE

C'est le temps de l'achevé.

•Le temps du récit par excellence : chaque action est précise (pas forcément brève !) ;

plusieurs actions au passé simple sont forcément successives, elles se suivent dans l'ordre où

elles sont exprimées et ne peuvent se mêler.

•Le passé simple peut être utilisé pour donner du recul, pour marquer un passé révolu, sans

lien avec le présent : Ici vécut Chateaubriand.

L'IMPARFAIT

C'est a priori le temps de l'inachevé.

•C'est par excellence le temps de la description, au passé bien sûr.

•Dans le récit, il exprime l'action en cours (pas forcément longue !), dont les limites (début,

fin) ne sont pas précisées, pas évoquées. Ou au moins l'une des deux limites, car l'action en

cours peut être interrompue par une action précise au passé simple ; elle n'est pas forcément

interrompue, mais le passé simple précis intervient pendant le déroulement de l'action à

l'imparfait.

•Plusieurs actions à l'imparfait dans la même phrase : aucun ordre n'est établi, les actions se

mêlent ; on n'est d'ailleurs pas loin de la description : un tableau animé, comme un champ de

bataille, se fera à l'imparfait.

•L'imparfait d'habitude : il exprime une répétition ; un adverbe ou un complément de temps le

renforce généralement.

•Dans l'expression de l'hypothèse, on trouvera le présent en liaison avec le futur (condition :

si + présent / principale au futur) ; l'imparfait (si...) en liaison avec le conditionnel présent ;

le plus-que-parfait en liaison avec le conditionnel passé.

•L'imparfait de narration est un emploi particulier, stylistique, de l'imparfait avec la valeur

d'un passé simple, en Histoire : Le 11 Novembre 1918, l’armistice était signée. Très proche,

4

l’imparfait de perspective ou de rupture est utilisé pour marquer une action qui intervient en

forme de conclusion dans un passage de récit : Deux jours plus tard, le professeur rendait

les rédactions corrigées.

•L'imparfait de politesse a la même valeur que le conditionnel de politesse (Je voulais

savoir...). On parle aussi d’imparfait hypocoristique, qui atténue l’expression : N’était

mignon, le petit chien-chien !…

LE PASSÉ COMPOSÉ

•Par rapport au présent, il marque une antériorité (voir ci-dessous, temps composés).

•Dans l'usage courant, il remplace le passé simple (actions précises, successives).

•Une valeur essentielle du passé composé est de marquer une action passée qui a des

prolongements dans le présent. On l'utilisera donc justement dans un texte au présent,

particulièrement à la 1ère personne : J'ai reçu une nouvelle dont je suis encore tout ébahi.

•Il peut servir à marquer une vérité générale : Les grands personnages ont toujours su

profiter de la naïveté du peuple.

•Comme le présent, le passé composé peut être utilisé avec une valeur temporelle, celle d'un

futur antérieur proche : on se situe mentalement dans le moment futur où l'action sera

achevée : J'ai fini dans cinq minutes.

LES TEMPS COMPOSÉS

Ils expriment de manière générale une antériorité par rapport aux temps simples correspondants, et

utilisés dans la même phrase : subordonnée temporelle au plus-que-parfait, principale à l'imparfait ;

ou passé antérieur + passé simple ; futur antérieur + futur simple ; passé composé + présent.

5

1

/

5

100%