coursNdeg6Lapropositioncours

1

Définition :

En grammaire, une proposition est un syntagme articulé autour d'un verbe (qui peut-être sous-entendu :

proposition elliptique). Cette notion est surtout utilisée dans l'apprentissage des langues, ainsi que dans les

commentaires littéraires et analyses de textes.

La proposition est un constituant de la phrase. Elle se compose d'un sujet et d'un groupe verbal. Le groupe

verbal a pour noyau un verbe conjugué à un mode personnel (indicatif, subjonctif, conditionnel ou impératif

Ex: dans son article, le journaliste résume brièvement l'histoire puisqu'il explique comment l'auteur décrit

brièvement une période de sa vie qu'il l'a profondément marqué quand il vivait à Paris. Dans cette phrase il ya 5

verbes accompagnés de leurs sujet: le journaliste résume, explique, vivre l'auteur décrit, a marqué, vivait. Ces

cinq verbes forment le noyau de cinq propositions.

A l'impératif le sujet, n'est pas exprimé mais il est contenu dans les terminaisons du verbe tous les mots d'une

même proposition ont une fonction par rapport à un mot de cette proposition. Ainsi dans notre exemple, à Paris

a une fonction dans la proposition quand il vivait à Paris et et ne peut être complément de résume ou décrit

Types de propositions

Indépendante

Les propositions indépendantes fonctionnent en autonomie, et ne dépendent donc d'aucune autre proposition.

Le nombre de verbes dans une phrase nous permet donc de savoir combien il y a de propositions (sauf dans le

cas d'une ellipse, où le verbe est sous-entendu).

L’ellipse se caractérise par l’économie d’information dans l’énoncé. Exemple: Lorsqu'un locuteur dit à un autre

: "j'ai raison, n'est-ce pas?", il faut croire qu'ils ont suffisamment d'éléments en commun qui rendent possible

l'enchainement sur des informations en mémoire discursive.

Il en existe deux types :

Juxtaposée

Les propositions juxtaposées sont reliées aux autres propositions à l'aide d'un signe de ponctuation, tels la

virgule, le point-virgule, ou le deux-points. On dit alors qu'elles sont dans une structure paratactique.

Tu ne peux pas entrer, tu es trop jeune.

Coordonnée

Les propositions indépendantes coordonnées sont reliées à l'aide d'une conjonction de coordination ou à l'aide

d'un adverbe de liaison.

Tu ne peux pas entrer car tu es trop jeune.

Tu es trop jeune donc tu ne peux pas entrer.

Je veux et j'exige des excuses.

2

Dans le dernier exemple, le complément d'objet direct des excuses est mis en facteur commun. De fait, je veux

n'a pas toute son autonomie car il lui manque un actant nécessaire pour être saturé.

Principale

Une proposition principale est une proposition qui a sous sa dépendance une ou plusieurs autres proposition,

dites subordonnées.

J'écris un article qui peut être intéressant.

Ici, qui peut être intéressant est dépendant (ou subordonné) de la proposition J'écris un article, qui est donc une

proposition principale.

Subordonnée

Dans le couple principale / subordonnée, l'une des propositions (son verbe, en fait) est subordonnée à la

première, ce qui signifie qu'elle est dépendante de cette première. Sa nature est déterminée par le sens du terme

qui sert à relier les deux propositions.

Relative

La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Sa fonction est le plus souvent

complément de l'antécédent et elle sert généralement d'expansion du nom.

Je connais l'homme qui a loué cette voiture.

C'est la choucroute que j'ai achetée hier.

J'ai vu le film dont les critiques ont été bonnes.

Qui aime bien châtie bien

Le dernier exemple est ici un cas particulier. La relative qui aime bien n'a en effet pas d'antécédent et prend la

fonction de sujet du verbe de la principale.

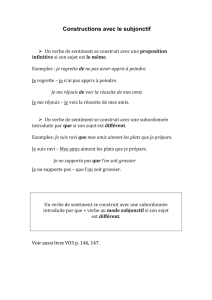

Conjonctive

La proposition subordonnée conjonctive est introduite par une conjonction de subordination. Il en existe deux

sortes: les propositions subordonnées conjonctives complétives ou pures, qui sont des constituants essentiels de

la phrase et qui sont l'équivalent d'un Groupe Nominal; les propositions subordonnées conjonctives

circonstancielles qui sont des constituants non essentiels de la phrase et qui indiquent les circonstances de

l'action exprimée dans la proposition principale, leur fonction est toujours complément circonstanciel du verbe

de la principale.

Je pense que je viendrai (complétive: COD du verbe "penser").

J'ai modifié cette page de sorte que/afin que/dans le but que vous compreniez (complément

circonstanciel de but).

Je viendrai demain, si Dieu le veut (complément circonstanciel de condition).

3

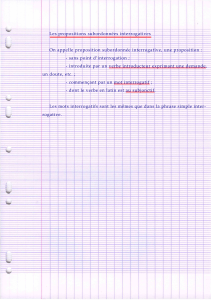

Interrogative indirecte

La proposition subordonnée interrogative indirecte est introduite soit par l'adverbe interrogatif "si", dans le cas

d'une interrogation totale, soit par un terme interrogatif, similaire à celui de la version directe, tel un pronom

(qui, que, quoi, lequel, etc.), un adjectif (quel, quelle, quels, quelles), ou un adverbe (où, quand, comment,

pourquoi, combien, etc.

Je ne sais pas si tu viendras (Viendras-tu ?).

Je me demande qui apportera le saint-nectaire (Qui apportera le saint-nectaire ?).

Sa fonction grammaticale est toujours COD du verbe de la proposition principale.

Infinitive

La proposition subordonnée infinitive n'a pas de mot introducteur ; on la reconnaît par la présence d'un verbe

rattaché à un sujet. On peut la remplacer, pour s'aider, par une proposition subordonnée conjonctive complétive

en l'introduisant par une conjonction de subordination et mettant le verbe à l'indicatif ou au subjonctif (mais la

phrase donnée ne sera pas forcément correcte).

J'entends la neige tomber (J'entends que la neige tombe).

Je lui ai demandé de venir (Je lui ai demandé qu'il vienne).

Participiale

La proposition subordonnée participiale n'a pas de mot introducteur ; on la reconnaît par la présence d'un

participe présent ou passé rattaché au sujet.

Cicéron ayant été consul, il n'a aucun conseil à recevoir de vous.

4

Exercice: Le petit récit est décomposé en un certain nombre de propositions élémentaires elles-mêmes regroupées en

paquets de macro- propositions constitutives de la séquence narrative :

[a] Quand j'avais treize ans,

[b] j'ai assisté en Auvergne à la débâcle de l'armée française.

[c] Pour les garçons (le mon âge, avant la guerre, l'année française

était une chose impressionnante et puissante.

[d] Et nous l'avons vue arriver en miettes.

[e] Sur la petite route, près du village [...] nous interrogions les

soldats pour essayer de comprendre

[f] où j'irai voter en mars comme simple citoyen,

[g] : « Que s'est-il passé ? »

[h] La réponse nous venait, toujours la même :

[i] « Nous avons été trompés,

[j ] on nous a trompés. »

[k] J'entends encore à quarante ans d'intervalle cette réponse

[l] et je me suis dit que,

[m] si j'exerçais un jour des responsabilités,

[n] je ne permettrais jamais que

[o] les Français puissent dire :

[p] « On nous a trompés

[q] C'est pourquoi je vous parle clairement.

5

Je reviendrai plus loin sur cette séquence narrative déterminante fonctionnellement ainsi que sur la séquence

argumentative qui, à mon sens, livre la clé de l'opération discursive en cours.

La visée illocutoire globale définit tout texte comme ayant un but (explicite ou non) : agir sur les représentations, les

croyances et/ou les comportements d'un destinataire (individuel ou collectif). Le discours littéraire, en dépit de ce qu'onen

dit parfois, n'est pas moins soumis à ce type de détermination que les autres genres discursifs. Les diffé-rentes préfaces

des Fables de La Fontaine, par exemple, présentent un intéressant réajustement de la visée initiale : instruire et/ou

plaire.

Une double visée peut être également postulée : instruire sans pour autant renoncer à distraire. Ce grand débat de l'âge

classique sur la narration correspond exemplairement au module Al. A cette conduite dialogiquement orientée vers autrui

à la production répond symétriquement le fait que comprendre un texte consiste toujours à saisir l'intention qui s'y

exprime sous la forme d'un macro-acte de langage explicite ou à dérive r de l'ensemble du texte. C'est ce mouvement

interprétatif qui permet de déclarer « cohérent » un texte lu. La cohérence n'est pas une propriété linguistique des énoncés,

mais le produit d'une activité interprétative.

Les propositions [a] et [b] constituent une première macro-proposition narrative : le Résumé-PnO chargé d'introduire la

séquence narrative. La Situation initiale-Pn I est décrite par la proposition Ici tandis que [d] introduit la Complication

Pn2 responsable du démarrage du récit. Les propositions [e], [f] et [g] forment, elles, la macro-proposition Ré-action-

Pn3 ; les propositions [h], [i] et [j] la macro-proposition Résolution-Pn4 qui permet au récit de s'achever d'une certaine

façon. On peut considérer la proposition [kl comme une proposition évaluative chargée de préparer la « morale » de

l'histoire et les propositions [l] à [p] comme formant la situation finale-Pn5 d'un récit qu'une Chute vient clore [q].

On le voit, une macro-proposition peut être actualisée, en surface, par une seule ou par plusieurs propositions. Ce principe

hiérarchique est à la hase des cinq prototypes de regroupements séquentiels que j'envisage ailleurs (Adam 1992). La

connaissance des schémas prolo-typiques, plus ou moins renforcée par la présence de marques linguistiques de surface,

vient faciliter les opérations de regroupement de l'information en cycles de traitement. Soif une structure hiérarchique

élémentaire qui vaut pour tous les textes (je note ici par /#/ la délimitation des frontières du (para)texte, marques de début

et de fin d'une communication) :

[# Texte # [Séquence(s) [macro-proposition(s) [proposition(s)]]]]

En d'autres termes, les propositions sont les composantes d'une unité .supérieure, la macro-proposition, elle-même unité

constituante de la séquence, elle-même unité constituante du texte. Cette définition de chaque unité comme constituante

d'une unité de rang hiérarchique supérieur et constituée d'unités de rang inférieur est la condition première d'une

approche unifiée de la séquentialité textuelle.

1

/

5

100%